コラム検索

検索条件

小説など活字となった文章の中の「カキフライ」を見つけてはつけ加えていく。できるだけ時代順に並べる。まずはカキフライとは?カキフライが生まれたのは日本だと思っている。海外にカキフライもしくは似た料理があるのかどうかはこれからの課題。カキフライはカキの剥き身(マガキ)にパン粉をつけて揚げたもののことだ。同様の料理にはチキンフライ、エビフライ、とんかつ(カツレツ)などがある。「カキ(マガキ)」はわかるが、「ふらい」は揚げるという意味。揚げるは、英語で「Fiy」、フランス語で「frire」でここから音をとったと思うべきだろう。「とんかつ」の「かつ」はコートレット(côtelette)からきているとされている。コートレットは「カツレツ」にも変化する。なぜか、マガキのフライを「かきかつ」とは言わない。以上すべてパン粉をつけて揚げるという意味で同じだ。カキフライを最初に造ったのは、今銀座で健在である『煉瓦亭』だとかの説がある。『煉瓦亭(明治28年/1895)』は「とんかつ(カツレツ)」発祥の店だとされている。そしてマガキを使った「カキフライ」も、である。ボクもカキフライは大好きで日本橋周辺で仕事をしていたとき、10月になると高嶋屋裏によく通ったものだ。ちなみに徳島県美馬郡貞光町(現つるぎ町)生まれの田舎者が、カキフライを初めて食べたのは上京してからのことだ。あまりにもおいしいのでショックを受けた記憶がある。

小説など活字となった文章の中の「カキフライ」を見つけてはつけ加えていく。できるだけ時代順に並べる。まずはカキフライとは?カキフライが生まれたのは日本だと思っている。海外にカキフライもしくは似た料理があるのかどうかはこれからの課題。カキフライはカキの剥き身(マガキ)にパン粉をつけて揚げたもののことだ。同様の料理にはチキンフライ、エビフライ、とんかつ(カツレツ)などがある。「カキ(マガキ)」はわかるが、「ふらい」は揚げるという意味。揚げるは、英語で「Fiy」、フランス語で「frire」でここから音をとったと思うべきだろう。「とんかつ」の「かつ」はコートレット(côtelette)からきているとされている。コートレットは「カツレツ」にも変化する。なぜか、マガキのフライを「かきかつ」とは言わない。以上すべてパン粉をつけて揚げるという意味で同じだ。カキフライを最初に造ったのは、今銀座で健在である『煉瓦亭』だとかの説がある。『煉瓦亭(明治28年/1895)』は「とんかつ(カツレツ)」発祥の店だとされている。そしてマガキを使った「カキフライ」も、である。ボクもカキフライは大好きで日本橋周辺で仕事をしていたとき、10月になると高嶋屋裏によく通ったものだ。ちなみに徳島県美馬郡貞光町(現つるぎ町)生まれの田舎者が、カキフライを初めて食べたのは上京してからのことだ。あまりにもおいしいのでショックを受けた記憶がある。 2025年10月22日、福島県に入ると放射線量の表示板が高速道路に点々と続く。放射線量は0.2μSv/hとかだけど、これはほぼゼロに近い数値だと思われる。原発事故は未だに続いているが、放射線の脅威は現状ではないということだろう。さて相馬市の相馬という言語、また言語のもとになった相馬氏の歴史は古い。相馬氏は国内でももっとも古い家だ。桓武平氏で、平安時代、後三年の役(1083-1087)に戦功をたて下総千葉郡に下って千葉氏が生まれるが、その庶流になる。房総平氏(平家ではない)は関東に広がった平氏の一群でほかには秩父平氏、相模平氏の武士群が存在した。もちろん源義家とその弟、義満、藤原秀郷などの子孫が関東に勢力を持つ。相馬氏の祖は下総相馬郡をおさめて相馬を名乗り、奥州合戦(奥州藤原氏と源頼朝のたたかい)、南北朝の闘いで手柄を立てて現在の南相馬市、相馬市に定着する相馬氏は平安時代、鎌倉時代源氏・北条執権時代を生き抜き、南北朝時代の戦乱も、戦乱に次ぐ戦乱の室町時代も息抜き、徳川時代になって相馬、中村藩の藩主となり明治まで続く。

2025年10月22日、福島県に入ると放射線量の表示板が高速道路に点々と続く。放射線量は0.2μSv/hとかだけど、これはほぼゼロに近い数値だと思われる。原発事故は未だに続いているが、放射線の脅威は現状ではないということだろう。さて相馬市の相馬という言語、また言語のもとになった相馬氏の歴史は古い。相馬氏は国内でももっとも古い家だ。桓武平氏で、平安時代、後三年の役(1083-1087)に戦功をたて下総千葉郡に下って千葉氏が生まれるが、その庶流になる。房総平氏(平家ではない)は関東に広がった平氏の一群でほかには秩父平氏、相模平氏の武士群が存在した。もちろん源義家とその弟、義満、藤原秀郷などの子孫が関東に勢力を持つ。相馬氏の祖は下総相馬郡をおさめて相馬を名乗り、奥州合戦(奥州藤原氏と源頼朝のたたかい)、南北朝の闘いで手柄を立てて現在の南相馬市、相馬市に定着する相馬氏は平安時代、鎌倉時代源氏・北条執権時代を生き抜き、南北朝時代の戦乱も、戦乱に次ぐ戦乱の室町時代も息抜き、徳川時代になって相馬、中村藩の藩主となり明治まで続く。 近所のスーパーで売っていた愛媛県産イトヒキアジは、魚価が高騰している中にあってもとてもお買い得だった。おいしい魚だが、知名度が極端に低いので安いのだ。めぼしい魚のない日で唯一光り輝いていたのにだれも気がつかない。その日、探していたのはおかずになる魚だ。2切れで321gあるので、独り者なら4食のおかずになる。当日はボクの本棚を撮影に来た若い衆がいたので、一緒に試食していただく。作ったのはバター焼きと、まーす煮だ。沖縄では「がーらのバター焼き」、「がーらのまーす煮」だろう。「バター焼き」は切り身に塩コショウして小麦粉をまぶし、多めの油で焦げ目がつくくらいソテーする。仕上げに油をすて、マーガリンをからめる。たべる直前にしょう油を垂らす。ボク以上にカメラマンさんが夢中になる。温めたパンを渡すときれいさっぱり食べてくれた。イトヒキアジは少し味が淡泊すぎる。上品な味の魚にはマーガリンのようなインパクトのある素材が合う。焦げたマーガリンの味と上品な身の対比がいい。

近所のスーパーで売っていた愛媛県産イトヒキアジは、魚価が高騰している中にあってもとてもお買い得だった。おいしい魚だが、知名度が極端に低いので安いのだ。めぼしい魚のない日で唯一光り輝いていたのにだれも気がつかない。その日、探していたのはおかずになる魚だ。2切れで321gあるので、独り者なら4食のおかずになる。当日はボクの本棚を撮影に来た若い衆がいたので、一緒に試食していただく。作ったのはバター焼きと、まーす煮だ。沖縄では「がーらのバター焼き」、「がーらのまーす煮」だろう。「バター焼き」は切り身に塩コショウして小麦粉をまぶし、多めの油で焦げ目がつくくらいソテーする。仕上げに油をすて、マーガリンをからめる。たべる直前にしょう油を垂らす。ボク以上にカメラマンさんが夢中になる。温めたパンを渡すときれいさっぱり食べてくれた。イトヒキアジは少し味が淡泊すぎる。上品な味の魚にはマーガリンのようなインパクトのある素材が合う。焦げたマーガリンの味と上品な身の対比がいい。 写真は水揚げ後、5日目の刺身だ。6日目も同じく非常に美味であった。福島県郡山市から12日に来て、撮影し、12日の深夜、翌日、と刺身を造っているが、味も食感もそれほど落ちない、というかうま味は増すばかりだった。サザナミダイなどメイチダイ属の魚には不慣れなはずの下北半島揚がったものなのに、サザナミダイと気がついた人がいたこと自体が奇跡。味の素晴らしさも相まって、感動的でもある。12日深夜は食感こそよかったものの、うま味自体は少なく、おいしいとは思ったものの、平凡な味だった。これが翌日、翌々日とうま味が増大する。食感がなめらかで、それだけでもいいのに、舌に触れた途端に甘味が感じられ、うま味が延々と続く。ちなみに今回のサザナミダイは非常に上品な白身で、時季のせいかそほど脂がのっていなかった。身のうま味だけのおいしさなのに、強い衝撃が残る。最後に残った菊正宗樽酒を用意していたが、無用だった。

写真は水揚げ後、5日目の刺身だ。6日目も同じく非常に美味であった。福島県郡山市から12日に来て、撮影し、12日の深夜、翌日、と刺身を造っているが、味も食感もそれほど落ちない、というかうま味は増すばかりだった。サザナミダイなどメイチダイ属の魚には不慣れなはずの下北半島揚がったものなのに、サザナミダイと気がついた人がいたこと自体が奇跡。味の素晴らしさも相まって、感動的でもある。12日深夜は食感こそよかったものの、うま味自体は少なく、おいしいとは思ったものの、平凡な味だった。これが翌日、翌々日とうま味が増大する。食感がなめらかで、それだけでもいいのに、舌に触れた途端に甘味が感じられ、うま味が延々と続く。ちなみに今回のサザナミダイは非常に上品な白身で、時季のせいかそほど脂がのっていなかった。身のうま味だけのおいしさなのに、強い衝撃が残る。最後に残った菊正宗樽酒を用意していたが、無用だった。 毎年、11月になって日本海の多くの県でズワイガニが解禁されると、必ず雌ガニ(兵庫県などでは、せこがに)を買う。雄ガニは年を越してから買うことにしていたが、今年は早々と山形県産で初物食いをすませてしまった。山形県はズワイガニ漁解禁の狂騒の中にいないが、ボクには十二分においしいというか、十二分に贅沢である。雄はともかく、今季日本海の初雌ガニは兵庫県浜坂産だ。雌ガニである「せこがに」の問題点は食中に食べるものでも、酒の肴でもないことだ。それならなんだ? と言われたら、おやつだ! と答えるしかない。強めの塩水でゆでること10分ほど。背を下にしてゆで、上にして板などに取る。冷たい水をかけて粗熱を取る。

毎年、11月になって日本海の多くの県でズワイガニが解禁されると、必ず雌ガニ(兵庫県などでは、せこがに)を買う。雄ガニは年を越してから買うことにしていたが、今年は早々と山形県産で初物食いをすませてしまった。山形県はズワイガニ漁解禁の狂騒の中にいないが、ボクには十二分においしいというか、十二分に贅沢である。雄はともかく、今季日本海の初雌ガニは兵庫県浜坂産だ。雌ガニである「せこがに」の問題点は食中に食べるものでも、酒の肴でもないことだ。それならなんだ? と言われたら、おやつだ! と答えるしかない。強めの塩水でゆでること10分ほど。背を下にしてゆで、上にして板などに取る。冷たい水をかけて粗熱を取る。 八王子卸売協同組合、舵丸水産で今季初のむきガキ(マガキ)を買った。荷の箱が見つからなくて産地不明だったが岩手県産かも知れない。持ち帰って驚いた。全体に小さくて、破片としか思えない大きさのものまで混ざっている。なのに高い。舵丸水産では大きくて粒ぞろいのものは仕入れられなかったようだ。今回は片栗粉を絡めて洗う。布の上でつぶを揃えながら、極小だけを集めて、醤油に漬け込む。この極小がバカにならないほど多いが、つぶを揃えたものの値段を聞くととても手が出ない。こんなに遅い初むきガキも初めてだし、こんなにつぶの揃っていない小さなむきガキも初めてだ。同時に炊飯の用意。

八王子卸売協同組合、舵丸水産で今季初のむきガキ(マガキ)を買った。荷の箱が見つからなくて産地不明だったが岩手県産かも知れない。持ち帰って驚いた。全体に小さくて、破片としか思えない大きさのものまで混ざっている。なのに高い。舵丸水産では大きくて粒ぞろいのものは仕入れられなかったようだ。今回は片栗粉を絡めて洗う。布の上でつぶを揃えながら、極小だけを集めて、醤油に漬け込む。この極小がバカにならないほど多いが、つぶを揃えたものの値段を聞くととても手が出ない。こんなに遅い初むきガキも初めてだし、こんなにつぶの揃っていない小さなむきガキも初めてだ。同時に炊飯の用意。 モウレツ釣り師である舵丸水産、クマゴロウが手渡ししてくれたシログチは非常に小振りだったが、掌に受けただけでただものではないと感じるものだった。小さいのに強い張りがあって大きく感じる。しかも魚屋で釣り師なので首を折って血抜きしていて、カタカタである。持ち帰ってすぐ計測して撮影、水洗いする。三枚に下ろしてペーパータオルにくるんで保存、夕方に刺身、焼霜造りにする。刺身を食べた途端に、焼霜造りは屋上屋を架すものだと思った。シンプルな刺身一切れの食感が素晴らしいのである。硬いのではなく、なんなくかめるのにシコっとする。そして一気に甘味が広がり、明らかにその甘味は複雑なアミノ酸からくるものだとわかる。旅の前で減酒に励んでいるのに、コップに酒をそそいでいる自分がいる。やりすぎかな、と思った焼霜造り(あぶり)も結構毛だらけである。どこにも欠点がない。炙った皮目の香り、強いうま味で脳みそがうれしくて沸き立つ。今は刺身びいきだけど、食べ終えた後に評価が揺れる。いけないとは思いながら菊正宗樽酒を正2合。

モウレツ釣り師である舵丸水産、クマゴロウが手渡ししてくれたシログチは非常に小振りだったが、掌に受けただけでただものではないと感じるものだった。小さいのに強い張りがあって大きく感じる。しかも魚屋で釣り師なので首を折って血抜きしていて、カタカタである。持ち帰ってすぐ計測して撮影、水洗いする。三枚に下ろしてペーパータオルにくるんで保存、夕方に刺身、焼霜造りにする。刺身を食べた途端に、焼霜造りは屋上屋を架すものだと思った。シンプルな刺身一切れの食感が素晴らしいのである。硬いのではなく、なんなくかめるのにシコっとする。そして一気に甘味が広がり、明らかにその甘味は複雑なアミノ酸からくるものだとわかる。旅の前で減酒に励んでいるのに、コップに酒をそそいでいる自分がいる。やりすぎかな、と思った焼霜造り(あぶり)も結構毛だらけである。どこにも欠点がない。炙った皮目の香り、強いうま味で脳みそがうれしくて沸き立つ。今は刺身びいきだけど、食べ終えた後に評価が揺れる。いけないとは思いながら菊正宗樽酒を正2合。 あじ(マアジ)の開き干しの頭は開いた方がいいのか、そのままの方がいいのか?どちらでもいいのだけど、頭を割らない開き干しを見ると西日本のものだろうと思ったりする、この地域性がとても重要だ。高知県の開き干しは頭を落として開いたりもするが、この頭そのままが多いようだ。しかもこの黒潮町の開き干しは絶品なのだ。塩加減がまさにちょうどいいし、鮮度がいいもので作ったのか、ボクの苦手な酸化による苦みがない。塩慣れしているので、うま味が増していて、ご飯に乗せて食うとやたらにいい。甘味のあるご飯と相乗効果を産む。ちなみに高知県の干ものに土佐市白木果樹園の「ぶっしゅかん(モチユ)」をたっぷり搾る。干ものに酢みかんとはいい夫婦のようなものだ。

あじ(マアジ)の開き干しの頭は開いた方がいいのか、そのままの方がいいのか?どちらでもいいのだけど、頭を割らない開き干しを見ると西日本のものだろうと思ったりする、この地域性がとても重要だ。高知県の開き干しは頭を落として開いたりもするが、この頭そのままが多いようだ。しかもこの黒潮町の開き干しは絶品なのだ。塩加減がまさにちょうどいいし、鮮度がいいもので作ったのか、ボクの苦手な酸化による苦みがない。塩慣れしているので、うま味が増していて、ご飯に乗せて食うとやたらにいい。甘味のあるご飯と相乗効果を産む。ちなみに高知県の干ものに土佐市白木果樹園の「ぶっしゅかん(モチユ)」をたっぷり搾る。干ものに酢みかんとはいい夫婦のようなものだ。 吉野川の支流である貞光川(徳島県美馬郡つるぎ町)は今、明らかに不健康というか重い病気にかかった状況にある。たぶんもう取り返しがつかないと思うが、今に残るものを少しずつ整理してきたい。非常に健全であったときの貞光川を知っている人は今やほとんどいない。ただ1960年代、小さい川であるが長い上流域があり、短い中流域があり、吉野川との合流近くは下流域に近い環境であった。それが今やかなり奥(上流)の旧端山村あたりまで行かないと中流域の環境ではなくなっている。山が荒れているので吉野川合流地点から貞光市街地の端、木綿麻橋(ゆうまばし)くらいまでの川原が荒廃してしまっている。この市街地周辺の流域にもいたオオヨシノボリは、木綿麻橋の上流域に行かないと見られないのだと思う。岸に植えられた竹の枝がたわむくらいいたホタルはまだいるのだろうか?吉野川の大川に対して小川(こがわ)と呼ばれていた貞光川にいなかったニゴイが、わんさかいるのも不気味だ。この原因は明らかである。剣山周辺の森林の荒廃と自然環境を考えない護岸である。人間は自分の住む区域(生活圏)を暴力的に広げ、針葉樹の無理な植林をし、森林管理を放棄している。その結果、川の生き物の種類が減り、川原も川底も泥だらけになった。現在の貞光川には歴史的遺産が残り、美しかったときの名残はわずかしかない。過去に見つけたのは2つ。そのひとつが「かんのう」、そして青石の構造物だ。

吉野川の支流である貞光川(徳島県美馬郡つるぎ町)は今、明らかに不健康というか重い病気にかかった状況にある。たぶんもう取り返しがつかないと思うが、今に残るものを少しずつ整理してきたい。非常に健全であったときの貞光川を知っている人は今やほとんどいない。ただ1960年代、小さい川であるが長い上流域があり、短い中流域があり、吉野川との合流近くは下流域に近い環境であった。それが今やかなり奥(上流)の旧端山村あたりまで行かないと中流域の環境ではなくなっている。山が荒れているので吉野川合流地点から貞光市街地の端、木綿麻橋(ゆうまばし)くらいまでの川原が荒廃してしまっている。この市街地周辺の流域にもいたオオヨシノボリは、木綿麻橋の上流域に行かないと見られないのだと思う。岸に植えられた竹の枝がたわむくらいいたホタルはまだいるのだろうか?吉野川の大川に対して小川(こがわ)と呼ばれていた貞光川にいなかったニゴイが、わんさかいるのも不気味だ。この原因は明らかである。剣山周辺の森林の荒廃と自然環境を考えない護岸である。人間は自分の住む区域(生活圏)を暴力的に広げ、針葉樹の無理な植林をし、森林管理を放棄している。その結果、川の生き物の種類が減り、川原も川底も泥だらけになった。現在の貞光川には歴史的遺産が残り、美しかったときの名残はわずかしかない。過去に見つけたのは2つ。そのひとつが「かんのう」、そして青石の構造物だ。 八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産に待ち望んでいた乳白色の物体が来ていた。節約生活なので我が家でいちばん小さな鍋一つ分だけ買ってきた。財布の中身を考えながら魚貝類を買う、なんて悲しいボクなんだろう。脳みそが計算機になっていたので産地を聞き忘れた。北海道産だろうな。それにしてもマダラの白子は年々値が上がる。マダラの世界がますます男尊女卑となりそうである。さて、逢魔が時になり、久しぶりにぐれてやろう。早めの酒としようではないか、と思ったがぐっと我慢、もう一仕事する。窓を開けると冷え冷えした深夜に白子を処理する。我が家最小の鍋にもどした昆布を敷き、昆布だしをそそぐ。昆布だしの中で白子がときどきどくん、どくんと揺れる程度に温める。クリーミーなどという言葉を使いたくないが、非常に柔らかく舌でつぶすととろりとして甘い。甘いだけではなく非常にうま味が強い。その味がちゃんと余韻を残して消える。この余韻こそが白子のよさかも。さて、出来上がったとき、飲むための酒を持ってこようとしたらなかった。探しに探していたら、眼の前の本棚に菊正宗の樽酒があるではないか?買った覚えがないし、箱入りなので誰かがくれたのかも。今回の最小鍋には、ほんのわずか80グラム白子、次回はせめて100グラムかな。

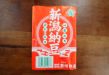

八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産に待ち望んでいた乳白色の物体が来ていた。節約生活なので我が家でいちばん小さな鍋一つ分だけ買ってきた。財布の中身を考えながら魚貝類を買う、なんて悲しいボクなんだろう。脳みそが計算機になっていたので産地を聞き忘れた。北海道産だろうな。それにしてもマダラの白子は年々値が上がる。マダラの世界がますます男尊女卑となりそうである。さて、逢魔が時になり、久しぶりにぐれてやろう。早めの酒としようではないか、と思ったがぐっと我慢、もう一仕事する。窓を開けると冷え冷えした深夜に白子を処理する。我が家最小の鍋にもどした昆布を敷き、昆布だしをそそぐ。昆布だしの中で白子がときどきどくん、どくんと揺れる程度に温める。クリーミーなどという言葉を使いたくないが、非常に柔らかく舌でつぶすととろりとして甘い。甘いだけではなく非常にうま味が強い。その味がちゃんと余韻を残して消える。この余韻こそが白子のよさかも。さて、出来上がったとき、飲むための酒を持ってこようとしたらなかった。探しに探していたら、眼の前の本棚に菊正宗の樽酒があるではないか?買った覚えがないし、箱入りなので誰かがくれたのかも。今回の最小鍋には、ほんのわずか80グラム白子、次回はせめて100グラムかな。 納豆は上京して初めて見たなんていうボクがいうのもなんだけど、地納豆が好きだ。大手もいいけど、地納豆が消えたら嫌だと思っている。ボクは昔々から、地域と地域性と地域力を調べている。東日本では食の地域力という点で、納豆は欠かすことが出来ない。新潟県は取り分け納豆製造業者が多かったようだ。それが激減したといっても、スーパーには必ず地納豆があるのがいい。県庁所在地新潟市の中心地域に3つも業者があるなんて新潟以外にはない。新潟納豆 高橋商店 新潟県新潟市

納豆は上京して初めて見たなんていうボクがいうのもなんだけど、地納豆が好きだ。大手もいいけど、地納豆が消えたら嫌だと思っている。ボクは昔々から、地域と地域性と地域力を調べている。東日本では食の地域力という点で、納豆は欠かすことが出来ない。新潟県は取り分け納豆製造業者が多かったようだ。それが激減したといっても、スーパーには必ず地納豆があるのがいい。県庁所在地新潟市の中心地域に3つも業者があるなんて新潟以外にはない。新潟納豆 高橋商店 新潟県新潟市 10月4日、越後新川、五十嵐浜で午前と午後、遊びに遊んだ。この年で子供と夢中で遊んで、その果てに疲れすぎて、楽しすぎてぼろぼろになる、なんてやってていいのかどうかわからないが、とにかく疲れた。それでも400キロ以上の距離を自宅に帰らなければならない。ボクの場合、できるだけ旅先でものを買う。高速道路上では食べない、飲料水を買わない、が基本なので、旅先で食べ物を持ち帰る。

10月4日、越後新川、五十嵐浜で午前と午後、遊びに遊んだ。この年で子供と夢中で遊んで、その果てに疲れすぎて、楽しすぎてぼろぼろになる、なんてやってていいのかどうかわからないが、とにかく疲れた。それでも400キロ以上の距離を自宅に帰らなければならない。ボクの場合、できるだけ旅先でものを買う。高速道路上では食べない、飲料水を買わない、が基本なので、旅先で食べ物を持ち帰る。 山梨県上野原市でトラック行商をしている太田商店の太田さんが、舵丸水産で大量にゴマサバの切り身を仕入れていた。「太田さん、何枚かおくれ」と言うと、いつも爽やかな太田さんは、「いいよ」というので2枚もらってきた。帰宅後すぐみそ煮にしてご飯の友にする。ゴマサバはあまり脂があるわけでもないが、うま味は豊かだ。8時半に煮始めて、約1時間で出来上がる。鍋止めをしているのを皿に一枚取り、昼ご飯のおかずとする。サバのみそ煮は強い味なので、一枚で茶碗一ぱいには多すぎるくらいだ。確かに脂ののったマサバには敵わないが、昼ご飯に一切れあるとこんなにいいおかずはないと思う。ちなみにこの日の昼ご飯は、ゴマサバのみそ煮、若布と豆腐のみそ汁(あじ煮干しだし)、炉端漬け(東京都調布市の漬物)、金時草のサラダで、昼20分ほどのおいしい時間が過ごせた。太田さん、ありがとうさん。

山梨県上野原市でトラック行商をしている太田商店の太田さんが、舵丸水産で大量にゴマサバの切り身を仕入れていた。「太田さん、何枚かおくれ」と言うと、いつも爽やかな太田さんは、「いいよ」というので2枚もらってきた。帰宅後すぐみそ煮にしてご飯の友にする。ゴマサバはあまり脂があるわけでもないが、うま味は豊かだ。8時半に煮始めて、約1時間で出来上がる。鍋止めをしているのを皿に一枚取り、昼ご飯のおかずとする。サバのみそ煮は強い味なので、一枚で茶碗一ぱいには多すぎるくらいだ。確かに脂ののったマサバには敵わないが、昼ご飯に一切れあるとこんなにいいおかずはないと思う。ちなみにこの日の昼ご飯は、ゴマサバのみそ煮、若布と豆腐のみそ汁(あじ煮干しだし)、炉端漬け(東京都調布市の漬物)、金時草のサラダで、昼20分ほどのおいしい時間が過ごせた。太田さん、ありがとうさん。 緑茶の番茶(遅摘みで枝なども入っている)や、早い摘みでも葉の大きさを揃えず枝などが入っているものを「柳茶」というのだ、ということを知らなかった。文字の専門家に聞いたら、それは一般的な言語だというので、恥じ入る思いがした。ボクが普段飲んでいるお茶もこの柳茶である。我が家で飲んでいるお茶はこのタイプが年5㎏くらい、上煎茶は1㎏弱、ほうじ茶も1㎏弱だ。凍頂ウーロン茶に、紅茶も飲むが、非常に少ない。この柳茶は淹れる最適温度の幅が広く、いい加減でもいい。上煎茶ほど刺激が強くないので、上煎茶やコーヒーを朝から飲むと障害が出るボクにはこれ以上のものはない。

緑茶の番茶(遅摘みで枝なども入っている)や、早い摘みでも葉の大きさを揃えず枝などが入っているものを「柳茶」というのだ、ということを知らなかった。文字の専門家に聞いたら、それは一般的な言語だというので、恥じ入る思いがした。ボクが普段飲んでいるお茶もこの柳茶である。我が家で飲んでいるお茶はこのタイプが年5㎏くらい、上煎茶は1㎏弱、ほうじ茶も1㎏弱だ。凍頂ウーロン茶に、紅茶も飲むが、非常に少ない。この柳茶は淹れる最適温度の幅が広く、いい加減でもいい。上煎茶ほど刺激が強くないので、上煎茶やコーヒーを朝から飲むと障害が出るボクにはこれ以上のものはない。 11月6日に買った汐っこ(カンパチの若魚)は昨日9日に総てなくなる。4日間にわたって刺身で食べられたというのは山口県下関市、『下関勇次水産』の扱い方がよかったからだ。カンパチという魚は優秀でいつ食べても刺身はおいしいと思う。問題があるとしたら嫌みがなく、非常によくできた味過ぎる、という点だ。ただただおいしい刺身はすぐに飽きが来るのである。料理屋などで刺身盛り合わせには持って来いだが、主役にはなれないのは、平均点が高いだけで、欠点がないせいだ。だから最終日は酢洗いにした。箸で一切れ取ると粕酢(赤酢)の香りがほんの少しだけする。これを醤油とわさびで食べるのだけど、醤油はちょんとつける程度でいい。酢にからめたのはほんの1、2秒なので酸っぱくはないが粕酢にはうま味がある。非常に優秀な嫌みのない汐っこの味に、凹凸感がプラスされる。一切れ一切れのインパクトが強くて、やけに箸が伸びる。酢洗いはご飯よりも酒に合うので、「鶴の友 特撰」をこれが最後の正1合。

11月6日に買った汐っこ(カンパチの若魚)は昨日9日に総てなくなる。4日間にわたって刺身で食べられたというのは山口県下関市、『下関勇次水産』の扱い方がよかったからだ。カンパチという魚は優秀でいつ食べても刺身はおいしいと思う。問題があるとしたら嫌みがなく、非常によくできた味過ぎる、という点だ。ただただおいしい刺身はすぐに飽きが来るのである。料理屋などで刺身盛り合わせには持って来いだが、主役にはなれないのは、平均点が高いだけで、欠点がないせいだ。だから最終日は酢洗いにした。箸で一切れ取ると粕酢(赤酢)の香りがほんの少しだけする。これを醤油とわさびで食べるのだけど、醤油はちょんとつける程度でいい。酢にからめたのはほんの1、2秒なので酸っぱくはないが粕酢にはうま味がある。非常に優秀な嫌みのない汐っこの味に、凹凸感がプラスされる。一切れ一切れのインパクトが強くて、やけに箸が伸びる。酢洗いはご飯よりも酒に合うので、「鶴の友 特撰」をこれが最後の正1合。 高知県に四万十市があって、高岡郡四万十町とはやけにわかりにくい。四万十町には点々と市街地のある町がある。このあたりではまあまあ大きな町、土佐大正があって、窪川があるが、その窪川の近くとしかいいようのないところに、やけに古風な造りの和菓子屋がある。かなり前のことだが、窪川から南に下ってここに来たことがある。あんこものを探したら、羊羹専門店なのでがっかりした。考えてみると前回は土佐昭和駅があって、土佐大正駅があるとは、なんじゃらほい、という理由でわざわざたどった道すがらだった。結局、昭和も大正もなんだかわからなかったが、帰宅後に食べた羊羹はたいそううまかった。

高知県に四万十市があって、高岡郡四万十町とはやけにわかりにくい。四万十町には点々と市街地のある町がある。このあたりではまあまあ大きな町、土佐大正があって、窪川があるが、その窪川の近くとしかいいようのないところに、やけに古風な造りの和菓子屋がある。かなり前のことだが、窪川から南に下ってここに来たことがある。あんこものを探したら、羊羹専門店なのでがっかりした。考えてみると前回は土佐昭和駅があって、土佐大正駅があるとは、なんじゃらほい、という理由でわざわざたどった道すがらだった。結局、昭和も大正もなんだかわからなかったが、帰宅後に食べた羊羹はたいそううまかった。 新潟県西区五十嵐新川漁港周辺の生物・食物図鑑を作っていく。新川漁協に水揚げされる水産物は量的には多くないが、多彩である。新川漁港の周辺には磯や護岸もある。浅い砂地にいるのがアサリだ。アサリは琉球列島以外の干潟や浅い内湾に普通に見られる。国内でもっとも人気のある二枚貝である。残念なことに年々国内での生息数が減っている。新川漁港周辺にはどうやらそんなにたくさんはいないようだが、面白い色をしている。写真は五十嵐浜のものだが、成長が悪いようで貝殻の長さが短い。ちなみにアサリは横から見て円に近いほど生育が悪く、ラグビーボールのような楕円形の方が生育がいい。念のために、砂地でアサリの生育が悪いと言うことは、そこの水質がいいということに他ならない。たぶん真水が流れ込む新川に近いところにいるアサリは、貝殻が長いと想像する。次回は新川寄りで生き物探しをしいたいものである。協力/鈴木重雄さんさん、島谷将之さん・星野健一郎さん(拓洋丸)・中務謙吾さん(すべて新潟県新潟市西区五十嵐新川)

新潟県西区五十嵐新川漁港周辺の生物・食物図鑑を作っていく。新川漁協に水揚げされる水産物は量的には多くないが、多彩である。新川漁港の周辺には磯や護岸もある。浅い砂地にいるのがアサリだ。アサリは琉球列島以外の干潟や浅い内湾に普通に見られる。国内でもっとも人気のある二枚貝である。残念なことに年々国内での生息数が減っている。新川漁港周辺にはどうやらそんなにたくさんはいないようだが、面白い色をしている。写真は五十嵐浜のものだが、成長が悪いようで貝殻の長さが短い。ちなみにアサリは横から見て円に近いほど生育が悪く、ラグビーボールのような楕円形の方が生育がいい。念のために、砂地でアサリの生育が悪いと言うことは、そこの水質がいいということに他ならない。たぶん真水が流れ込む新川に近いところにいるアサリは、貝殻が長いと想像する。次回は新川寄りで生き物探しをしいたいものである。協力/鈴木重雄さんさん、島谷将之さん・星野健一郎さん(拓洋丸)・中務謙吾さん(すべて新潟県新潟市西区五十嵐新川) 9月半ば、高知県高知市愛宕町の金曜市の塩乾などを売る店で、あじ煮干し(マアジ煮干し)大と小を1袋ずつかった。小は見た目は悪いが、見た目のいい大よりも上とみた。値段は2つとも変わらないが、小でとっただしの方がうまい。煮干しは見て、1つ2つ食べてみて買うことにしているが、当日は時間がなかったのでそれが出来なかった。ただ、金曜市の煮干しはぜんぶよかった。日曜市にも店を出しているようなので、次回もこの店で買おう。あじ煮干しは頭と内臓を取る。2つ割りにする。我が家はから煎りしないが、煎ってもいい。これは好みの問題。ボクは煎ると煎った香りが余計な気がするだけ、昔昔は煎っていた。これを昆布と一緒に12時間以上浸しておく。これをゆるゆると温め、昆布を取りだして沸点手前まで熱くする。

9月半ば、高知県高知市愛宕町の金曜市の塩乾などを売る店で、あじ煮干し(マアジ煮干し)大と小を1袋ずつかった。小は見た目は悪いが、見た目のいい大よりも上とみた。値段は2つとも変わらないが、小でとっただしの方がうまい。煮干しは見て、1つ2つ食べてみて買うことにしているが、当日は時間がなかったのでそれが出来なかった。ただ、金曜市の煮干しはぜんぶよかった。日曜市にも店を出しているようなので、次回もこの店で買おう。あじ煮干しは頭と内臓を取る。2つ割りにする。我が家はから煎りしないが、煎ってもいい。これは好みの問題。ボクは煎ると煎った香りが余計な気がするだけ、昔昔は煎っていた。これを昆布と一緒に12時間以上浸しておく。これをゆるゆると温め、昆布を取りだして沸点手前まで熱くする。 イカを買うのは、先ずいちばんにご飯のおかずにしたいがためだ。ここ1週間、なぜか、ご飯と食べるイカがない。スルメイカ豊漁なのに休漁を迫ったりという、すったもんだのせいかも知れぬ。その日、あったのはアオリイカの当歳もので、秋イカと言われるものだ。そんなに高く感じないのは、スルメイカが高いせいだ。早々に帰宅して、すぐに水洗いして刺身にする。早朝におまんじゅう1個なのでお腹と背中が張りついている。刺身の出来上がりまで10分。こんどは冷凍しておいたご飯をチンする。

イカを買うのは、先ずいちばんにご飯のおかずにしたいがためだ。ここ1週間、なぜか、ご飯と食べるイカがない。スルメイカ豊漁なのに休漁を迫ったりという、すったもんだのせいかも知れぬ。その日、あったのはアオリイカの当歳もので、秋イカと言われるものだ。そんなに高く感じないのは、スルメイカが高いせいだ。早々に帰宅して、すぐに水洗いして刺身にする。早朝におまんじゅう1個なのでお腹と背中が張りついている。刺身の出来上がりまで10分。こんどは冷凍しておいたご飯をチンする。 その町がまだ健在であることは、和菓子店、洋菓子店、パン屋があるかないかでわかる。内野町には和菓子店と、洋菓子店もあり、パン屋もある。駅そばにある『ブーランジェ ヨネヤマ』は、創業年はわからないが、とても懐かしいパンもあるし、初めて聞く名のパンもある。懐かし、新し、のパン屋だし、まるで洋菓子店のような感じもある。

その町がまだ健在であることは、和菓子店、洋菓子店、パン屋があるかないかでわかる。内野町には和菓子店と、洋菓子店もあり、パン屋もある。駅そばにある『ブーランジェ ヨネヤマ』は、創業年はわからないが、とても懐かしいパンもあるし、初めて聞く名のパンもある。懐かし、新し、のパン屋だし、まるで洋菓子店のような感じもある。 明治時代の初め、非常に限られた地域でサンマはサンマと呼ばれていた。なのになぜ、サンマをサンマということになったのか?日本の近代的な動物学(生物学)は明治時代はじめ、東京市にあった東京大学で始まる。このとき動物学者は国内で共通して使うための動物の名前を大急ぎで決めなければならなかった。これを標準和名というが、実際に使われている呼び名を採取して採用した。当然、東京大学は東京にあったので東京周辺で大急ぎで呼び名を集めた。サンマは当時、明らかに西の魚だったが、東京を始め関東の呼び名サンマとなったのには、このような経緯があったためだ。余談だが、標準和名のアカアマダイは東京では雑魚に近い扱いでくずしもの(練り製品)にするのが関の山だった。比べると京都を始め近畿では「ぐじ」と呼び、盛んに、様々な料理法で食べる。なのに「あまだい」となったのも東京大学で動物学が始まったせいだ。後に述べるが、サンマ漁は紀伊半島南部の旧紀州藩の紀州、三重県・和歌山県の熊野灘で江戸時代に始まる。これが熊野灘から紀伊半島の山岳地帯、伊勢地方、近畿へと送られた。当然、呼び名と一緒に送られたので、紀州での呼び名を使う地域が広がる。昭和17~19年までに発刊された、『日本魚名集覧』第一部、第二部、第三部(アチック・ミューゼアム、のちに日本常民文化研究所)などでも標準和名サンマの地方名は紀伊半島南部周辺に多い。そこから供給を受けていた紀伊半島山間部、和歌山県西部、三重県東部・北部、滋賀県、奈良県、大阪府には鮮魚も送られていたと思うが、主に塩蔵品で、もっとも多かったのが丸のまま硬く干したものだろう。〈このころ(秋)になると、伊勢(三重県伊勢地方)の行商人が生のさよりを持って回ってくる〉というのが『聞き書 岐阜の食事』の「美濃〈御嵩の食〉」(農文協)にある。この熊野灘から供給を受けていた地域ではサイラ(呼び名もカタカナ表記とする)、サイリ、サイレ、サイロ、サエラという呼び名が広く使われ、三重県、和歌山県の一部地域でサヨリと呼ぶ。熊野灘から遠い三重県伊勢地方鈴鹿などではカドという。

明治時代の初め、非常に限られた地域でサンマはサンマと呼ばれていた。なのになぜ、サンマをサンマということになったのか?日本の近代的な動物学(生物学)は明治時代はじめ、東京市にあった東京大学で始まる。このとき動物学者は国内で共通して使うための動物の名前を大急ぎで決めなければならなかった。これを標準和名というが、実際に使われている呼び名を採取して採用した。当然、東京大学は東京にあったので東京周辺で大急ぎで呼び名を集めた。サンマは当時、明らかに西の魚だったが、東京を始め関東の呼び名サンマとなったのには、このような経緯があったためだ。余談だが、標準和名のアカアマダイは東京では雑魚に近い扱いでくずしもの(練り製品)にするのが関の山だった。比べると京都を始め近畿では「ぐじ」と呼び、盛んに、様々な料理法で食べる。なのに「あまだい」となったのも東京大学で動物学が始まったせいだ。後に述べるが、サンマ漁は紀伊半島南部の旧紀州藩の紀州、三重県・和歌山県の熊野灘で江戸時代に始まる。これが熊野灘から紀伊半島の山岳地帯、伊勢地方、近畿へと送られた。当然、呼び名と一緒に送られたので、紀州での呼び名を使う地域が広がる。昭和17~19年までに発刊された、『日本魚名集覧』第一部、第二部、第三部(アチック・ミューゼアム、のちに日本常民文化研究所)などでも標準和名サンマの地方名は紀伊半島南部周辺に多い。そこから供給を受けていた紀伊半島山間部、和歌山県西部、三重県東部・北部、滋賀県、奈良県、大阪府には鮮魚も送られていたと思うが、主に塩蔵品で、もっとも多かったのが丸のまま硬く干したものだろう。〈このころ(秋)になると、伊勢(三重県伊勢地方)の行商人が生のさよりを持って回ってくる〉というのが『聞き書 岐阜の食事』の「美濃〈御嵩の食〉」(農文協)にある。この熊野灘から供給を受けていた地域ではサイラ(呼び名もカタカナ表記とする)、サイリ、サイレ、サイロ、サエラという呼び名が広く使われ、三重県、和歌山県の一部地域でサヨリと呼ぶ。熊野灘から遠い三重県伊勢地方鈴鹿などではカドという。 秋なので「幽安焼き」を作る。「祐庵焼き」かも知れないが、こんなもんどっちゃでもええ。柚子を入れると、「柚庵焼き」と書くときもあるので、これでいいのかも。江戸時代前期の琵琶湖西岸堅田の北村祐庵の名からとったとされている。とすると琵琶湖発祥ということになる。それがうなずけるのは、海水魚よりも淡水魚の方が合うところだ。そんなことはともかくなぜか夏には作らない。肌寒くなると作り、風がぬるくなると作らなくなるのが「幽安焼き」だ。さて半日ほど漬け込んだものの水分を拭き取り、焦がさないようにじっくり焼き上げる。血合いなのでどす黒い仕上がりになる。見た目よりも香りが素晴らしいとしかいいようがない。たぶん血合いからうまい液体が調味料と一緒に染み出て、それが焦げたことで放出される香りだろう。これをおもむろに手で半割にして食べる。最近、上品さよりも本能の人となり下がっているので仕方がない。一切れ丸ごと土佐番茶の茶請けとして食べてしまう。濃厚でしかも、野卑なうまさに、土佐番茶濃い目が合う。もちろんご飯の友にしてみたが、これだっていい。日本の発酵調味料は実にご飯泥棒だし、めじの血合いの強いうま味も飯に合う。

秋なので「幽安焼き」を作る。「祐庵焼き」かも知れないが、こんなもんどっちゃでもええ。柚子を入れると、「柚庵焼き」と書くときもあるので、これでいいのかも。江戸時代前期の琵琶湖西岸堅田の北村祐庵の名からとったとされている。とすると琵琶湖発祥ということになる。それがうなずけるのは、海水魚よりも淡水魚の方が合うところだ。そんなことはともかくなぜか夏には作らない。肌寒くなると作り、風がぬるくなると作らなくなるのが「幽安焼き」だ。さて半日ほど漬け込んだものの水分を拭き取り、焦がさないようにじっくり焼き上げる。血合いなのでどす黒い仕上がりになる。見た目よりも香りが素晴らしいとしかいいようがない。たぶん血合いからうまい液体が調味料と一緒に染み出て、それが焦げたことで放出される香りだろう。これをおもむろに手で半割にして食べる。最近、上品さよりも本能の人となり下がっているので仕方がない。一切れ丸ごと土佐番茶の茶請けとして食べてしまう。濃厚でしかも、野卑なうまさに、土佐番茶濃い目が合う。もちろんご飯の友にしてみたが、これだっていい。日本の発酵調味料は実にご飯泥棒だし、めじの血合いの強いうま味も飯に合う。 1980年代くらい、初秋(9月)、築地場内に行くと「汐っこ(「しょご」ともカンパチの1㎏前後以下)」が出始めており、季節を感じて仕入れていく人が多かった。「汐っこ」は関東では秋の季語にしたいほど、秋に漁の最盛期を迎え、人気があった。だから秋になると必ず真っ先に「汐っこ」を買っていたが、今や「汐っこ」の存在感はほぼない。年がら年中、カンパチの成魚が入荷しているし、「汐っこ」自体が秋の汐(潮)とは無縁になったからだ。秋だから「汐っこ」を買ったのではなく、めぼしいもの、買い頃なものがなかったという消極的な理由で買った。ただし買って正解だった。山口県下関市、『下関勇次水産』は扱いがていねいで血抜きも完璧である。刺身は脂の乗りはほどよく、上品な味わいでほの甘くしっかりブリ属らしいうま味が感じられる。ほどよい食感があり、後味がいい。同サイズのブリは値がつかないのに、カンパチには値がつくのはこの食感と後味のせいかも。

1980年代くらい、初秋(9月)、築地場内に行くと「汐っこ(「しょご」ともカンパチの1㎏前後以下)」が出始めており、季節を感じて仕入れていく人が多かった。「汐っこ」は関東では秋の季語にしたいほど、秋に漁の最盛期を迎え、人気があった。だから秋になると必ず真っ先に「汐っこ」を買っていたが、今や「汐っこ」の存在感はほぼない。年がら年中、カンパチの成魚が入荷しているし、「汐っこ」自体が秋の汐(潮)とは無縁になったからだ。秋だから「汐っこ」を買ったのではなく、めぼしいもの、買い頃なものがなかったという消極的な理由で買った。ただし買って正解だった。山口県下関市、『下関勇次水産』は扱いがていねいで血抜きも完璧である。刺身は脂の乗りはほどよく、上品な味わいでほの甘くしっかりブリ属らしいうま味が感じられる。ほどよい食感があり、後味がいい。同サイズのブリは値がつかないのに、カンパチには値がつくのはこの食感と後味のせいかも。 新潟県には洋菓子店とも和菓子店とも判別しにくい店が多いようだ。和菓子にシフトしているので、もちとか蒸かしまんじゅうの類いがないと面食らってしまう。ただ新潟県のこのハイブリットな店店は、どこもボクが入っても緊張しない懐かしい雰囲気が漂っている。胎内市中条の商店街にある『マサヤ菓子舗』は洋菓子店なのかパン屋さんなのかわからなかった。ボクの前の客はサンドイッチを注文していたらしく、大きな袋を抱えて帰って行った。このまま回れ右するわけにもいかないので、銀紙に包んだのと円盤形のチョコレートのようなものを買った。

新潟県には洋菓子店とも和菓子店とも判別しにくい店が多いようだ。和菓子にシフトしているので、もちとか蒸かしまんじゅうの類いがないと面食らってしまう。ただ新潟県のこのハイブリットな店店は、どこもボクが入っても緊張しない懐かしい雰囲気が漂っている。胎内市中条の商店街にある『マサヤ菓子舗』は洋菓子店なのかパン屋さんなのかわからなかった。ボクの前の客はサンドイッチを注文していたらしく、大きな袋を抱えて帰って行った。このまま回れ右するわけにもいかないので、銀紙に包んだのと円盤形のチョコレートのようなものを買った。 江戸時代、天保三年(1832)春に「まぐろ(クロマグロ)」の水揚げが多く、しわいやで狷介な滝沢馬琴も二尺ほどの半身八十文で買って食べている。ちょうど今回の「めじ(めじか)」くらいの大きさで、江戸時代の春(2月から5月)なら刺身でも食べたはずである。江戸時代、この天保時代に大量に揚がったサイズのクロマグロは決して安くはなかった。安かったのは四尺以上の個体で、二尺サイズは本来は高級、なのに安かったので馬琴は手に入れたのだ。さて、2025年の今も、「めじ」は決して安くはない。1尾はとても買えないので、舵丸水産、クマゴロウにお願いして「半身でもいいかい」、「いいよ」ということでやっとこさ買った。我ながら馬琴の気持ちがよくわかる。「めじ」が島根県で揚がり始めたと言うことは、水温が下がった証拠だろう。これから順調に揚がってほしいものである。まだまだ走りなのに、今回の個体はとても脂が乗っていた。この脂が舌をコーティングする。ねっとりとして甘味があり、酸味は少ない。大物なら中トロといった感じかも知れない。たいそうおいしいので、久しぶりに刺身の大量食いをする。こんなボクを馬琴はなんと言うのやら。■参考文献/『馬琴の食卓 日本たべもの史譚』(鈴木晋一 平凡社新書)

江戸時代、天保三年(1832)春に「まぐろ(クロマグロ)」の水揚げが多く、しわいやで狷介な滝沢馬琴も二尺ほどの半身八十文で買って食べている。ちょうど今回の「めじ(めじか)」くらいの大きさで、江戸時代の春(2月から5月)なら刺身でも食べたはずである。江戸時代、この天保時代に大量に揚がったサイズのクロマグロは決して安くはなかった。安かったのは四尺以上の個体で、二尺サイズは本来は高級、なのに安かったので馬琴は手に入れたのだ。さて、2025年の今も、「めじ」は決して安くはない。1尾はとても買えないので、舵丸水産、クマゴロウにお願いして「半身でもいいかい」、「いいよ」ということでやっとこさ買った。我ながら馬琴の気持ちがよくわかる。「めじ」が島根県で揚がり始めたと言うことは、水温が下がった証拠だろう。これから順調に揚がってほしいものである。まだまだ走りなのに、今回の個体はとても脂が乗っていた。この脂が舌をコーティングする。ねっとりとして甘味があり、酸味は少ない。大物なら中トロといった感じかも知れない。たいそうおいしいので、久しぶりに刺身の大量食いをする。こんなボクを馬琴はなんと言うのやら。■参考文献/『馬琴の食卓 日本たべもの史譚』(鈴木晋一 平凡社新書) 新潟県西区五十嵐新川漁港周辺の生物・食物図鑑を作っていく。新川漁協に水揚げされる水産物は量的には多くないが、多彩である。新川漁港の周辺には磯や護岸もある。そんなところにいるのがイボニシである。写真の個体はフジツボだらけでわからないが、貝殻はいぼいぼの突起が目立つので「疣螺(いぼにし)」という。江戸時代に作られた貝の図鑑である『目八譜』(1843年、武蔵石寿)にはきれいな呼び名が多いのに、なぜか本種だけはそのものズバリの名がついている。

新潟県西区五十嵐新川漁港周辺の生物・食物図鑑を作っていく。新川漁協に水揚げされる水産物は量的には多くないが、多彩である。新川漁港の周辺には磯や護岸もある。そんなところにいるのがイボニシである。写真の個体はフジツボだらけでわからないが、貝殻はいぼいぼの突起が目立つので「疣螺(いぼにし)」という。江戸時代に作られた貝の図鑑である『目八譜』(1843年、武蔵石寿)にはきれいな呼び名が多いのに、なぜか本種だけはそのものズバリの名がついている。 10月4日、越後新川、五十嵐浜で午前と午後、遊びに遊んだ。子供とその家族を自然とふれ合っていただくための催しだったが、ボクの方が遊んでもらったようだった。さて、夕闇迫る頃、疲れを取るためにスーパー ichimanの前で地元新潟市のアイスを食べた。改めて見ると、店の前でソフトクリームを食べている女子中学生らしきや、近所の主婦、金髪の若い衆などが集まっては散り、集まっては散っていく。ボクにもこんなときがあったものだ。地スーパーとしては理想的だと思っている。ボクの場合、たった一人ではあるが、地スーパーを応援している。例えば、新潟県下越には下越のものがあって、それこそがお土産になると思っている。地方で土産を買うなら、個人商店もしくは地スーパーがいい。

10月4日、越後新川、五十嵐浜で午前と午後、遊びに遊んだ。子供とその家族を自然とふれ合っていただくための催しだったが、ボクの方が遊んでもらったようだった。さて、夕闇迫る頃、疲れを取るためにスーパー ichimanの前で地元新潟市のアイスを食べた。改めて見ると、店の前でソフトクリームを食べている女子中学生らしきや、近所の主婦、金髪の若い衆などが集まっては散り、集まっては散っていく。ボクにもこんなときがあったものだ。地スーパーとしては理想的だと思っている。ボクの場合、たった一人ではあるが、地スーパーを応援している。例えば、新潟県下越には下越のものがあって、それこそがお土産になると思っている。地方で土産を買うなら、個人商店もしくは地スーパーがいい。 先日、京都中央卸売市場、シーフーズ大谷さんと話をする機会があって、京都人、京都の料理店は季節に合わせた料理を作る。時季外れは高値がつくのではなく、売れないのだという。ボクなども京都人ではないが、季節に合わせて食べ物を買い、食べている。温暖化で遅れたり、早まったりすると、それはそれでいいが、無理矢理なものは食べない当然、マガキは基本的に10月からで3月いっぱいで食べるのをやめる。八王子卸売協同組合、舵丸水産で殻つきマガキを初買いしたのはなんとそろそろ11月というとき。宮城県で種ガキを生育して、北海道釧路町、昆布森海域で育てたものだ。残念ながらその後も、入荷も不安定だし、値段も高い状態が続いている。さて、昆布森の長細いマガキはまだまだ軟体は痩せてはいたが、それでも初物はうれしいものだ。剥きたてを食べると、味は非常に濃厚である。うま味に満ちており、軟体の食感もいい。久しぶりにカキを食べているな、という実感が湧く。3個ではもの足りなかったかも知れない。20年ほど前まで、10月になると長方形の深い簡便な箱にどさどさと殻付きガキが、投げ入れられていたのが山積みになっていた。あれは今や幻となったとみるべきかも。

先日、京都中央卸売市場、シーフーズ大谷さんと話をする機会があって、京都人、京都の料理店は季節に合わせた料理を作る。時季外れは高値がつくのではなく、売れないのだという。ボクなども京都人ではないが、季節に合わせて食べ物を買い、食べている。温暖化で遅れたり、早まったりすると、それはそれでいいが、無理矢理なものは食べない当然、マガキは基本的に10月からで3月いっぱいで食べるのをやめる。八王子卸売協同組合、舵丸水産で殻つきマガキを初買いしたのはなんとそろそろ11月というとき。宮城県で種ガキを生育して、北海道釧路町、昆布森海域で育てたものだ。残念ながらその後も、入荷も不安定だし、値段も高い状態が続いている。さて、昆布森の長細いマガキはまだまだ軟体は痩せてはいたが、それでも初物はうれしいものだ。剥きたてを食べると、味は非常に濃厚である。うま味に満ちており、軟体の食感もいい。久しぶりにカキを食べているな、という実感が湧く。3個ではもの足りなかったかも知れない。20年ほど前まで、10月になると長方形の深い簡便な箱にどさどさと殻付きガキが、投げ入れられていたのが山積みになっていた。あれは今や幻となったとみるべきかも。 高知県で飲まれているお茶は種々様々である。茶といってもマメ科植物の茶あり、所謂茶であるチャノキの茶もある。「はぶ茶」の「はぶ草」の正体はわからない。ネットで調べると、マメ科ジャケツイバラ亜科センナ属のハブソウ、もしくは同じ属のエビスグサとなっている。専門家ではないので、原材料は不明のままとしたい。高知県にマメ科の「茶」は「きし豆茶」と「はぶ茶」があることがわかる。

高知県で飲まれているお茶は種々様々である。茶といってもマメ科植物の茶あり、所謂茶であるチャノキの茶もある。「はぶ茶」の「はぶ草」の正体はわからない。ネットで調べると、マメ科ジャケツイバラ亜科センナ属のハブソウ、もしくは同じ属のエビスグサとなっている。専門家ではないので、原材料は不明のままとしたい。高知県にマメ科の「茶」は「きし豆茶」と「はぶ茶」があることがわかる。 サンマの基本を整理して公開するが、以下の章をもうける。1、サンマとはどのような魚か?2、1945年以前のサンマの食文化3、1945年以降のサンマの食文化とサンマの認知4、2000年前後に大きく変貌するサンマの食文化5、サンマの好不漁の波6、サンマの値段の乱高下

サンマの基本を整理して公開するが、以下の章をもうける。1、サンマとはどのような魚か?2、1945年以前のサンマの食文化3、1945年以降のサンマの食文化とサンマの認知4、2000年前後に大きく変貌するサンマの食文化5、サンマの好不漁の波6、サンマの値段の乱高下 日本列島の地域性とか地域力(ボクが作った言語)を調べているので、菓子、和菓子は外すことが出来ない。47都道府県で菓子を買っていると様々な発見があり、地域同士の繋がりが見えてくる。今回、胎内市中条『浜屋菓子店』で見つけたのが「中皮」だ。「中皮」の読みは「ちゅうか」で、どら焼きの皮1枚を折り畳んであんを挟んだもの。念のために商品名は「千代華」。新潟県で見つけた「中皮」は長岡市についで2つめだ。「ちゅうか」と呼ばれ、形も作りも同じ和菓子を、茨城県では「中華」、「中菓」と書き、長野県では「中か」だった。福島県ではまったく形も作りも同じなのに「カステラまんじゅう」という。

日本列島の地域性とか地域力(ボクが作った言語)を調べているので、菓子、和菓子は外すことが出来ない。47都道府県で菓子を買っていると様々な発見があり、地域同士の繋がりが見えてくる。今回、胎内市中条『浜屋菓子店』で見つけたのが「中皮」だ。「中皮」の読みは「ちゅうか」で、どら焼きの皮1枚を折り畳んであんを挟んだもの。念のために商品名は「千代華」。新潟県で見つけた「中皮」は長岡市についで2つめだ。「ちゅうか」と呼ばれ、形も作りも同じ和菓子を、茨城県では「中華」、「中菓」と書き、長野県では「中か」だった。福島県ではまったく形も作りも同じなのに「カステラまんじゅう」という。 三浦半島大津沖でヒラメか、カンパチかのエサになるはずが、ボクのエサになった小アジ(マアジ)の刺身にタヒチライムをしぼり、塩をつけては食べる、11月の小アジが抜群にうまい。意外に脂がのっているのはたまたまなのか?釣り師クマゴロウは魚屋クマゴロウでもあるので、魚の扱いがいい。釣り上げた翌日なのに食感が実に心地よいのもある。スエーデンのアブソルートと合わせるときの刺身は柑橘+塩だけ。あっさりしているはずなのにうま味が濃厚である。

三浦半島大津沖でヒラメか、カンパチかのエサになるはずが、ボクのエサになった小アジ(マアジ)の刺身にタヒチライムをしぼり、塩をつけては食べる、11月の小アジが抜群にうまい。意外に脂がのっているのはたまたまなのか?釣り師クマゴロウは魚屋クマゴロウでもあるので、魚の扱いがいい。釣り上げた翌日なのに食感が実に心地よいのもある。スエーデンのアブソルートと合わせるときの刺身は柑橘+塩だけ。あっさりしているはずなのにうま味が濃厚である。 9月半ば、高知県高知市愛宕町の金曜市の塩乾などを売る店で、買ったものだ。通販をほとんど使わないボクには、段ボールから量り売りで買う煮干しがいちばんいい。味見できるし、好きな量買える。四国や西日本では当たり前のことだが、関東にはほぼない。せっかくなので売られている煮干しを全種類買い求めてきた。ボクが調べているのは地域と、地域性と、地域力だけど、高知を始め四国には多彩な煮干しという目立たないけど他の地域にはないものがある。これも重要な高知県を始めとする、四国の地域力だ。煮干しは日常的なものなので、帰宅してすぐからこの煮干し類を使い始める。まずは「あじ煮干し(マアジ煮干し)」から。大小合って大の方から使うが、大の方が安い。

9月半ば、高知県高知市愛宕町の金曜市の塩乾などを売る店で、買ったものだ。通販をほとんど使わないボクには、段ボールから量り売りで買う煮干しがいちばんいい。味見できるし、好きな量買える。四国や西日本では当たり前のことだが、関東にはほぼない。せっかくなので売られている煮干しを全種類買い求めてきた。ボクが調べているのは地域と、地域性と、地域力だけど、高知を始め四国には多彩な煮干しという目立たないけど他の地域にはないものがある。これも重要な高知県を始めとする、四国の地域力だ。煮干しは日常的なものなので、帰宅してすぐからこの煮干し類を使い始める。まずは「あじ煮干し(マアジ煮干し)」から。大小合って大の方から使うが、大の方が安い。 スーパーに立派なブリの切り身が並んでいたので2切れ買った。北海道産、北海道青森県沖太平洋で揚がったブリ切り身が2切れで254gなので、切り身としては大きめである。1切れ250円くらいなので最近では安いと言えるだろう。明らかに刺身でもいけそうだけど、食べたかったのは煮つけ、切り身が大きかったので塩焼きも作った。

スーパーに立派なブリの切り身が並んでいたので2切れ買った。北海道産、北海道青森県沖太平洋で揚がったブリ切り身が2切れで254gなので、切り身としては大きめである。1切れ250円くらいなので最近では安いと言えるだろう。明らかに刺身でもいけそうだけど、食べたかったのは煮つけ、切り身が大きかったので塩焼きも作った。 10月初旬の新潟の旅ではおいしいものをいっぱい買ってきたし、食べた。おいしい、以上に驚いたものもあった。それがイタリアンという食べ物である。見た目からしてあまりイタリアを感じさせるものはなく、あえていえばトマトソースがイタリアンなのかもしれないが、ソースの下にあるのは焼きそばに見える。しかも、ソースの中にぽつんぽつんとあるのがコーンで、そのわきにあるのがしょうがの酢漬けなのだ。

10月初旬の新潟の旅ではおいしいものをいっぱい買ってきたし、食べた。おいしい、以上に驚いたものもあった。それがイタリアンという食べ物である。見た目からしてあまりイタリアを感じさせるものはなく、あえていえばトマトソースがイタリアンなのかもしれないが、ソースの下にあるのは焼きそばに見える。しかも、ソースの中にぽつんぽつんとあるのがコーンで、そのわきにあるのがしょうがの酢漬けなのだ。 高知県に行くと「野根まんじゅう」を買っているが、画像を整理していると安芸市、東洋町、室戸市と3つもある。今回直売所で買ったのは室戸市のもので、まあまあイケている味だと思う。高知県でももっとも遠い室戸市のものであるが、意外にあっさりと食べやすい。

高知県に行くと「野根まんじゅう」を買っているが、画像を整理していると安芸市、東洋町、室戸市と3つもある。今回直売所で買ったのは室戸市のもので、まあまあイケている味だと思う。高知県でももっとも遠い室戸市のものであるが、意外にあっさりと食べやすい。 ある晴れた秋の朝、八王子卸売協同組合、舵丸水産、クマゴロウが「そこの小魚全部持って行っていいよ」、と言ったので、ありがたくもらってきた。中にマルアジが混ざっていて体長15cm・50g 前後だった。茅ヶ崎沖で釣り上げたもので、ねらいはカンパチなので間違いなくエサの残りである。よろこんでもらってきたのは、気温が下がって干ものの外干しが出来そうだ、と思ったからだが、考えてみると我が家の冷凍庫には高知県で買った干ものがいっぱいたまっている。サビキ釣りで釣り上げたのだろう、見た目は悪いが鮮度抜群である。急遽、刺身を造る。

ある晴れた秋の朝、八王子卸売協同組合、舵丸水産、クマゴロウが「そこの小魚全部持って行っていいよ」、と言ったので、ありがたくもらってきた。中にマルアジが混ざっていて体長15cm・50g 前後だった。茅ヶ崎沖で釣り上げたもので、ねらいはカンパチなので間違いなくエサの残りである。よろこんでもらってきたのは、気温が下がって干ものの外干しが出来そうだ、と思ったからだが、考えてみると我が家の冷凍庫には高知県で買った干ものがいっぱいたまっている。サビキ釣りで釣り上げたのだろう、見た目は悪いが鮮度抜群である。急遽、刺身を造る。 赤い蒲鉾を見ると手が出るのは、徳島県人のボクは子供の頃から蒲鉾は赤いものだと思っているからだ。板にのった赤い蒲鉾を「板つけ」と言った。徳島県ではうどんに「板つけ」はつきものだった。基本的に「板つけ」は赤い蒸し蒲鉾のことだけど、決して上等ではない、下手なものをさした。香川でも「板つけ」、高知でも「板つけ」だけど愛媛県ではなんというのだろう。全国的にどうなのかはわからないが、高知県宿毛市で買った『八馬かまぼこ』と『大原かまぼこ』の赤い蒲鉾は「板つけ」そのものであるが、表記は単に「蒲鉾」である。またうどんの具として使うのか否かは不明だ。

赤い蒲鉾を見ると手が出るのは、徳島県人のボクは子供の頃から蒲鉾は赤いものだと思っているからだ。板にのった赤い蒲鉾を「板つけ」と言った。徳島県ではうどんに「板つけ」はつきものだった。基本的に「板つけ」は赤い蒸し蒲鉾のことだけど、決して上等ではない、下手なものをさした。香川でも「板つけ」、高知でも「板つけ」だけど愛媛県ではなんというのだろう。全国的にどうなのかはわからないが、高知県宿毛市で買った『八馬かまぼこ』と『大原かまぼこ』の赤い蒲鉾は「板つけ」そのものであるが、表記は単に「蒲鉾」である。またうどんの具として使うのか否かは不明だ。 合併というものは町の名前を削除するだけではなく、町のよさも削除してしまいがちである。今では新潟市西区内野町、でしかないが、合併前までは内野町だった。合併は大失敗だという人が少なからずいるが、ボクなど暴挙だと思っている。自治体(小さな行政)と行政区(大規模な行政)を分ければいいだけなのに、乱暴なことをやる。さて、内野駅周辺は明らかに新潟市中心部への住宅地といったところだろうか。例えば京王線だと調布とか、中央線だとすると荻窪だとか。夕闇迫る頃、商店の灯りが点々と見える。こんなところにはいい居酒屋がありがちである。今回、越後新川の面々と訪ったのは『旬菜 籐や』という居酒屋である。どうやら内野町にはいい居酒屋が少なからずあるようだが、そのひとつだ。店内は満席に近い。話が主となり、料理はおいしい記憶しか残らなかったが、一皿一皿外れなしだった。

合併というものは町の名前を削除するだけではなく、町のよさも削除してしまいがちである。今では新潟市西区内野町、でしかないが、合併前までは内野町だった。合併は大失敗だという人が少なからずいるが、ボクなど暴挙だと思っている。自治体(小さな行政)と行政区(大規模な行政)を分ければいいだけなのに、乱暴なことをやる。さて、内野駅周辺は明らかに新潟市中心部への住宅地といったところだろうか。例えば京王線だと調布とか、中央線だとすると荻窪だとか。夕闇迫る頃、商店の灯りが点々と見える。こんなところにはいい居酒屋がありがちである。今回、越後新川の面々と訪ったのは『旬菜 籐や』という居酒屋である。どうやら内野町にはいい居酒屋が少なからずあるようだが、そのひとつだ。店内は満席に近い。話が主となり、料理はおいしい記憶しか残らなかったが、一皿一皿外れなしだった。 日本酒は旅先で、酒屋で買うのが好きだ。ただ最近、普通にいい酒屋がとても少なくなっていて困っている。やたらに珍しい酒とか、変な名前の酒とかを置いている酒屋が生き残り、普通の平凡だけど優秀な酒屋が消えつつある。その点、『やしち酒店』はボクの理想の酒屋に近い。まず酒の扱いがていねいである。普通の良酒が普通に揃っている。ほんの数百メートル先にある『樋木酒造株式会社』鶴の友は全種揃っている。同町内の『塩川酒造』の酒がいい酒であることもわかった。特に今回買った鶴の友3種はみな素晴らしかった。新潟県の良酒が総て揃っているのに、さりげない。

日本酒は旅先で、酒屋で買うのが好きだ。ただ最近、普通にいい酒屋がとても少なくなっていて困っている。やたらに珍しい酒とか、変な名前の酒とかを置いている酒屋が生き残り、普通の平凡だけど優秀な酒屋が消えつつある。その点、『やしち酒店』はボクの理想の酒屋に近い。まず酒の扱いがていねいである。普通の良酒が普通に揃っている。ほんの数百メートル先にある『樋木酒造株式会社』鶴の友は全種揃っている。同町内の『塩川酒造』の酒がいい酒であることもわかった。特に今回買った鶴の友3種はみな素晴らしかった。新潟県の良酒が総て揃っているのに、さりげない。 お茶の水、駿河台にあった学校の隣に居酒屋があった。神保町で働き始めてすぐに、この居酒屋で友人と酒を飲んだ。この居酒屋に必ずあったのが「いしもちの塩焼き(シログチの塩焼き)」で、お願いするといつも生焼けだったので、いつも焼き直してもらっていた。卒業したての頃、同級生とこの居酒屋で「いしもちの塩焼き」をお願いして、また生焼けだったので大笑いしたものだ。以来彼とは会っていなかった。そんな男とまた会うなんて。「いしもちの塩焼き」には想い出がいっぱいある。舵丸水産で1尾だけ「いしもち(シログチ)」を買ったのも、久しぶりに同級生とあったからだ。それほど「いしもちの塩焼き」は東京を代表する魚料理であった。東京湾で盛んだった「いしもち釣り」も、「焼き魚を釣りに行く」という感じだった。さて、水洗いしてずぼ抜き(口から内臓を出す)し、振り塩をして1日寝かせる。塩をして1時間程度で焼いてもいい。我が家で丸のまま焼けるぎりぎりのサイズだったので、つきっきりで焼き上げる。今回は焼き上げて間髪入れずに食べたが、塩焼きは冷めてから食べてもおいしいことも書いておく。これでご飯を食べたが、小骨が少なく、身離れがいいなど、至っておかず向きの魚である。取り分け皮の風味がいい。この皮の風味は冷めた方が強く感じられるのは不思議だ。データを見るとシログチの塩焼きは去年の秋に食べて以来だ。来年は毎月味見して記録をとろう。

お茶の水、駿河台にあった学校の隣に居酒屋があった。神保町で働き始めてすぐに、この居酒屋で友人と酒を飲んだ。この居酒屋に必ずあったのが「いしもちの塩焼き(シログチの塩焼き)」で、お願いするといつも生焼けだったので、いつも焼き直してもらっていた。卒業したての頃、同級生とこの居酒屋で「いしもちの塩焼き」をお願いして、また生焼けだったので大笑いしたものだ。以来彼とは会っていなかった。そんな男とまた会うなんて。「いしもちの塩焼き」には想い出がいっぱいある。舵丸水産で1尾だけ「いしもち(シログチ)」を買ったのも、久しぶりに同級生とあったからだ。それほど「いしもちの塩焼き」は東京を代表する魚料理であった。東京湾で盛んだった「いしもち釣り」も、「焼き魚を釣りに行く」という感じだった。さて、水洗いしてずぼ抜き(口から内臓を出す)し、振り塩をして1日寝かせる。塩をして1時間程度で焼いてもいい。我が家で丸のまま焼けるぎりぎりのサイズだったので、つきっきりで焼き上げる。今回は焼き上げて間髪入れずに食べたが、塩焼きは冷めてから食べてもおいしいことも書いておく。これでご飯を食べたが、小骨が少なく、身離れがいいなど、至っておかず向きの魚である。取り分け皮の風味がいい。この皮の風味は冷めた方が強く感じられるのは不思議だ。データを見るとシログチの塩焼きは去年の秋に食べて以来だ。来年は毎月味見して記録をとろう。 新潟県西区五十嵐新川漁港周辺の生物・食物図鑑を作っていく。新川漁協に水揚げされる水産物は量的には多くないが、多彩である。今回はカズラガイである。新潟県・房総半島以南の比較的浅い砂地や泥場に棲息している。今回のものは新川漁港の沖合、水深10m前後でとれたものだ。貝を集めるという趣味がある。コレクターという言葉は使いたくないが、いたって身近なところにいる軟体類である巻貝や二枚貝を集めるのは、すぐ始められるし、とても楽しい。それぞれの貝には「手に入れやすいもの」、「手に入れるのが大変なもの」など多彩である。中で巻き貝の種類は膨大で、未だに名前のない種もいる。そんな中でもカズラガイはビーチコーミングでも刺網の混獲物としても手に入れやすいもののひとつ。とても美しい貝なので、貝集めを本種から初めてもいいだろう。協力/鈴木重雄さんさん、島谷将之さん・星野健一郎さん(拓洋丸)・中務謙吾さん(すべて新潟県新潟市西区五十嵐新川)

新潟県西区五十嵐新川漁港周辺の生物・食物図鑑を作っていく。新川漁協に水揚げされる水産物は量的には多くないが、多彩である。今回はカズラガイである。新潟県・房総半島以南の比較的浅い砂地や泥場に棲息している。今回のものは新川漁港の沖合、水深10m前後でとれたものだ。貝を集めるという趣味がある。コレクターという言葉は使いたくないが、いたって身近なところにいる軟体類である巻貝や二枚貝を集めるのは、すぐ始められるし、とても楽しい。それぞれの貝には「手に入れやすいもの」、「手に入れるのが大変なもの」など多彩である。中で巻き貝の種類は膨大で、未だに名前のない種もいる。そんな中でもカズラガイはビーチコーミングでも刺網の混獲物としても手に入れやすいもののひとつ。とても美しい貝なので、貝集めを本種から初めてもいいだろう。協力/鈴木重雄さんさん、島谷将之さん・星野健一郎さん(拓洋丸)・中務謙吾さん(すべて新潟県新潟市西区五十嵐新川) 10月17日、二宮定置に入った小型のアイゴの干ものは持ち帰ってすぐ、立て塩にして干したものでまったくくせも臭味もない。話が横道に逸れるが、徳島県県南に、このくせのない干ものを嫌う(臭い干ものが好きな)老人達(当然ほかの地域にもいまだにいる)がまだ存在するが、いかなボクの生まれが徳島県でも、この臭みが好きになる可能性はないと思っている。このアイゴやタカノハダイ、ニザダイの臭みを好む傾向は、生まれてすぐから連綿と臭みのある魚を食べることで手に入れたものだろう。このような臭みを好む老人達を継ぐ人もいない、と思う。閑話休題。アイゴのおいしさは、一に皮、二に身だ。小さい個体のいいところは、意識しなくても身も皮も一緒に口に入ってしまうことだろう。身に対する皮の量的な比率が大きいこともあると思う。香ばしさと強いうま味が口の中いっぱいに広がる。1尾だけゼンマイ状の内臓を残して干してみた。臭みはあるものの内臓のうま味が恐ろしいほどに強い。細長い袋状の消化管自体もおいしいが、ゼンマイの中には海藻らしいものが少し入っていて、独特の味がする。小型なので臭みは耐えられないほどではない。好きか? と言われると、好きではないが、これくらいなら珍重する向きもありそうである。

10月17日、二宮定置に入った小型のアイゴの干ものは持ち帰ってすぐ、立て塩にして干したものでまったくくせも臭味もない。話が横道に逸れるが、徳島県県南に、このくせのない干ものを嫌う(臭い干ものが好きな)老人達(当然ほかの地域にもいまだにいる)がまだ存在するが、いかなボクの生まれが徳島県でも、この臭みが好きになる可能性はないと思っている。このアイゴやタカノハダイ、ニザダイの臭みを好む傾向は、生まれてすぐから連綿と臭みのある魚を食べることで手に入れたものだろう。このような臭みを好む老人達を継ぐ人もいない、と思う。閑話休題。アイゴのおいしさは、一に皮、二に身だ。小さい個体のいいところは、意識しなくても身も皮も一緒に口に入ってしまうことだろう。身に対する皮の量的な比率が大きいこともあると思う。香ばしさと強いうま味が口の中いっぱいに広がる。1尾だけゼンマイ状の内臓を残して干してみた。臭みはあるものの内臓のうま味が恐ろしいほどに強い。細長い袋状の消化管自体もおいしいが、ゼンマイの中には海藻らしいものが少し入っていて、独特の味がする。小型なので臭みは耐えられないほどではない。好きか? と言われると、好きではないが、これくらいなら珍重する向きもありそうである。 あっちのスーパーで岩手県産をがあったとサンマ買い、こっちのスーパーで北海道産を見つけてまた買う。毎年、計測して撮影しているのだけど、今年は安くてありがたい。近所で刺身用とあるものの北海道産を、これが最後かも、と思って買って、せっかくなので、丼にする。焼霜造りと刺身を作って、ご飯に乗せるだけだけど、ご飯に一工夫する。もうどこのものだかわからない柚子をご飯に振り、あらったみょうがと青じそを散らす。そこに焼霜、刺身を乗せるだけだ。高知県宿毛市、『篠上商店』のフンドウカネカ醤油を一回しかけて出来上がりだ。やけに甘いフンドウカネカ醤油とサンマの刺身が、これまたやけに合う。そろそろお終いか、と思うせいか、このサンマでしか味わえないおいしさが愛おしい。それにしてもご飯とサンマってのも結構毛だらけである。

あっちのスーパーで岩手県産をがあったとサンマ買い、こっちのスーパーで北海道産を見つけてまた買う。毎年、計測して撮影しているのだけど、今年は安くてありがたい。近所で刺身用とあるものの北海道産を、これが最後かも、と思って買って、せっかくなので、丼にする。焼霜造りと刺身を作って、ご飯に乗せるだけだけど、ご飯に一工夫する。もうどこのものだかわからない柚子をご飯に振り、あらったみょうがと青じそを散らす。そこに焼霜、刺身を乗せるだけだ。高知県宿毛市、『篠上商店』のフンドウカネカ醤油を一回しかけて出来上がりだ。やけに甘いフンドウカネカ醤油とサンマの刺身が、これまたやけに合う。そろそろお終いか、と思うせいか、このサンマでしか味わえないおいしさが愛おしい。それにしてもご飯とサンマってのも結構毛だらけである。 言った憶えがあるので否定できないので非常に困った。問題は「(アサリの)木更津ブルーは本当ですか」という話である。たしかに初めてこの言葉を吐いたのはボクだと思う。国内、中国など海外でみてもアサリの青い個体の比率は低いのに、千葉県木更津、富津のアサリは青い個体の比率が高い。「木更津ブルー」はそこから飛び出した言語なので、犯人はボクだ。でも今頃、どこで、どのような媒体で見たのか知らないけれど、わざわざ聞いてくるなんて、思いもしなかった。ついでに、とあるDと撮影中に「空の色のようなブルーのアサリを見つけると、幸せになる」と言った気がする。また、サービス精神旺盛なボクは、今回も、「青い、ブルーのアサリを見つけると幸せになれるという木更津の伝説があるんです。もちろん木更津に限りません。四つ葉のクローバーよりも確実に幸せになると思います」と言ったけど、本気にしなかったと思うけど、どうでしょうね。ちなみに幸せになれる保証はない。

言った憶えがあるので否定できないので非常に困った。問題は「(アサリの)木更津ブルーは本当ですか」という話である。たしかに初めてこの言葉を吐いたのはボクだと思う。国内、中国など海外でみてもアサリの青い個体の比率は低いのに、千葉県木更津、富津のアサリは青い個体の比率が高い。「木更津ブルー」はそこから飛び出した言語なので、犯人はボクだ。でも今頃、どこで、どのような媒体で見たのか知らないけれど、わざわざ聞いてくるなんて、思いもしなかった。ついでに、とあるDと撮影中に「空の色のようなブルーのアサリを見つけると、幸せになる」と言った気がする。また、サービス精神旺盛なボクは、今回も、「青い、ブルーのアサリを見つけると幸せになれるという木更津の伝説があるんです。もちろん木更津に限りません。四つ葉のクローバーよりも確実に幸せになると思います」と言ったけど、本気にしなかったと思うけど、どうでしょうね。ちなみに幸せになれる保証はない。 10月3日、午後5時前、新潟駅のホームに上る。下校時のラッシュは過ぎているようで学生の数は多くない。多くがスマートフォンを見ていて昔の騒がしさはない。高校生らしいとは思ったものの、平日なのに学生服姿は一人もいない。越後線に乗って南下する。新潟県の面積は47都道府県中5位で、北から下越、中越、上越と別れるが、捉えどころがないくらいに広い。下越の新潟市から中越の柏崎市までを繋ぐのが越後線である。ほとんど鉄路のない四国生まれなので4路線が通る新潟駅が複雑に思える。

10月3日、午後5時前、新潟駅のホームに上る。下校時のラッシュは過ぎているようで学生の数は多くない。多くがスマートフォンを見ていて昔の騒がしさはない。高校生らしいとは思ったものの、平日なのに学生服姿は一人もいない。越後線に乗って南下する。新潟県の面積は47都道府県中5位で、北から下越、中越、上越と別れるが、捉えどころがないくらいに広い。下越の新潟市から中越の柏崎市までを繋ぐのが越後線である。ほとんど鉄路のない四国生まれなので4路線が通る新潟駅が複雑に思える。 6,7月にアカガイの味が落ちる。これが秋になり回復してくる。一年を通してみると11月のアカガイは2、3月と比べると落ちるがとても美味である。毎年一月に2、3回ずつ味見しているが、今年の10月はこれが最初で最後になりそう。もちろん中国産だが、これが町のすし屋の定番といえる。1個120g前後なのですし屋も使いやすいだろう。ちなみに宮城県や瀬戸内海、大分県のものと比べると確かに味は少々落ちるとは思うけど、毎日味見するとか、並べて食べないとわからないレベルだと思っている。さて、10月の中国産は身がふくらんで弾力がある。強い甘味があり、ほどよい渋味がある。端的においしいと思う。この味なら半額の中国産は悪くない。アカガイ好きで年間を通して食べているが、今回はとてもおいしかった。深夜酒に中国のアカガイもいいと思うな。

6,7月にアカガイの味が落ちる。これが秋になり回復してくる。一年を通してみると11月のアカガイは2、3月と比べると落ちるがとても美味である。毎年一月に2、3回ずつ味見しているが、今年の10月はこれが最初で最後になりそう。もちろん中国産だが、これが町のすし屋の定番といえる。1個120g前後なのですし屋も使いやすいだろう。ちなみに宮城県や瀬戸内海、大分県のものと比べると確かに味は少々落ちるとは思うけど、毎日味見するとか、並べて食べないとわからないレベルだと思っている。さて、10月の中国産は身がふくらんで弾力がある。強い甘味があり、ほどよい渋味がある。端的においしいと思う。この味なら半額の中国産は悪くない。アカガイ好きで年間を通して食べているが、今回はとてもおいしかった。深夜酒に中国のアカガイもいいと思うな。 ボクのおいしいの「ストライクゾーン」はかなり広い。食は冒険だ、と思っているから旅をするとなんでもかんでもその土地の食料品を買ってくるが、まずいと思ったことはほとんどない。明らかに排他的な考え方を持つ、グルメとか通などと自称する人間とは真逆である。面倒くさがりやなので、調べもしないで、土地土地の、醤油でもみそなどの調味料でも酒、練り製品でも手当たり次第に買ってくる。その土地の人のようになり、その土地の人の嗜好に合わせた食をもって日々を送るのが好きだ。福島県二本松市のスーパーでは二本松市の酒も買ったが、喜多方市の酒も買った。昨日から飲んでいるのは、喜多方市の「笹正宗 純米吟醸」である。本醸造しか買わないのにちょっと高めの酒を買ってしまったのは、そのときボクが疲れすぎていたのかもしれない。飲みやすくてとてもバランスのいい、よい酒だと思う。

ボクのおいしいの「ストライクゾーン」はかなり広い。食は冒険だ、と思っているから旅をするとなんでもかんでもその土地の食料品を買ってくるが、まずいと思ったことはほとんどない。明らかに排他的な考え方を持つ、グルメとか通などと自称する人間とは真逆である。面倒くさがりやなので、調べもしないで、土地土地の、醤油でもみそなどの調味料でも酒、練り製品でも手当たり次第に買ってくる。その土地の人のようになり、その土地の人の嗜好に合わせた食をもって日々を送るのが好きだ。福島県二本松市のスーパーでは二本松市の酒も買ったが、喜多方市の酒も買った。昨日から飲んでいるのは、喜多方市の「笹正宗 純米吟醸」である。本醸造しか買わないのにちょっと高めの酒を買ってしまったのは、そのときボクが疲れすぎていたのかもしれない。飲みやすくてとてもバランスのいい、よい酒だと思う。 ニュースでは、なぜクマが人の住む領域に侵入してくるのか、をあまり報道しない。クマが人の領域にくるのは、山と市街地の間にある里山がなくなっていることだと思う。実際には利用しないのに、無闇に人の住む領域を増やしていることなどで生存の危険にさらされている生き物も少なくないと思っている。困っているのはクマだけではない。利益のために人間の領域を広げすぎて野生生物から守る面積が増えすぎている気もする。また当たり前だけど、クマのすむ領域にエサ(ご飯)がないために市街地にくるんだろう。秋田県知事がやろうとしていることは、仕方がないと思うが、それだけでは片手落ち(差別用語だけど)だと思うな。例えば環境省や国土交通省(?)がやらなければいけないことは、野山川海の現状を把握し、できるだけ人間の領域を減らし、クマの領域と市街地の間にあった里山を回復、クマの領域をお腹いっぱいになるくらいのエサ(ご飯)が増える環境にすることじゃないかな?江戸時代の書籍を読みあさっているけど、空腹、飢餓ほど残酷なものはないようだ。クマもたまらないと思う。報道されているクマ被害を見て、じょじょに自然界のあるべき姿を勉強しなくては。

ニュースでは、なぜクマが人の住む領域に侵入してくるのか、をあまり報道しない。クマが人の領域にくるのは、山と市街地の間にある里山がなくなっていることだと思う。実際には利用しないのに、無闇に人の住む領域を増やしていることなどで生存の危険にさらされている生き物も少なくないと思っている。困っているのはクマだけではない。利益のために人間の領域を広げすぎて野生生物から守る面積が増えすぎている気もする。また当たり前だけど、クマのすむ領域にエサ(ご飯)がないために市街地にくるんだろう。秋田県知事がやろうとしていることは、仕方がないと思うが、それだけでは片手落ち(差別用語だけど)だと思うな。例えば環境省や国土交通省(?)がやらなければいけないことは、野山川海の現状を把握し、できるだけ人間の領域を減らし、クマの領域と市街地の間にあった里山を回復、クマの領域をお腹いっぱいになるくらいのエサ(ご飯)が増える環境にすることじゃないかな?江戸時代の書籍を読みあさっているけど、空腹、飢餓ほど残酷なものはないようだ。クマもたまらないと思う。報道されているクマ被害を見て、じょじょに自然界のあるべき姿を勉強しなくては。 高知県で飲まれているお茶は種々様々である。茶といってもマメ科植物の茶あり、所謂茶であるチャノキの茶もある。もっとも一般的なのは土佐番茶といわれるものらしい。チャノキの茶を焙じたものと、きし豆(カワラケツメイ)の葉を焙じたものを混ぜたもの。安芸市や黒潮町の直売所で買ったものは、きし豆(カワラケツメイ)の比率が多く、甘味がある。高知県高知市帯屋町『森木翠香園』のものはチャノキの葉が多めで、きし豆が少ない。

高知県で飲まれているお茶は種々様々である。茶といってもマメ科植物の茶あり、所謂茶であるチャノキの茶もある。もっとも一般的なのは土佐番茶といわれるものらしい。チャノキの茶を焙じたものと、きし豆(カワラケツメイ)の葉を焙じたものを混ぜたもの。安芸市や黒潮町の直売所で買ったものは、きし豆(カワラケツメイ)の比率が多く、甘味がある。高知県高知市帯屋町『森木翠香園』のものはチャノキの葉が多めで、きし豆が少ない。 午後2時過ぎに新潟市に戻る。昨夜から睡眠時間2時間弱なので、この時間帯に疲れの大波が来る、ここで眠ってしまうと体が余計にだるくなるの予定通りに銭湯に行く。新潟市東区秋葉通にある小松湯は驚くなかれ、午前8時半からやっている。最近、ボク好みの普通の銭湯が全国的に消えてしまいつつある中、新潟市内には10店舗近くある。新潟市は銭湯のある町と言ってもいいだろう。小松湯は昔ながらの設備の、昔ながらの銭湯である。シャワーが出なくて困っていたら、「開けたり閉じたりすると出るから(身振りで)」と教えてくれる。常連さんが優しいのがいい。じっくりゆっくりと湯船に浸かり、ジェットを背中に受けて上がったら、体がクラゲ状態になっていた。ぼうずコンニャクなのでコンニャク状態かも。

午後2時過ぎに新潟市に戻る。昨夜から睡眠時間2時間弱なので、この時間帯に疲れの大波が来る、ここで眠ってしまうと体が余計にだるくなるの予定通りに銭湯に行く。新潟市東区秋葉通にある小松湯は驚くなかれ、午前8時半からやっている。最近、ボク好みの普通の銭湯が全国的に消えてしまいつつある中、新潟市内には10店舗近くある。新潟市は銭湯のある町と言ってもいいだろう。小松湯は昔ながらの設備の、昔ながらの銭湯である。シャワーが出なくて困っていたら、「開けたり閉じたりすると出るから(身振りで)」と教えてくれる。常連さんが優しいのがいい。じっくりゆっくりと湯船に浸かり、ジェットを背中に受けて上がったら、体がクラゲ状態になっていた。ぼうずコンニャクなのでコンニャク状態かも。 毎年、日本海のズワイガニの11月の解禁後に、高級な日本海の雄ガニは1尾だけ11月中に買うことにしている。今年は解禁が1ヶ月早い山形県産を買ってみた。日本海産雄のズワイガニは年1回だけの贅沢である。12月になるととても手が出なくなる、その前。2024年は鳥取県産、2023年は兵庫県産、そして今年が山形県となる。余談だが、山形県では「芳ガニ」と呼ばせたいらしい。「芳」は当て字で、山形県から能登半島にかけて「葦ガニ(よしがに)」と呼ばれていた。足が長く細いので「葦(ヨシ)」なのだろう。「よしがに」という消え去りそうな呼び名が復活するのはいいことかも。さて、鼠ヶ関から来たズワイガニはとても身が詰まっていた。甘味が強くカニらしい風味も豊かだ。日本海どころか、太平洋側、北海道のズワイガニと比較する能力すら持ち合わせていないが、今季初ズワイガニはボクをとても幸せな気分にしてくれた。ズワイガニの身の魅力は筋肉が束状になっていて、ヒモ状にほぐれることだ。脚1本だけ味見するつもりが、昼下がりなのに2本、3本とやめられなくなる。あっと言う間に鉗脚(ハサミ脚)も含めて食べきる。

毎年、日本海のズワイガニの11月の解禁後に、高級な日本海の雄ガニは1尾だけ11月中に買うことにしている。今年は解禁が1ヶ月早い山形県産を買ってみた。日本海産雄のズワイガニは年1回だけの贅沢である。12月になるととても手が出なくなる、その前。2024年は鳥取県産、2023年は兵庫県産、そして今年が山形県となる。余談だが、山形県では「芳ガニ」と呼ばせたいらしい。「芳」は当て字で、山形県から能登半島にかけて「葦ガニ(よしがに)」と呼ばれていた。足が長く細いので「葦(ヨシ)」なのだろう。「よしがに」という消え去りそうな呼び名が復活するのはいいことかも。さて、鼠ヶ関から来たズワイガニはとても身が詰まっていた。甘味が強くカニらしい風味も豊かだ。日本海どころか、太平洋側、北海道のズワイガニと比較する能力すら持ち合わせていないが、今季初ズワイガニはボクをとても幸せな気分にしてくれた。ズワイガニの身の魅力は筋肉が束状になっていて、ヒモ状にほぐれることだ。脚1本だけ味見するつもりが、昼下がりなのに2本、3本とやめられなくなる。あっと言う間に鉗脚(ハサミ脚)も含めて食べきる。 ここ2回の新潟行では、2回とも、帰宅した日の夜中は「サケのあらのみそ汁」を作っている。簡単に作れるし、腹にたまるからだ。ついでにいうと酒の肴にもなる。濃い目に作るのが疲れているのに眠れないときの味つけの秘訣だ。暑い日でも寒い日でも、熱々を食べることにしている。サケの魅力は骨などからいいだしが出ること。煮ても硬くならず、身離れがよくふんわりとして甘味があることだ。そしてサケ科特有の風味が感じられることもいい。これ以上望めないくらいに味わい深く、酒と一緒に流し込むと味の相乗効果を生む。酒は新潟県新潟市内野町「鶴の友 特撰」を正一合。

ここ2回の新潟行では、2回とも、帰宅した日の夜中は「サケのあらのみそ汁」を作っている。簡単に作れるし、腹にたまるからだ。ついでにいうと酒の肴にもなる。濃い目に作るのが疲れているのに眠れないときの味つけの秘訣だ。暑い日でも寒い日でも、熱々を食べることにしている。サケの魅力は骨などからいいだしが出ること。煮ても硬くならず、身離れがよくふんわりとして甘味があることだ。そしてサケ科特有の風味が感じられることもいい。これ以上望めないくらいに味わい深く、酒と一緒に流し込むと味の相乗効果を生む。酒は新潟県新潟市内野町「鶴の友 特撰」を正一合。 新潟県胎内市中条町の昼ご飯は、朝市のバアチャンおすすめの『福よせ食堂』で。いちばんのおすすめは朝市の通りの『志まつ』というジンギスカンの店だったが、「行列ができる」、「肉肉しすぎる」ので御免被る。昨日の夕方からタイの刺身とサツマイモの天ぷら1切れしか食べていないので、危険を感じるくらいにお腹が空いている。昔ながらのサンプルのある店先に立ち、オムライスだと決めて入る。店の中が比較的明るいのがいい。店員さんも親切そうだし、じっくり考えてお願いしようと思ったら、だんだんオムライスの陰が薄くなる。食堂のチャーハンもいい、気がする。考えてみると食堂で焼きそばもある。焼きそばにしようと思ったら、中華丼なんて何十年も食べていないことに気づく。考えた挙げ句にとどのつまりの、カツ丼セットにする。ラーメンとのセットは珍しい気がする。やや甘めのカツ丼がはらわたにしみ通る、秋の昼なのであった。喉を通ると同時に胃で消化されていくのを感じる。醤油ラーメンは食堂にしては鶏ガラの香り少なく、なんのスープなんだろう? とか考えたり、あれ、新潟県の「なると」はこんな「なると」だっけな、富山のような個性的な「なると」ではないなどと考えたり。考えに考えている内にたくわん一切れだけが寂しく残る。食堂の隅、たくわん一切れ食べる、おのこありける。

新潟県胎内市中条町の昼ご飯は、朝市のバアチャンおすすめの『福よせ食堂』で。いちばんのおすすめは朝市の通りの『志まつ』というジンギスカンの店だったが、「行列ができる」、「肉肉しすぎる」ので御免被る。昨日の夕方からタイの刺身とサツマイモの天ぷら1切れしか食べていないので、危険を感じるくらいにお腹が空いている。昔ながらのサンプルのある店先に立ち、オムライスだと決めて入る。店の中が比較的明るいのがいい。店員さんも親切そうだし、じっくり考えてお願いしようと思ったら、だんだんオムライスの陰が薄くなる。食堂のチャーハンもいい、気がする。考えてみると食堂で焼きそばもある。焼きそばにしようと思ったら、中華丼なんて何十年も食べていないことに気づく。考えた挙げ句にとどのつまりの、カツ丼セットにする。ラーメンとのセットは珍しい気がする。やや甘めのカツ丼がはらわたにしみ通る、秋の昼なのであった。喉を通ると同時に胃で消化されていくのを感じる。醤油ラーメンは食堂にしては鶏ガラの香り少なく、なんのスープなんだろう? とか考えたり、あれ、新潟県の「なると」はこんな「なると」だっけな、富山のような個性的な「なると」ではないなどと考えたり。考えに考えている内にたくわん一切れだけが寂しく残る。食堂の隅、たくわん一切れ食べる、おのこありける。 道具話はだいたいにおいて独りよがり的なものとなってしまう。意見が違っても悪しからず。我ながら呆れるくらい、二枚貝の料理・刺身が大大、大好きだ。バカガイ(青柳)、トリガイ、アカガイ、ウバガイ(ほっきがい)などなどいいものがあると必ず手が伸びる。ちなみにホタテガイの話は別項を立てる。当然、貝剥きほど使用頻度の高い道具はない、といった感じだ。寒くなると殻つきマガキが中心になるが、食べる頻度が高いので、貝剥きは出しっぱなし状態になる。我が家にある貝剥きの数はわからない。20本以上ある可能性が高いが、バラバラに散らばっているのでどこにあるのかわからない。意外にもらいものが多いし、仕方なく通販でカキの類を買うと、メチャクチャ使いにくい貝剥きが大きなお世話なのについてきたりする。

道具話はだいたいにおいて独りよがり的なものとなってしまう。意見が違っても悪しからず。我ながら呆れるくらい、二枚貝の料理・刺身が大大、大好きだ。バカガイ(青柳)、トリガイ、アカガイ、ウバガイ(ほっきがい)などなどいいものがあると必ず手が伸びる。ちなみにホタテガイの話は別項を立てる。当然、貝剥きほど使用頻度の高い道具はない、といった感じだ。寒くなると殻つきマガキが中心になるが、食べる頻度が高いので、貝剥きは出しっぱなし状態になる。我が家にある貝剥きの数はわからない。20本以上ある可能性が高いが、バラバラに散らばっているのでどこにあるのかわからない。意外にもらいものが多いし、仕方なく通販でカキの類を買うと、メチャクチャ使いにくい貝剥きが大きなお世話なのについてきたりする。 金曜日は福島県から持ち帰った水産生物と産物の整理で費えた。土曜日は旅の疲れに、産物整理・生物の同定(種を割り出す作業)の疲れの二重奏でなにがなんだかわからない日だった。日曜日、窓を開けるとやけに風が冷たく、まさに鍋日和だ。水産物が底をついたときで、たまには魚を食べない日があってもいいだろうと思ったものの、なんだか寂しくなって近所のスーパーまで鍋材料を買いに行く。驚くほど魚がなかった。養殖魚ばかりなのは海が荒れているせいだろう。目的の北海道産マダラの切り身はあったにはあったが1パックだけ。塩ダラ(「ぶわたら」ともいい塩蔵したマダラ)がなく、残っていたのは生(塩をしていない)タラである。さて、福島県相馬市で今季初めて白菜を買った。新潟県胎内市中条で文化鍋(ふた付き両手のアルミ鍋)を買った。これで鍋を作る。マダラは食べやすい大きさに切る。振り塩をして少し寝かせて湯に通して氷水に落とし、表面のぬめりを流し水分を切る。白菜など野菜は食べやすい大きさに切る。高知県の酢みかんは黄色くなってしまっているので香りは少ないものの、果汁はたっぷり絞れるので、たっぷり切る。鍋にソウダ節でとっただし半分、水半分を合わせて塩と酒で味つけする。後は煮ながら食べるだけだ。マダラの切り身は手に入れやすく、しかもハズレがない。関東では至って日常的なタラだが、鍋ものにすると最強だと思う。煮えたタラは矢鱈においしい。身は層をなしており非常に柔らかく脆弱で甘味と魚ならではのうま味がある。白菜は日数の少ない品種(白菜は品種名+結球までの日数で、今あるものは夏撒き)だと思うが、久しぶりに食べるとうまいな。魚、野菜、豆腐など多様で量食べられるのも鍋のよさだ。酒は福島県二本松市の「千功成 本醸造」(檜物屋酒造店)。名前はボク好みではないが、味はボク好み。

金曜日は福島県から持ち帰った水産生物と産物の整理で費えた。土曜日は旅の疲れに、産物整理・生物の同定(種を割り出す作業)の疲れの二重奏でなにがなんだかわからない日だった。日曜日、窓を開けるとやけに風が冷たく、まさに鍋日和だ。水産物が底をついたときで、たまには魚を食べない日があってもいいだろうと思ったものの、なんだか寂しくなって近所のスーパーまで鍋材料を買いに行く。驚くほど魚がなかった。養殖魚ばかりなのは海が荒れているせいだろう。目的の北海道産マダラの切り身はあったにはあったが1パックだけ。塩ダラ(「ぶわたら」ともいい塩蔵したマダラ)がなく、残っていたのは生(塩をしていない)タラである。さて、福島県相馬市で今季初めて白菜を買った。新潟県胎内市中条で文化鍋(ふた付き両手のアルミ鍋)を買った。これで鍋を作る。マダラは食べやすい大きさに切る。振り塩をして少し寝かせて湯に通して氷水に落とし、表面のぬめりを流し水分を切る。白菜など野菜は食べやすい大きさに切る。高知県の酢みかんは黄色くなってしまっているので香りは少ないものの、果汁はたっぷり絞れるので、たっぷり切る。鍋にソウダ節でとっただし半分、水半分を合わせて塩と酒で味つけする。後は煮ながら食べるだけだ。マダラの切り身は手に入れやすく、しかもハズレがない。関東では至って日常的なタラだが、鍋ものにすると最強だと思う。煮えたタラは矢鱈においしい。身は層をなしており非常に柔らかく脆弱で甘味と魚ならではのうま味がある。白菜は日数の少ない品種(白菜は品種名+結球までの日数で、今あるものは夏撒き)だと思うが、久しぶりに食べるとうまいな。魚、野菜、豆腐など多様で量食べられるのも鍋のよさだ。酒は福島県二本松市の「千功成 本醸造」(檜物屋酒造店)。名前はボク好みではないが、味はボク好み。 高知県土佐市、白木果樹園からいろんな種類の柑橘類を送ってもらった。現在整理中だけど、非常に難航している。とりあえず、1種ずつ紹介していきたい。今回はピンクレモネードだ。アメリカで作られているユーレカレモンという、たぶんレモンの1種らしいものから、アメリカで生まれた変種らしい。酢みかんでレモネードとあると、少し甘味があるという意味だと勝手に解釈しているが、このピンクレモネードも少し甘い。スダチのような渋酸っぱいというのではなく、甘味があって、渋味は少ない。香りはそれほど強くない。レモン同様に焼きものにソテーしたものに、刺身などにも使えるが、いちばんいいな、と思ったのはカルパッチョだ。穏やかな甘さが、オリーブオイル、にんにく、塩と融合して味の一部と化して邪魔しない。魚の薄い切り身のうま味の中に酸っぱい甘さが感じられる。皮ごと飾ると皮の縞々模様とピンク色の果肉が映える。もっと意外だったのは、ハナザメのステーキに使ったときの酸っぱい中のまろみである。醤油やバターとの相性がいいようだ。

高知県土佐市、白木果樹園からいろんな種類の柑橘類を送ってもらった。現在整理中だけど、非常に難航している。とりあえず、1種ずつ紹介していきたい。今回はピンクレモネードだ。アメリカで作られているユーレカレモンという、たぶんレモンの1種らしいものから、アメリカで生まれた変種らしい。酢みかんでレモネードとあると、少し甘味があるという意味だと勝手に解釈しているが、このピンクレモネードも少し甘い。スダチのような渋酸っぱいというのではなく、甘味があって、渋味は少ない。香りはそれほど強くない。レモン同様に焼きものにソテーしたものに、刺身などにも使えるが、いちばんいいな、と思ったのはカルパッチョだ。穏やかな甘さが、オリーブオイル、にんにく、塩と融合して味の一部と化して邪魔しない。魚の薄い切り身のうま味の中に酸っぱい甘さが感じられる。皮ごと飾ると皮の縞々模様とピンク色の果肉が映える。もっと意外だったのは、ハナザメのステーキに使ったときの酸っぱい中のまろみである。醤油やバターとの相性がいいようだ。 宿毛市、すくも湾漁協中央市場の入り口で、とても魅力的な赤い提灯を発見した。大判焼きである。ボクは甘いもの好きであるが、大判焼き、今川焼き、鯛焼きは自分を失うくらい好きだ。きっとサッポロビールの柴田さんは驚いたと思うけど、何が何でも大判焼きだ、と脳みそに一億個くらい大判焼きの文字が蠢いて、他のものが入り込む余地がなくなってしまった。買ってうれしいのは大判焼きの温かさだ。達磨の絵が焼き付けてあり、「すくも」とある。

宿毛市、すくも湾漁協中央市場の入り口で、とても魅力的な赤い提灯を発見した。大判焼きである。ボクは甘いもの好きであるが、大判焼き、今川焼き、鯛焼きは自分を失うくらい好きだ。きっとサッポロビールの柴田さんは驚いたと思うけど、何が何でも大判焼きだ、と脳みそに一億個くらい大判焼きの文字が蠢いて、他のものが入り込む余地がなくなってしまった。買ってうれしいのは大判焼きの温かさだ。達磨の絵が焼き付けてあり、「すくも」とある。 胎内市中条の朝市は、3のつく日と、8のつく日の開かれるので三八市である。大方見終わろうとしているとき、「9時になったら魚屋が来るから待ってな(意訳)」と言われた。少し町を見て帰ってきたら、有名だという焼き肉店の前にライトバンがとまっていた。

胎内市中条の朝市は、3のつく日と、8のつく日の開かれるので三八市である。大方見終わろうとしているとき、「9時になったら魚屋が来るから待ってな(意訳)」と言われた。少し町を見て帰ってきたら、有名だという焼き肉店の前にライトバンがとまっていた。 10月17日、神奈川県小田原魚市場、二宮定置はたいへんなことになっていた。大量の小型のゴマサバ、イサキでダンベ3個、4個が並ぶ。そんな慌ただしい中、お邪魔して申し訳ない。中に小型のタカベがあった。体長13cm・38g前後である。高級魚のタカベだが、このサイズではどうしようもない。小田原で「くちもの」と呼ばれる雑多な箱にしても売りにくく、ダンベに入れると魚粉業者に嫌われそうである。持ち帰って水洗いしてペーパータオルにくるんで保存。昼下がりに「あぶり(焼霜造り)」にする、といても三枚に下ろし、腹骨・血合い骨を取り、皮をあぶって氷水に落とす。水分をきり、冷蔵庫で少し寝かせて皮目を落ち着かせて切っただけ。これが端的においしい。文句なしといってもいいだろう。タカベは皮を生かさないとダメだ。若い個体の血合いは鮮度がよくてもくすみ、食感のよさは数時間しかもたない。舌にずんと響くような強いうま味とあぶった香りで、「これを捨てたらあかん」とぞ思う。

10月17日、神奈川県小田原魚市場、二宮定置はたいへんなことになっていた。大量の小型のゴマサバ、イサキでダンベ3個、4個が並ぶ。そんな慌ただしい中、お邪魔して申し訳ない。中に小型のタカベがあった。体長13cm・38g前後である。高級魚のタカベだが、このサイズではどうしようもない。小田原で「くちもの」と呼ばれる雑多な箱にしても売りにくく、ダンベに入れると魚粉業者に嫌われそうである。持ち帰って水洗いしてペーパータオルにくるんで保存。昼下がりに「あぶり(焼霜造り)」にする、といても三枚に下ろし、腹骨・血合い骨を取り、皮をあぶって氷水に落とす。水分をきり、冷蔵庫で少し寝かせて皮目を落ち着かせて切っただけ。これが端的においしい。文句なしといってもいいだろう。タカベは皮を生かさないとダメだ。若い個体の血合いは鮮度がよくてもくすみ、食感のよさは数時間しかもたない。舌にずんと響くような強いうま味とあぶった香りで、「これを捨てたらあかん」とぞ思う。 8時前に胎内市中条の朝市、熊野若宮神社前に着いた。3のつく日と、8のつく日の開かれるので三八市である。新潟県は朝市県といってもいいほど朝市だらけである。これは里(商工業地)と農家・漁業者がはっきり分かれていたためだ。少しだけ専門的になるが、庶民交易史の世界では、この異業種間の交流こそが中世以来の「交易」の姿なのである。1980年代、新潟県の朝市は歩くのがたいへんといった混み具合だった。人気のある農家の露店などには人だかりが出来ていた。鍛冶・刃物、和菓子やこんにゃく、寒天(ところてん)つきなど様々な業種がひしめき合っていた。占いなのかなんなのか、怪しいくじに並ぶ人もいた。新潟県にしかない、というものがいっぱいだったが、今や見る影もない。

8時前に胎内市中条の朝市、熊野若宮神社前に着いた。3のつく日と、8のつく日の開かれるので三八市である。新潟県は朝市県といってもいいほど朝市だらけである。これは里(商工業地)と農家・漁業者がはっきり分かれていたためだ。少しだけ専門的になるが、庶民交易史の世界では、この異業種間の交流こそが中世以来の「交易」の姿なのである。1980年代、新潟県の朝市は歩くのがたいへんといった混み具合だった。人気のある農家の露店などには人だかりが出来ていた。鍛冶・刃物、和菓子やこんにゃく、寒天(ところてん)つきなど様々な業種がひしめき合っていた。占いなのかなんなのか、怪しいくじに並ぶ人もいた。新潟県にしかない、というものがいっぱいだったが、今や見る影もない。 10月17日、神奈川県小田原魚市場、二宮定置はたいへんなことになっていた。大量の小型のゴマサバ、イサキでダンベ3個、4個が並ぶ。そんな慌ただしい中、お邪魔して申し訳ない。二宮定置にアイゴの成魚はたくさん揚がるが、今回のように体長13cm・50g前後が入ることはあまりない。瀬戸内海ではこの秋の小型を珍重する。トン単位の魚にもまれて決していい状態ではなかったが、十数尾もらってきた。潰れてしまったものを除き、水揚げから5時間後に頭を落として内臓を取り去る。ペーパータオルに巻いて、昼過ぎに刺身にする。小型のアイゴは基本的に生かして置いて、締めて料理する。だから瀬戸内海の一部ではそれなりに値がつくのだ。野締め(漁の間に死んでしまったもの)で、ほかの魚にもまれているので、食感は望まなかったが、意外にもほどよい歯触りがある。アイゴの身(筋肉)の特徴はうま味の豊かさだが、こちらも想像以上である。相模湾の小アイゴの味は瀬戸内海とかわらず、非常にうまい。昼なので土佐番茶で口中を洗うが、至極満足。

10月17日、神奈川県小田原魚市場、二宮定置はたいへんなことになっていた。大量の小型のゴマサバ、イサキでダンベ3個、4個が並ぶ。そんな慌ただしい中、お邪魔して申し訳ない。二宮定置にアイゴの成魚はたくさん揚がるが、今回のように体長13cm・50g前後が入ることはあまりない。瀬戸内海ではこの秋の小型を珍重する。トン単位の魚にもまれて決していい状態ではなかったが、十数尾もらってきた。潰れてしまったものを除き、水揚げから5時間後に頭を落として内臓を取り去る。ペーパータオルに巻いて、昼過ぎに刺身にする。小型のアイゴは基本的に生かして置いて、締めて料理する。だから瀬戸内海の一部ではそれなりに値がつくのだ。野締め(漁の間に死んでしまったもの)で、ほかの魚にもまれているので、食感は望まなかったが、意外にもほどよい歯触りがある。アイゴの身(筋肉)の特徴はうま味の豊かさだが、こちらも想像以上である。相模湾の小アイゴの味は瀬戸内海とかわらず、非常にうまい。昼なので土佐番茶で口中を洗うが、至極満足。 2025年10月17日の港のおっかさんのところでの朝ご飯は、アジフライだった。アジ(マアジ)は小田原名物のひとつなので当たり前だけど、考えてみると市場人の飯には久しぶりの登場だ。ただし小田原水揚げのマアジだけがうまいわけじゃない。神奈川県相模湾のマアジはすべてうまいし、東京湾もうまい。内湾で揚がるのはみなうまい。と、いうことでおいしいアジフライにおいしいご飯をパクパクと胃の腑におさめる。この日、このまま行き倒れになってしまいそうだったけど、うまい飯で復活。

2025年10月17日の港のおっかさんのところでの朝ご飯は、アジフライだった。アジ(マアジ)は小田原名物のひとつなので当たり前だけど、考えてみると市場人の飯には久しぶりの登場だ。ただし小田原水揚げのマアジだけがうまいわけじゃない。神奈川県相模湾のマアジはすべてうまいし、東京湾もうまい。内湾で揚がるのはみなうまい。と、いうことでおいしいアジフライにおいしいご飯をパクパクと胃の腑におさめる。この日、このまま行き倒れになってしまいそうだったけど、うまい飯で復活。 秋深しなので、小田原魚市場にはうまそうな魚が揃っている。マアジが少ないので買受人は右往左往しているが、うまい魚が欲しいボクにはどこ吹く風なのである。どうしても欲しかったのは活けのヘダイである。生け簀の中のヘダイを数えている買受人が一人二人三人と、やけに目につく。さんの水産さんにお願いしたが、かなり厳しい戦いになりそうだ。ということでなんとか手に入れたのは、体長24.5cm・414g と小振りである。ていねいに締めてもらって、手渡ししてもらってビックリ。何がビックリしたかというと、下ろしたらその脂の乗りにビックリしたのだけど、その脂が体の表面にも感じられたからだ。脂と言っても深海性の魚の脂ではなくタイ科の魚の上品な脂である。毎年思うことだけど、この時季のヘダイの刺身にはおいしすぎて腰が抜けそうになる。1切れ、1切れの味が大きい。ぱきっとわかりやすいおいしさである。

秋深しなので、小田原魚市場にはうまそうな魚が揃っている。マアジが少ないので買受人は右往左往しているが、うまい魚が欲しいボクにはどこ吹く風なのである。どうしても欲しかったのは活けのヘダイである。生け簀の中のヘダイを数えている買受人が一人二人三人と、やけに目につく。さんの水産さんにお願いしたが、かなり厳しい戦いになりそうだ。ということでなんとか手に入れたのは、体長24.5cm・414g と小振りである。ていねいに締めてもらって、手渡ししてもらってビックリ。何がビックリしたかというと、下ろしたらその脂の乗りにビックリしたのだけど、その脂が体の表面にも感じられたからだ。脂と言っても深海性の魚の脂ではなくタイ科の魚の上品な脂である。毎年思うことだけど、この時季のヘダイの刺身にはおいしすぎて腰が抜けそうになる。1切れ、1切れの味が大きい。ぱきっとわかりやすいおいしさである。 八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産に北海道根室・厚岸産マイワシが連続してきている。近所のスーパーにもあるので、一消費者になるとこれまた北海道産のサンマか、北海道産のマイワシか、で迷うかも。非常にいい感じの岩手県産ゴマサバが格安なので、そっちもいいとかとか。さて、北海道根室産は売れに売れ、残ったのはたったの5尾だけ。市場の残りものにいいものはなし、なので迷ったけどすべて買う。残り全買いは気持ちのいいものだ。刺身になりそうなものは1尾しかないので、とりあえず1尾だけ刺身で味見。根室で10月半ばといえば本来は冬だろうに、それほど低水温に強くないマイワシが揚がり、しかもべっとりと脂がのっているのって、不思議である。温暖化はわかっているのに、信じられぬ思いがする。それにしても10月の根室産マイワシは非常にうまい。

八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産に北海道根室・厚岸産マイワシが連続してきている。近所のスーパーにもあるので、一消費者になるとこれまた北海道産のサンマか、北海道産のマイワシか、で迷うかも。非常にいい感じの岩手県産ゴマサバが格安なので、そっちもいいとかとか。さて、北海道根室産は売れに売れ、残ったのはたったの5尾だけ。市場の残りものにいいものはなし、なので迷ったけどすべて買う。残り全買いは気持ちのいいものだ。刺身になりそうなものは1尾しかないので、とりあえず1尾だけ刺身で味見。根室で10月半ばといえば本来は冬だろうに、それほど低水温に強くないマイワシが揚がり、しかもべっとりと脂がのっているのって、不思議である。温暖化はわかっているのに、信じられぬ思いがする。それにしても10月の根室産マイワシは非常にうまい。 ナイフに縁はないけど、ナイフについて。2025年2月。真冬の南会津では市街地にしか行かなかったのに、いろんなことが起きた。数時間の内に膝上までの降雪があったためで、四国生まれのボクには畑の中の一軒家に行くのさえ、試練だった。そんな雪の中でちょっとしたことがあって、ほんの数十分共同作業をした名前も知らない人に、ポケットにあったナイフを差し上げた。ボクは都内に帰るけど、そのまま南会津に数日いるというからだ。このときナイフを持つ意味を知った気がする。フィールドワークに出るときには必ずナイフ2本は持っていく。主に漁港や競り場、防波堤釣り、淡水の釣りで使うが、刃物好きではないので、例えば勝手知ったる小田原には持っていかない。会津で差し上げたものは岐阜県の山間部のホームセンターで買った黄色に近いオレンジのもの。値段は1000円以下だったはず。今回買ったものは青緑色で、少し高いけど体調不良で買い物に行けないので仕方がなくアマゾンで買った。ナイフにはまったくこだわりがないけど、絶対黒や渋い色は買わない。頻繁に使う人は目立たなくてもいいし、本格的なものの方がいいけど、ボクのように非常にアマチュアで、山に入ることもなく、ときどきしか使わない人間にはなくしやすいのもあって目立つものの方がいい。以上は今のボクのナイフノート。ときどき改訂していく。

ナイフに縁はないけど、ナイフについて。2025年2月。真冬の南会津では市街地にしか行かなかったのに、いろんなことが起きた。数時間の内に膝上までの降雪があったためで、四国生まれのボクには畑の中の一軒家に行くのさえ、試練だった。そんな雪の中でちょっとしたことがあって、ほんの数十分共同作業をした名前も知らない人に、ポケットにあったナイフを差し上げた。ボクは都内に帰るけど、そのまま南会津に数日いるというからだ。このときナイフを持つ意味を知った気がする。フィールドワークに出るときには必ずナイフ2本は持っていく。主に漁港や競り場、防波堤釣り、淡水の釣りで使うが、刃物好きではないので、例えば勝手知ったる小田原には持っていかない。会津で差し上げたものは岐阜県の山間部のホームセンターで買った黄色に近いオレンジのもの。値段は1000円以下だったはず。今回買ったものは青緑色で、少し高いけど体調不良で買い物に行けないので仕方がなくアマゾンで買った。ナイフにはまったくこだわりがないけど、絶対黒や渋い色は買わない。頻繁に使う人は目立たなくてもいいし、本格的なものの方がいいけど、ボクのように非常にアマチュアで、山に入ることもなく、ときどきしか使わない人間にはなくしやすいのもあって目立つものの方がいい。以上は今のボクのナイフノート。ときどき改訂していく。 今年とれないはずのサンマが豊漁なのは、なぜ? なんて専門家は考えている気がする。たぶん漁業の予測はつかないのに予測している、想定できないのに想定外という専門家が大好きな言語が飛び交いそうで恐い。きっと、予測外だったときはなぜ、予測が外れたのか? に予算を使う気がするが、これこそが税金の無駄遣いだろう。漁業の予測とか資源学は一般人にはまったく意味がわからない。科学と言えるものなんだろうか?しかも10月下旬になってもサンマは、ほぼ北海道産なのだ。たぶん鮮サンマ(そのまま流通)だけではなく、冷凍用サンマも加工し始めているのだろうけど、今年の鮮サンマっていつまで続くんだろう?ちなみにボクは時季にしか魚は食べない主義なので、冷凍サンマは気になることがあったときにしか買わない。冷凍保存するくらいなら、できるだけたくさんの個体を南下させてやってくれないかな。なんて水産業のことは、まったく考えないで思ったりもする。

今年とれないはずのサンマが豊漁なのは、なぜ? なんて専門家は考えている気がする。たぶん漁業の予測はつかないのに予測している、想定できないのに想定外という専門家が大好きな言語が飛び交いそうで恐い。きっと、予測外だったときはなぜ、予測が外れたのか? に予算を使う気がするが、これこそが税金の無駄遣いだろう。漁業の予測とか資源学は一般人にはまったく意味がわからない。科学と言えるものなんだろうか?しかも10月下旬になってもサンマは、ほぼ北海道産なのだ。たぶん鮮サンマ(そのまま流通)だけではなく、冷凍用サンマも加工し始めているのだろうけど、今年の鮮サンマっていつまで続くんだろう?ちなみにボクは時季にしか魚は食べない主義なので、冷凍サンマは気になることがあったときにしか買わない。冷凍保存するくらいなら、できるだけたくさんの個体を南下させてやってくれないかな。なんて水産業のことは、まったく考えないで思ったりもする。 10月3日の新潟旅はいつものように新潟漁業協同組合の競り場から始まる。水揚げされている水産生物をすべてチェックして、今度は海から遠い田園地帯にある中央市場に行く。ここは水産大卸が新潟冷蔵、山津水産の2社あり、日本海側屈指の大型の市場である。新潟市の人口は76万人あまり、考えてみると我が故郷徳島県の人口よりも多い。しかも県内だけではなく阿賀野川をさかのぼり、福島県にも荷を送り出している。

10月3日の新潟旅はいつものように新潟漁業協同組合の競り場から始まる。水揚げされている水産生物をすべてチェックして、今度は海から遠い田園地帯にある中央市場に行く。ここは水産大卸が新潟冷蔵、山津水産の2社あり、日本海側屈指の大型の市場である。新潟市の人口は76万人あまり、考えてみると我が故郷徳島県の人口よりも多い。しかも県内だけではなく阿賀野川をさかのぼり、福島県にも荷を送り出している。 軽く眠っただけで、元気なくたどり着いても小田原魚市場をひとまわするとシャキッとはしないけど、ある程度はしゃんとする。ただし残念なことに、むりやり来たので目が見えていない。オヤビッチャの隣にコトヒキがいる、と思ったら二宮定置の山崎さんが、「ヒメコトヒキですね」、といってくれた。めったにとれないし、売れない魚なので意外に手に入れるのが難しい。いいわけがましいが、元気なら真っ先に見つけたはずなのに、疲れすぎているので反応できなかった。ヒメコトヒキにしては非常に大きい、と言っても体長14cm・83g しかないが、相模湾では最大級だろう。触ったら硬いというか身がぎゅうぎゅうに詰まっているようだ。表面の手触りに脂感がある。下ろしてみたら、もっとすごかった。本種の身色がこんなに美しいとは思わなかった。血合いの赤味こそ弱いが脂が層をなしている。くせのない上質の白身で下にねっとりとからみつく。そこに脂の口溶け感がある。刺身としては今年いちばんかも知れぬ。

軽く眠っただけで、元気なくたどり着いても小田原魚市場をひとまわするとシャキッとはしないけど、ある程度はしゃんとする。ただし残念なことに、むりやり来たので目が見えていない。オヤビッチャの隣にコトヒキがいる、と思ったら二宮定置の山崎さんが、「ヒメコトヒキですね」、といってくれた。めったにとれないし、売れない魚なので意外に手に入れるのが難しい。いいわけがましいが、元気なら真っ先に見つけたはずなのに、疲れすぎているので反応できなかった。ヒメコトヒキにしては非常に大きい、と言っても体長14cm・83g しかないが、相模湾では最大級だろう。触ったら硬いというか身がぎゅうぎゅうに詰まっているようだ。表面の手触りに脂感がある。下ろしてみたら、もっとすごかった。本種の身色がこんなに美しいとは思わなかった。血合いの赤味こそ弱いが脂が層をなしている。くせのない上質の白身で下にねっとりとからみつく。そこに脂の口溶け感がある。刺身としては今年いちばんかも知れぬ。 専門分野のない人はあやしいというか信用できない。水産学の方に話を聞いたら、それは高度成長期に出た、水産学の書籍の内容そのものだった。水産学は日々、変化しているのに、それはないだろう、と思ったら、水産学は片手間らしい。魚類に関しては魚類学者に聞く、貝に関しては軟体類学者に聞くが、曖昧な人に聞いても仕方がない。だいたい、なんでもかんでもやれる、とかやっています、という人には会いたくない。宇宙船ビーグル号のようなこともあるので総合科学という分野もあると思うけど、それも総合科学という分野なのだと思う。ボクにも専門分野があって、人と水産生物の関わりを調べている。文系の民俗学的なものと分類学の合体である。民俗学というのは曖昧な分野なので、専門分野といっていいものがあるのかないのか、よくわからないが、分野的には広い荒野にぽつんといるよで、な感じだ。残り時間が少なくなっているので、分野の幅を狭めている。7月に長野市から信濃町まで旅をしたのは、分野の幅を狭めた後なので、目的がはっきりしていた。若いとき北国街道で運送の仕事をしていたという方に会うためだ。北国街道は佐渡の金を運び、直江津からスケトウダラを運んだ道だ。ボクの場合、上信越自動車道ができる以前のことすら知らないので、1945年の敗戦後すぐに現役だった人の話は貴重である。ただ、残念なことに85歳の壁を超えられなかった。収穫と言えばこの国道18号線、豊野町、飯綱町、信濃町にドライブイン的な飲食店や廃墟が多いことが確認できたこと。上信越道が開通して30年近くになるが、これも北国街道の遺構だろう。飯綱町、滝澤農園の滝澤さんに教わった、『さかえや飯店』で、昼ご飯を食べた。普通のラーメンとチャーハンだったが、とても普通に、満足度高い昼ご飯だった。

専門分野のない人はあやしいというか信用できない。水産学の方に話を聞いたら、それは高度成長期に出た、水産学の書籍の内容そのものだった。水産学は日々、変化しているのに、それはないだろう、と思ったら、水産学は片手間らしい。魚類に関しては魚類学者に聞く、貝に関しては軟体類学者に聞くが、曖昧な人に聞いても仕方がない。だいたい、なんでもかんでもやれる、とかやっています、という人には会いたくない。宇宙船ビーグル号のようなこともあるので総合科学という分野もあると思うけど、それも総合科学という分野なのだと思う。ボクにも専門分野があって、人と水産生物の関わりを調べている。文系の民俗学的なものと分類学の合体である。民俗学というのは曖昧な分野なので、専門分野といっていいものがあるのかないのか、よくわからないが、分野的には広い荒野にぽつんといるよで、な感じだ。残り時間が少なくなっているので、分野の幅を狭めている。7月に長野市から信濃町まで旅をしたのは、分野の幅を狭めた後なので、目的がはっきりしていた。若いとき北国街道で運送の仕事をしていたという方に会うためだ。北国街道は佐渡の金を運び、直江津からスケトウダラを運んだ道だ。ボクの場合、上信越自動車道ができる以前のことすら知らないので、1945年の敗戦後すぐに現役だった人の話は貴重である。ただ、残念なことに85歳の壁を超えられなかった。収穫と言えばこの国道18号線、豊野町、飯綱町、信濃町にドライブイン的な飲食店や廃墟が多いことが確認できたこと。上信越道が開通して30年近くになるが、これも北国街道の遺構だろう。飯綱町、滝澤農園の滝澤さんに教わった、『さかえや飯店』で、昼ご飯を食べた。普通のラーメンとチャーハンだったが、とても普通に、満足度高い昼ご飯だった。 ボクは庶民的な下世話な菓子が好きだ。もちろんおしゃれなものもいいし、京都滋賀などにあるツンと取り澄ましたような菓子だって嫌いじゃない。でもそのような見た目のいい菓子というものを見つけても、脳みそからいきなり手が出るほど食いたいか、というとそうでもない。今回、「道の駅 大月 ふれあいパーク」で見つけた有田有為堂製菓「羊羹巻」なんざー、気がつかない内に手に持っていた。心と体が同時に欲しがったためで、本能買いという。日本中に「羊羹巻(ようかんまき)」があり、いろんな形や生地のものがあるが、カステラ生地がいちばんボク好みだ。あまりにも好きなタイプなので、そーっと見るだけにしてもよかったけど、おいしそうな磁石に引っ張られて口に放り込んでいた。荒いカステラ生地のパサっとしたところに甘さ控えめ、柔らかめの桜色の羊羹がくる。また、大月町に行けたら、買ってしまう、だろうな。羊羹は決して本格的なものではなく、子供口のボクの心をトントンとたたくような味だ。有田有為堂製菓 〒788-0302 高知県幡多郡大月町弘見2108−1

ボクは庶民的な下世話な菓子が好きだ。もちろんおしゃれなものもいいし、京都滋賀などにあるツンと取り澄ましたような菓子だって嫌いじゃない。でもそのような見た目のいい菓子というものを見つけても、脳みそからいきなり手が出るほど食いたいか、というとそうでもない。今回、「道の駅 大月 ふれあいパーク」で見つけた有田有為堂製菓「羊羹巻」なんざー、気がつかない内に手に持っていた。心と体が同時に欲しがったためで、本能買いという。日本中に「羊羹巻(ようかんまき)」があり、いろんな形や生地のものがあるが、カステラ生地がいちばんボク好みだ。あまりにも好きなタイプなので、そーっと見るだけにしてもよかったけど、おいしそうな磁石に引っ張られて口に放り込んでいた。荒いカステラ生地のパサっとしたところに甘さ控えめ、柔らかめの桜色の羊羹がくる。また、大月町に行けたら、買ってしまう、だろうな。羊羹は決して本格的なものではなく、子供口のボクの心をトントンとたたくような味だ。有田有為堂製菓 〒788-0302 高知県幡多郡大月町弘見2108−1 10月3日の新潟旅はいつものように新潟漁業協同組合の競り場から始まる。新潟県の水産物は南北に長い河岸線と、佐渡、そして日本海に広がる大和堆がある。1種類の魚の量が多いのが日本海の特徴である。底曳きが始まっているのでアカムツの量が多く、また新潟市名物「ふなべた(タマガンゾウビラメ)」がていねいな荷の作りで並んでいる。オオエッチュウバイにチヂミエゾボラ(エゾボラモドキ)、カガバイ、ツバイなども新潟名物である。まとまった量のズワイガニにも夏の終わりを感じる。

10月3日の新潟旅はいつものように新潟漁業協同組合の競り場から始まる。新潟県の水産物は南北に長い河岸線と、佐渡、そして日本海に広がる大和堆がある。1種類の魚の量が多いのが日本海の特徴である。底曳きが始まっているのでアカムツの量が多く、また新潟市名物「ふなべた(タマガンゾウビラメ)」がていねいな荷の作りで並んでいる。オオエッチュウバイにチヂミエゾボラ(エゾボラモドキ)、カガバイ、ツバイなども新潟名物である。まとまった量のズワイガニにも夏の終わりを感じる。 軽く眠っただけで、元気なくたどり着いても小田原魚市場をひとまわするとシャキットはしないけど、ある程度はしゃんとする。最初にのぞいた二宮定置は、小型の魚が多くて大変だった。ボクなど百パーセントお邪魔な、おデブなので、できるだけ邪魔にならないように魚を見た。ちなみに漁獲された魚貝類は、直接人の口に入る方が漁業的には正しいし、自然にも温暖化にもいい。でもそれが不可能なときもある。今回の小イサキ、小ゴマサバなど決してまずいわけではないものの、これを完全に選別するためには漁師さんに限りない長時間労働を強いることになる。仕方なく、ほとんどがダンベに放り込まれる。まあ純国産飼料となって無駄なく利用してもらいたい。自然相手なので仕方がないよな、といいながら、やや大きめの20m・110g前後のイサキを分けてもらっているボクって何だろうな?帰宅して水洗いする。刺身にしようかな? と思って鍋にする。夕ご飯の友なので魚すき(三重県尾鷲で「じふ」、兵庫県で「じゃう」、島根県で「へか焼き」、「煮食い」など日本各地でいろんな料理名で呼ばれている)を作る。まず割り下を作る。水・酒・砂糖・醤油を割って一煮立ちさせ味加減をする。三枚下ろしにして腹骨・血合い骨を取り、そぎ切りにする。湯通しして冷水に落として水分を切る。今回はつきこんにゃく、金時草、玉ねぎ、エリンギで小鍋仕立て。イサキは塩焼きがいちばんだ、なんてことをいう愚か者がいるが、煮てもおいしいのである。脂がのっているので舌の上で脆弱に崩れ、皮に独特の風味、身に甘味がある。イサキばかり食べてしまいそうになるのを、つきこんにゃくをつまみ、金時草をつまむ。酒無しの夕べにご飯がすすむ。

軽く眠っただけで、元気なくたどり着いても小田原魚市場をひとまわするとシャキットはしないけど、ある程度はしゃんとする。最初にのぞいた二宮定置は、小型の魚が多くて大変だった。ボクなど百パーセントお邪魔な、おデブなので、できるだけ邪魔にならないように魚を見た。ちなみに漁獲された魚貝類は、直接人の口に入る方が漁業的には正しいし、自然にも温暖化にもいい。でもそれが不可能なときもある。今回の小イサキ、小ゴマサバなど決してまずいわけではないものの、これを完全に選別するためには漁師さんに限りない長時間労働を強いることになる。仕方なく、ほとんどがダンベに放り込まれる。まあ純国産飼料となって無駄なく利用してもらいたい。自然相手なので仕方がないよな、といいながら、やや大きめの20m・110g前後のイサキを分けてもらっているボクって何だろうな?帰宅して水洗いする。刺身にしようかな? と思って鍋にする。夕ご飯の友なので魚すき(三重県尾鷲で「じふ」、兵庫県で「じゃう」、島根県で「へか焼き」、「煮食い」など日本各地でいろんな料理名で呼ばれている)を作る。まず割り下を作る。水・酒・砂糖・醤油を割って一煮立ちさせ味加減をする。三枚下ろしにして腹骨・血合い骨を取り、そぎ切りにする。湯通しして冷水に落として水分を切る。今回はつきこんにゃく、金時草、玉ねぎ、エリンギで小鍋仕立て。イサキは塩焼きがいちばんだ、なんてことをいう愚か者がいるが、煮てもおいしいのである。脂がのっているので舌の上で脆弱に崩れ、皮に独特の風味、身に甘味がある。イサキばかり食べてしまいそうになるのを、つきこんにゃくをつまみ、金時草をつまむ。酒無しの夕べにご飯がすすむ。 高知県宿毛市・大月町での水揚げを見て歩くのは、他県と比べると楽である。温かいし、しかも時間が遅い。東北など午前2時、3時から魚貝類が並びはじめるところがざらにある。それでも6時からずーっと脳みそをフル回転させ、あっちこっち歩いて、メモをとると疲れてくる。ちょっとだけでも座りたくなる。競り場が一段落ついたとき、宿毛市街に朝ご飯を食べに行く。与力水産、有田輝一さんおすすめの、『カフェレスト 花時間』という可愛らしい名前の喫茶店である。名前とは裏腹に店内にいるのはご近所の普通のオバサンとオジサンで、ボクなど実に薄汚いデブなので安心する。この朝ご飯を喫茶店で、というのは高知県全域での普通である。愛知県の喫茶店朝ご飯文化は有名だが、ボクの勝手な意見だけれど、高知県の喫茶店朝ご飯文化の方が上だと思っている。高知県の方がストレートに朝ご飯だからだ。ちなみに愛知に行ったら逆に思える可能性だってある、ので、ボクはボク自体を信用していない。

高知県宿毛市・大月町での水揚げを見て歩くのは、他県と比べると楽である。温かいし、しかも時間が遅い。東北など午前2時、3時から魚貝類が並びはじめるところがざらにある。それでも6時からずーっと脳みそをフル回転させ、あっちこっち歩いて、メモをとると疲れてくる。ちょっとだけでも座りたくなる。競り場が一段落ついたとき、宿毛市街に朝ご飯を食べに行く。与力水産、有田輝一さんおすすめの、『カフェレスト 花時間』という可愛らしい名前の喫茶店である。名前とは裏腹に店内にいるのはご近所の普通のオバサンとオジサンで、ボクなど実に薄汚いデブなので安心する。この朝ご飯を喫茶店で、というのは高知県全域での普通である。愛知県の喫茶店朝ご飯文化は有名だが、ボクの勝手な意見だけれど、高知県の喫茶店朝ご飯文化の方が上だと思っている。高知県の方がストレートに朝ご飯だからだ。ちなみに愛知に行ったら逆に思える可能性だってある、ので、ボクはボク自体を信用していない。 古満目から宿毛市、すくも湾中央市場の競り場に移動する。ここは昼近くまで水揚げが続く、フライト時間があるので見ることができたのはほんの一部だ。今回は同定不能という魚はいなかったが、やはり興奮すること多し。

古満目から宿毛市、すくも湾中央市場の競り場に移動する。ここは昼近くまで水揚げが続く、フライト時間があるので見ることができたのはほんの一部だ。今回は同定不能という魚はいなかったが、やはり興奮すること多し。 小田原魚市場をひとまわりして、初めて気がつくこともある。そうだ、秋はオアカムロだ、というのもそのひとつだ。見渡した限りでは、ボクにちょうどいいクチもの(いろんな魚がばらばらに入っているもの)や2、3尾の箱がない。せっかく旬を迎えているのに、全体を見渡しても2箱しかない。最近、オアカムロは引く手あまたの人気、なので決して安くはない。そこに小田原のすし屋、『海攻』さんが来て、オアカムロ談義になる。諦めて、別の魚に決めたとき、『海攻』さんが1尾だけ恵んでくれた。ありがたや、である。渋滞もなく帰り着いたのが、10時過ぎ。魚の処理は仮眠後にして、オアカムロだけ下ろして刺身を数切れだけ。ムロアジ属なので豊かなうま味がある。上品で淡麗というのとは真逆の野性味溢れるうまさだ。口の中で暴れると言ってもいい。しかも脂が皮下に層を作っていて、口溶け感から甘さを感じる。仮眠前に杯1ぱいだけの新潟市西区内野町「鶴の友 別撰」をなめる。最近、これくらいでも鎮静効果がのぞめる。

小田原魚市場をひとまわりして、初めて気がつくこともある。そうだ、秋はオアカムロだ、というのもそのひとつだ。見渡した限りでは、ボクにちょうどいいクチもの(いろんな魚がばらばらに入っているもの)や2、3尾の箱がない。せっかく旬を迎えているのに、全体を見渡しても2箱しかない。最近、オアカムロは引く手あまたの人気、なので決して安くはない。そこに小田原のすし屋、『海攻』さんが来て、オアカムロ談義になる。諦めて、別の魚に決めたとき、『海攻』さんが1尾だけ恵んでくれた。ありがたや、である。渋滞もなく帰り着いたのが、10時過ぎ。魚の処理は仮眠後にして、オアカムロだけ下ろして刺身を数切れだけ。ムロアジ属なので豊かなうま味がある。上品で淡麗というのとは真逆の野性味溢れるうまさだ。口の中で暴れると言ってもいい。しかも脂が皮下に層を作っていて、口溶け感から甘さを感じる。仮眠前に杯1ぱいだけの新潟市西区内野町「鶴の友 別撰」をなめる。最近、これくらいでも鎮静効果がのぞめる。 八王子卸売協同組合、舵丸水産に香川県観音寺産のスズキが来ていた。重さからすると平均2㎏前後で買いやすいので1本買いする。以上は前回も書いた。さて、刺身にして、今度はカルパッチョにする。皮を引いた身をできるだけ薄く切る。皿ににんにく、塩、オリーブオイルを敷く。ここにスズキの身を並べて行く。上からスプーンでとんとんと叩いて身を調味料と馴染ませる。上からも軽く振り塩をし、高知県土佐市『白木果樹園』のピンクレモネードをたらす。タイムと黄色い激辛唐辛子を散らし、ピンクレモネードも散らす。スズキくらいカルパッチョに向いた魚はないかもしれない。くせのない白身で身質がいいので多少たたいても食感は残る。魚らしいうま味が豊かで、ほんのりと甘味がある。最近、新しい白身魚が大挙して押し寄せているために、影が薄くなったスズキの、味の実力を再確認した。ここにピンクレモネードのほどよい酸味、甘味が合う。合わせたのはジンのソーダ割りにピンクレモネードで、ピンクレモネードずくめな夜だった。

八王子卸売協同組合、舵丸水産に香川県観音寺産のスズキが来ていた。重さからすると平均2㎏前後で買いやすいので1本買いする。以上は前回も書いた。さて、刺身にして、今度はカルパッチョにする。皮を引いた身をできるだけ薄く切る。皿ににんにく、塩、オリーブオイルを敷く。ここにスズキの身を並べて行く。上からスプーンでとんとんと叩いて身を調味料と馴染ませる。上からも軽く振り塩をし、高知県土佐市『白木果樹園』のピンクレモネードをたらす。タイムと黄色い激辛唐辛子を散らし、ピンクレモネードも散らす。スズキくらいカルパッチョに向いた魚はないかもしれない。くせのない白身で身質がいいので多少たたいても食感は残る。魚らしいうま味が豊かで、ほんのりと甘味がある。最近、新しい白身魚が大挙して押し寄せているために、影が薄くなったスズキの、味の実力を再確認した。ここにピンクレモネードのほどよい酸味、甘味が合う。合わせたのはジンのソーダ割りにピンクレモネードで、ピンクレモネードずくめな夜だった。 9月27日の朝、水揚げが大方終わったあとに『古満目水主大敷組合』、福見真路さんが隅の方で何かをやっている。割り箸、竹のヘラ、ラジオペンチでクロホシフエダイの内臓を抜いているのだ。聞くと「かけのいお」を作っているのだという。「掛けの魚」のことで、「掛魚」ともいう。2尾腹合わせにした魚を家内、もしくは建物のどこかに掛けて供物とする。掛けるのは干した魚であることもあるし、生の魚を掛けることもある。大皿などに2尾の魚を抱き合わせただけで済ませる地域もある。農家や、漁家、商家などで行われているが、農家は五穀豊穣、商家は商売繁盛、漁師の場合、豊漁を祈願し、また豊漁の礼として供える。年内のえびす講、正月、小正月など行われるが、職業で時期は違っている。古満目では年度替わりの10月に新しいものに替えるのだという。今回はクロホシフエダイだが魚はなんでもいい。塩漬けにしてからからに干して「おみきすずり」に掛ける。「おみきすずり」の「お神酒」はわかるが「すずり」がわからない。

9月27日の朝、水揚げが大方終わったあとに『古満目水主大敷組合』、福見真路さんが隅の方で何かをやっている。割り箸、竹のヘラ、ラジオペンチでクロホシフエダイの内臓を抜いているのだ。聞くと「かけのいお」を作っているのだという。「掛けの魚」のことで、「掛魚」ともいう。2尾腹合わせにした魚を家内、もしくは建物のどこかに掛けて供物とする。掛けるのは干した魚であることもあるし、生の魚を掛けることもある。大皿などに2尾の魚を抱き合わせただけで済ませる地域もある。農家や、漁家、商家などで行われているが、農家は五穀豊穣、商家は商売繁盛、漁師の場合、豊漁を祈願し、また豊漁の礼として供える。年内のえびす講、正月、小正月など行われるが、職業で時期は違っている。古満目では年度替わりの10月に新しいものに替えるのだという。今回はクロホシフエダイだが魚はなんでもいい。塩漬けにしてからからに干して「おみきすずり」に掛ける。「おみきすずり」の「お神酒」はわかるが「すずり」がわからない。 午前6時半、古満目の入江に入ると、まるで桃源郷のようなところだった。複雑な地形で水面を見ると多種類のスズメダイ科、ムレハタタテダイ(?)の魚が岸壁に寄って群れている。古満目漁協が見渡せる場所から漁港を撮影していたら、素直でいい感じの高校生と合う。家族のために「めじか(マルソウダ)」を釣りに来たのだという。お家は煙草農家だというが、煙草栽培はとても重労働である。家業を継ぐのか否かはわからないががんばって欲しいな。古満目漁港には7時に到着。

午前6時半、古満目の入江に入ると、まるで桃源郷のようなところだった。複雑な地形で水面を見ると多種類のスズメダイ科、ムレハタタテダイ(?)の魚が岸壁に寄って群れている。古満目漁協が見渡せる場所から漁港を撮影していたら、素直でいい感じの高校生と合う。家族のために「めじか(マルソウダ)」を釣りに来たのだという。お家は煙草農家だというが、煙草栽培はとても重労働である。家業を継ぐのか否かはわからないががんばって欲しいな。古満目漁港には7時に到着。 八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産に三重間熊野市からメダイが来ていた。5.4kgなのでとても1本は買えない。この日、ボクは疲れが体中にまわりにまわり、体がゼリー状になっていたので魚を下ろす気にもなれない。半身買いはこのようなときにとてもありがたい。以上は前にも書いた。ある日突然、最低気温が10度台に落ちてきた。実際、ここ1週間、我が家の寒暖計は20度以上にはらない。ということで、買って1週間目から数回メダイを鍋にする。保存して置いたメダイで鍋にするというものだ。昆布だしに酒のつゆ、湯通しして冷水に落としぬめりを流し水切りした塩漬けのメダイだけの鍋だ。湯通ししても塩気があるので、塩は無用である。要するに昆布だしでことことたいて食べるだけの鍋だ。長時間じっくりたいているので柔らかい。塩気のあるつゆもどんどんうま味を増し、一緒にたいている豆腐だっておいしい。メダイはじっくりたいて味が出るのだというのが、わかると思う。仕上げに好みの野菜を投入して食べる。酒は深夜なのに、ジンと青切りのだいだいのソーダ割り。

八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産に三重間熊野市からメダイが来ていた。5.4kgなのでとても1本は買えない。この日、ボクは疲れが体中にまわりにまわり、体がゼリー状になっていたので魚を下ろす気にもなれない。半身買いはこのようなときにとてもありがたい。以上は前にも書いた。ある日突然、最低気温が10度台に落ちてきた。実際、ここ1週間、我が家の寒暖計は20度以上にはらない。ということで、買って1週間目から数回メダイを鍋にする。保存して置いたメダイで鍋にするというものだ。昆布だしに酒のつゆ、湯通しして冷水に落としぬめりを流し水切りした塩漬けのメダイだけの鍋だ。湯通ししても塩気があるので、塩は無用である。要するに昆布だしでことことたいて食べるだけの鍋だ。長時間じっくりたいているので柔らかい。塩気のあるつゆもどんどんうま味を増し、一緒にたいている豆腐だっておいしい。メダイはじっくりたいて味が出るのだというのが、わかると思う。仕上げに好みの野菜を投入して食べる。酒は深夜なのに、ジンと青切りのだいだいのソーダ割り。 八王子卸売協同組合、舵丸水産にスズキが来ていた。重さからすると平均2㎏前後で買いやすい。しかも香川県観音寺市産なのである。千葉県が大産地なのでめったに西からのスズキは目にしない、ので買ってみた。体長58cm・2.4kg である。スズキには悪い時季だと思って下ろすと真子も白子もなく、腹の中が非常にきれいだった。観音寺では活け越しをしているのかな? と思う。しかも下ろす手に脂がつく。関東では産卵群がとれる時季なのに燧灘では産卵に向かわないのだろうか?連休明けなので、鮮度的にも不安を感じながら刺身にしたら、驚くなかれ、大正解だった。締め方、血抜きがしっかり出来ているのだろう。非常にきれいな身で、強いうま味と脂がある。うま味が舌の上、口中で中だれしない。上質な白身ならではの後味のよさもある。これほどおいしいスズキの刺身にはめったに出合えない。おいしい燧灘のスズキの刺身に、酒は新潟市西区内野町の「鶴の友 別撰」。幸せだな!

八王子卸売協同組合、舵丸水産にスズキが来ていた。重さからすると平均2㎏前後で買いやすい。しかも香川県観音寺市産なのである。千葉県が大産地なのでめったに西からのスズキは目にしない、ので買ってみた。体長58cm・2.4kg である。スズキには悪い時季だと思って下ろすと真子も白子もなく、腹の中が非常にきれいだった。観音寺では活け越しをしているのかな? と思う。しかも下ろす手に脂がつく。関東では産卵群がとれる時季なのに燧灘では産卵に向かわないのだろうか?連休明けなので、鮮度的にも不安を感じながら刺身にしたら、驚くなかれ、大正解だった。締め方、血抜きがしっかり出来ているのだろう。非常にきれいな身で、強いうま味と脂がある。うま味が舌の上、口中で中だれしない。上質な白身ならではの後味のよさもある。これほどおいしいスズキの刺身にはめったに出合えない。おいしい燧灘のスズキの刺身に、酒は新潟市西区内野町の「鶴の友 別撰」。幸せだな! 宿毛市に入る。宿毛市は室町時代から戦国時代にかけて土佐一条家の第二の城下といったところで、歴史的にも面白い。今回いろいろお世話になる与力水産さんで、明日の古満目や宿毛漁協での打ち合わせをする。与力水産は2008年創業の新しい会社である。社長は吉村典彦さんもずいぶん若い。予め連絡をとっていた有田輝一専務ともども初対面の挨拶をする。与力水産は、すくも湾中央市場にとっては新規参入をされたわけだし、貝ノ川に定置網も持っている。翌日の競りを見ていても、宿毛という地に新しい風を起こしていることがよくわかる。与力水産さん(■https://yorikisuisan.co.jp/)にはお世話になりました。

宿毛市に入る。宿毛市は室町時代から戦国時代にかけて土佐一条家の第二の城下といったところで、歴史的にも面白い。今回いろいろお世話になる与力水産さんで、明日の古満目や宿毛漁協での打ち合わせをする。与力水産は2008年創業の新しい会社である。社長は吉村典彦さんもずいぶん若い。予め連絡をとっていた有田輝一専務ともども初対面の挨拶をする。与力水産は、すくも湾中央市場にとっては新規参入をされたわけだし、貝ノ川に定置網も持っている。翌日の競りを見ていても、宿毛という地に新しい風を起こしていることがよくわかる。与力水産さん(■https://yorikisuisan.co.jp/)にはお世話になりました。 須崎市を出て、四万十町内に入る。柴田さんの案内で、『土佐打刃物 黒鳥』をのぞく。いかにも刃物好きが来そうなところだと思ったら、豈図らんや非常に日常的でいい刃物が揃っている。これは趣味的なものではなく、ほぼボク好みの包丁たちである。

須崎市を出て、四万十町内に入る。柴田さんの案内で、『土佐打刃物 黒鳥』をのぞく。いかにも刃物好きが来そうなところだと思ったら、豈図らんや非常に日常的でいい刃物が揃っている。これは趣味的なものではなく、ほぼボク好みの包丁たちである。 八王子卸売協同組合、舵丸水産に北海道増毛の孝子屋から大振りの「ぼたんえび(トヤマエビ)」が来ていた。水揚げしたのは、増毛町の北にある苫前町苫前港、豊翔丸である。トヤマエビは非常に贅沢なものだが、月に一度くらい2,3尾買っていた。懐具合からそれが2尾になり、そして今回のは60g前後なのに1尾買うのがやっとこさだった。この60g前後で1尾500〜600円くらいになるので、それじゃお昼ご飯を食べられる、と思う人もいるだろう。100gを超えた個体は1尾1200円〜1500円で買えていたが、今は無理かも。もちろん年齢的なものか、1尾で充分になったのもある。刺身といっても剥き身にするだけ。可食部は頭部のミソ、外子、体幹部分の筋肉で半分以下になる。何度食べても「高くても食べたいエビだな」と平凡な感想しか吐けない。甘えび(ホッコクアカエビ)との違いは大きさもあるが、食感の強さだろう。甘えび(ホッコクアカエビ)には強い甘さと、後からくるエビらしい風味の豊かさがある。トヤマエビは甘味こそ甘えびに勝てないが、身のボリューム感と、食感の心地よさ楽しめる。要するにどっちが上とか下とかは言えない。つけ加えると、外子はあまり好きではないのは子供口だからかも。流通という意味で、この2種を比較すると、甘えびは死ぬと鮮度落ちが早く、例えば産地で食べるのと、都内で食べるのに差があるが、トヤマエビはそれがない。だいたい都内に来た時点でまだ生きている個体がいる。

八王子卸売協同組合、舵丸水産に北海道増毛の孝子屋から大振りの「ぼたんえび(トヤマエビ)」が来ていた。水揚げしたのは、増毛町の北にある苫前町苫前港、豊翔丸である。トヤマエビは非常に贅沢なものだが、月に一度くらい2,3尾買っていた。懐具合からそれが2尾になり、そして今回のは60g前後なのに1尾買うのがやっとこさだった。この60g前後で1尾500〜600円くらいになるので、それじゃお昼ご飯を食べられる、と思う人もいるだろう。100gを超えた個体は1尾1200円〜1500円で買えていたが、今は無理かも。もちろん年齢的なものか、1尾で充分になったのもある。刺身といっても剥き身にするだけ。可食部は頭部のミソ、外子、体幹部分の筋肉で半分以下になる。何度食べても「高くても食べたいエビだな」と平凡な感想しか吐けない。甘えび(ホッコクアカエビ)との違いは大きさもあるが、食感の強さだろう。甘えび(ホッコクアカエビ)には強い甘さと、後からくるエビらしい風味の豊かさがある。トヤマエビは甘味こそ甘えびに勝てないが、身のボリューム感と、食感の心地よさ楽しめる。要するにどっちが上とか下とかは言えない。つけ加えると、外子はあまり好きではないのは子供口だからかも。流通という意味で、この2種を比較すると、甘えびは死ぬと鮮度落ちが早く、例えば産地で食べるのと、都内で食べるのに差があるが、トヤマエビはそれがない。だいたい都内に来た時点でまだ生きている個体がいる。 高知県土佐市、白木果樹園からいろんな種類の柑橘類を送ってもらった。現在整理中だけど、非常に難航している。とりあえず、1種ずつ紹介していきたい。今回は青い状態で収穫した小夏だ。昔、築地にアカアマダイばかり仕入れる老人がいて、「都はるみだな」と言ったが、ボクには意味不明だった。ボク以外には通じる言葉だったようなので、使ってみたい。「小夏に都はるみだぜ」だ!小夏にほれすぎて、イソフエフキ刺身、ハナザメの湯引きの酢みその香りづけ、メダイ兜焼きなど使い過ぎたので、だんだんワケがわからなくなる。念のためアブソルートに落としたときには、5分の1切れくらいになっていた。これもいい。小夏のよさはつんとくるのではなく穏やかな酸味で、しかもその酸味に広やかさがあることだと思う。しかも香りが素晴らしい。口の中をとつぜんロマンスが駆け巡るようだな、小夏ちゃんと言いたくなる。終いにくる甘味は優しい年上の女性(男性だって、どっちでもない人だってなんでもいいけどボクは女性)を思わせる。青切りなのに丸々半分食べてもヒエェーと叫ばないどころか、おいしく食べられる。谷山水緒さんにいただいた、みかんノートという方の書いた、『みかん図鑑』を見ると宮崎県の日向夏を高知県で栽培したものらしい。違いはわからないが、宮崎県の日向夏も、2016年に食べた宿毛市産の小夏も、どちらもボク好みとメモしている。完熟した小夏もまた食べてみたいものだ。園主である白木浩一さんに感謝!白木果樹園https://buntan.com/

高知県土佐市、白木果樹園からいろんな種類の柑橘類を送ってもらった。現在整理中だけど、非常に難航している。とりあえず、1種ずつ紹介していきたい。今回は青い状態で収穫した小夏だ。昔、築地にアカアマダイばかり仕入れる老人がいて、「都はるみだな」と言ったが、ボクには意味不明だった。ボク以外には通じる言葉だったようなので、使ってみたい。「小夏に都はるみだぜ」だ!小夏にほれすぎて、イソフエフキ刺身、ハナザメの湯引きの酢みその香りづけ、メダイ兜焼きなど使い過ぎたので、だんだんワケがわからなくなる。念のためアブソルートに落としたときには、5分の1切れくらいになっていた。これもいい。小夏のよさはつんとくるのではなく穏やかな酸味で、しかもその酸味に広やかさがあることだと思う。しかも香りが素晴らしい。口の中をとつぜんロマンスが駆け巡るようだな、小夏ちゃんと言いたくなる。終いにくる甘味は優しい年上の女性(男性だって、どっちでもない人だってなんでもいいけどボクは女性)を思わせる。青切りなのに丸々半分食べてもヒエェーと叫ばないどころか、おいしく食べられる。谷山水緒さんにいただいた、みかんノートという方の書いた、『みかん図鑑』を見ると宮崎県の日向夏を高知県で栽培したものらしい。違いはわからないが、宮崎県の日向夏も、2016年に食べた宿毛市産の小夏も、どちらもボク好みとメモしている。完熟した小夏もまた食べてみたいものだ。園主である白木浩一さんに感謝!白木果樹園https://buntan.com/ 台風が2つ通り過ぎたのもあって、八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産の店頭にはめぼしい魚が少ない中に、台風の影響を受けなかった北海道ものがそれなりにある。いきなり目に飛び込んできた釧路産ハタハタを、いきなり袋をちぎって、いきなり確保する。これを夜、湯煮にする。「湯煮」とは液体でゆっくり魚などに火を通す料理法で、言語自体は北海道道東からオホーツク海のもの。山形県庄内では「湯上げ」である。なぜ、「湯煮」としたかというと根室市であった釧路町の方に「道東では「『めんめ(キチジ)』を『湯煮』にすることが多いがハタハタでも作る」と聞取しているからだ。このあたり釧路市、釧路町、厚岸町に行って調べたいものだと思っているが果たせていない。ちなみに今回、「湯煮」を使ったのは根室での聞取があったためで、無闇に料理名を当てはめるべきではない。フレンチではポシェに近いもので、熱を通す本体からできるだけうま味、というかエキスを煮汁に放出しない、ための料理法だ。今回はズボ抜きして、そのまま水からゆっくり火を通し、あくをすくいながらことこと15分くらい煮たもの。ハタハタ、キチジはきれいな魚なので湯通しは無用。これを高知県土佐市『白木果樹園』の「ぶしゅかん(モチユ)」と醤油だけで食べる。煮上がりにも果汁を落としているので酢みかんを使わない北海道の料理に酢みかんと、異色の取り合わせとなる。

台風が2つ通り過ぎたのもあって、八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産の店頭にはめぼしい魚が少ない中に、台風の影響を受けなかった北海道ものがそれなりにある。いきなり目に飛び込んできた釧路産ハタハタを、いきなり袋をちぎって、いきなり確保する。これを夜、湯煮にする。「湯煮」とは液体でゆっくり魚などに火を通す料理法で、言語自体は北海道道東からオホーツク海のもの。山形県庄内では「湯上げ」である。なぜ、「湯煮」としたかというと根室市であった釧路町の方に「道東では「『めんめ(キチジ)』を『湯煮』にすることが多いがハタハタでも作る」と聞取しているからだ。このあたり釧路市、釧路町、厚岸町に行って調べたいものだと思っているが果たせていない。ちなみに今回、「湯煮」を使ったのは根室での聞取があったためで、無闇に料理名を当てはめるべきではない。フレンチではポシェに近いもので、熱を通す本体からできるだけうま味、というかエキスを煮汁に放出しない、ための料理法だ。今回はズボ抜きして、そのまま水からゆっくり火を通し、あくをすくいながらことこと15分くらい煮たもの。ハタハタ、キチジはきれいな魚なので湯通しは無用。これを高知県土佐市『白木果樹園』の「ぶしゅかん(モチユ)」と醤油だけで食べる。煮上がりにも果汁を落としているので酢みかんを使わない北海道の料理に酢みかんと、異色の取り合わせとなる。 『白木果樹園』を後にして、須崎市の『うつわ日月』に向かう。魚貝類料理を撮影するときにもっとも使用頻度の高いのが、『うつわ日月』のもので、故、小坂明さんのものである。あまりにも使いやすいので、三日をおかず使い続けている。小坂さんの器は非常によく考えられているし、しかも独創性が高い。現在は、妻のゆみこさんが『うつわ日月』を受け継いでいる。東京都国分寺の頃はたびたび足を運んでいたが、須崎市の半島に移ってからは初めてである。

『白木果樹園』を後にして、須崎市の『うつわ日月』に向かう。魚貝類料理を撮影するときにもっとも使用頻度の高いのが、『うつわ日月』のもので、故、小坂明さんのものである。あまりにも使いやすいので、三日をおかず使い続けている。小坂さんの器は非常によく考えられているし、しかも独創性が高い。現在は、妻のゆみこさんが『うつわ日月』を受け継いでいる。東京都国分寺の頃はたびたび足を運んでいたが、須崎市の半島に移ってからは初めてである。 台風が2つ通り過ぎたのもあって、八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産の店頭にはめぼしい魚が少ない。ボクが行った時には、あらかたいいものは売れてしまった後だった。それでもじっくり探せばあるのが日本列島のよさだと思っている。愛知県産シロギスに高値のものと、安値のものがある。安値の方が大きく、高値の方が小さい。安値の方が鮮度が悪く、高値の方が鮮度がいいのだ。塩煮にするなら安い方、天ぷらなら高い方と、迷って天ダネとして高値を買って来る。体長15cm・重さ40g前後は生で食べるには小さすぎる。どのような世界でもそうだが、このようなわかりにくさがあるから面白いのだ。持ち帰ってすぐに水洗いする。腹開きにして腹骨と血合い骨を抜き、背鰭を切り取り、縁をきれいに成形する。軽く振り塩をしてペーパータオルにくるんで保存する。これを大トラブルを抱えた深夜に揚げる。玉ねぎと金時草を一緒に揚げ、大根おろしと高知県土佐市『白木果樹園』の小夏を添える。シロギスにとっては決していい時季ではない。揚げても身がふんわりふくらまない。それでも皮目にある独特の風味と身の甘さがある。やはりシロギスの天ぷらはうまい。時季外れなのに予想以上にうまい。関東にとっての最大の供給地は昔は日本海だったが、最近は愛知県ものばかりになっている。どうしてだろう? なんて思いながら新潟県で買ったサッポロビールの「風味爽快ニシテ」500ml を2本も飲んでしまう。ボクって逆境に弱いな。

台風が2つ通り過ぎたのもあって、八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産の店頭にはめぼしい魚が少ない。ボクが行った時には、あらかたいいものは売れてしまった後だった。それでもじっくり探せばあるのが日本列島のよさだと思っている。愛知県産シロギスに高値のものと、安値のものがある。安値の方が大きく、高値の方が小さい。安値の方が鮮度が悪く、高値の方が鮮度がいいのだ。塩煮にするなら安い方、天ぷらなら高い方と、迷って天ダネとして高値を買って来る。体長15cm・重さ40g前後は生で食べるには小さすぎる。どのような世界でもそうだが、このようなわかりにくさがあるから面白いのだ。持ち帰ってすぐに水洗いする。腹開きにして腹骨と血合い骨を抜き、背鰭を切り取り、縁をきれいに成形する。軽く振り塩をしてペーパータオルにくるんで保存する。これを大トラブルを抱えた深夜に揚げる。玉ねぎと金時草を一緒に揚げ、大根おろしと高知県土佐市『白木果樹園』の小夏を添える。シロギスにとっては決していい時季ではない。揚げても身がふんわりふくらまない。それでも皮目にある独特の風味と身の甘さがある。やはりシロギスの天ぷらはうまい。時季外れなのに予想以上にうまい。関東にとっての最大の供給地は昔は日本海だったが、最近は愛知県ものばかりになっている。どうしてだろう? なんて思いながら新潟県で買ったサッポロビールの「風味爽快ニシテ」500ml を2本も飲んでしまう。ボクって逆境に弱いな。 半世紀以上前、徳島県美馬郡貞光町(現つるぎ町)貞光小学校の修学旅行は高知だった。徳島県美馬郡の小学生はみな高知が修学旅行先だったようだ。高知城、牧野植物園、龍河洞、桂浜・龍馬像などに行き、尾長鶏を見た記憶がある。ボクなど旅行先で泊まるのが初めてだったので、まずは旅館に興奮した。このところ、中村吉右衛門や北杜夫の半生を読むと、学齢前からたくさん家族旅行をし、ホテルなどに泊まっている。貞光の子供達は正真正銘の田舎者だった。お土産を買うお金と、小遣いを持たされて行ったが、買ったものを同級生に聞くと刀とか木刀、ペナントだというが、ボクは食べ物ばかり買っている。家族などにも教わったのもあるが、買ったものは金槌がついているカツオかクジラの形の飴、ケンピだ。

半世紀以上前、徳島県美馬郡貞光町(現つるぎ町)貞光小学校の修学旅行は高知だった。徳島県美馬郡の小学生はみな高知が修学旅行先だったようだ。高知城、牧野植物園、龍河洞、桂浜・龍馬像などに行き、尾長鶏を見た記憶がある。ボクなど旅行先で泊まるのが初めてだったので、まずは旅館に興奮した。このところ、中村吉右衛門や北杜夫の半生を読むと、学齢前からたくさん家族旅行をし、ホテルなどに泊まっている。貞光の子供達は正真正銘の田舎者だった。お土産を買うお金と、小遣いを持たされて行ったが、買ったものを同級生に聞くと刀とか木刀、ペナントだというが、ボクは食べ物ばかり買っている。家族などにも教わったのもあるが、買ったものは金槌がついているカツオかクジラの形の飴、ケンピだ。 千葉県でも千葉市くらい茫洋としてつかみ所のない都市はない。政令指定都市で100万人近い人口がいるのに、どこにも特徴が見いだせないでいる。千葉県立博物館の知り合いとは飲食をともにしたこともあるが、千葉だ! という感じがどこにもない。前回の千葉市内で、千葉市民に名物を聞いたら「落花生ですかね」と答える。ほかにはなにか? というと「なにもないんです」。脇にいた子供が「ナシもあるけどね」と言った。仕方なく市内中央の和菓子店『落花生の大和田』の落花生最中を駅前で買う。つぶあんと、栗入りの白あん入りで、おいしい気がした。だれか千葉市らしいものって何か? 教えてほしい。

千葉県でも千葉市くらい茫洋としてつかみ所のない都市はない。政令指定都市で100万人近い人口がいるのに、どこにも特徴が見いだせないでいる。千葉県立博物館の知り合いとは飲食をともにしたこともあるが、千葉だ! という感じがどこにもない。前回の千葉市内で、千葉市民に名物を聞いたら「落花生ですかね」と答える。ほかにはなにか? というと「なにもないんです」。脇にいた子供が「ナシもあるけどね」と言った。仕方なく市内中央の和菓子店『落花生の大和田』の落花生最中を駅前で買う。つぶあんと、栗入りの白あん入りで、おいしい気がした。だれか千葉市らしいものって何か? 教えてほしい。 さて高知県3日目、9月26日に土佐市の『白木果樹園』に向かう。高知市から高速を使ってあっと言う間の土佐市であった。四国の高速道路はまだまだ完全ではないし、基本1車線だが、東西に長い高知県がやけに狭く感じられた。高速を降りて斜面を登ると柑橘農家が多い。

さて高知県3日目、9月26日に土佐市の『白木果樹園』に向かう。高知市から高速を使ってあっと言う間の土佐市であった。四国の高速道路はまだまだ完全ではないし、基本1車線だが、東西に長い高知県がやけに狭く感じられた。高速を降りて斜面を登ると柑橘農家が多い。 高知県土佐市、白木果樹園からいろんな種類の柑橘類を送ってもらった。現在整理中だけど、非常に難航している。とりあえず、1種ずつ紹介していきたい。水晶文旦は秋に採れる食用ミカンといったものだろうか?今回、高知市などでいっぱい見かけたが、初めて食べた。その来歴を調べると余計にわからなくなる。だいたい、ブンタンのもともとはザボンだとか、ポメロだとか。そのブンタンの中でも土佐文旦から生まれたものらしい。ボクは徳島県美馬郡貞光町(現つるぎ町)生まれで吉野川の北側にあるのが現美馬市美馬町で八朔の産地である。寒くなると八朔が常に家にあり、面倒だなと思いながら食べていたのだけど、その内イヤになって、めったに温州ミカン以外の食用ミカンを食べなくなる。

高知県土佐市、白木果樹園からいろんな種類の柑橘類を送ってもらった。現在整理中だけど、非常に難航している。とりあえず、1種ずつ紹介していきたい。水晶文旦は秋に採れる食用ミカンといったものだろうか?今回、高知市などでいっぱい見かけたが、初めて食べた。その来歴を調べると余計にわからなくなる。だいたい、ブンタンのもともとはザボンだとか、ポメロだとか。そのブンタンの中でも土佐文旦から生まれたものらしい。ボクは徳島県美馬郡貞光町(現つるぎ町)生まれで吉野川の北側にあるのが現美馬市美馬町で八朔の産地である。寒くなると八朔が常に家にあり、面倒だなと思いながら食べていたのだけど、その内イヤになって、めったに温州ミカン以外の食用ミカンを食べなくなる。 新潟県西区五十嵐新川漁港周辺の生物・食物図鑑を作っていく。新川漁協に水揚げされる水産物は量的には多くないが、多彩である。今回、星野さんが手に持っているのがシロボヤ(シロボヤ類とすべきかも)である。ていねいに洗うと白くてぬらりひょんの顔そっくりの物体なのがわかる。シロボヤは韓国では普通に食べているし、非常においしいこともわかっている。でも国内では食用であること自体を知らない。漁具にも生物にもなんにでもくっつくやっかいものでしかない。成長するとごつごつして不気味だけど、幼生期には自由に動けるし、ボクたちと同じ脊索(脊椎ではなく単なる棒のようなもの)があるので、決して原始的な生き物ではない。「ほや(マボヤ)」を食べたことがある人が食べたら、似た味だなと思うはずだけど、むしろシロボヤの方が苦みや渋味が薄い。鍋ものなどに入れると、絶品である。無性に食べたくなったけど、残念ながら今回のものは新潟市中心部で行われるイベント用のもの。海のシロボヤに片思い、は間違いだけど、後ろ髪ひかれて帰ってきた。協力/島谷将之さん・星野健一郎さん(拓洋丸)・中務謙吾さん(すべて新潟県新潟市西区五十嵐新川)

新潟県西区五十嵐新川漁港周辺の生物・食物図鑑を作っていく。新川漁協に水揚げされる水産物は量的には多くないが、多彩である。今回、星野さんが手に持っているのがシロボヤ(シロボヤ類とすべきかも)である。ていねいに洗うと白くてぬらりひょんの顔そっくりの物体なのがわかる。シロボヤは韓国では普通に食べているし、非常においしいこともわかっている。でも国内では食用であること自体を知らない。漁具にも生物にもなんにでもくっつくやっかいものでしかない。成長するとごつごつして不気味だけど、幼生期には自由に動けるし、ボクたちと同じ脊索(脊椎ではなく単なる棒のようなもの)があるので、決して原始的な生き物ではない。「ほや(マボヤ)」を食べたことがある人が食べたら、似た味だなと思うはずだけど、むしろシロボヤの方が苦みや渋味が薄い。鍋ものなどに入れると、絶品である。無性に食べたくなったけど、残念ながら今回のものは新潟市中心部で行われるイベント用のもの。海のシロボヤに片思い、は間違いだけど、後ろ髪ひかれて帰ってきた。協力/島谷将之さん・星野健一郎さん(拓洋丸)・中務謙吾さん(すべて新潟県新潟市西区五十嵐新川) 10月、31日、八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産の店頭に魚がなかった。当たり前だ。台風が来ているのだから。当然、ほとんどの魚が値を上げている。話が横道にずれるけど、魚はないときな、ない、方がいい。天候に関わりなく魚がいっぱいある世界にだけは行きたくない。気になったのは袋入り(1㎏入り)の「こはだ(コノシロの体長10cm〜14cm)」だ。産地を聞くと熊本だという。有明海産もしくは天草だろうか。「こはだ」は年々右肩上がりに値を上げている。眼の前にある「こはだ」だって、決して安くはないが手が出てしまう、そんな台風来襲である。これで金土日月の4日間楽しめばいいのである。さて、水洗いして開き、強めの振り塩をして30分。我が家の定番、ミツカンの穀物酢で塩を洗い流す。水気を切り、こんどはミツカンの米酢で30分つける。つけ込み時間は脂ののりぐあいで変わるが、今回の熊本産は脂がたっぷりのっていたので30分とする。ちなみにボクはあまり生っぽいのは好きじゃない。これを酢から引き出して、あまり酢を切らないで保存する。まあボクのやり方は町のすし屋風だけど、絶対やってはいけないのが香りのある伝統的な製法の酢を使うこと。魚を調理するときの酢は無個性がいい。赤酢には惹かれるところがあるが高すぎる。酢が馴染む前に1切れ食べてみて、驚くほど脂がのっているので驚きを感じる。ニシン目の中でもコノシロは脂がのっているといっても、決してのりすぎにはならない、嫌みがないのがいい。さて、これを酢の馴染みを確認しながら3日にわたって楽しむ。1日目は酢が若い気がするが、脂がのっているのでとろりと舌に吸いつくようである。ちょっとだけ脂がとろけるときの甘さがある。ニシン目らしい強いうま味と野卑な部分もいい。

10月、31日、八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産の店頭に魚がなかった。当たり前だ。台風が来ているのだから。当然、ほとんどの魚が値を上げている。話が横道にずれるけど、魚はないときな、ない、方がいい。天候に関わりなく魚がいっぱいある世界にだけは行きたくない。気になったのは袋入り(1㎏入り)の「こはだ(コノシロの体長10cm〜14cm)」だ。産地を聞くと熊本だという。有明海産もしくは天草だろうか。「こはだ」は年々右肩上がりに値を上げている。眼の前にある「こはだ」だって、決して安くはないが手が出てしまう、そんな台風来襲である。これで金土日月の4日間楽しめばいいのである。さて、水洗いして開き、強めの振り塩をして30分。我が家の定番、ミツカンの穀物酢で塩を洗い流す。水気を切り、こんどはミツカンの米酢で30分つける。つけ込み時間は脂ののりぐあいで変わるが、今回の熊本産は脂がたっぷりのっていたので30分とする。ちなみにボクはあまり生っぽいのは好きじゃない。これを酢から引き出して、あまり酢を切らないで保存する。まあボクのやり方は町のすし屋風だけど、絶対やってはいけないのが香りのある伝統的な製法の酢を使うこと。魚を調理するときの酢は無個性がいい。赤酢には惹かれるところがあるが高すぎる。酢が馴染む前に1切れ食べてみて、驚くほど脂がのっているので驚きを感じる。ニシン目の中でもコノシロは脂がのっているといっても、決してのりすぎにはならない、嫌みがないのがいい。さて、これを酢の馴染みを確認しながら3日にわたって楽しむ。1日目は酢が若い気がするが、脂がのっているのでとろりと舌に吸いつくようである。ちょっとだけ脂がとろけるときの甘さがある。ニシン目らしい強いうま味と野卑な部分もいい。 新潟県西区五十嵐新川漁港周辺の生物・食物図鑑を作っていく。新川漁協に水揚げされる水産物は量的には多くないが、多彩である。ここ新川漁港周辺には磯もある。日本海で磯と言えばサザエなので、サザエも少なからずとれる。日本海に多い角なしのサザエだ。日本海の北海道西部から九州まであまねくいるのがサザエなので、日本海に行ったらサザエを食わなくちゃと思ってしまうのはボクだけか。星野さんが見せてくれたのは、大人のこぶし大のものもあり、刺身にもできそうでもある。残念ながら今回のものは新潟市中心部で行われるイベント用のもの。磯のサザエの片思い、は間違いだけど、後ろ髪ひかれて帰ってきた。協力/島谷将之さん・星野健一郎さん(拓洋丸)・中務謙吾さん(すべて新潟県新潟市西区五十嵐新川)

新潟県西区五十嵐新川漁港周辺の生物・食物図鑑を作っていく。新川漁協に水揚げされる水産物は量的には多くないが、多彩である。ここ新川漁港周辺には磯もある。日本海で磯と言えばサザエなので、サザエも少なからずとれる。日本海に多い角なしのサザエだ。日本海の北海道西部から九州まであまねくいるのがサザエなので、日本海に行ったらサザエを食わなくちゃと思ってしまうのはボクだけか。星野さんが見せてくれたのは、大人のこぶし大のものもあり、刺身にもできそうでもある。残念ながら今回のものは新潟市中心部で行われるイベント用のもの。磯のサザエの片思い、は間違いだけど、後ろ髪ひかれて帰ってきた。協力/島谷将之さん・星野健一郎さん(拓洋丸)・中務謙吾さん(すべて新潟県新潟市西区五十嵐新川) 3日目はサッポロビールの柴田さんの運転で西に向かう。高知市内から高速に乗る前に市内愛宕町の金曜市んび寄ってくれた。残念ながら野菜が中心で、少しだけ塩乾があるだけ。日曜市のお祭り騒ぎとは打って変わって日常的な露店が並ぶ。

3日目はサッポロビールの柴田さんの運転で西に向かう。高知市内から高速に乗る前に市内愛宕町の金曜市んび寄ってくれた。残念ながら野菜が中心で、少しだけ塩乾があるだけ。日曜市のお祭り騒ぎとは打って変わって日常的な露店が並ぶ。 サルトリイバラの葉で餅をくるんだものを、滋賀県で「がらたて」、三重県尾鷲市で「おさすり」、和歌山県・島根県で「かしわ餅」という。地域ごとに呼び名が違うので呼び名採集という意味でも面白い。高知県では安芸市、室戸市・大月町では「しば餅」だ。今現在、高知県では「しば餅」以外は見つけていない。

サルトリイバラの葉で餅をくるんだものを、滋賀県で「がらたて」、三重県尾鷲市で「おさすり」、和歌山県・島根県で「かしわ餅」という。地域ごとに呼び名が違うので呼び名採集という意味でも面白い。高知県では安芸市、室戸市・大月町では「しば餅」だ。今現在、高知県では「しば餅」以外は見つけていない。 八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産に三重県熊野市からメダイが来ていた。5.4kgなのでとても1本は買えない。「半身ね」というと「いいよ」だった。この日、ボクは疲れが体中にまわりにまわり、体がゼリー状になっていたので魚を下ろす気にもなれない。半身買いはこのようなときにとてもありがたい。以上は前にも書いた。さて、最近、フェンネルシードをやけに使っている気がする。魚をゆでたり、焼いたりするとき、またフライにも使っている。フライでは前回、パン粉に混ぜて使ったが、今回はメダイたっぷりまぶしてみた。黒コショウ・グラウンド少々と一緒にまぶし、少し寝かせてから揚げる。メダイのフライはほどよく繊維質で柔らかい。どこにも欠点がない。メダイの欠点は欠点のないことだと思っている。そこにフェンネルシードと黒コショウの風味がくると、単調さが消える。口の中に残るフェンネルシードの香りもいい。ついでにそこにじゃぼじゃぼかけ回した、璃の香がほどよい酸味と甘味、すがすがしい香りをプラスしてくれた。フライというものはいろいろ様々な工夫がきく。新潟県で買ったサッポロビールの「風味爽快ニシテ」という不思議な名前のビールをぐびぐび。

八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産に三重県熊野市からメダイが来ていた。5.4kgなのでとても1本は買えない。「半身ね」というと「いいよ」だった。この日、ボクは疲れが体中にまわりにまわり、体がゼリー状になっていたので魚を下ろす気にもなれない。半身買いはこのようなときにとてもありがたい。以上は前にも書いた。さて、最近、フェンネルシードをやけに使っている気がする。魚をゆでたり、焼いたりするとき、またフライにも使っている。フライでは前回、パン粉に混ぜて使ったが、今回はメダイたっぷりまぶしてみた。黒コショウ・グラウンド少々と一緒にまぶし、少し寝かせてから揚げる。メダイのフライはほどよく繊維質で柔らかい。どこにも欠点がない。メダイの欠点は欠点のないことだと思っている。そこにフェンネルシードと黒コショウの風味がくると、単調さが消える。口の中に残るフェンネルシードの香りもいい。ついでにそこにじゃぼじゃぼかけ回した、璃の香がほどよい酸味と甘味、すがすがしい香りをプラスしてくれた。フライというものはいろいろ様々な工夫がきく。新潟県で買ったサッポロビールの「風味爽快ニシテ」という不思議な名前のビールをぐびぐび。