SL 35cm前後になる。マアジなどと比べると細長く断面は円形に近い。全体に青く(黄色い固体もある)、体側に青い縦縞がある。背面前方鱗域は目の中心か前方まである。背鰭・臀鰭と尾鰭の間に離鰭がある。稜鱗は側線後方の直線部分の半分を占める(ムロアジは3分の2)。口床先端部分が黒く後半は淡い色をしている(ムロアジはは全体に黒い色素で覆われる)。

クサヤモロの生物写真一覧 (クリックで上に拡大表示)

![SL 35cm前後になる。マアジなどと比べると細長く断面は円形に近い。全体に青く(黄色い固体もある)、体側に青い縦縞がある。背面前方鱗域は目の中心か前方まである。背鰭・臀鰭と尾鰭の間に離鰭がある。稜鱗は側線後方の直線部分の半分を占める(ムロアジは3分の2)。口床先端部分が黒く後半は淡い色をしている(ムロアジはは全体に黒い色素で覆われる)。[38cm SL・0.67kg]](https://www.zukan-bouz.com/public_image/Fish/70/Thumb630/20230928344.jpg)

-

珍魚度・珍しさ

★★★

がんばって探せば手に入る魚貝の物知り度

★★★★

知っていたら達人級食べ物としての重要度

★★★

一般的(流通量は普通)味の評価度

★★★★

非常に美味

分類

顎口上綱硬骨魚綱条鰭亜綱新鰭区棘鰭上目スズキ系スズキ目スズキ亜目アジ科ムロアジ属外国名

学名

Decapterus macarellus (Cuvier, 1833)漢字・学名由来

漢字 臭屋鰘、臭屋鰘 Kusayamoro

由来・語源 伊豆諸島、伊豆半島で作られる「くさや」の材料として、もっとも優れているため。『図説有用魚類千種 正続』(田中茂穂・阿部宗明 森北出版 1955年、1957年)

「もろ」は「むろ」が変化したもの。

むろ・もろの語源室鰺 〈多く播州の室津(現たつの市)から出る。それで名づける。形は鰺に似ていてやや円く白刺がある。眼が大きい。冬月に醃(しおづけ。本来は魚へん)とする。東海にも多く出る。味は脆くて佳くない。下級品である。〉『和漢三才図会』(寺島良安 東洋文庫 平凡社 正徳2年 1712)など多くがこの説をとっているがムロアジ属の魚は播磨灘ではほとんど今でも揚がらない。揚がったとしてもマルアジくらいだ。

牟婁鯵 「むろ」は和歌山県の牟婁地方(串本や周参見のある)でとれたため。もともとは「むろ」で、これが「もろ」に変化する場合としない場合がある。本種は「もろ」に変化したものを標準和名にした。また「あじ」は分類学的な位置(科)を現すもの。Cuvier

バロン・ジョルジュ・レオポルド・クレティアン・フレデリック・ダゴベール・キュヴィエ(Baron Georges Léopold Chrétien Frédéric Dagobert Cuvier 1769-1832)。フランスの分類学者。キュビエとされることが多い。スエーデンのリンネ、フランスのビュフォンの分類体系に解剖学や古生物学などを加味して現在の形の礎を作った巨人のひとり。地方名・市場名

生息域

海水魚。沿岸や諸島部の水深40-200mの中・下層。

伊豆〜小笠原諸島、青森県津軽海峡、茨城県、千葉県、相模湾〜九州南岸・屋久島の太平洋沿岸、[京都府舞鶴・伊根町]、山口県日本海沿岸、鹿児島県笠沙、琉球列島、南大東島。

済州島、台湾、福建省、海南島、中沙諸島、西沙諸島。

全世界の温帯・熱帯域。生態

寿命は8年。

産卵期は伊豆諸島では夏ではないかと考えている。基本情報

古くは伊豆半島以南、九州以南だったが、最近では本州、日本海でも揚がっている。ムロアジよりも若干南にいる魚で、水揚げとしては相模湾以南だと考えている。

旬がはっきりしている魚で、鮮度さえよければ非常においしい魚だが、残念ながら鮮度落ちが早い。

基本的に干ものなどの加工原料として重要。本種は伊豆諸島海域に非常に多く、本種の標準和名「くさやもろ」も伊豆諸島などで作られている「くさや」にもっとも適した魚だからだ。

「くさや」はその昔、「塩汁干(しょっちるぼし)」と呼ばれていた。「塩汁」は貴重な塩を節約するために、立て塩の液をなんども繰り返し使う内に独特の臭み、風味のある干物ができるようになったもの。「塩汁」は非常に臭いが、なかにクサヤ菌がいて、アミノ酸発酵をし、独特の味わいが産まれる。近年「くさや」は高価なものとなっている。

鮮魚として出回るのはわずか。鮮度が落ちやすいので生食などは産地周辺のみに限られる。

珍魚度 珍しい魚ではないが、丸のまま鮮魚での流通は非常に少ない。産地などで見つけるしかない。水産基本情報

市場での評価 鮮魚としてはまったく知られていない。「くさや」、干物原料として使われるもの。

漁法 巻き網、定置網

主な産地 関東以南の太平洋側。選び方

体側が青いもの。触って硬いもの。鰓が鮮紅色のもの。味わい

旬は伊豆諸島に関しては春から6月。海域によっては寒い時季にも脂ののった個体がいる。

鱗は小さく細かいが取りやすい。ぜんごも細く短い。皮は比較的強い。

透明感のある白身で血合いが大きく濃い。熱を通しても硬く締まらない。

クサヤモロの料理の方向性マアジよりも血合いが大きく、水分が多いのがムロアジ属の特徴。同属のムロアジが鮮魚流通するのに対して、本種がほぼ加工されてしまうのは水分が多いため。非常に鮮度落ちが早い。ただし鮮度さえよければ煮ても焼いても、生で食べてもおいしい。栄養

ー危険性など

ー食べ方・料理法・作り方 (基本はオススメ順掲載です)

クサヤモロの料理・レシピ・食べ方/生食(刺身、酢洗い、づけ、みそたたき〈なめろう〉、焼き切り〈たたき〉)、揚げる(フライ、コロッケ、天ぷら、唐揚げ)、ソテー(ハンバーグ、ムニエル)、煮る(煮つけ、塩ゆで)、焼く(干もの)、汁(みそ汁、潮汁)![クリックで拡大表示]() クサヤモロの刺身 時季にもよるが、伊豆諸島などでは初夏になると脂がのってっくる。この時季の刺身は魚類中でも最上級の味である。三枚に下ろして腹骨・中骨をとり皮を引き刺身にする。室温で表面がにじむくらいに脂がたっぷり。口に入れると口溶け感があり、甘く、青魚特有のうま味が豊かである。クリックで閉じます

クサヤモロの刺身 時季にもよるが、伊豆諸島などでは初夏になると脂がのってっくる。この時季の刺身は魚類中でも最上級の味である。三枚に下ろして腹骨・中骨をとり皮を引き刺身にする。室温で表面がにじむくらいに脂がたっぷり。口に入れると口溶け感があり、甘く、青魚特有のうま味が豊かである。クリックで閉じます![]()

![クリックで拡大表示]() クサヤモロの酢あらい 脂がイマイチのっていない個体で、身に張りがあるもの、うま味があるものは目先を変えて酢洗いにする。水洗いして三枚に下ろす、皮を引き、強い塩をして1時間程度寝かせる。刺身状に切り、酢でゆっくり洗って酢を切らないでまな板などの上に放置する。10分ほどしたら酢を拭き取り、ショウガのせん切りなどをからめる。クリックで閉じます

クサヤモロの酢あらい 脂がイマイチのっていない個体で、身に張りがあるもの、うま味があるものは目先を変えて酢洗いにする。水洗いして三枚に下ろす、皮を引き、強い塩をして1時間程度寝かせる。刺身状に切り、酢でゆっくり洗って酢を切らないでまな板などの上に放置する。10分ほどしたら酢を拭き取り、ショウガのせん切りなどをからめる。クリックで閉じます![]()

![クリックで拡大表示]() クサヤモロのみそたたき(なめろう) やや水分が多いために、単純に刺身にしても見た目も味もイマイチ。これをみそや青じそ、たまねぎ、ねぎ、みょうがと細かくたたいて、作るのが「みそたたき(なめろう)」だ、水分の多さの割りにうま味豊かで、血合いの酸味がいい役割をしてくれている。実にうまいと思う。クリックで閉じます

クサヤモロのみそたたき(なめろう) やや水分が多いために、単純に刺身にしても見た目も味もイマイチ。これをみそや青じそ、たまねぎ、ねぎ、みょうがと細かくたたいて、作るのが「みそたたき(なめろう)」だ、水分の多さの割りにうま味豊かで、血合いの酸味がいい役割をしてくれている。実にうまいと思う。クリックで閉じます![]()

![クリックで拡大表示]() クサヤモロのづけ(茶漬け・ごま漬け・りゅうきゅう) 本種は鮮度落ちが非常に早い。下ろした当日食べきらなければならない。これを漬けにして、翌日まで保たせる。基本的に刺身にして、醤油・みりんの漬け地に翌朝までつけ込む。また脂のない個体などは刺身ではなく漬けにしてもいい。すりごまを合わせたり、香辛野菜を合わせて食べる。これを茶漬けにするのが九州のやり方だ。クリックで閉じます

クサヤモロのづけ(茶漬け・ごま漬け・りゅうきゅう) 本種は鮮度落ちが非常に早い。下ろした当日食べきらなければならない。これを漬けにして、翌日まで保たせる。基本的に刺身にして、醤油・みりんの漬け地に翌朝までつけ込む。また脂のない個体などは刺身ではなく漬けにしてもいい。すりごまを合わせたり、香辛野菜を合わせて食べる。これを茶漬けにするのが九州のやり方だ。クリックで閉じます![]()

![クリックで拡大表示]() クサヤモロの焼き切り(たたき) 三枚下ろしにして血合い骨を抜く。水分をよく拭き取り、皮目をバーナー(ガスの直火でも)であぶる。これを刺身状に切り、ねぎやしょうが、辛いトウガラシと合わせる。柑橘類は必須。クリックで閉じます

クサヤモロの焼き切り(たたき) 三枚下ろしにして血合い骨を抜く。水分をよく拭き取り、皮目をバーナー(ガスの直火でも)であぶる。これを刺身状に切り、ねぎやしょうが、辛いトウガラシと合わせる。柑橘類は必須。クリックで閉じます![]()

![クリックで拡大表示]() クサヤモロのフライ 水洗いして三枚に下ろす。血合い骨を抜き、塩コショウして、小麦粉をまぶし、溶き卵をくぐらせてパン粉をつけて揚げる。意外にもマアジに負けない味である。フライにしてまずい魚はないとはいうものの、味に深みがある。クリックで閉じます

クサヤモロのフライ 水洗いして三枚に下ろす。血合い骨を抜き、塩コショウして、小麦粉をまぶし、溶き卵をくぐらせてパン粉をつけて揚げる。意外にもマアジに負けない味である。フライにしてまずい魚はないとはいうものの、味に深みがある。クリックで閉じます![]()

![クリックで拡大表示]() クサヤモロのコロッケ 水洗いして二枚下ろしにする。これをジャガイモと一緒にハーブブイヨンでゆでる(塩水)でもいい。取り出して、岡上げ。冷えたら骨と皮を取り去る。ジャガイモと一緒につぶして牛乳(場合によっては煮汁)を加えて耳たぶくらいの軟らかさにする。小麦粉をまぶし、溶き卵をからめパン粉をつけて揚げる。クリックで閉じます

クサヤモロのコロッケ 水洗いして二枚下ろしにする。これをジャガイモと一緒にハーブブイヨンでゆでる(塩水)でもいい。取り出して、岡上げ。冷えたら骨と皮を取り去る。ジャガイモと一緒につぶして牛乳(場合によっては煮汁)を加えて耳たぶくらいの軟らかさにする。小麦粉をまぶし、溶き卵をからめパン粉をつけて揚げる。クリックで閉じます![]()

![クリックで拡大表示]() クサヤモロの天ぷら(薩摩揚げ) 水洗いして三枚に下ろす。腹骨・血合い骨を取り、皮を引いて細かく切り、まな板で皿に叩く。これをすり鉢ですり、酒・塩・砂糖・水多めの水溶き片栗粉・しょうがを加えてねる。団子状にして揚げる。スケトウダラやシログチなどのような弾力は望めないがうま味が強くてやたらにおいしい。クリックで閉じます

クサヤモロの天ぷら(薩摩揚げ) 水洗いして三枚に下ろす。腹骨・血合い骨を取り、皮を引いて細かく切り、まな板で皿に叩く。これをすり鉢ですり、酒・塩・砂糖・水多めの水溶き片栗粉・しょうがを加えてねる。団子状にして揚げる。スケトウダラやシログチなどのような弾力は望めないがうま味が強くてやたらにおいしい。クリックで閉じます![]()

![クリックで拡大表示]() クサヤモロの天ぷら 7月後半の比較的脂の少ない時季の個体を天ぷらにしてみた。意外にも皮目の風味がとても味わい深く、天ぷらとして優秀だった。水洗いして三枚に下ろす。腹骨・血合い骨と取り、食べやすい大きさに切る。醤油にくぐらせて小麦粉をまぶし、衣をつけて揚げる。醤油洗いは必須ではない。クリックで閉じます

クサヤモロの天ぷら 7月後半の比較的脂の少ない時季の個体を天ぷらにしてみた。意外にも皮目の風味がとても味わい深く、天ぷらとして優秀だった。水洗いして三枚に下ろす。腹骨・血合い骨と取り、食べやすい大きさに切る。醤油にくぐらせて小麦粉をまぶし、衣をつけて揚げる。醤油洗いは必須ではない。クリックで閉じます![]()

![クリックで拡大表示]() クサヤモロのあら煮(煮つけ) 旬のものでも、旬を外れた個体でも、煮つけは定番的な料理である。背の青い魚のうま味の豊かさが生きる。丸のままでもいいが、刺身したときのあらを使ってもいい。食べやすい大きさに切り、湯通しする。冷水に落として残った鱗やぬめりを流す。これを酒・砂糖・醤油・水で煮る。味つけはお好みで。クリックで閉じます

クサヤモロのあら煮(煮つけ) 旬のものでも、旬を外れた個体でも、煮つけは定番的な料理である。背の青い魚のうま味の豊かさが生きる。丸のままでもいいが、刺身したときのあらを使ってもいい。食べやすい大きさに切り、湯通しする。冷水に落として残った鱗やぬめりを流す。これを酒・砂糖・醤油・水で煮る。味つけはお好みで。クリックで閉じます![]()

![クリックで拡大表示]() クサヤモロのポテトサラダ 水洗いして二枚に下ろす。これをハーブブイヨンと塩、水(水・塩・月桂樹の葉・白ワインでも)でゆでる。岡上げして冷やし骨と皮を除く、ジャガイモと一緒につぶし、ヨーグルト・ハチミツ・塩コショウ・ここではメースリーフのソースで好みの野菜と一緒に和える。クリックで閉じます

クサヤモロのポテトサラダ 水洗いして二枚に下ろす。これをハーブブイヨンと塩、水(水・塩・月桂樹の葉・白ワインでも)でゆでる。岡上げして冷やし骨と皮を除く、ジャガイモと一緒につぶし、ヨーグルト・ハチミツ・塩コショウ・ここではメースリーフのソースで好みの野菜と一緒に和える。クリックで閉じます![]()

![クリックで拡大表示]() クサヤモロの開き干し クサヤモロは水洗いして開き、水分をよく拭き取り、強めの塩水につける。漬け込み時間は季節と大きさによって変わる。難しければ振り塩をして密閉して半日寝かせてから干してもいい。水分の多さが解消され、干すことでうま味性分も濃縮される。後味がよく美味。クリックで閉じます

クサヤモロの開き干し クサヤモロは水洗いして開き、水分をよく拭き取り、強めの塩水につける。漬け込み時間は季節と大きさによって変わる。難しければ振り塩をして密閉して半日寝かせてから干してもいい。水分の多さが解消され、干すことでうま味性分も濃縮される。後味がよく美味。クリックで閉じます![]()

![クリックで拡大表示]() クサヤモロのハンバーグ 旬の個体は刺身などいろいろ使えるが旬を外すと鮮度落ちも早くなり、身に水分が多くなる。このようなものは三枚に下ろして腹骨・血合い骨を取る。皮を引いてとんとんとたたく、脂が少なければバターかマヨネーズを加え、塩コショウ、ナツメッグを加えて、油で炒めた玉ねぎを加えてねる。これを焼き上げる。硬く締まるときには水、もしくはブイヨンを足すと柔らかくふっくら仕上がる。クリックで閉じます

クサヤモロのハンバーグ 旬の個体は刺身などいろいろ使えるが旬を外すと鮮度落ちも早くなり、身に水分が多くなる。このようなものは三枚に下ろして腹骨・血合い骨を取る。皮を引いてとんとんとたたく、脂が少なければバターかマヨネーズを加え、塩コショウ、ナツメッグを加えて、油で炒めた玉ねぎを加えてねる。これを焼き上げる。硬く締まるときには水、もしくはブイヨンを足すと柔らかくふっくら仕上がる。クリックで閉じます![]()

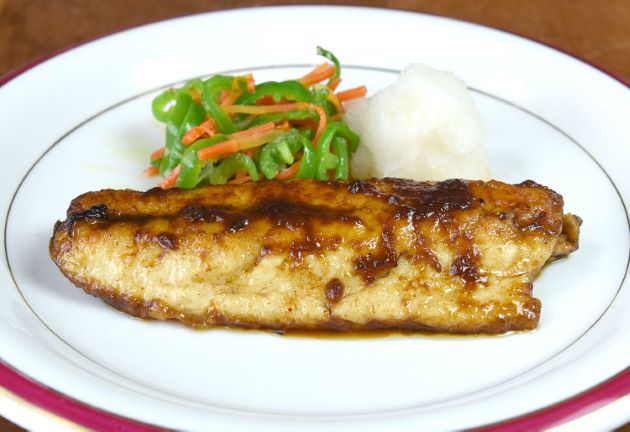

![クリックで拡大表示]() クサヤモロのムニエル、焼肉のタレ 水洗いして三枚に下ろす。腹骨・血合い骨を取る。塩コショウして小麦粉をまぶして多めの油でソテーする。仕上がりに焼肉のタレをからめる。短時間のソテーだと硬く締まらず、ややうま味に欠けるところを市販の焼肉のタレで味付けする。クリックで閉じます

クサヤモロのムニエル、焼肉のタレ 水洗いして三枚に下ろす。腹骨・血合い骨を取る。塩コショウして小麦粉をまぶして多めの油でソテーする。仕上がりに焼肉のタレをからめる。短時間のソテーだと硬く締まらず、ややうま味に欠けるところを市販の焼肉のタレで味付けする。クリックで閉じます![]()

好んで食べる地域・名物料理

くさや を大量に消費していた地域が八王子である。その昔、織物の町として栄えていた頃、織り子(機織りする女性)のおかずとなっていた。(八王子市天野鮮魚店他)関連コラム(郷土料理)

奄美大島魚味噌(いゅうみすぅ)

奄美大島魚味噌(いゅうみすぅ)

��えず飢餓に脅かされてきた奄美大島で、貴重な栄養源となったのがソテツ(裸子植物門ソテツ綱ソテツ科ソテツ属)だ。利用するのは雄株の幹(ソテツは雌雄異株)と実(なり・・・ 続きを開く 日本各地にある、づけ・茶漬け・づけ飯とは

日本各地にある、づけ・茶漬け・づけ飯とは

生の魚を刺身で食べて余ったものを、醤油などにつけて保存性を高めるものを「づけ(漬け)」と呼ぶ。日本各地で普通に行われているもので、あまった刺身などの保存のためで・・・ 続きを開く加工品・名産品

干もの原料 日本各地で干物に加工されている。![クリックで拡大表示 クサヤモロのくさや]() クリックで閉じます

クリックで閉じますクサヤモロのくさや

![クサヤモロのくさや]()

青むろのくさや 東京都伊豆諸島、静岡県伊豆半島などで作られているもの。塩が貴重な諸島部で、干ものを作るときの塩水を繰り返し使う内に、くさや菌(orynebacterium kusaya)が増殖する。このくさや菌の増殖した塩水で味つけすると独特の臭いと味わいが生まれる。これが「くさや(臭魚で「や」は魚を表す語尾)」だ。臭みはあるものの、独特の風味があって非常に美味。水産加工品の研究家(主にかまぼこ)清水亘が『新説三珍味』のひとつとして挙げている。あとの2つの『新説三珍味』は滋賀県琵琶湖の「ふなずし」、富山県の「黒作り」。

くさや菌(orynebacterium kusaya)には抗菌性があり、昔はきず薬に使っていたという。関連コラム(加工品)

ときどき無性に食べたくなる、くさや

ときどき無性に食べたくなる、くさや

��きどきやたらに食べたくなるものがいくつかあるが、「くさや」もそのひとつだ。初めて食べたときのことをおぼえているのは、かなり衝撃を受けたからだ。江戸川区小岩に住・・・ 続きを開く釣り情報

ー歴史・ことわざ・雑学など

ー参考文献・協力

『日本産魚類検索 全種の同定 第三版』(中坊徹次編 東海大学出版会)、『図説有用魚類千種 正続』(田中茂穂・阿部宗明 森北出版 1955年、1957年)、『日本産魚名大辞典』(日本魚類学会編 三省堂)、『紀州魚譜』(宇井縫蔵 淀屋書店 1929)