最大1.2m SL 前後になる。全体に赤く、赤褐色、もしくは青い小さな斑文が無数にある。胸鰭は淡い単色。D(Dorsal fin)/Ⅷ、11 A(Anal fin)/Ⅲ、8 P1(Pectoral fin)/14-17

スジアラの生物写真一覧 (クリックで上に拡大表示)

![体長1m前後になる。全体に赤く、赤褐色、もしくは青い小さな斑文が無数にある。胸鰭は淡い単色。D(Dorsal fin)/Ⅷ、11 A(Anal fin)/Ⅲ、8 P1(Pectoral fin)/14-17 [養殖]](https://www.zukan-bouz.com/public_image/Fish/102/Thumb630/sujiara00.jpg)

-

魚貝の物知り度

★★★★

知っていたら達人級食べ物としての重要度

★★★

一般的(流通量は普通)味の評価度

★★★★★

究極の美味

分類

顎口上綱硬骨魚綱条鰭亜綱新鰭区棘鰭上目スズキ系スズキ目スズキ亜目ハタ科ハタ亜科スジアラ属外国名

学名

Plectropomus leopardus (Lacepède, 1802)漢字・学名由来

漢字 筋荒(魚へんに荒) Sujiara

由来・語源 1945年以前には本州では若魚だけが発見されていたのだと思う。田中茂穂はたぶん縦縞のある幼魚を見て、Paracanthistius suji Tanaka, 1916 という学名をつけ、縦筋のあるハタという意味で「スジアラ」とつけたのだ。ただしこの田中茂穂の学名はシノニムである。また標準和名アカジンであったこともある。現スジアラ Plectropomus leopardus をニセスジハタとしていた。

『日本産魚類検索』(岡田彌一郎、松原喜代松 三省堂 初版1938)

〈スズキ科スヂハタ属 Plectropomus (CUVIER) OKEN スヅアラ Plectropomus maculatus BLOCH (Syn. Paracanthistius suji TANAKA)〉

この時点のPlectropomus maculatus BLOCH は現スジハタで国内海域では見つかっていない。

〈ニセスジアラ Plectropomus leopardus (LACEPEDE) 〉現スジアラの学名に標準和名 ニセスジアラ を当てる。Lacepède

Bernard Germain Lacepède(ベルナール・ジェルマン・ド・ラセペード 1756-1825 博物学者、音楽家。フランス)はビュフォン(Georges-Louis Leclerc de Buffon 博物学者。リンネとは違った配列を試みた)の後継者。地方名・市場名

生息域

海水魚。沿岸の岩礁やサンゴ礁外縁。非常に浅いところにもいる。

山口県、長崎県、鹿児島県南さつま市笠沙、相模湾〜[三重県熊野市]、[徳島県海陽町宍喰]〜屋久島の太平洋沿岸、伊豆大島、硫黄島・南硫黄島、琉球列島。

朝鮮半島南岸、台湾南部、香港、海南島、西沙諸島、南沙諸島、西太平洋、カロリン諸島、マジュロ環礁(マーシャル諸島)、オーストラリア北西岸。生態

産卵期は春から夏。基本情報

沖縄県、西南諸島、鹿児島県、長崎県をはじめ、長崎などであがる。赤い固体(アカジン)と黒い固体(コクジン)がいるが、赤い固体の方が高い。沖縄県ではこの赤い固体を祝い事などに使う。沖縄三大高級魚のひとつとしても有名であるが、今現在は国内全域で人気があり、高値をつけている。国内だけではなく西太平洋一帯で人気がある。

非常に味のいいハタで、養殖も行われている。

水産基本情報

市場での評価 関東にも鹿児島県、長崎県などから少なからず入荷してくる。高級魚。

漁法 釣り

主な産地 沖縄県、長崎県など。養殖も行われている。選び方

赤味の強いもの。身に張りがあり、目が澄んでいるもの。鰓が鮮紅色のものがいい。味わい

栄養

ー危険性など

ー食べ方・料理法・作り方 (基本はオススメ順掲載です)

スジアラの料理法・調理法・食べ方/清蒸(チンジョン)、煮る(まーす煮)、汁(みそ汁、鍋、潮汁)、生食(刺身)、ソテー(ポアレ、ムニエル)、ゆびき、焼く(幽庵焼き、みそ漬け、塩焼き)、揚げる(唐揚げ)![クリックで拡大表示]() スジアラの清蒸(ちんじょん) 三枚に下ろして、頭部、切身などを使う。ていねいに鱗をとり、水分をよくきる。皿にネギなどを並べて上に切り身を乗せる。15分前後強火で蒸す。魚醬、醤油、酒などを合わせたタレをかけ回し、ネギなどをのせて、熱したピーナッツ油をかける。ネギなど香りに、皮のゼラチン質の甘み、しみ出したエキスにタレの味が加わり、濃厚で強い味になる。ご飯にとても合う。クリックで閉じます

スジアラの清蒸(ちんじょん) 三枚に下ろして、頭部、切身などを使う。ていねいに鱗をとり、水分をよくきる。皿にネギなどを並べて上に切り身を乗せる。15分前後強火で蒸す。魚醬、醤油、酒などを合わせたタレをかけ回し、ネギなどをのせて、熱したピーナッツ油をかける。ネギなど香りに、皮のゼラチン質の甘み、しみ出したエキスにタレの味が加わり、濃厚で強い味になる。ご飯にとても合う。クリックで閉じます![]()

![クリックで拡大表示]() スジアラのまーす煮 少量の塩水を使い強火で蒸し煮する沖縄の料理。水洗いして頭を梨子割りにする。水分をよくきり、やや強めの塩水の中で短時間で煮上げる。身はふっくらと絹のようになめらかになり、皮はゼラチン質に。口に含むとゼラチン質が甘く、ねっとりとしている。一緒に煮た豆腐がとてもおいしい。クリックで閉じます

スジアラのまーす煮 少量の塩水を使い強火で蒸し煮する沖縄の料理。水洗いして頭を梨子割りにする。水分をよくきり、やや強めの塩水の中で短時間で煮上げる。身はふっくらと絹のようになめらかになり、皮はゼラチン質に。口に含むとゼラチン質が甘く、ねっとりとしている。一緒に煮た豆腐がとてもおいしい。クリックで閉じます![]()

![クリックで拡大表示]() スジアラのみそ汁(魚汁) あらなどを集めて置く。湯通しして冷水に落として残った鱗やぬめりを流す。水分をよくきり、水から煮出してみそを溶く。うま味豊かな汁になり、付着した身と皮が非常にうまい。クリックで閉じます

スジアラのみそ汁(魚汁) あらなどを集めて置く。湯通しして冷水に落として残った鱗やぬめりを流す。水分をよくきり、水から煮出してみそを溶く。うま味豊かな汁になり、付着した身と皮が非常にうまい。クリックで閉じます![]()

![クリックで拡大表示]() スジアラの刺身 水洗いして三枚に下ろる。皮を引いて刺身状に切る。血合いがとても弱く目立たない。食感が心地よく非常にうま味が豊かだ。ていねいに締めたものは数日楽しめる。締めて4日目くらいからうま味が強くなる。クリックで閉じます

スジアラの刺身 水洗いして三枚に下ろる。皮を引いて刺身状に切る。血合いがとても弱く目立たない。食感が心地よく非常にうま味が豊かだ。ていねいに締めたものは数日楽しめる。締めて4日目くらいからうま味が強くなる。クリックで閉じます![]()

![クリックで拡大表示]() スジアラのゆびき 九州などで作られている、皮付きのゆびきはハタ類に合う料理だ。三枚に下ろして皮付きのまま刺身状に切る。これを薄い塩水の中で一瞬湯通しして冷水に落とす。水分をよくきる。梅肉、酢みそなどで食べる。クリックで閉じます

スジアラのゆびき 九州などで作られている、皮付きのゆびきはハタ類に合う料理だ。三枚に下ろして皮付きのまま刺身状に切る。これを薄い塩水の中で一瞬湯通しして冷水に落とす。水分をよくきる。梅肉、酢みそなどで食べる。クリックで閉じます![]()

![クリックで拡大表示]() スジアラの焼霜造(焼き切り) 水洗いして三枚に下ろす。血合い骨を切り取る。ここでは背の方の皮をあぶって冷水に落として粗熱を取り、水分をよくきる。刺身状に切る。やや皮は硬めであるがうま味豊かでとても味わい深い。クリックで閉じます

スジアラの焼霜造(焼き切り) 水洗いして三枚に下ろす。血合い骨を切り取る。ここでは背の方の皮をあぶって冷水に落として粗熱を取り、水分をよくきる。刺身状に切る。やや皮は硬めであるがうま味豊かでとても味わい深い。クリックで閉じます![]()

![クリックで拡大表示]() スジアラの揚げる あらなどを集めて置く。かまや刺身にした身の多い部分に片栗粉をまぶしてじっくりと二度揚げする。太い骨は無理だが、ひれや皮などが非常に香ばしい。身は鶏肉のように締まり、ほんのり甘味がある。クリックで閉じます

スジアラの揚げる あらなどを集めて置く。かまや刺身にした身の多い部分に片栗粉をまぶしてじっくりと二度揚げする。太い骨は無理だが、ひれや皮などが非常に香ばしい。身は鶏肉のように締まり、ほんのり甘味がある。クリックで閉じます![]()

![クリックで拡大表示]() スジアラの塩焼き 頭部は梨子割りにして塩をする。これを1日以上寝かせる。これをじっくり時間をかけて焼く。塩をして寝かせることで身が強く締まらず柔らかく仕上がる。身離れもよく味があって食べ飽きない。思った以上に食べでがある。クリックで閉じます

スジアラの塩焼き 頭部は梨子割りにして塩をする。これを1日以上寝かせる。これをじっくり時間をかけて焼く。塩をして寝かせることで身が強く締まらず柔らかく仕上がる。身離れもよく味があって食べ飽きない。思った以上に食べでがある。クリックで閉じます![]()

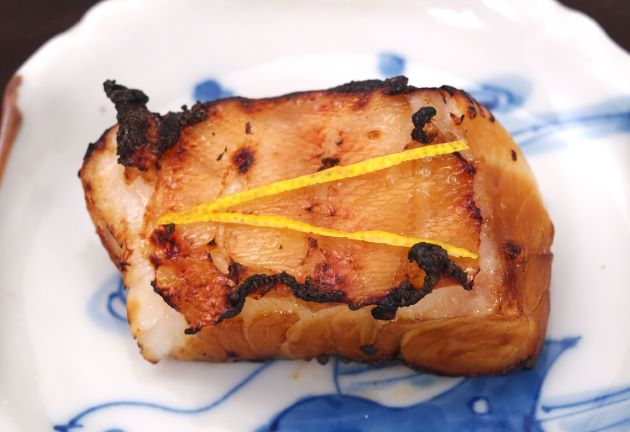

![クリックで拡大表示]() スジアラの幽庵焼き 塩焼きなどよりも漬け魚の方が向いているように思う。三枚に下ろして、切り身にして水分をよくきる。酒・醤油・みりん同割りの地に半日以上つけ込む。じっくり焦がさないように焼き上げる。幽庵焼き、西京漬けは見事な味。皮がむっちりして、身に香りがある。クリックで閉じます

スジアラの幽庵焼き 塩焼きなどよりも漬け魚の方が向いているように思う。三枚に下ろして、切り身にして水分をよくきる。酒・醤油・みりん同割りの地に半日以上つけ込む。じっくり焦がさないように焼き上げる。幽庵焼き、西京漬けは見事な味。皮がむっちりして、身に香りがある。クリックで閉じます![]()

好んで食べる地域・名物料理

長崎県、鹿児島県、沖縄県

マクブー(マクブとも)、シロクラベラ、アカジンミーバイ(アカジンとも、スジアラ)、アカマチ(ハマダイ)は沖縄三大高級魚とされる。加工品・名産品

ー釣り情報

グルクン(タカサゴ類)をエサにして釣る。歴史・ことわざ・雑学など

ー参考文献・協力

協力/河村雄太さん(沖縄県石垣市) 田中水産(鹿児島県鹿児島市 ■http://tanakasuisan-kagoshima.com/)

『図説有用魚類千種 正続』(田中茂穂・阿部宗明 森北出版 1955年、1957年)、『日本産魚類検索 全種の同定 第二版』(中坊徹次編 東海大学出版会)、『九州発 食べる地魚図鑑』(大富潤 南方新社 2011)、『沖縄魚図鑑』(悦秀満 沖縄マリン出版)、『沖縄の釣り魚』(城一人 フィッシング沖縄社)