SL 40cm以上になる。体高があり側へん(左右に平たい)。体側胸鰭から背にかけて斜めの褐色の帯がある。両顎に犬歯があり、口の後方(口角)にも1対の犬歯(後方犬歯)がある。[鹿児島県産 30cm SL ・0.859kg]

イラの生物写真一覧 (クリックで上に拡大表示)

![SL 40cm以上になる。体高があり側へん(左右に平たい)。体側胸鰭から背にかけて斜めの褐色の帯がある。両顎に犬歯があり、口の後方(口角)にも1対の犬歯(後方犬歯)がある。[鹿児島県産 30cm SL ・0.859kg]](https://www.zukan-bouz.com/public_image/Fish/873/Thumb630/ira_1.jpg)

![SL 40cm以上になる。体高があり側へん(左右に平たい)。体側胸鰭から背にかけて斜めの褐色の帯がある。両顎に犬歯があり、口の後方(口角)にも1対の犬歯(後方犬歯)がある。[銭州 34cm SL ・1.4kg]](https://www.zukan-bouz.com/public_image/Fish/873/Thumb630/20230719558.jpg)

![SL 40cm以上になる。体高があり側へん(左右に平たい)。体側胸鰭から背にかけて斜めの褐色の帯がある。両顎に犬歯があり、口の後方(口角)にも1対の犬歯(後方犬歯)がある。[銭州 34cm SL ・1.4kg]](https://www.zukan-bouz.com/public_image/Fish/873/Thumb630/20230719564.jpg)

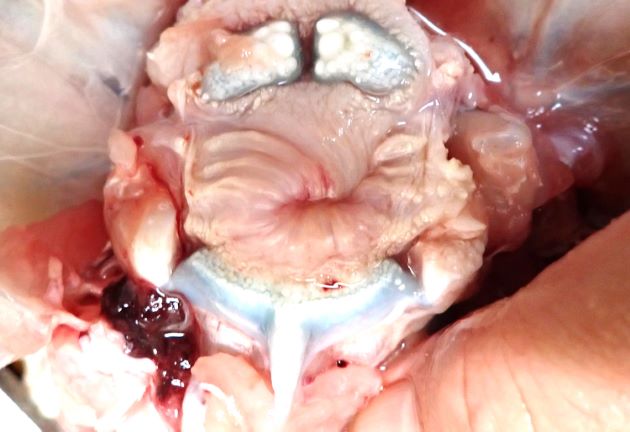

![SL 40cm以上になる。体高があり側へん(左右に平たい)。体側胸鰭から背にかけて斜めの褐色の帯がある。両顎に犬歯があり、口の後方(口角)にも1対の犬歯(後方犬歯)がある。[銭州 34cm SL ・1.4kg]](https://www.zukan-bouz.com/public_image/Fish/873/Thumb630/20230719580.jpg)

![SL 40cm以上になる。体高があり側へん(左右に平たい)。体側胸鰭から背にかけて斜めの褐色の帯がある。両顎に犬歯があり、口の後方(口角)にも1対の犬歯(後方犬歯)がある。[銭州 34cm SL ・1.4kg]](https://www.zukan-bouz.com/public_image/Fish/873/Thumb630/20230719584.jpg)

-

珍魚度・珍しさ

★★

少し努力すれば手に入る魚貝の物知り度

★★★★

知っていたら達人級食べ物としての重要度

★★

地域的、嗜好品的なもの味の評価度

★★★★

非常に美味

分類

顎口上綱硬骨魚綱条鰭亜綱新鰭区棘鰭上目スズキ系ベラ亜目ベラ科イラ属外国名

学名

Choerodon azurio (Jordan and Snyder, 1901)漢字・学名由来

漢字 伊良、苛、苛魚 Ira

由来・語源 つかまえようとすると逆にかみつきにくる。そのために「苛々する魚(いらいらするさかな)」の意味。

和歌山県田辺、串本での呼び名「伊良」で、田中茂穂が標準和名として採用したのだと推測する。

本種はカンダイとの混称がとても多い。

〈CHOEROPS japonicus C&V かんだひ(もはみ) 鹿児島〉 の「かんだひ」は明らかに本種。『帝国博物館天産部魚類標本目録.帝国博物館』(石川千代松・松浦歓一郎 1897/明治30年)

『紀州魚譜』(宇井縫蔵 淀屋書店 1929)には標準和名のイラはなく、カンダイ(学名は本種)の地方名としてある。

田中茂穂と宇井縫蔵は1878の同年生まれであり、交流が深かったために、紀州(和歌山県・三重県)での呼び名が標準和名として多く採用されている。

〈イラ(紀州地方の呼名) この魚は、捕らえようとすると咬みつきにくる。そのために強気者の「苛苛魚」の意で《イラ》とよぶといわれている。同じ仲間のカンダイ(コブダイ)を「癇鯛」と回すれば、イラを「苛魚」と解することは不自然ではあるまい。〉『新釈魚名考』(榮川省造 青銅企画出版 1982)Jordan

David Starr Jordan〈デイビッド・スター・ジョーダン(ジョルダン) 1851-1931 アメリカ〉。魚類学者。日本の魚類学の創始者とされる田中茂穂とスナイダーとの共著『日本魚類目録』を出版。

Snyder

ジョン・オターバイン・スナイダー(1867-1943 アメリカ) 魚類学者。スタンフォード大学の魚類学教授。『日本魚類目録(A catalogue of the fishes of Japan)』を田中茂穂、David Starr Jordanとともに作る。地方名・市場名

生息域

海水魚。浅い岩礁域。

新潟県・千葉県館山〜九州南岸の日本海・東シナ海、太平洋沿岸、瀬戸内海、奄美大島。

朝鮮半島南岸、鬱陵島、済州島、台湾、福建省、中国南シナ海沿岸。生態

消化器からは貝殻や甲殻類の殻などがつぶされた状態で出てくる。

産卵期は5〜7月にかけて基本情報

新潟県・千葉県房総半島の比較的浅場に生息しているベラ科の魚である。ベラ科でも本種を含むイラ属は比較的大型になり、味がいいのが特徴である。刺し網や定置網、釣り漁で揚がる。

関東では珍しいというほどではないが入荷量は少なく、一般的な小売り店で売られてるのことの少ない魚だ。大型の割りに、知名度は低い。

特に昔は、せいぜい潰しもの(練り製品)の材料になるくらいの魚程度の評価でしかなかった。古い図鑑などにまずい魚だとあるのは水揚げ後の扱いが悪かったためだ。これが評価を上げはじめたのは国内の漁獲量の激減で個々の魚の扱いがよくなったためと、流通の発達である。

歩留まりがよく、とりわけ味がいいので、九州など産地では盛んに食べられている。関東などでも本種の価値を再認識するとよいだろう。

珍魚度 珍しい魚ではないが、水揚げ量が少ないために手に入れるのはなかなか難しい。水産基本情報

市場での評価 入荷量は少ない。ベラ類はおしなべて安いが、本種は大型なのでやや高値。活け締めや活魚は高い。

漁法 釣り、定置網、刺し網

産地 和歌山県、徳島県、大分県など選び方

基本的に活け締め・活魚がいい。体色の強いもの。赤味の強いもの。触って張りがあり、目が澄んでいるもの。味わい

旬は晩秋から初夏ではないかと思うがはっきりわからない。

本種は扱いで味が極端に違う。活け締め・活魚は身が締まっているし、水っぽくない。野締めは明らかにまずいし、臭味がある。水っぽくて筋肉も柔らかい。

大きい方が美味。

鱗は柔らかく大きい。皮はしっかりして厚みがある。骨はあまり硬くないが咽頭歯周りが硬い。

白身でまったくクセがない。柔らかくつぶれやすい身だが、熱を通すと締まる。ほどよく繊維質で口に入れると適度にほぐれる。いいだしが出る。栄養

ー危険性など

ー食べ方・料理法・作り方 (基本はオススメ順掲載です)

イラの料理・レシピ・食べ方/生食(セビチェ、刺身、焼霜造り、皮霜造り)、煮る(煮つけ、鍋)、汁(みそ汁)、ソテー(ポワレ)、焼く(みそ漬け、つけ焼き)![クリックで拡大表示]() クリックで閉じます

クリックで閉じます![]()

イラの蒸し魚(清蒸) 中華料理の蒸し魚はあまりにもおいしいので、熱帯のハタ類などの現象を招いたなどとされる。非常に単純な料理なのに、おいしいというのが特徴である。ここでは兜を使ったが、蒸していちばんおいしい部分である。

水洗いして頭部を梨子割りにする。頭部の鱗はていねいに包丁などでこそげ取る。水分をよくきる。皿に太葱などをわたし、その上に兜を乗せて、10〜15分ほど蒸す。

蒸し上がったらタレ(紹興酒・醤油・醤油・少量の魚醬・砂糖を合わせて一煮立ちさせたもの)をかけ、香りのある野菜、鷹の爪などを乗せる。

煙が出るくらいに熱した油をかける。

頭部の分厚い皮がゼラチン質になり、口に含むととろりとして甘い。皮だけで御馳走といったものだ。身はタレに絡めて食べると豊潤でやたらに美味。ご飯に合う。

![クリックで拡大表示]() イラの刺身 活け締めしたものか、活魚を使いたい。水洗いして三枚に下ろし、腹骨と血合い骨を取る。皮を引いて刺身にする。脂があっても明確に脂と感じられない。脂は身に混在して舌触りを滑らかにし、微かな口溶け感が甘味と感じられる。いずれにしろ穏やかなおいしさである。クリックで閉じます

イラの刺身 活け締めしたものか、活魚を使いたい。水洗いして三枚に下ろし、腹骨と血合い骨を取る。皮を引いて刺身にする。脂があっても明確に脂と感じられない。脂は身に混在して舌触りを滑らかにし、微かな口溶け感が甘味と感じられる。いずれにしろ穏やかなおいしさである。クリックで閉じます![]()

![クリックで拡大表示]() イラの皮霜造 本種の筋肉(身)は水分が多く水っぽい。ただしくせのない味わいで、ほんのり甘味が感じられる。やや間延びのした味に、アクセントをつけるのが皮の味である。三枚に下ろして腹骨と血合い骨を取る。皮目に湯をかけて氷水に落として粗熱をとり、水分をよくきる。これを刺身状に切る。クリックで閉じます

イラの皮霜造 本種の筋肉(身)は水分が多く水っぽい。ただしくせのない味わいで、ほんのり甘味が感じられる。やや間延びのした味に、アクセントをつけるのが皮の味である。三枚に下ろして腹骨と血合い骨を取る。皮目に湯をかけて氷水に落として粗熱をとり、水分をよくきる。これを刺身状に切る。クリックで閉じます![]()

![クリックで拡大表示]() イラの湯がけ 長崎県の漁師さんに教わった食べ方である。日本各地に同様の料理があると思うので、それぞれの呼び名を大切に。三枚に下ろして血合い骨・腹骨を取る。皮付きのまま刺身状にきり、沸騰した湯に冷水を少し入れてくらいの湯をかける。氷水に落として粗熱を取る。水分をよくきる、酢みそなどで食べるととてもおいしい。クリックで閉じます

イラの湯がけ 長崎県の漁師さんに教わった食べ方である。日本各地に同様の料理があると思うので、それぞれの呼び名を大切に。三枚に下ろして血合い骨・腹骨を取る。皮付きのまま刺身状にきり、沸騰した湯に冷水を少し入れてくらいの湯をかける。氷水に落として粗熱を取る。水分をよくきる、酢みそなどで食べるととてもおいしい。クリックで閉じます![]()

![クリックで拡大表示 バンドの焼き切り]() イラの焼霜造(焼き切り) 三枚に下ろしたイラは大きいものは血合い骨を切り取り、小さなものは血合い骨を抜く。水分をよく拭き取り、皮目をあぶって急速冷凍できる場所に移してあら熱を取る。氷水に落として水分をよくきってもいい。これを刺身状に切る。皮目のうまさが淡泊な味わいにプラスするが、焼いた香りが強く出過ぎる嫌いがある。好き嫌いがでるかも知れない。クリックで閉じます

イラの焼霜造(焼き切り) 三枚に下ろしたイラは大きいものは血合い骨を切り取り、小さなものは血合い骨を抜く。水分をよく拭き取り、皮目をあぶって急速冷凍できる場所に移してあら熱を取る。氷水に落として水分をよくきってもいい。これを刺身状に切る。皮目のうまさが淡泊な味わいにプラスするが、焼いた香りが強く出過ぎる嫌いがある。好き嫌いがでるかも知れない。クリックで閉じますバンドの焼き切り

![バンドの焼き切り]()

![クリックで拡大表示]() イラのセビチェ 淡泊で嫌みのない身質ながら、単に刺身にするともの足りないと思うかも。これを柑橘類と青唐辛子、香りのある野菜で補う。皮を引きやや小さめに切る。ライム(柑橘類ならなんでもいい)と塩でマリネ。少し寝かせたら紫玉ねぎ(ただの玉ねぎでもいい)、香りのある青み(トマトもいい)で和える。テキーラなどスピリッツが合う。クリックで閉じます

イラのセビチェ 淡泊で嫌みのない身質ながら、単に刺身にするともの足りないと思うかも。これを柑橘類と青唐辛子、香りのある野菜で補う。皮を引きやや小さめに切る。ライム(柑橘類ならなんでもいい)と塩でマリネ。少し寝かせたら紫玉ねぎ(ただの玉ねぎでもいい)、香りのある青み(トマトもいい)で和える。テキーラなどスピリッツが合う。クリックで閉じます![]()

![クリックで拡大表示 イラの若狭焼き]() イラの若狭焼き 和歌山県で「あまだい」、「磯あまだい」などというのは、やはりアマダイ科に似ているからかも知れない。水分が多い割りにうま味があり、取り分け皮目のうまさは際立っている。アマダイと同様に若狭焼きにしてみた。水洗いして頭部を梨子割りにする。振り塩をして少し寝かせて焼き始める。8分通り火が通ったら酒・少量の醤油を合わせた若狭地を塗りながら焼き上げる。クリックで閉じます

イラの若狭焼き 和歌山県で「あまだい」、「磯あまだい」などというのは、やはりアマダイ科に似ているからかも知れない。水分が多い割りにうま味があり、取り分け皮目のうまさは際立っている。アマダイと同様に若狭焼きにしてみた。水洗いして頭部を梨子割りにする。振り塩をして少し寝かせて焼き始める。8分通り火が通ったら酒・少量の醤油を合わせた若狭地を塗りながら焼き上げる。クリックで閉じますイラの若狭焼き

![イラの若狭焼き]()

![クリックで拡大表示]() イラのみりん焼き とても味のいい皮目を生かすために、振り塩をして半日以上寝かせて、みりんに1時間程度漬け込み。みりんをつけながら焼き上げたもの。酒を使っても美味。皮目のうま味とみりんが相乗効果を生み、身は適度に繊維質で舌に滑らかである。クリックで閉じます

イラのみりん焼き とても味のいい皮目を生かすために、振り塩をして半日以上寝かせて、みりんに1時間程度漬け込み。みりんをつけながら焼き上げたもの。酒を使っても美味。皮目のうま味とみりんが相乗効果を生み、身は適度に繊維質で舌に滑らかである。クリックで閉じます![]()

![クリックで拡大表示]() イラの塩焼き 本種は鮮度が悪いと臭味がでるので、活け締めなどを使いたい。ここではカマ下の部分を使ったが部分的にはどこでもいい。振り塩をして1時間程度寝かせる。表面に出て来た水分を拭き取り、じっくりと焼き上げる。クリックで閉じます

イラの塩焼き 本種は鮮度が悪いと臭味がでるので、活け締めなどを使いたい。ここではカマ下の部分を使ったが部分的にはどこでもいい。振り塩をして1時間程度寝かせる。表面に出て来た水分を拭き取り、じっくりと焼き上げる。クリックで閉じます![]()

![クリックで拡大表示]() イラのムニエル 水洗いして三枚に下ろす。腹骨・血合い骨を取り、塩コショウする。小麦粉をまぶしてじっくりと香ばしくソテーする。火が通ったら身を皿に取りだし、残ったフライパンに白ワイン、レモン、塩コショウして煮つめてソースにする。白ワインを加えるときには必ず火をとめ、加えてから火をつけること。クリックで閉じます

イラのムニエル 水洗いして三枚に下ろす。腹骨・血合い骨を取り、塩コショウする。小麦粉をまぶしてじっくりと香ばしくソテーする。火が通ったら身を皿に取りだし、残ったフライパンに白ワイン、レモン、塩コショウして煮つめてソースにする。白ワインを加えるときには必ず火をとめ、加えてから火をつけること。クリックで閉じます![]()

![クリックで拡大表示]() イラのポワレ ベラ亜目のベラ科、ブダイ科は火を通すと溶けたり、煮崩れる皮であることが多いが、イラは比較的強い。上品な白身でソテーすることで味わいが増すのでポワレは非常にいい。皮目は香ばしく、なかはしっとりと揚がる。クリックで閉じます

イラのポワレ ベラ亜目のベラ科、ブダイ科は火を通すと溶けたり、煮崩れる皮であることが多いが、イラは比較的強い。上品な白身でソテーすることで味わいが増すのでポワレは非常にいい。皮目は香ばしく、なかはしっとりと揚がる。クリックで閉じます![]()

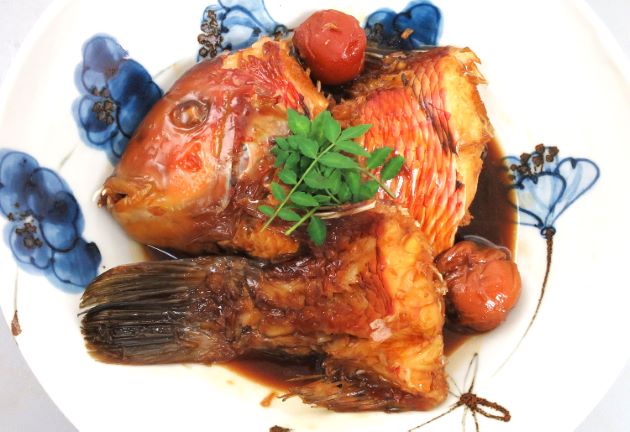

![クリックで拡大表示]() イラの煮つけ尾鷲風 煮つけも本種の定番的な料理法。三重県尾鷲市では煮つけをするときに梅干しと一緒に煮る。生臭みがとれて、とても味がいい。またしょうゆ・酒・みりん、しょうゆ・酒、しょうゆ・砂糖などお好みの味つけで煮て欲しい。クリックで閉じます

イラの煮つけ尾鷲風 煮つけも本種の定番的な料理法。三重県尾鷲市では煮つけをするときに梅干しと一緒に煮る。生臭みがとれて、とても味がいい。またしょうゆ・酒・みりん、しょうゆ・酒、しょうゆ・砂糖などお好みの味つけで煮て欲しい。クリックで閉じます![]()

![クリックで拡大表示]() イラの中華風煮込み 中国で蒸し魚に使う香味醤油と八角、ニンニクで煮たもの。水洗いして水分をよくきる。湯通しして冷水に落として残った鱗やぬめりを流す。これを紹興酒・香味醤油・八角・にんにく・水を煮立たせたなかで煮る。やや淡泊過ぎる味を中国醤油の味が補い、ご飯に合う。クリックで閉じます

イラの中華風煮込み 中国で蒸し魚に使う香味醤油と八角、ニンニクで煮たもの。水洗いして水分をよくきる。湯通しして冷水に落として残った鱗やぬめりを流す。これを紹興酒・香味醤油・八角・にんにく・水を煮立たせたなかで煮る。やや淡泊過ぎる味を中国醤油の味が補い、ご飯に合う。クリックで閉じます![]()

![クリックで拡大表示]() イラのちり鍋(水炊き) 「ちり鍋」。適宜に切り、塩でしめてから湯通し、これを冷水に取り鱗などを取り、鍋材料にする。身だけを煮ながら食べるなら昆布とあらでだしを取るといい。味つけは塩と酒のみ。またしょうゆ仕立てにしてもいいし、あらでも内臓でもなんでも放り込んだ野趣溢れる鍋もうまい。クリックで閉じます

イラのちり鍋(水炊き) 「ちり鍋」。適宜に切り、塩でしめてから湯通し、これを冷水に取り鱗などを取り、鍋材料にする。身だけを煮ながら食べるなら昆布とあらでだしを取るといい。味つけは塩と酒のみ。またしょうゆ仕立てにしてもいいし、あらでも内臓でもなんでも放り込んだ野趣溢れる鍋もうまい。クリックで閉じます![]()

![クリックで拡大表示]() イラのみそ汁 ベラ科のなかでは水分が少なく煮崩れすることもなく、実にうまいだしが出る。大型のものはあらを、小振りのものは水洗いしてぶつ切りにする。これを湯通しして冷水に落として残った鱗やぬめりを流す。この行程をすると悪が出にくく、きれいに仕上がるが省いてもいい。水(昆布だしでも、差し昆布をしてもいい)で煮だしてみそを溶く。ご飯に合う。クリックで閉じます

イラのみそ汁 ベラ科のなかでは水分が少なく煮崩れすることもなく、実にうまいだしが出る。大型のものはあらを、小振りのものは水洗いしてぶつ切りにする。これを湯通しして冷水に落として残った鱗やぬめりを流す。この行程をすると悪が出にくく、きれいに仕上がるが省いてもいい。水(昆布だしでも、差し昆布をしてもいい)で煮だしてみそを溶く。ご飯に合う。クリックで閉じます![]()

![クリックで拡大表示]() イラの潮汁 あらなどを集めて置く。食べやすい大きさに切り、湯通しする。冷水に落として残った鱗やぬめりを流す。水分をよくきり昆布だしで煮だして酒・塩で味つけする。思った以上に豊かな味の汁が楽しめる。クリックで閉じます

イラの潮汁 あらなどを集めて置く。食べやすい大きさに切り、湯通しする。冷水に落として残った鱗やぬめりを流す。水分をよくきり昆布だしで煮だして酒・塩で味つけする。思った以上に豊かな味の汁が楽しめる。クリックで閉じます![]()

関連コラム(料理法・レシピ)

面の皮の厚いイラは清蒸だろう

面の皮の厚いイラは清蒸だろう

八王子綜合卸売協同組合、マル幸、クマゴロウが銭州で釣り上げたイラはいろいろ料理して、すべて美味であった。 ベラ科の魚が今ひとつ人気がないのは漁獲後の扱いの問題で・・・ 続きを開く好んで食べる地域・名物料理

ー加工品・名産品

ー釣り情報

磯釣り、イシダイ釣りなどの外道。歴史・ことわざ・雑学など

ー参考文献・協力

協力/小熊清司さん(マル幸水産 八王子市北野)

『図説有用魚類千種 正続』(田中茂穂・阿部宗明 森北出版 1955年、1957年)、『日本産魚類検索 全種の同定 第二版』(中坊徹次編 東海大学出版会)、『日本の海水魚』(岡村収、尼岡邦夫編・監修 山と渓谷社)、『日本産魚名大辞典』(日本魚類学会編 三省堂)、『海のはくぶつかん 1993年5月号 駿河湾と相模湾で調べられたイラの生態』(日置勝三)地方名・市場名 ?