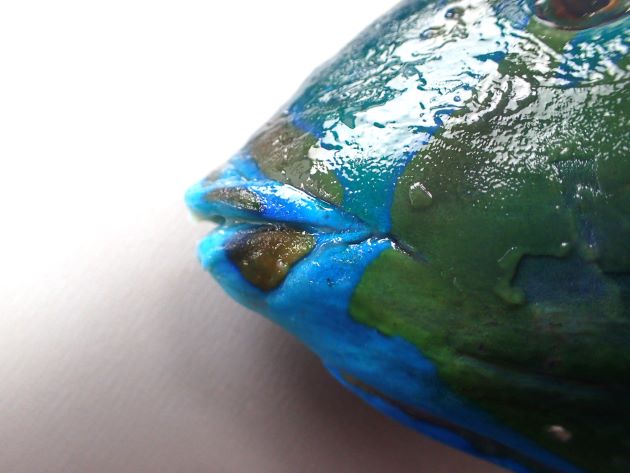

SL 35cm前後になる。側へんして細長い。体側に規則的な濃い色をした横縞がある。唇の半分近くに濃い部分がある。

ナメラベラの生物写真一覧 (クリックで上に拡大表示)

-

魚貝の物知り度

★★★★★

知っていたら学者級食べ物としての重要度

★★

地域的、嗜好品的なもの味の評価度

★★★

美味

分類

顎口上綱硬骨魚綱条鰭亜綱新鰭区棘鰭上目スズキ系スズキ目ベラ亜目ベラ科シロタスキベラ属外国名

学名

Hologymnosus annulatus (Lacepède, 1801)漢字・学名由来

漢字/滑倍良 Namerabera

由来・語源/表面を触った感触だと思う。Lacepède

Bernard Germain Lacepède(ベルナール・ジェルマン・ド・ラセペード 1756-1825 博物学者、音楽家。フランス)はビュフォン(Georges-Louis Leclerc de Buffon 博物学者。リンネとは違った配列を試みた)の後継者。地方名・市場名 ?

生息域

海水魚。浅い砂礫・砂地、サンゴ礁域。

八丈島、小笠原諸島、静岡県富戸、和歌山県串本、高知県柏島、愛媛県宇和海、[鹿児島県南さつま市笠沙]、屋久島、琉球列島、南大東島。

台湾南部、東沙諸島、西沙諸島、南沙諸島、ハワイ諸島・イースター島をのぞくインド-太平洋。生態

夜や危険を感じたときに砂にもぐる。

小魚などを捕食する。基本情報

沖縄県などでときに見かけるベラ類のひとつ。ただしイラ属のマクブ(シロクラベラ)、ミツバモチノウオなどと比べると認知度が低い。水産基本情報

市場での評価/沖縄県ではときどき見かける。安い。

漁法/刺し網

産地/沖縄県選び方

触って張りのあるもの。体色が鮮やかなもの。味わい

旬は不明。

鱗は細かく取りにくい。皮は厚みがあって強い。骨は柔らかい。

透明感のある白身でやや水分が多いものの、熱を通しても硬く締まりすぎない。栄養

ー危険性など

ー食べ方・料理法・作り方 (基本はオススメ順掲載です)

好んで食べる地域・名物料理

ー加工品・名産品

ー釣り情報

ー歴史・ことわざ・雑学など

ー参考文献・協力

協力/海鮮料理店 島(沖縄県恩納村)

『日本産魚類検索 全種の同定 第三版』(中坊徹次編 東海大学出版会)、『美ら海市場図鑑 知念市場の魚たち』(三浦信男 ぬにふぁ星 2012)