80cm SL 前後になる。細長く体色は赤い。背鰭は鱗で覆われず、欠刻(背鰭が2つに分かれているように見える)がある。両顎に臼歯がない。尾鰭の上葉・下葉は伸びず、上葉先端は黒くない、下葉先端は白い。[28cm SL ・0.5kg]

ハチジョウアカムツの生物写真一覧 (クリックで上に拡大表示)

![80cm SL 前後になる。細長く体色は赤い。背鰭は鱗で覆われず、欠刻(背鰭が2つに分かれているように見える)がある。両顎に臼歯がない。尾鰭の上葉・下葉は伸びず、上葉先端は黒くない、下葉先端は白い。[28cm SL ・0.5kg]](https://www.zukan-bouz.com/public_image/Fish/416/Thumb630/20230714960.jpg)

![80cm SL 前後になる。細長く体色は赤い。背鰭は鱗で覆われず、欠刻(背鰭が2つに分かれているように見える)がある。両顎に臼歯がない。尾鰭の上葉・下葉は伸びず、上葉先端は黒くない、下葉先端は白い。[1.7kg]](https://www.zukan-bouz.com/public_image/Fish/416/Thumb630/111230641.jpg)

![80cm SL 前後になる。細長く体色は赤い。背鰭は鱗で覆われず、欠刻(背鰭が2つに分かれているように見える)がある。両顎に臼歯がない。尾鰭の上葉・下葉は伸びず、上葉先端は黒くない、下葉先端は白い。[28cm SL ・0.5kg]](https://www.zukan-bouz.com/public_image/Fish/416/Thumb630/20230714955.jpg)

-

珍魚度・珍しさ

★★★

がんばって探せば手に入る魚貝の物知り度

★★★★

知っていたら達人級食べ物としての重要度

★★★

一般的(流通量は普通)味の評価度

★★★★★

究極の美味

分類

顎口上綱硬骨魚綱条鰭亜綱新鰭区棘鰭上目スズキ系スズキ目スズキ亜目フエダイ科ハマダイ属外国名

学名

Etelis carbunculus Cuvier.1824漢字・学名由来

漢字 八丈赤鯥 Htijouakamutu

由来・語源 阿部宗明の命名。〈八丈島でムツという。……ハチジョウアカムツとは筆者の命名したところである。〉『図説有用魚類千種 正続』(田中茂穂・阿部宗明 森北出版 1955年、1957年)。当時、阿部宗明は〈ハワイと伊豆七島から知られている〉としている。

『魚類大図鑑 南日本の沿岸魚』(益田一、荒賀忠一、吉野哲夫 東海大学出版会 1975)には〈わが国では沖縄をのぞけばまれにみられる程度〉としている。

東京都では小笠原から定期的に入荷してくる。珍しいものではない。小笠原諸島は産地だが同諸島の本土復帰は1968年、同諸島との定期便、小笠原丸の就航は1979年のことだ。2022年現在も八丈島など伊豆諸島からの入荷は非常に希だ。小笠原諸島の魚が定期的に入荷するようになってから東京市場でも知られるようになったのだと思う。

沖縄の返還は1972年。本種の一大産地である琉球列島の魚の研究が進むのは1970年代以降だ。

トカラ列島は1952年返還。

奄美大島の返還は1953年。Cuvier

バロン・ジョルジュ・レオポルド・クレティアン・フレデリック・ダゴベール・キュヴィエ(Baron Georges Léopold Chrétien Frédéric Dagobert Cuvier 1769-1832)。フランスの分類学者。キュビエとされることが多い。スエーデンのリンネ、フランスのビュフォンの分類体系に解剖学や古生物学などを加味して現在の形の礎を作った巨人のひとり。

Abe

阿部宗明(あべ ときはる Abe Tokiharu 1911-1996)。魚類学者。田中茂穂の後継者。多くの魚を記載。国内だけではなく、「新顔の魚」にて輸入、海外で漁獲される魚の魚名も多数つけている。地方名・市場名 ?

生息域

海水魚。水深200メートルより深場。

八丈島、鳥島、西之島、小笠原諸島、北硫黄島、硫黄島、神奈川県三浦半島三﨑、和歌山県串本、高知県、宇治群島、屋久島、琉球列島。

台湾、東沙諸島、インド-太平洋(オーストラリア北西岸・北岸とマルケサス諸島以東をのぞく)生態

ー基本情報

伊豆諸島・鹿児島以南のやや深場に生息している。代表的な産地は鹿児島県と東京都である。

総て釣り物で、産地は限定的で一般的な食用魚ではない。非常に値段が高い比較的大消費地を中心に売り買いされている魚である。特に東京では古くから食べられていて、本種が高級魚となったのも東京からだ。代表的な産地は伊豆諸島、小笠原、鹿児島などから入荷してくる。

珍魚度 珍魚ではないが非常に高価で流通は限定的。東京都の市場や鹿児島県、沖縄県などで探すほかない。水産基本情報

選び方

赤が鮮やかなもの。鰓が鮮紅色のもの。味わい

比較的年間を通じて安定した味わいで旬は不明。

鱗は硬く取りにくい。皮厚みがあって強い。骨はあまり硬くはない。

透明感のある白身で血合いが赤い。熱を通しても硬く締まらない。栄養

ー危険性など

ー食べ方・料理法・作り方 (基本はオススメ順掲載です)

ハチジョウアカムツの料理・レシピ・食べ方/生食(刺身、霜皮作り、カルパッチョ)、煮る(湯上げ/湯煮、煮つけ)、蒸す(酒蒸し、清蒸)、汁(鍋、みそ汁)、ソテー(ムニエル、ポワレ)、焼く(塩焼き)、唐揚げ(あら、鱗)![クリックで拡大表示]() クリックで閉じます

クリックで閉じます![]()

ハチジョウアカムツの刺身(大型背) きめ細かな白身で適度に繊維質で口に入れるとほぐれ感がある。脂が皮下に層を作り身に混在する。魚らしいうま味も豊かであるなど刺身にして最高の魚だ。

水洗いして三枚に下ろして背と腹に分けて血合い骨を切り取る。皮を引いて刺身状に切る。

脂が乗っているので口溶け感があり甘く感じられる。身は適度に繊維質でいい感じで咀嚼でき、豊かなうま味が口中に広がる。魚類中最上級の味である。

![クリックで拡大表示]() ハチジョウアカムツの刺身(小型) 小型でも脂がのっている個体が多いのも特徴のひとつである。脂は皮下と身自体に混在するのも同じである。水洗いして三枚に下ろす。腹骨・血合い骨を取り、皮を引き刺身にする。脂だけではなく魚本来の味があるのも素晴らしい。クリックで閉じます

ハチジョウアカムツの刺身(小型) 小型でも脂がのっている個体が多いのも特徴のひとつである。脂は皮下と身自体に混在するのも同じである。水洗いして三枚に下ろす。腹骨・血合い骨を取り、皮を引き刺身にする。脂だけではなく魚本来の味があるのも素晴らしい。クリックで閉じます![]()

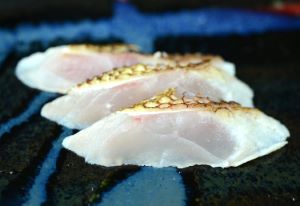

![クリックで拡大表示]() ハチジョウアカムツの焼霜造り(焼き切り) 刺身で十分だとは思うが、それだけでは単調だと思ったらあぶってもいい。,水洗いして三枚に下ろす。腹骨・血合い骨をとり、冊のまま表面をあぶって氷水に落とす。水分をよくきり刺身状に切る。皮はあぶることで柔らかくなり濃厚なうま味がある。クリックで閉じます

ハチジョウアカムツの焼霜造り(焼き切り) 刺身で十分だとは思うが、それだけでは単調だと思ったらあぶってもいい。,水洗いして三枚に下ろす。腹骨・血合い骨をとり、冊のまま表面をあぶって氷水に落とす。水分をよくきり刺身状に切る。皮はあぶることで柔らかくなり濃厚なうま味がある。クリックで閉じます![]()

![クリックで拡大表示]() ハチジョウアカムツの霜皮造り(小型) 大型は皮に厚みがあり、湯をかけるだけではまだ硬いが、小型なら柔らかくなる。あぶったときよりも皮本来の味が楽しめる。水洗いして三枚に下ろして腹骨と血合い骨を取る。皮目に湯をかけて氷水に落として刺身状に切る。クリックで閉じます

ハチジョウアカムツの霜皮造り(小型) 大型は皮に厚みがあり、湯をかけるだけではまだ硬いが、小型なら柔らかくなる。あぶったときよりも皮本来の味が楽しめる。水洗いして三枚に下ろして腹骨と血合い骨を取る。皮目に湯をかけて氷水に落として刺身状に切る。クリックで閉じます![]()

![クリックで拡大表示]() ハチジョウアカムツのちり鍋 上品な白身でいながら、脂が豊かで、旨みがあり、汁にしてよいだしが出る。もっとも単純な昆布だしに酒・塩の鍋に最適である。水洗いして適当に切る。大型ならアラでもいい。これを昆布だしに酒・塩のだしで煮ながら食べる。クリックで閉じます

ハチジョウアカムツのちり鍋 上品な白身でいながら、脂が豊かで、旨みがあり、汁にしてよいだしが出る。もっとも単純な昆布だしに酒・塩の鍋に最適である。水洗いして適当に切る。大型ならアラでもいい。これを昆布だしに酒・塩のだしで煮ながら食べる。クリックで閉じます![]()

![クリックで拡大表示]() ハチジョウアカムツの湯上げ(湯煮、ゆでる) 脂があって、筋繊維は細くて熱を通しても硬く締まらない。じっくり煮立てないようにゆでて作る、料理法に向いている。昆布だしに塩・好みで酒を入れた中に身を沈めて煮立たせないようにゆっくり時間をかけて火を通す。身はふっくらと柔らかく、とても豊潤。病みつきになる味である。クリックで閉じます

ハチジョウアカムツの湯上げ(湯煮、ゆでる) 脂があって、筋繊維は細くて熱を通しても硬く締まらない。じっくり煮立てないようにゆでて作る、料理法に向いている。昆布だしに塩・好みで酒を入れた中に身を沈めて煮立たせないようにゆっくり時間をかけて火を通す。身はふっくらと柔らかく、とても豊潤。病みつきになる味である。クリックで閉じます![]()

![クリックで拡大表示]() ハチジョウアカムツの煮つけ ここでは頭部を煮つけにしたが、あらなどでもいい。水洗いして頭部を梨子割りにする。湯通しして冷水に落とし、残った鱗やぬめりを流す。水分をよくきり、酒・砂糖・醤油・水を合わせて煮立てたなかで煮る。皮周辺、身離れのいい身自体にも味があり、うま味が出た煮汁もおいしい。クリックで閉じます

ハチジョウアカムツの煮つけ ここでは頭部を煮つけにしたが、あらなどでもいい。水洗いして頭部を梨子割りにする。湯通しして冷水に落とし、残った鱗やぬめりを流す。水分をよくきり、酒・砂糖・醤油・水を合わせて煮立てたなかで煮る。皮周辺、身離れのいい身自体にも味があり、うま味が出た煮汁もおいしい。クリックで閉じます![]()

![クリックで拡大表示]() ハチジョウアカムツのあっさり煮(冷たい煮つけ) 煮つけは煮つけだが、煮る時間は最小限にして冷ましながら味を含ませている。冷やして食べた方がうまい。水洗いして切り身にする。湯通しして冷水に落として表面のぬめりや鱗を流す。水分をよくきり、酒・みりん・醤油・昆布だしの中で煮る。数分煮たら火を止めて冷ます。さらに冷蔵庫で冷たく冷やす。クリックで閉じます

ハチジョウアカムツのあっさり煮(冷たい煮つけ) 煮つけは煮つけだが、煮る時間は最小限にして冷ましながら味を含ませている。冷やして食べた方がうまい。水洗いして切り身にする。湯通しして冷水に落として表面のぬめりや鱗を流す。水分をよくきり、酒・みりん・醤油・昆布だしの中で煮る。数分煮たら火を止めて冷ます。さらに冷蔵庫で冷たく冷やす。クリックで閉じます![]()

![クリックで拡大表示]() ハチジョウアカムツのまーす煮 大型の個体の頭部を塩煮にしたもの。頭部はていねいに鱗を流す。鍋にやや強めの塩水を煮立てた中で強火のまま煮る。水分がへってきたら出来上がりである。豆腐などを一緒に煮るととてもおいしい。クリックで閉じます

ハチジョウアカムツのまーす煮 大型の個体の頭部を塩煮にしたもの。頭部はていねいに鱗を流す。鍋にやや強めの塩水を煮立てた中で強火のまま煮る。水分がへってきたら出来上がりである。豆腐などを一緒に煮るととてもおいしい。クリックで閉じます![]()

![クリックで拡大表示]() クリックで閉じます

クリックで閉じます![]()

ハチジョウアカムツの蒸し魚(清蒸) ここでは同の部分を蒸したが頭部でもどこでもいい。水洗いして三枚に下ろして切り身に。水分をよくきり、皿に長ネギなどを敷き、切り身を乗せて蒸す。蒸し上がったら醤油・魚醬・砂糖・老酒を合わせて一煮立ちしたものをかける。香りのあるねぎなどを乗せて、煙が出るくらいに熱した油をかける。

身をほぐし、たれにからめながら食べる。不思議なことに酒よりもご飯にとても合う。

![クリックで拡大表示]() ハチジョウアカムツの酒蒸 一皿一人前の料理は小粋で、日本酒にとても合う。水洗いして三枚に下ろして切り身にする。振り塩をして少し置き、表面に出て来た水分を拭き取る。皿にもどした昆布をしき、魚の切り身、豆腐などをのせて酒をふって蒸し上げる。クリックで閉じます

ハチジョウアカムツの酒蒸 一皿一人前の料理は小粋で、日本酒にとても合う。水洗いして三枚に下ろして切り身にする。振り塩をして少し置き、表面に出て来た水分を拭き取る。皿にもどした昆布をしき、魚の切り身、豆腐などをのせて酒をふって蒸し上げる。クリックで閉じます![]()

![クリックで拡大表示]() ハチジョウアカムツの潮汁 頭部やあらからとてもいい出しがでる。あらなどを集めて置く。湯通しして冷水に落として残った鱗やぬめりを流す。水分をよくきり、昆布だしで煮だして酒・塩で味つけする。出しもそうだが、皮や身のおいしさが堪能できる。クリックで閉じます

ハチジョウアカムツの潮汁 頭部やあらからとてもいい出しがでる。あらなどを集めて置く。湯通しして冷水に落として残った鱗やぬめりを流す。水分をよくきり、昆布だしで煮だして酒・塩で味つけする。出しもそうだが、皮や身のおいしさが堪能できる。クリックで閉じます![]()

![クリックで拡大表示]() ハチジョウアカムツのみそ汁 「魚汁」は沖縄県の郷土料理で、魚のみそ汁である。汁というよりも主菜に近い。あらなどを集めて置く。湯通しして冷水に落として残ったぬめりや鱗を流す。水分をよくきり水から煮出してみそを溶く。とてもご飯に合う。食べすぎに注意だ。クリックで閉じます

ハチジョウアカムツのみそ汁 「魚汁」は沖縄県の郷土料理で、魚のみそ汁である。汁というよりも主菜に近い。あらなどを集めて置く。湯通しして冷水に落として残ったぬめりや鱗を流す。水分をよくきり水から煮出してみそを溶く。とてもご飯に合う。食べすぎに注意だ。クリックで閉じます![]()

好んで食べる地域・名物料理

ー加工品・名産品

ー釣り情報

ー歴史・ことわざ・雑学など

ー参考文献・協力

『日本産魚類検索 全種の同定 第三版』(中坊徹次編 東海大学出版会)、『日本産魚名大辞典』(日本魚類学会編 三省堂) 台湾魚類資料庫