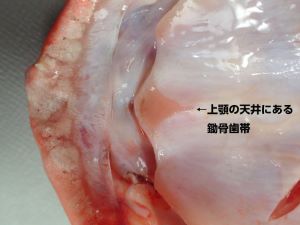

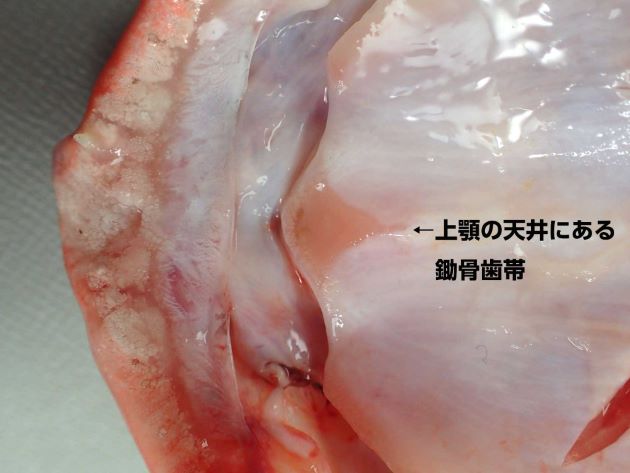

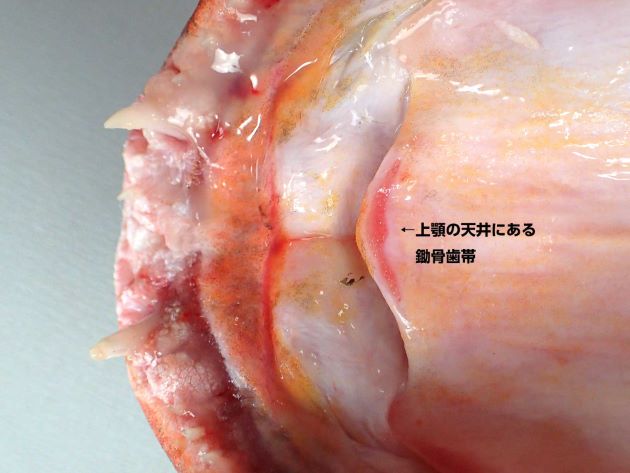

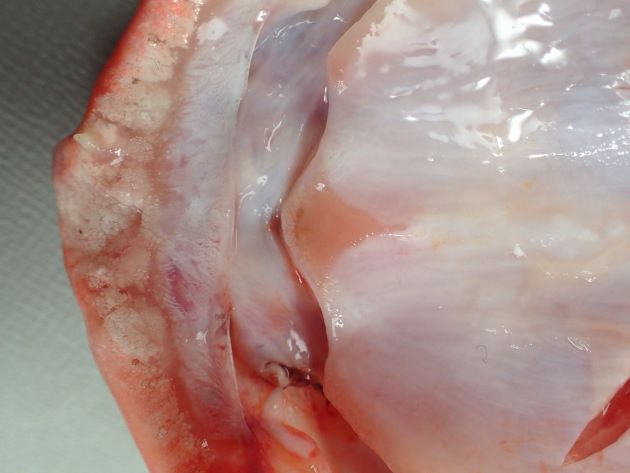

SL 50cm前後になる。鋤骨中央部は三日月形で後方に伸びる。側扁(左右に平たい)し全体に背が黒く腹にかけてグラデーションする。胸鰭、腹鰭、尻鰭は黄色い。背鰭軟条数は通常14(14-15)。背鰭後方下に濃い褐色の斑紋がある。[写真は全長30cmほどの個体] 成長するにともない黒い斑紋が薄くなり、体高が低くなる。イッテンフエダイ、ニセクロホシフエダイと非常に似ている[21cm SL]

クロホシフエダイの生物写真一覧 (クリックで上に拡大表示)

![SL 50cm前後になる。<b>鋤骨中央部は三日月形で後方に伸びる</b>。側扁(左右に平たい)し全体に背が黒く腹にかけてグラデーションする。胸鰭、腹鰭、尻鰭は黄色い。背鰭軟条数は通常14(14-15)。背鰭後方下に濃い褐色の斑紋がある。[写真は全長30cmほどの個体] 成長するにともない黒い斑紋が薄くなり、体高が低くなる。<b>イッテンフエダイ、ニセクロホシフエダイと非常に似ている</b>[21cm SL]](https://www.zukan-bouz.com/public_image/Fish/1273/Thumb630/kurohosifuedai0000.jpg)

![SL 50cm前後になる。<b>鋤骨中央部は三日月形で後方に伸びる</b>。側扁(左右に平たい)し全体に背が黒く腹にかけてグラデーションする。胸鰭、腹鰭、尻鰭は黄色い。背鰭軟条数は通常14(14-15)。背鰭後方下に濃い褐色の斑紋がある。[写真は全長30cmほどの個体] 成長するにともない黒い斑紋が薄くなり、体高が低くなる。<b>イッテンフエダイ、ニセクロホシフエダイと非常に似ている</b>](https://www.zukan-bouz.com/public_image/Fish/1273/Thumb630/kurohosifuedai00.jpg)

![SL 50cm前後になる。<b>鋤骨中央部は三日月形で後方に伸びる</b>側扁(左右に平たい)し全体に背が黒く腹にかけてグラデーションする。胸鰭、腹鰭、尻鰭は黄色い。背鰭軟条数は通常14(14-15)。背鰭後方下に濃い褐色の斑紋がある。[写真は全長43m、重さ1.4kgの個体] 成長するにともない黒い斑紋が薄くなり、体高が低くなる。<b>イッテンフエダイ、ニセクロホシフエダイと非常に似ている</b>](https://www.zukan-bouz.com/public_image/Fish/1273/Thumb630/kurohosifuedai.jpg)

-

珍魚度・珍しさ

★★★

がんばって探せば手に入る魚貝の物知り度

★★★★★

知っていたら学者級食べ物としての重要度

★★★

一般的(流通量は普通)味の評価度

★★★★

非常に美味

分類

顎口上綱硬骨魚綱条鰭亜綱新鰭区棘鰭上目スズキ系スズキ目スズキ亜目フエダイ科フエダイ属外国名

学名

Lutjanus russellii (Bleeker,1849)漢字・学名由来

漢字 黒星笛鯛 Kurohoshifuedai

由来・語源 後部にある黒い斑紋から。

〈フエダヒ科フエダヒ属クロホシフエダヒ Lutjanus russelli BLEEKER〉Bleeker

Pieter Bleeker(ピーター・ブリーカー 1819-1878 オランダ)。医師、魚類学者。『東インドオランダ領の魚類図鑑』(Atlas Ichtyologique des Indes Orientales Netherlandaises 1862-1878)。軍医としてバタビア(現インドネシアジャカルタ)に赴任。インド洋、西太平洋の魚を採取。地方名・市場名

生息域

海水魚。サンゴ礁、岩礁域。

福島県(若い個体)、茨城県、千葉県外房・館山〜九州南岸の太平洋沿岸、山口県深川湾、長崎県五島列島・野母崎、大阪湾、小笠原諸島、琉球列島。

台湾、福建省〜江西省、海南島、オーストラリア北岸、マダガスカル、アフリカ大陸東岸、インド・西太平洋。生態

ー基本情報

非常においしい魚で、漁獲量も少なくないことから、近年普通の白身魚として定番化しつつある。

主に西日本で水揚げされている魚だが、近年関東の漁港でも見かける機会が多く、漁獲量が増えているのではないかと思われる。鯛型でやや大きくなり、上質の白身魚なので、もっと知られて利用されるといいと思う。

珍魚度 温かい海域で増えている魚で珍しくはないが、水揚げ量はさほど多くない。探す必要がある。

利用に関して要注意なのが、沖縄県などではシガテラ毒を持つ比率の高いイッテンフエダイとの混同である。水産基本情報

市場での評価 関東には九州などから入荷してくる。見た目のよさからやや高値となる。

漁法 定置網

産地 大分県、宮崎県、鹿児島県、神奈川県選び方

ー味わい

旬は関東など生息域の北限では秋、沖縄県などでは春から夏だと思う。

ただし産卵後をのぞきあまり味が落ちない。

鱗は硬いが取りやすい。皮はあまり厚くなく硬くもない。骨はやや硬い。

白身で透明感があり、脂は皮下に層を作るとともに筋肉に混ざり込む。あらなどからいいだしが出る。

真子、白子も美味。栄養

ー危険性など

ー食べ方・料理法・作り方 (基本はオススメ順掲載です)

クロホシフエダイの料理法・調理法・食べ方/蒸す(蒸し魚)生食(刺身、カルパッチョ、セビチェ)、ソテー(バター焼き)、汁(みそ汁、潮汁など)、煮る(まーす煮、煮つけ、真子の煮つけ)、揚げる(唐揚げ)、焼く(塩焼き)![クリックで拡大表示]() クリックで閉じます

クリックで閉じます![]()

クロホシフエダイの蒸魚(清蒸) 水洗いする。頭部の鱗は金ブラシなどでてっていてきに取る。水分をよくきり、ねぎなどを敷いた皿に乗せて酒を振る。これを15分前後蒸す。蒸し上がったらタレをかけ、香りのある野菜を乗せて煙が出るくらいに熱した油をかける。タレは中国の甘い醤油でもいいし、作ってもいい。タレは醤油・魚醬少々・紹興酒・砂糖少々を合わせて一煮立ちさせたもの。酒と一緒に楽しんでもいいが、なんといってもご飯に合う。少々辛いが、剁辣椒を乗せて蒸すとタレなどを作る手間がいらない。

![クリックで拡大表示 クロホシフエダイの刺身]() クロホシフエダイの刺身 小型のものを三枚に下ろして血合い骨を抜き取り、切りつけたもの。透明感のある白身で活け締めにしたものは鮮度がよいとやや硬いくらいなので薄く切りつけたもの。上品でいながらうま味があり、またほんのりと甘味も感じられる。食感もよいために食べ飽きない味である。クリックで閉じます

クロホシフエダイの刺身 小型のものを三枚に下ろして血合い骨を抜き取り、切りつけたもの。透明感のある白身で活け締めにしたものは鮮度がよいとやや硬いくらいなので薄く切りつけたもの。上品でいながらうま味があり、またほんのりと甘味も感じられる。食感もよいために食べ飽きない味である。クリックで閉じますクロホシフエダイの刺身

![クロホシフエダイの刺身]()

![クリックで拡大表示 クロホシフエダイのカルパッチョ]() クロホシフエダイのカルパッチョ 三枚に下ろして皮を引き、大型は血合い骨の部分を切り取る。小型は血合い骨を抜く。できる限り薄切りにしておく。皿ににんにくをなすりつけ、塩・コショウと油(ここでは太白ごま油だけどなんでもいい)を塗る。薄く切った身を貼り付けて、スプーンなどで馴染ませる。上からも振り塩。甘味、酸味のある果物(ここではスモモ)や野菜(エンダイブ)をのせて太白ごま油、ライムを振る。柑橘類はなんでもいい。クリックで閉じます

クロホシフエダイのカルパッチョ 三枚に下ろして皮を引き、大型は血合い骨の部分を切り取る。小型は血合い骨を抜く。できる限り薄切りにしておく。皿ににんにくをなすりつけ、塩・コショウと油(ここでは太白ごま油だけどなんでもいい)を塗る。薄く切った身を貼り付けて、スプーンなどで馴染ませる。上からも振り塩。甘味、酸味のある果物(ここではスモモ)や野菜(エンダイブ)をのせて太白ごま油、ライムを振る。柑橘類はなんでもいい。クリックで閉じますクロホシフエダイのカルパッチョ

![クロホシフエダイのカルパッチョ]()

![クリックで拡大表示]() クロホシフエダイの焼霜造(焼き切り) 秋の脂がのった小振りを三枚に下ろして腹骨・血合い骨を取る。皮目をあぶって氷水に落として粗熱をとり、水分をよくきり刺身状に切りつけた。皮目は比較的強く焼いた。この皮目が実に香ばしく、皮下の脂が溶け出して甘味と感じさせてくれる。小さなものなど皮はそのままの方が歩留まり的にもいいかも知れない。クリックで閉じます

クロホシフエダイの焼霜造(焼き切り) 秋の脂がのった小振りを三枚に下ろして腹骨・血合い骨を取る。皮目をあぶって氷水に落として粗熱をとり、水分をよくきり刺身状に切りつけた。皮目は比較的強く焼いた。この皮目が実に香ばしく、皮下の脂が溶け出して甘味と感じさせてくれる。小さなものなど皮はそのままの方が歩留まり的にもいいかも知れない。クリックで閉じます![]()

![クリックで拡大表示 クロホシフエダイのセビチェ]() クロホシフエダイのセビチェ セビチェはラテンアメリカで食べられているマリネである。白身の切り身を柑橘類と塩でしめるというのが基本的なもの。ここではクロホシフエダイの切り身をライムと塩でマリネし、紫玉ねぎと青唐辛子で和えた。さっぱりした味わいでスピリッツにとてもよく合う。クリックで閉じます

クロホシフエダイのセビチェ セビチェはラテンアメリカで食べられているマリネである。白身の切り身を柑橘類と塩でしめるというのが基本的なもの。ここではクロホシフエダイの切り身をライムと塩でマリネし、紫玉ねぎと青唐辛子で和えた。さっぱりした味わいでスピリッツにとてもよく合う。クリックで閉じますクロホシフエダイのセビチェ

![クロホシフエダイのセビチェ]()

![クリックで拡大表示 クロホシフエダイのバター焼き]() クロホシフエダイのバター焼き 小振りのものに向いているのがソテーである。白身で皮目にうま味があるが小振りのものはややうま味に欠ける。これを水洗いして三枚に下ろして、皮つきのまま切り身にして塩コショウ。マーガリン(バター)でこんがりとソテーしたもの。仕上げにしょうゆをたらすと、ビールにもご飯にもよく合う。クリックで閉じます

クロホシフエダイのバター焼き 小振りのものに向いているのがソテーである。白身で皮目にうま味があるが小振りのものはややうま味に欠ける。これを水洗いして三枚に下ろして、皮つきのまま切り身にして塩コショウ。マーガリン(バター)でこんがりとソテーしたもの。仕上げにしょうゆをたらすと、ビールにもご飯にもよく合う。クリックで閉じますクロホシフエダイのバター焼き

![クロホシフエダイのバター焼き]()

![クリックで拡大表示 クロホシフエダイのみそ汁]() クロホシフエダイのみそ汁 あらを湯に通して冷水に落とし、鱗やぬめりを取る。これを水(昆布だしでも)で煮だしてみそをとく。青みや薬味はお好みのものを。あらなどからとても強いうま味や甘味のあるだしがとれる。汁を飲んでも、身を食べても最上級の味だ。コーレーグス(島唐辛子の泡盛づけ)がよく合う。クリックで閉じます

クロホシフエダイのみそ汁 あらを湯に通して冷水に落とし、鱗やぬめりを取る。これを水(昆布だしでも)で煮だしてみそをとく。青みや薬味はお好みのものを。あらなどからとても強いうま味や甘味のあるだしがとれる。汁を飲んでも、身を食べても最上級の味だ。コーレーグス(島唐辛子の泡盛づけ)がよく合う。クリックで閉じますクロホシフエダイのみそ汁

![クロホシフエダイのみそ汁]()

![クリックで拡大表示 クロホシフエダイのまーす煮]() クロホシフエダイのまーす煮 少量の塩水で蒸し煮にする沖縄料理。頭部、骨などから旨味が一度出て、また煮詰まることによって魚自体に返る、そんな料理法。さっぱりして白身の旨味、また皮などの味わいがいかんなく堪能できる。脇役の豆腐が主役を食うほどにうまい。チョーメーソー(ボタンボウフウ)やニガナなどの青みが合う。クリックで閉じます

クロホシフエダイのまーす煮 少量の塩水で蒸し煮にする沖縄料理。頭部、骨などから旨味が一度出て、また煮詰まることによって魚自体に返る、そんな料理法。さっぱりして白身の旨味、また皮などの味わいがいかんなく堪能できる。脇役の豆腐が主役を食うほどにうまい。チョーメーソー(ボタンボウフウ)やニガナなどの青みが合う。クリックで閉じますクロホシフエダイのまーす煮

![クロホシフエダイのまーす煮]()

![クリックで拡大表示 クロホシフエダイの煮つけ]() クロホシフエダイの煮つけ 水洗いして二枚下ろしにして骨つきの方を適宜に切り、湯に通し、冷水に落とす。鱗やぬめりなどを取り、水分をよく切っておく。これを酒、砂糖(白砂糖でも黒糖でもお好みで)、しょうゆ、水で煮上げていく。酒と塩、水で煮てもいいし、みりんを加えてもいい。煮ると適度に締まり、甘味があってとてもおいしい。クリックで閉じます

クロホシフエダイの煮つけ 水洗いして二枚下ろしにして骨つきの方を適宜に切り、湯に通し、冷水に落とす。鱗やぬめりなどを取り、水分をよく切っておく。これを酒、砂糖(白砂糖でも黒糖でもお好みで)、しょうゆ、水で煮上げていく。酒と塩、水で煮てもいいし、みりんを加えてもいい。煮ると適度に締まり、甘味があってとてもおいしい。クリックで閉じますクロホシフエダイの煮つけ

![クロホシフエダイの煮つけ]()

![クリックで拡大表示 クロホシフエダイの真子の煮つけ]() クロホシフエダイの真子の煮つけ 旬が産卵期前なのでしばしば真子が出てくる。これを適宜に切り、煮汁に放つと花が咲いたようになる。仕上げにしょうがの搾り汁を振る。卵粒が細かく、ねっとりした甘味があってとてもうまい。クリックで閉じます

クロホシフエダイの真子の煮つけ 旬が産卵期前なのでしばしば真子が出てくる。これを適宜に切り、煮汁に放つと花が咲いたようになる。仕上げにしょうがの搾り汁を振る。卵粒が細かく、ねっとりした甘味があってとてもうまい。クリックで閉じますクロホシフエダイの真子の煮つけ

![クロホシフエダイの真子の煮つけ]()

好んで食べる地域・名物料理

ー加工品・名産品

ー釣り情報

ー歴史・ことわざ・雑学など

ー参考文献・協力

『図説有用魚類千種 正続』(田中茂穂・阿部宗明 森北出版 1955年、1957年)、『日本産魚類検索 全種の同定 第三版』(中坊徹次編 東海大学出版会)、『日本産魚名大辞典』(日本魚類学会編 三省堂)