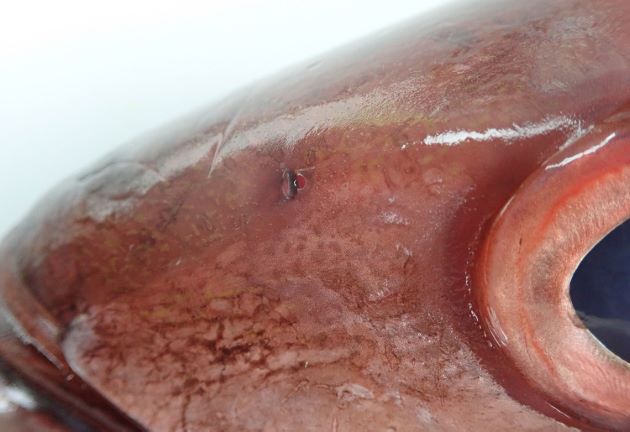

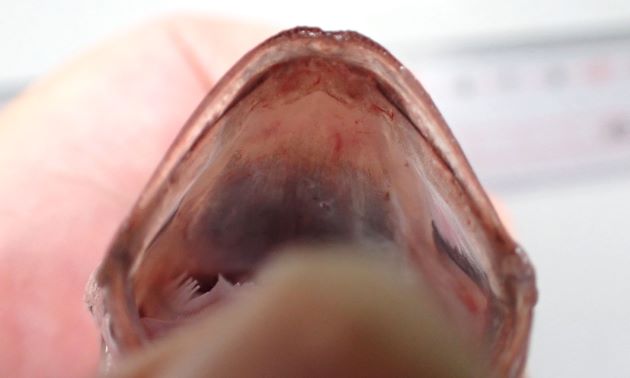

最大110cm TL になる。体色は淡い赤褐色で細長い。主上顎後端は瞳の中央部分よりも後ろまで達する。目の前に顕著な溝がない。鰓弓上枝の鰓耙数は通常18。鋤骨に歯帯がない。[写真は63cm SL・4.04kg]

オオグチイシチビキの生物写真一覧 (クリックで上に拡大表示)

![最大110cm TL になる。体色は淡い赤褐色で細長い。主上顎後端は瞳の中央部分よりも後ろまで達する。目の前に顕著な溝がない。鰓弓上枝の鰓耙数は通常18。鋤骨に歯帯がない。[写真は63cm SL・4.04kg]](https://www.zukan-bouz.com/public_image/Fish/899/Thumb630/20201110377.jpg)

![最大110cm TL になる。体色は淡い赤褐色で細長い。主上顎後端は瞳の中央部分よりも後ろまで達する。目の前に顕著な溝がない。鰓弓上枝の鰓耙数は通常18。鋤骨に歯帯がない。[小田原産 12.5cm SL]](https://www.zukan-bouz.com/public_image/Fish/899/Thumb630/20241006108.jpg)

-

珍魚度・珍しさ

★★★

がんばって探せば手に入る魚貝の物知り度

★★★★★

知っていたら学者級食べ物としての重要度

★★

地域的、嗜好品的なもの味の評価度

★★★

美味

分類

顎口上綱硬骨魚綱条鰭亜綱新鰭区棘鰭上目スズキ系スズキ目スズキ亜目フエダイ科イシフエダイ属外国名

学名

Aphareus rutilans Cuvier,1830漢字・学名由来

漢字 大口石血引 Standard Japanese name / Ookutiisitibiki

由来・語源 魚類学的な和名だ。

田中茂穂は、自ら名づけたイシフエダイ(1938年以前はイシフエダイ科イシフエダイ属)を「イシチビキ」に変更する。そのとき属名のイシフエダイ属も「イシチビキ属」に変更する。要するにイシフエダイは「イシチビキ科イシチビキ属イシチビキ」になる。

そのうち、国内でイシフエダイ属(Aphareus/そのときイシチビキ属)が国内でもう1種が発見される。その「イシチビキ属」を踏襲した和名がつけられたのが本種だ。

問題は先のイシフエダイの属と種の和名変更を松原喜代松は採用しなかったために、イシフエダイ属なのにイシチビキ属の属名(大口は特徴、イシチビキは属名)が使われていることだ。

Cuvier

バロン・ジョルジュ・レオポルド・クレティアン・フレデリック・ダゴベール・キュヴィエ(Baron Georges Léopold Chrétien Frédéric Dagobert Cuvier 1769-1832)。フランスの分類学者。キュビエとされることが多い。スエーデンのリンネ、フランスのビュフォンの分類体系に解剖学や古生物学などを加味して現在の形の礎を作った巨人のひとり。地方名・市場名 ?

生息域

海水魚。100メートルより深場。

長崎県壱岐・五島、八丈島、小笠原諸島、北硫黄島、千葉県館山(幼魚)、相模湾、静岡県沼津(幼魚)、[三重県尾鷲、熊野市遊木]、相模湾〜高知県宿毛・柏島の太平洋沿岸、琉球列島、南大東島。

台湾、東沙諸島、南沙諸島、インド-太平洋(ソサエティ諸島以東をのぞく)。生態

ー基本情報

成魚は紀伊半島以南に多く、漁業的には琉球列島のものだと思われる。熱帯・亜熱帯域に多いやや深場にいる大型魚で、沖縄では「マチ類」のひとつである。

フエダイ科の食用魚のなかでも漁獲量が少なく、流通上でも一定の評価はない。認知度も低いと思われる。

旬がわからないものの、11月の固体は、水分が多く、「血引き」の和名からもわかるとおり筋肉が赤いので、流通上の評価も高いとは思えない。もっと多くの固体を集めて旬などを追求していきたい。

珍魚度 成魚は水揚げが少なく手に入れるのは大変だが、幼魚などは本州でも見つけられる。水産基本情報

市場での評価/関東などでは認知度の低い魚である。流通上見る機会もほとんどない。一定の評価はないものの、見た目のよさからある程度の値がつく可能性がある。

漁法/釣り

産地/鹿児島県、沖縄県選び方

触って張りのあり、目が澄んでいるもの。鰓が銀色で先が赤いもの。味わい

旬は不明。

鱗はやや硬いが取りやすい。皮は厚みがあって強い。骨はあまり硬くない。

筋肉は赤みを帯びて柔らかい。熱を通しても硬く締まりすぎない。栄養

ー危険性など

ー食べ方・料理法・作り方 (基本はオススメ順掲載です)

オオグチイシチビキの料理・レシピ・食べ方/生食(刺身、カルパッチョ、ポキ)、揚げる(フライ、唐揚げ)、煮る(煮つけ)、ソテー(バター焼き)、汁(みそ汁)、焼く(塩焼き)![クリックで拡大表示]() クリックで閉じます

クリックで閉じます![]()

オオグチイシチビキのカルパッチョ ハチビキと比べると赤みが弱く、やや水分が多い。うま味も強いとは思えないので、ここではカルパッチョにした。三枚に下ろして皮を引く。できるだけ薄く切りつけて置く。皿にニンニクをなすりつけ、オリーブオイルをたらす。振り塩をして切りつけた身を並べて行く。上に好みの野菜、塩をしてオリーブオイルをたらす。コショウや辛い唐辛子、白チャーズソースなどを使ってもいい。

![クリックで拡大表示]() オオグチイシチビキの刺身 皮は厚みがあって、皮霜にするには硬いので、そのまま刺身にしたほうがいい。水洗いして三枚に下ろし、腹骨を取り、背と腹に分ける。皮を引き刺身に切りつける。うま味甘味ともに強くはないものの嫌みのない味わい。クリックで閉じます

オオグチイシチビキの刺身 皮は厚みがあって、皮霜にするには硬いので、そのまま刺身にしたほうがいい。水洗いして三枚に下ろし、腹骨を取り、背と腹に分ける。皮を引き刺身に切りつける。うま味甘味ともに強くはないものの嫌みのない味わい。クリックで閉じます![]()

![クリックで拡大表示]() オオグチイシチビキのフライ もっとも万人向きの料理だと思っている。旬を外れていたら、揚げると脂のなさがリカバリーできる。水洗いして三枚に下ろし、中骨・腹骨を取る。ここでは皮を引いて切り身にした。切り身に塩コショウして小麦粉をまぶし、溶き卵にくぐらせ、パン粉をつけて揚げる。クリックで閉じます

オオグチイシチビキのフライ もっとも万人向きの料理だと思っている。旬を外れていたら、揚げると脂のなさがリカバリーできる。水洗いして三枚に下ろし、中骨・腹骨を取る。ここでは皮を引いて切り身にした。切り身に塩コショウして小麦粉をまぶし、溶き卵にくぐらせ、パン粉をつけて揚げる。クリックで閉じます![]()

![クリックで拡大表示]() オオグチイシチビキの唐揚げ かまの部分や切り落とし、腹の薄い部分を集めておく。片栗粉をまぶして二度揚げする。揚げ上がりに塩をふる。カイエンヌペッパーやコショウで香りづけするとなおおいしい。身はふっくらと皮や鰭はさくさくと香ばしく上がる。クリックで閉じます

オオグチイシチビキの唐揚げ かまの部分や切り落とし、腹の薄い部分を集めておく。片栗粉をまぶして二度揚げする。揚げ上がりに塩をふる。カイエンヌペッパーやコショウで香りづけするとなおおいしい。身はふっくらと皮や鰭はさくさくと香ばしく上がる。クリックで閉じます![]()

![クリックで拡大表示]() オオグチイシチビキの煮つけ 頭部近くやかま下など冊にならない部分を使って煮つけにする。非常にあっさりとして上品な味わいで嫌みがない。あらなどは適当に切り、湯通しする。冷水に落としてぬめりや残った鱗を流す。水分をよくきり酒・みりん・醤油・水で煮る。クリックで閉じます

オオグチイシチビキの煮つけ 頭部近くやかま下など冊にならない部分を使って煮つけにする。非常にあっさりとして上品な味わいで嫌みがない。あらなどは適当に切り、湯通しする。冷水に落としてぬめりや残った鱗を流す。水分をよくきり酒・みりん・醤油・水で煮る。クリックで閉じます![]()

![クリックで拡大表示]() オオグチイシチビキのムニエル やや淡泊過ぎる味であったために油を使った料理をいくつか作ってみた。ムニエルもその一つである。上品で嫌みがないところがバターと好相性で美味だ。切り身にして塩コショウする。小麦粉をつけて多めの油でこんがりとソテーする。仕上げにバターで風味づけ為る。クリックで閉じます

オオグチイシチビキのムニエル やや淡泊過ぎる味であったために油を使った料理をいくつか作ってみた。ムニエルもその一つである。上品で嫌みがないところがバターと好相性で美味だ。切り身にして塩コショウする。小麦粉をつけて多めの油でこんがりとソテーする。仕上げにバターで風味づけ為る。クリックで閉じます![]()

好んで食べる地域・名物料理

ー加工品・名産品

ー釣り情報

ー歴史・ことわざ・雑学など

ー参考文献・協力

協力/伊藤迅さん(高知県)

『図説有用魚類千種 正続』(田中茂穂・阿部宗明 森北出版 1955年、1957年)、『日本産魚類検索 全種の同定 第三版』(中坊徹次編 東海大学出版会 20130226)