殻長15cm前後になる。貝殻に光沢があり、非常にふくらみが強い。正三角形に近くてやや丸みを帯びる。[徳島県海部郡宍喰大手海岸 殻長11cm・254g]

チョウセンハマグリの生物写真一覧 (クリックで上に拡大表示)

![殻長15cm前後になる。貝殻に光沢があり、非常にふくらみが強い。正三角形に近くてやや丸みを帯びる。[徳島県海部郡宍喰大手海岸 殻長11cm・254g]](https://www.zukan-bouz.com/public_image/Fish/283/Thumb630/chousenhamaguri00000.jpg)

![殻長15cm前後になる。貝殻に光沢があり、非常にふくらみが強い。正三角形に近くてやや丸みを帯びる。[徳島県海部郡宍喰大手海岸 殻長11cm・254g]](https://www.zukan-bouz.com/public_image/Fish/283/Thumb630/chousenhamaguri000000.jpg)

![殻長15cm前後になる。貝殻に光沢があり、非常にふくらみが強い。正三角形に近くてやや丸みを帯びる。[徳島県海部郡宍喰大手海岸 殻長11cm・254g]](https://www.zukan-bouz.com/public_image/Fish/283/Thumb630/chousenhamaguri00000000.jpg)

![殻長15cm前後になる。貝殻に光沢があり、非常にふくらみが強い。正三角形に近くてやや丸みを帯びる。[徳島県海部郡宍喰大手海岸 殻長11cm・254g]](https://www.zukan-bouz.com/public_image/Fish/283/Thumb630/chousenhamaguri00.jpg)

![殻長15cm前後になる。貝殻に光沢があり、非常にふくらみが強い。正三角形に近くてやや丸みを帯びる。[千葉県九十九里産ぜんな 殻長23〜35mm・4〜15g]](https://www.zukan-bouz.com/public_image/Fish/283/Thumb630/chousenhamaguri0000000.jpg)

![殻長15cm前後になる。貝殻に光沢があり、非常にふくらみが強い。正三角形に近くてやや丸みを帯びる。[徳島県海部郡宍喰大手海岸 殻長9cm・160g]](https://www.zukan-bouz.com/public_image/Fish/283/Thumb630/chousenhamaguri000.jpg)

![殻長15cm前後になる。貝殻に光沢があり、非常にふくらみが強い。正三角形に近くてやや丸みを帯びる。[徳島県海部郡宍喰大手海岸 殻長9cm・160g]](https://www.zukan-bouz.com/public_image/Fish/283/Thumb630/chousenhamaguri0000.jpg)

-

珍魚度・珍しさ

★★

少し努力すれば手に入る魚貝の物知り度

★★★★

知っていたら達人級食べ物としての重要度

★★

地域的、嗜好品的なもの味の評価度

★★★★

非常に美味

分類

軟体動物門二枚貝綱マルスダレガイ目マルスダレガイ超科マルスダレガイ科ハマグリ亜科ハマグリ属外国名

学名

Meretrix lamarckii Deshayes,1798漢字・学名由来

漢字 朝鮮蛤、朝鮮蚌、朝鮮文蛤 Standard Japanese name / Chousenhamaguri

由来・語源 『目八譜』より。江戸時代『朝鮮』という言葉は身近なところにいる(内湾の)ハマグリと似ているが、やや遠い場所(外洋に面した浜)にいる、という意味だ。

明治・大正・昭和につけられた標準和名の「朝鮮」は模式標本、標準和名をつけた標本が朝鮮半島である場合や、実際に朝鮮半島で多産するためだが、江戸時代の「朝鮮」は別の意味合いがある。例えば江戸時代の教養人、例えば武蔵石寿にとって朝鮮という地域はある種、憧れの地であった。江戸時代には朝鮮方を置き、雨森芳洲(江戸時代中期の儒者)のように朝鮮通信使なども極め丁重にもてなしたりしていた。李氏の朝鮮通信使などは鎖国時代に異国文化を感じさせるものだったのだ。要するに本種のチョウセンハマグリの「朝鮮」はエキゾチックな、という意味だと思える。

「はまぐり」の語源

■浜にあって「栗」に似ているから。「浜栗」。

■「はま」は「浜」、「くり」は「石」の意味。石が地中にあるに似ていることから。目八譜

1843(天保14)、武蔵石寿(武蔵孫左衛門)が編んだ貝の図譜のひとつ。図は服部雪斎が描く。武蔵石寿は貝類を形態的に類別。1064種を掲載する。現在使われている標準和名の多くが本書からのもの。貝類学的に非常に重要。

武蔵石寿

武蔵石寿(むさし・せきじゅ 玩珂停、明和3-万延元年 1766-1861)。石寿は号、本名は武蔵孫左衛門。250石取りの旗本。赭鞭会。本草学、貝類。西洋の新しい分類学も取り入れようとしていた。『目八譜』(掲載1064種)、『甲介群分品彙』(掲載605種)、『介殻稀品撰』など。現在使われている標準和名の多くがここから来ている。地方名・市場名 ?

生息域

海水生。外洋に面した砂地の潮間帯から水深20メートル付近。

鹿島灘以南・日本海島根県以南、九州。

台湾、フィリピン。生態

産卵期は7月〜10月。基本情報

茨城県鹿島灘以南の外洋に面した砂地に生息している。

古くは内湾にハマグリよりも味が劣るとされて、比較的値段的にも安いものだった。

今でも内湾のハマグリに対して、外洋に面した浜にいるのでバチ(場違い)という言葉が残っている。

それがハマグリの減少にともないクローズアップされて、高価なものに。

国産ものとしては、小振りで出荷されているハマグリ以上に高級品となっている。

また食用だけではなく、宮崎県産の半化石化した貝殻は碁石に加工されていた。

珍しさ度 食用貝なので珍しくはない。比較的たやすく手に入る。水産基本情報

市場での評価 入荷は少ない。関東の市場では「地ハマグリ」となる。値段は非常に高値で安定。

漁法 貝桁網(底曳き網)。

産地 茨城県、千葉県、宮崎県、徳島県、島根県選び方

原則的に生きているもの。貝殻の表面につやがあり、ぬるぬるしているもの。味わい

旬は春

貝殻が厚い。

いいだしが出て、熱を通してもあまり硬くならない。栄養

ー危険性など

ー食べ方・料理法・作り方 (基本はオススメ順掲載です)

チョウセンハマグリの料理・レシピ・食べ方/汁(鍋、みそ汁、すまし汁)、蒸す(ワイン蒸し、酒蒸し、ぬた)、焼く(焼き蛤)、炊き込みご飯![クリックで拡大表示 チョウセンハマグリの鍋]() チョウセンハマグリの鍋 昆布だしに酒、少量の塩でつゆを作る。数人で鍋を囲み、ハマグリを入れては食べ尽くし、また入れては食べ尽くす。小鍋仕立てで1、2個ずつ入れながら食べてもいい。クリックで閉じます

チョウセンハマグリの鍋 昆布だしに酒、少量の塩でつゆを作る。数人で鍋を囲み、ハマグリを入れては食べ尽くし、また入れては食べ尽くす。小鍋仕立てで1、2個ずつ入れながら食べてもいい。クリックで閉じますチョウセンハマグリの鍋

![チョウセンハマグリの鍋]()

![クリックで拡大表示 チョウセンハマグリのみそ汁]() チョウセンハマグリのみそ汁 鍋にハマグリと水を入れて火をつける。沸騰したなかにハマグリを入れてもいい。だしのうまさか、軟体のうまさを取るかでやり方が変わる。貝殻が開いたらみそを溶く。クリックで閉じます

チョウセンハマグリのみそ汁 鍋にハマグリと水を入れて火をつける。沸騰したなかにハマグリを入れてもいい。だしのうまさか、軟体のうまさを取るかでやり方が変わる。貝殻が開いたらみそを溶く。クリックで閉じますチョウセンハマグリのみそ汁

![チョウセンハマグリのみそ汁]()

![クリックで拡大表示 チョウセンハマグリのワイン蒸し]() ワイン蒸し フライパンにオリーブオイル、刻んだにんにくを入れて火をつける。香りが出て来たらハマグリを入れて口が開いたら出来上がり。原則的に味つけは無用。コショウ、パセリなどで香りづけするだけがいい。またバターを加えるとパンに合う。クリックで閉じます

ワイン蒸し フライパンにオリーブオイル、刻んだにんにくを入れて火をつける。香りが出て来たらハマグリを入れて口が開いたら出来上がり。原則的に味つけは無用。コショウ、パセリなどで香りづけするだけがいい。またバターを加えるとパンに合う。クリックで閉じますチョウセンハマグリのワイン蒸し

![チョウセンハマグリのワイン蒸し]()

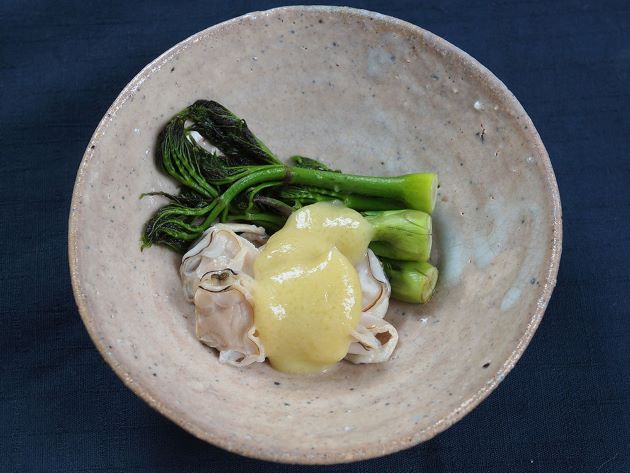

![クリックで拡大表示 チョウセンハマグリのぬた]() チョウセンハマグリのぬた 少量の水分でハマグリを蒸し煮。貝殻が開いたら身を取り出す。鍋に残った汁に水などを加え、青みに火を通す。青み、ハマグリを冷やしたら酢みそと盛る。クリックで閉じます

チョウセンハマグリのぬた 少量の水分でハマグリを蒸し煮。貝殻が開いたら身を取り出す。鍋に残った汁に水などを加え、青みに火を通す。青み、ハマグリを冷やしたら酢みそと盛る。クリックで閉じますチョウセンハマグリのぬた

![チョウセンハマグリのぬた]()

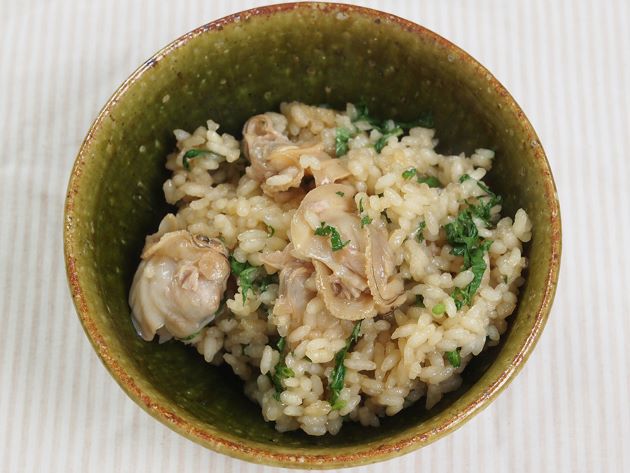

![クリックで拡大表示 チョウセンハマグリの炊き込みご飯]() チョウセンハマグリの炊き込みご飯 ハマグリを酒蒸しにする。身を取り出し、汁を冷やす。米をとぎ、酒蒸しの汁と水、塩、しょうゆで水加減をする。これを普通にたき、蒸らす前にハマグリの身を加える。もしくはハマグリのむき身をそのまま炊き込む。クリックで閉じます

チョウセンハマグリの炊き込みご飯 ハマグリを酒蒸しにする。身を取り出し、汁を冷やす。米をとぎ、酒蒸しの汁と水、塩、しょうゆで水加減をする。これを普通にたき、蒸らす前にハマグリの身を加える。もしくはハマグリのむき身をそのまま炊き込む。クリックで閉じますチョウセンハマグリの炊き込みご飯

![チョウセンハマグリの炊き込みご飯]()

関連コラム(料理法・レシピ)

桃屋の「きざみにんにく」でアサリ、ハマグリ

桃屋の「きざみにんにく」でアサリ、ハマグリ

教わったらすぐ試してみるタイプなので、FBで藤林久仁子さんに教わった、桃屋の「きざみにんにく」をさっそく買って来た。 桃屋はやたら懐かしい三木のり平の江戸紫が思・・・ 続きを開く好んで食べる地域・名物料理

ー加工品・名産品

ー釣り情報

ー歴史・ことわざ・雑学など

碁石 碁石の材料となった。那智の黒石と日向蛤の白石。宮崎県日向灘の産を「碁石蛤」という。

ごふん 人形の顔などを白く塗る胡粉(ごふん)の材料。

地はまぐり 関東の市場で「地はまぐり」というのは千葉県長生郡一宮などから入荷するものの商品名的なものだった。

阿波の産 〈阿波の産は殻が厚く扁く(平たく)大きくて四、五寸のものがある。〉。チョウセンハマグリのことである可能性がある。現在も徳島県では水揚げがある。『和漢三才図会』(寺島良安 正徳3年/1713 東洋文庫 平凡社)参考文献・協力

『日本近海産貝類図鑑』(奥谷喬司編著 東海大学出版局)

参考/『宮崎の食物誌』(小川喜八郎、谷山信之著 鉱脈社)、『日本貝類方言集 民俗・分布・由来』(川名興 未来社)、『日本語源大辞典』(小学館)