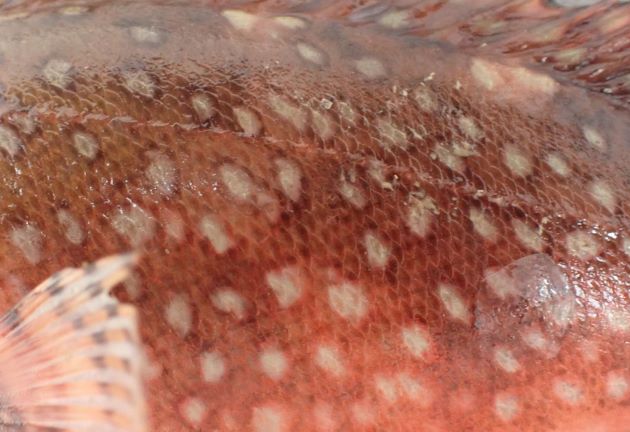

40cm SLを超える。紡錘形でやや側偏する。非常に頭が大きい。身体の側面一面(測線の上側にも)に円形の白い斑文がある。斑文には褐色(薄いものもある)の縁取りがある。[17cm SL・119g]

ウッカリカサゴの生物写真一覧 (クリックで上に拡大表示)

![40cm SLを超える。紡錘形でやや側偏する。非常に頭が大きい。身体の側面一面(測線の上側にも)に円形の白い斑文がある。斑文には褐色(薄いものもある)の縁取りがある。[17cm SL・119g]](https://www.zukan-bouz.com/public_image/Fish/470/Thumb630/20240112535.jpg)

![40cm SLを超える。紡錘形でやや側偏する。非常に頭が大きい。身体の側面一面(測線の上側にも)に円形の白い斑文がある。斑文には褐色(薄いものもある)の縁取りがある。[17cm SL・119g]](https://www.zukan-bouz.com/public_image/Fish/470/Thumb630/20240112519.jpg)

-

珍魚度・珍しさ

★★★

がんばって探せば手に入る魚貝の物知り度

★★★★

知っていたら達人級食べ物としての重要度

★★★

一般的(流通量は普通)味の評価度

★★★★

非常に美味

分類

顎口上綱硬骨魚綱条鰭亜綱新鰭区棘鰭上目スズキ系スズキ目カサゴ亜目メバル科メバル亜科カサゴ属外国名

学名

Sebastiscus tertius Barsukov and Chen, 1978漢字・学名由来

漢字 うっかり瘡魚、うっかり笠子 Standard Japanese name / Ukkarikasago

由来・語源 模式産地は国内長崎でソビエト連邦(Chen /チェンとBarsukov/バルスコフ)の魚類学者が1978年に新種記載した。

和名は阿部宗明(著明な魚類学者)がつけたが、〈大型のカサゴで、1987年に初めて日本産のカサゴ属の他の2種から区別されて学名を与えられたもの。うっかりするとカサゴと区別しないことになる。〉としている。たぶんカサゴを1種としていた自分のうかつさからつけたのだろう。(理学博士 阿部宗明著 伊東魚学研究振興財団1979年3月30日)Abe

阿部宗明(あべ ときはる Abe Tokiharu 1911-1996)。魚類学者。田中茂穂の後継者。多くの魚を記載。国内だけではなく、「新顔の魚」にて輸入、海外で漁獲される魚の魚名も多数つけている。

Barsukov

Vladimir Viktorovich Barsukov (ウラジミール・ヴィクトロヴィッチ・バルスコフ)はソビエト(現ロシア)の魚類学者。カサゴ目の多くの魚を記載している。ウッカリカサゴを記載したことで有名。地方名・市場名

生息域

海水魚。水深60-940m(通常150mまで)。

[北海道寿都]、青森県津軽海峡、[青森県小泊]〜宮城県の太平洋沿岸、[富山湾]、若狭湾、島根県・山口県日本海側、長崎県五島南西沖〜東・貝中部の大陸棚縁辺、鹿児島県。

朝鮮半島全沿岸、台湾西部・北部・東北部・澎湖諸島、香港、ジャワ島東方。生態

基本情報

本州以南、朝鮮半島、台湾のやや深場にいる魚だ。浅場にいるカサゴよりも大きくなるものの、流通上も区別されないで扱われている。量的にはカサゴよりも少なく、一般にはほとんど知られていない。

関東などでは食用よりも釣りの対象魚として人気が高い。味はカサゴよりも落ちるが市場などでは大きくなるので高値で取引されている。

珍魚度 珍しい魚ではないが、一般的な食用魚であるカサゴと比べると流通量が少なく、手に入れるには努力を要す。水産基本情報

市場での評価 活けでは入荷しない。市場にはカサゴと区別されないで入荷。値段は高い。

漁法 底引き網、釣り

主な産地 長崎県、福岡県、鹿児島県選び方

大きい方がいい。触って硬いもの。斑文がくっきりと色が褪せていないもの。鰓が鮮紅色のもの。味わい

旬は秋から冬

鱗は細かく取りやすい。皮はやや厚みがあって硬い。

透明感のある白身で熱を加えるとやや縮む。栄養

ー危険性など

ー食べ方・料理法・作り方 (基本はオススメ順掲載です)

ウッカリカサゴの料理・レシピ・食べ方/煮る(煮つけ、鍋)、生食(湯引き、刺身)、揚げる(唐揚げ)、焼く(塩焼き、干もの)![クリックで拡大表示]() ウッカリカサゴの鍋(ちり鍋・水炊き) 小型は一尾、大型はあらを使っても作れる。湯引きして冷水に落として、残った鱗やぬめりを流す。水分をよく切っておく。昆布だしだけでもいいし、煮干しだし、カツオ節出しを使ってもいい。味つけは酒・塩のみ。飲んでみて好み通りにすればいい。この地で野菜などと煮ながら食べる。皮目のうま味、身の甘さ、だしの豊かな味わいなど最上級の鍋になる。クリックで閉じます

ウッカリカサゴの鍋(ちり鍋・水炊き) 小型は一尾、大型はあらを使っても作れる。湯引きして冷水に落として、残った鱗やぬめりを流す。水分をよく切っておく。昆布だしだけでもいいし、煮干しだし、カツオ節出しを使ってもいい。味つけは酒・塩のみ。飲んでみて好み通りにすればいい。この地で野菜などと煮ながら食べる。皮目のうま味、身の甘さ、だしの豊かな味わいなど最上級の鍋になる。クリックで閉じます![]()

![クリックで拡大表示]() ウッカリカサゴの煮つけ 水洗いして湯引き、冷水に落としてぬめりや残った鱗を流す。水分をよくきる。やや淡泊な味わいなので味つけは醤油・酒・水だけにした。砂糖、みりんで甘味を加えてもいい。三重県尾鷲市では梅干しとしょうがを風味づけ、臭味消しに入れて煮る。不思議なことに梅干しは味的にはあまり影響がないのにふっくらと食べやすく出来上がる。クリックで閉じます

ウッカリカサゴの煮つけ 水洗いして湯引き、冷水に落としてぬめりや残った鱗を流す。水分をよくきる。やや淡泊な味わいなので味つけは醤油・酒・水だけにした。砂糖、みりんで甘味を加えてもいい。三重県尾鷲市では梅干しとしょうがを風味づけ、臭味消しに入れて煮る。不思議なことに梅干しは味的にはあまり影響がないのにふっくらと食べやすく出来上がる。クリックで閉じます![]()

![クリックで拡大表示]() ウッカリカサゴの湯引き 三枚に下ろして腹骨・血合い骨を取る。水分をよく拭き取り、刺身状に切る。これを塩水のなかで湯通し、氷水に落とす。水分をよくきる。わさび・しょうが醤油でもいいし、酢みそでもいい。皮目の食感とうま味、身の甘さがあいまってとてもうまい。クリックで閉じます

ウッカリカサゴの湯引き 三枚に下ろして腹骨・血合い骨を取る。水分をよく拭き取り、刺身状に切る。これを塩水のなかで湯通し、氷水に落とす。水分をよくきる。わさび・しょうが醤油でもいいし、酢みそでもいい。皮目の食感とうま味、身の甘さがあいまってとてもうまい。クリックで閉じます![]()

![クリックで拡大表示]() ウッカリカサゴの刺身 三枚に下ろして小型は腹骨血合い骨を取り、皮を引く。大型は背と腹をわける。皮を引き普通に刺身にする。身はやや淡泊ではあるが、ほんのりと甘みがあり、嫌みのない味わいである。冊の状態で薄い振り塩をすると味が浮き上がってくる。クリックで閉じます

ウッカリカサゴの刺身 三枚に下ろして小型は腹骨血合い骨を取り、皮を引く。大型は背と腹をわける。皮を引き普通に刺身にする。身はやや淡泊ではあるが、ほんのりと甘みがあり、嫌みのない味わいである。冊の状態で薄い振り塩をすると味が浮き上がってくる。クリックで閉じます![]()

好んで食べる地域・名物料理

ー加工品・名産品

ー釣り情報

関東では沖合の水深100メートルから150メートル前後で狙う。仕掛けは片天秤の2本バリで魚かイカの短冊餌。歴史・ことわざ・雑学など

ー参考文献・協力

『日本産魚類検索 全種の同定 第三版』(中坊徹次編 東海大学出版会)、『原色魚類大図鑑』(安倍宗明 北隆館)、『魚偏に遊ぶ 日本回遊博物誌』(田中秀男 PMC出版)