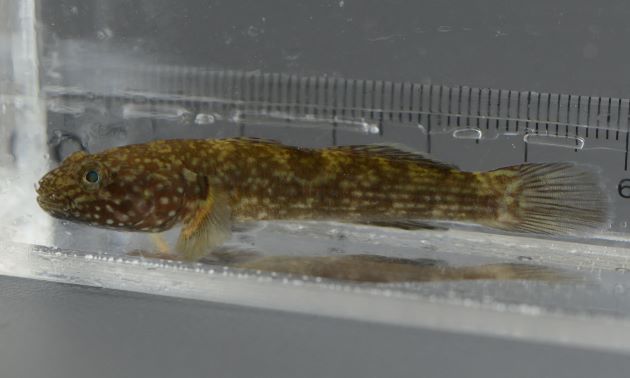

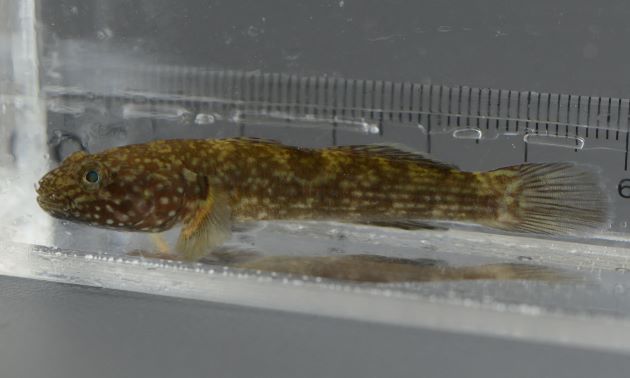

9cm SL 前後になる。頭部ほおを中心に青みを帯びた大きな白色の斑紋がまばらにある。成魚の雄意外は背鰭の軟条は長く糸状に伸びない。胸鰭基部に薄茶色の横帯があり、その中に枝分かれしたり途切れたりする橙色の線がある。

ヌマチチブの生物写真一覧 (クリックで上に拡大表示)

![体長9cm前後になる。頭部ほおを中心に青みを帯びた大きな白色の斑紋がまばらにある。成魚の雄意外は背鰭の軟条は長く糸状に伸びない。胸鰭基部に薄茶色の横帯があり、その中に枝分かれしたり途切れたりする橙色の線がある。[高知県黒潮町蜷川河口近く]](https://www.zukan-bouz.com/public_image/Fish/1020/Thumb630/numatitibu00.jpg)

-

珍魚度・珍しさ

★★★

がんばって探せば手に入る魚貝の物知り度

★★★★★

知っていたら学者級食べ物としての重要度

★

食用として認知されていない味の評価度

★★★★

非常に美味

分類

顎口上目硬骨魚綱条鰭亜綱新鰭区棘鰭上目スズキ系スズキ目ハゼ亜目ハゼ科チチブ属外国名

学名

Tridentiger brevispinis Katsuyama, Arai & Nakamura, 1972漢字・学名由来

漢字 沼知々武 Standard Japanese name / Numatitibu

由来・語源 「ちちぶ」は高知県での呼び名。「ちち」は陰茎の俗語。「ぶ」は魚名接尾語。

もともとチチブは1種類だと考えられていた、1972年に2種だと判明。比較的淡水域を好む本種をヌマチチブとした。

「沼」は湖沼にもいる、という意味合い。地方名・市場名

生息域

河川の中流域〜下流域。湖沼、汽水域。

北海道、本州、四国、九州の海に流入する河川、壱岐、対馬、奥多摩湖、芦ノ湖、富士五湖、琵琶湖(本来琵琶湖にはいなかったという。1989年に姉川で幼魚が発見されている。今や普通に見られる)。

サハリン、朝鮮半島、千島列島。生態

ー基本情報

河川上流部や中流域、外洋に面した潮通しのよい海に流れ込む河川の河口域に生息するのだと思っている。

茨城県霞ヶ浦、高知県四万十川では幼魚を漁の対象としている。

大きくなると骨が硬くなり、用途が狭くなる。

珍魚度 ほとんど流通していない。チチブの仲間を採取しても同定をするのが難しいので、多大な努力を要す。水産基本情報

市場での評価 稚魚・小型魚は流通する。高い。

漁法

産地 高知県選び方

滑りがさらさらしているもの。黒いもの(退色していないもの)。味わい

旬は幼魚の出現する春。

幼魚が利用しやすく、成魚はあまり利用されない。

鱗は細かく煮たり焼いたりして気にならない。

皮は厚みがあり、白身。栄養

ー危険性など

ー食べ方・料理法・作り方 (基本はオススメ順掲載です)

ヌマチチブの料理法・調理法・食べ方/【稚魚・幼魚】揚げる(唐揚げ、天ぷら)、煮る(佃煮、煮つけ)、【成魚】揚げる(唐揚げ、天ぷら)、煮る(佃煮、煮つけ)、焼く(塩焼き)![クリックで拡大表示]() クリックで閉じます

クリックで閉じます![]()

ヌマチチブの唐揚げ 小振りのものを真水でよく水洗いする。水分をよく切り、ペーパータオルなどに広げて置く。これに片栗粉をまぶしてじっくりと揚げる。骨が柔らかいのでまるごと食べられて香ばしくて、ほろ苦くて甘味がある。

好んで食べる地域・名物料理

加工品・名産品

釣り情報

ー歴史・ことわざ・雑学など

ー参考文献・協力

協力/丸吾商店(築地場内)

『図説有用魚類千種 正続』(田中茂穂・阿部宗明 森北出版 1955年、1957年)、『日本産魚類検索 全種の同定 第三版』(中坊徹次編 東海大学出版会 20130226)地方名・市場名 ?