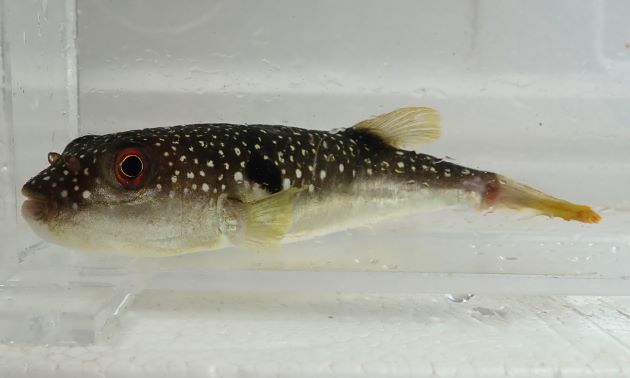

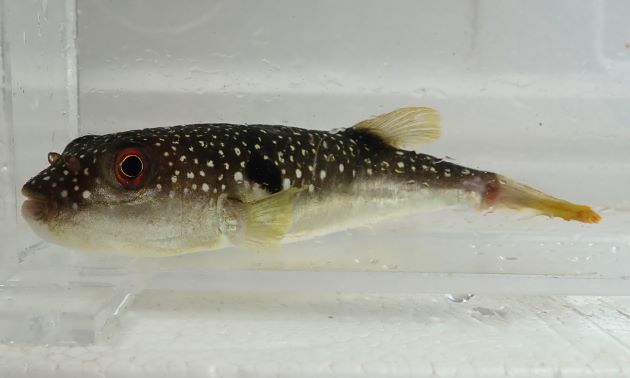

11cm SL 前後になる。小型。背と腹に細かい棘が密集するが胸鰭の前方に棘のない部分がある。胸鰭後方に黒い紋があり、白い縁取りはない。尾鰭は截形。

クサフグの生物写真一覧 (クリックで上に拡大表示)

-

魚貝の物知り度

★★★★

知っていたら達人級食べ物としての重要度

★★

地域的、嗜好品的なもの味の評価度

★★★★

非常に美味

分類

顎口上綱硬骨魚綱条鰭亜綱新鰭区棘鰭上目スズキ系フグ目フグ亜目フグ科トラフグ属外国名

学名

Takifugu alboplumbeus (Richardson,1845)漢字・学名由来

漢字 草河豚 Kusafugu

由来・語源 神奈川県三崎、江ノ島での呼び名。草色をしたフグという意味。

Takifugu niphobles (Jordan & Snyder)→Takifugu alboplumbeus (Richardson,1845)Richardson

ジョン・リチャードソン(Sir John Richardson 1787-1865 スコットランド)、博物学者、魚類学者(ichthyology)。地方名・市場名

生息域

海水・汽水魚。内湾、河川の河口域。

北海道南西岸〜九州南岸の日本海・東シナ海沿岸、青森県〜九州南岸の大平洋沿岸、瀬戸内海、八丈島、少ないが沖縄諸島、東シナ海。

希にサハリンアニワ湾、朝鮮半島全沿岸、渤海、黄海、済州島、中国東シナ海・南シナ海沿岸、台湾。生態

産卵期は5月〜7月。

淡水の流入や淡水が浸出する、岸近くの粗い砂や砂礫のあるところで群れ合って一斉に産卵する。

満潮の2〜3時間前から満潮にかけて、瀬戸内海では大潮の1日〜4日前、三浦半島では大潮後の数日間産卵をする。基本情報

トラフグ属のなかでも小型種。内湾や川の河口域などの浅場でとれるし、堤防(波止)などからの釣りで盛んに釣れる。釣りの世界では仕掛けを鋭い歯で噛み切ることなどで非常に嫌われている。投げ釣りなどの代表的な外道だ。

瀬戸内海など日本各地でほそぼそと消費されているが、ほとんど流通しない。

むしろ渚などに押し寄せての産卵行動の方が有名。水産基本情報

市場での評価 入荷を見ていない。

漁法 定置網

産地選び方

触って張りのあるもの。味わい

旬は秋から冬。

食べられるのは筋肉のみ。小型なので食べられる部分は少ない。

透明感のある白身で肉はよくしまっている。

フグの調理は一般人は原則的に行なわないこと。調理するときには自己責任で

肝臓・卵巣・胆嚢・脾臓/猛毒 皮膚・腸/強毒 精巣・腎臓・筋肉/弱毒 可食部/筋肉のみ栄養

ー危険性など

ー食べ方・料理法・作り方 (基本はオススメ順掲載です)

好んで食べる地域・名物料理

ー加工品・名産品

ー釣り情報

投げ釣り、浮き釣りなどの代表的な外道。ハリスを強い歯で切るために嫌われている。歴史・ことわざ・雑学など

ー参考文献・協力

『図説有用魚類千種 正続』(田中茂穂・阿部宗明 森北出版 1955年、1957年)、『日本産魚類検索 全種の同定 第二版』(中坊徹次編 東海大学出版会)、『魚と貝の事典』(望月賢二 柏書房)、『日本産魚名大辞典』(日本魚類学会編 三省堂)、『日本の淡水魚』(川那部浩哉、水野信彦 編・監修 山と渓谷社)