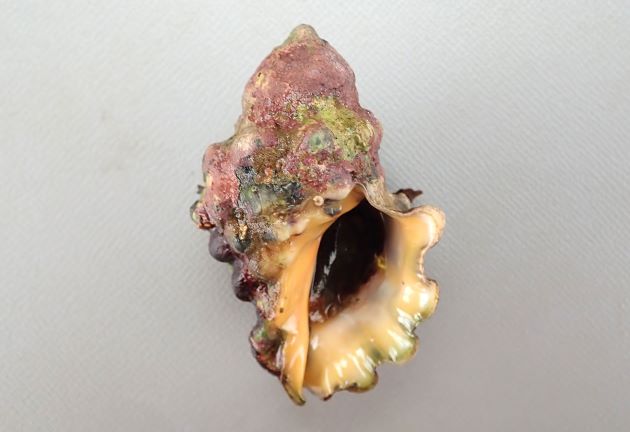

SL 60mm前後。螺肋と螺肋の間は広い。結節は球状と円錐形の2型がある。殻口は広く淡い橙色。内外唇はあまり肥厚しない。[結節が球状タイプ]

レイシガイの生物写真一覧 (クリックで上に拡大表示)

![SL 60mm前後。螺肋と螺肋の間は広い。結節は球状と円錐形の2型がある。殻口は広く淡い橙色。内外唇はあまり肥厚しない。[結節が球状タイプ]](https://www.zukan-bouz.com/public_image/Fish/1019/Thumb630/reisigai.jpg)

![SL 60mm前後。螺肋と螺肋の間は広い。結節は球状と円錐形の2型がある。殻口は広く淡い橙色。内外唇はあまり肥厚しない。[結節が円錐形のタイプ]](https://www.zukan-bouz.com/public_image/Fish/1019/Thumb630/reisigai0.jpg)

-

珍魚度・珍しさ

★★

少し努力すれば手に入る魚貝の物知り度

★★★★★

知っていたら学者級食べ物としての重要度

★★

地域的、嗜好品的なもの味の評価度

★★★★

非常に美味

分類

動物門軟体動物門腹足綱前鰓亜綱新生腹足上目新腹足目アッキガイ上科アッキガイ科レイシガイ亜科レイシガイ属外国名

学名

Reishia bronni (Dunker, 1860)漢字・学名由来

漢字 茘枝貝 Standard Japanese name / Reisigai

由来・語源 『丹敷能浦裏』より。模式産地/長崎丹敷能浦裏

にしきのうらづつみ。介類(貝類)569種を掲載。彩色された貝の図と解説を載せた江戸時代の図譜。

ヒガイ、ホネガイ、カキツバタ、クレハガイ、アザミガイ、タケノコガイ、ヨウラクガイ、ミルクイ、キサガイ、シオサザナミほか。

Dunker

Wilhelm Dunker(ヴィルヘルム・ドゥンケル 1809-1885)。ドイツの動物学者。ヒラサザエ、レイシガイ、オオマテガイなど国内で普通に見られる多くの貝類を記載した。地方名・市場名

生息域

海水生。潮間帯〜潮下帯の岩礁域。

北海道南部以南の太平洋沿岸、男鹿半島以南。生態

ー基本情報

「磯もの」などといわれる、磯で手軽に採取できる巻き貝。内臓と筋肉に独特の苦味・えぐみがあり、好んで本種を食べる地域と、あまり好まない地域のある、非常に地域性の高い食用貝といえそうだ。

多くの地域で春の節句のときなどに磯遊びでとるものであったと思われる。

今現在、流通してよく食べられているのは、山形県庄内地方の酒田市と鶴岡市、島根県、大分県などだ。

山形県、庄内地方では夏になると水揚げがあり、みそ汁や塩ゆで、しょうゆ味で甘辛く煮つける。

珍しさ度 流通上で手に入る地域は少ないが、海辺に行けばたやすく手に入る。水産基本情報

市場での評価 関東には非常に希に入荷してくる。比較的安い。

漁法 採取

産地 山形県、大分県選び方

原則的に生きているもので、軟体部がよく動くもの。味わい

旬は春から夏

貝殻は比較的強く厚い。軟体は足の部分が少なく内臓が多い。

内臓にはほんの少しぴりっと感じる部分がある。栄養

ー危険性など

ー食べ方・料理法・作り方 (基本はオススメ順掲載です)

レイシガイの料理法・レシピ・食べ方/煮る(塩煮、しょうゆ煮)、汁(みそ汁)、揚げる(天ぷら)![クリックで拡大表示 ニナの塩ゆで]() クリックで閉じます

クリックで閉じますニナの塩ゆで

![ニナの塩ゆで]()

レイシガイの塩ゆで 磯などに普通に見られるもの。潮間帯でも上の方なので子どもにも取りやすい。磯遊びなどの折にはこれを海水、もしくは塩水でゆでることが多い。足は弾力があり甘味が強い。内臓には独特の辛みというかぴりっとする感じがある。

好んで食べる地域・名物料理

にし汁 三重県鳥羽市国崎ではイボニシ、もしくはレイシガイの貝殻をを金槌などで割って、身を出す。これをすり鉢でそのまますりつぶし、味噌と水を加え、ご飯にかけて食べる。加熱工程なし。美味しくはあるものの食後すぐに口から喉から胃袋までがホカホカ温まります(唐辛子的な)。三重県答志島、愛知県篠島でも同様のものを作るが過熱する。[岩尾豊紀さん(鳥羽市水産研究所)、出間リカさん(三重県鳥羽市)]![クリックで拡大表示]() クリックで閉じます

クリックで閉じます![]()

にしがいのみそ汁(西貝のみそ汁) 山形県庄内地方酒田市、鶴岡市などで「にしがい」は、夏の風物詩。これが市場の競り場に並ぶと庄内地方の人は夏が来たと感じる。

みそ汁や塩ゆで、しょうゆ味で甘辛く煮て食べる。県内消費が主であるようだが市場流通もし、スーパーなどにも並ぶ。みそ汁ははうま味豊かなだしがでて非常に美味。汁を楽しみ、軟体を楽しむ、いい酒の肴である。

![クリックで拡大表示]() になみそ クボガイ(ニナ)、クマノコガイ(ツベタカ)、イシダタミ(シュウトメニナ)、イソニナ、スガイ(ニゴザ)、レイシ(ニシ)などの磯の巻き貝をゆでて身を取り出し、ひしお(しょうゆのみ)で煮たもの。愛媛県伊方町で作られている。[次郎長寿司 愛媛県八幡浜]クリックで閉じます

になみそ クボガイ(ニナ)、クマノコガイ(ツベタカ)、イシダタミ(シュウトメニナ)、イソニナ、スガイ(ニゴザ)、レイシ(ニシ)などの磯の巻き貝をゆでて身を取り出し、ひしお(しょうゆのみ)で煮たもの。愛媛県伊方町で作られている。[次郎長寿司 愛媛県八幡浜]クリックで閉じます![]()

関連コラム(郷土料理)

鳥羽市の「にし汁」を作ってみる

鳥羽市の「にし汁」を作ってみる

三重県鳥羽市周辺、愛知県三河湾篠島に「にし汁(螺汁)」という郷土料理がある。 この周辺だけではなく、国内各地に普通に見られる磯の小型の巻き貝である「にし」を使っ・・・ 続きを開く加工品・名産品

ー釣り情報

ー歴史・ことわざ・雑学など

ー参考文献・協力

協力/日美丸(広島県倉橋島)、伊東英正(鹿児島県南さつま市)

『日本近海産貝類図鑑』(奥谷喬司編著 東海大学出版局)、『貝』(波部忠重、奥谷喬司 学習研究社)、『日本貝類方言集 民俗・分布・由来』(川名興 未来社)、『日本及び周辺地域産軟体動物総目録』(肥後俊一、後藤芳央 エル貝類出版局)、『つるおかおうち御膳』(鶴岡市食教育・地産地消推進協議会 鶴岡市)