体長40cm前後になる。ほおには鱗がない。胸鰭の脇のふくらみには鱗がない。側線から背鰭基部までの鱗数は小さい物も含めて6。胸鰭から尾鰭近くまでオレンジ色の縦縞が1本走る。縦縞の色などハナフエフキに似ているが体高が低いこととはっきりした縦縞が1本であることで見分けられる。

タテシマフエフキの生物写真一覧 (クリックで上に拡大表示)

-

珍魚度・珍しさ

★★★

がんばって探せば手に入る魚貝の物知り度

★★★★★

知っていたら学者級食べ物としての重要度

★★

地域的、嗜好品的なもの味の評価度

★★★★

非常に美味

分類

顎口上綱硬骨魚類綱条鰭亜綱新鰭区棘鰭上目スズキ系スズキ亜目フエフキダイ科フエフキダイ亜科フエフキダイ属外国名

学名

Lethrinus obsoletus (Forsskål, 1775)漢字・学名由来

漢字/縦縞笛吹 Standard Japanese name / Tatesimafuedai

由来・語源/体側に1本の縦縞があるフエフキダイの意味。

シノニム/

Lethrinus cutambi Seale, 1910

Lethrinus ramak (Forsskål, 1775)

Sciaena obsoleta Forsskål, 1775

Sciaena ramak Forsskål, 1775地方名・市場名 ?

生息域

海水魚。サンゴ礁域。

沖縄諸島以南の琉球列島。

台湾南部、東沙諸島、香港、インド-西太平洋、サモア諸島、ミクロネシア。生態

ー基本情報

沖縄以南に生息する魚で沖縄県でしかとれない。沖縄でも水揚げはあまり多くない。

中型のフエフキダイでクセがなく美味。

珍魚度 沖縄では食用魚であるが、水揚げが少なく手に入れるのは至難。水産基本情報

市場での評価/沖縄県でのみ流通。やや高値。

漁法/刺突漁、定置網

産地/沖縄県選び方

触って張りのあるもの。味わい

旬は不明。

鱗はやや硬いが取りやすい。皮は厚みがあって強い。骨はあまり硬くはない。

透明感のある白身でクセのない味。熱を通しても硬く締まらない。栄養

ー危険性など

ー食べ方・料理法・作り方 (基本はオススメ順掲載です)

タテシマフエフキの料理・レシピ・食べ方/生食(皮霜造り)、ソテー(バター焼き)、汁(みそ汁)、煮る(煮つけ)、揚げる(唐揚げ)![クリックで拡大表示 タテシマフエフキの刺身]() クリックで閉じます

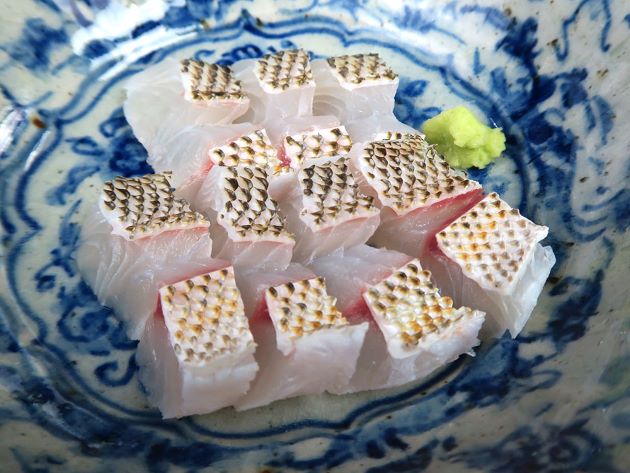

クリックで閉じますタテシマフエフキの刺身

![タテシマフエフキの刺身]()

タテシマフエフキの皮霜造り(刺身) フエフキダイ属の魚は上質の白身で淡泊な味。単に刺身にするともの足りなく感じる。それを補うのが皮のうま味である。三枚に下ろして血合い骨を取り、熱湯をかけて急速冷凍をするか氷水に落としてあら熱を取る。少し置き、刺身に切る。

![クリックで拡大表示 タテシマフエフキのバター焼き]() タテシマフエフキのバター焼き 「バター焼き」とはいうものの、基本的にはマーガリンを使ってソテーする。小振りのものは丸のまま、大きいものは適宜に切り塩コショウする。これを始めはサラダ油などでこんがりとソテー、仕上げにマーガリンを加えて香りづけをする。しょうゆをかけ回すとご飯に合う。クリックで閉じます

タテシマフエフキのバター焼き 「バター焼き」とはいうものの、基本的にはマーガリンを使ってソテーする。小振りのものは丸のまま、大きいものは適宜に切り塩コショウする。これを始めはサラダ油などでこんがりとソテー、仕上げにマーガリンを加えて香りづけをする。しょうゆをかけ回すとご飯に合う。クリックで閉じますタテシマフエフキのバター焼き

![タテシマフエフキのバター焼き]()

![クリックで拡大表示 タテシマフエフキのみそ汁(魚汁)]() タテシマフエフキのみそ汁(魚汁) 小振りのものは適宜に切り、大型のものはあらなどを使う。鮮度のいいものはそのまま水(昆布だしでも)で煮出す。やや劣ったものは一度湯通しして水から煮出す。仕上げにみそを溶く。豆腐やニガナ、フーチバー(ヨモギ)、小松菜などを青みを加えるといい。薬味はコーレーグスを。クリックで閉じます

タテシマフエフキのみそ汁(魚汁) 小振りのものは適宜に切り、大型のものはあらなどを使う。鮮度のいいものはそのまま水(昆布だしでも)で煮出す。やや劣ったものは一度湯通しして水から煮出す。仕上げにみそを溶く。豆腐やニガナ、フーチバー(ヨモギ)、小松菜などを青みを加えるといい。薬味はコーレーグスを。クリックで閉じますタテシマフエフキのみそ汁(魚汁)

![タテシマフエフキのみそ汁(魚汁)]()

好んで食べる地域・名物料理

ー加工品・名産品

ー釣り情報

ー歴史・ことわざ・雑学など

ー参考文献・協力

協力/崎原さしみ店(沖縄県石垣市)、秋田雄一(沖縄県水産海洋技術センター石垣支所)

『日本産魚類検索 全種の同定 第三版』(中坊徹次編 東海大学出版会 20130226)、『美ら海市場図鑑 知念市場の魚たち』(三浦信男 ぬにふぁ星 2012)