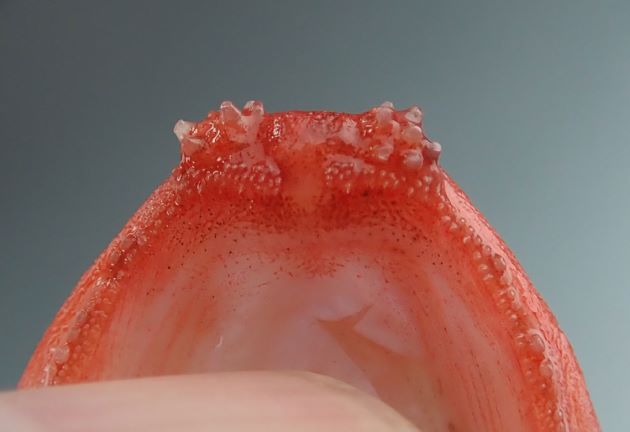

24cm SL 前後になる。下顎は上顎よりも前に出、下顎の歯塊は1対。鰓蓋膜の黒色域は主鰓蓋骨の少し下まで伸びる。胸鰭腋部に小さな鱗がある。背鰭棘膜上方部は黄色。背鰭棘数は11、背鰭第10と11の間は完全に分離。

アカマツカサの生物写真一覧 (クリックで上に拡大表示)

-

魚貝の物知り度

★★★★★

知っていたら学者級食べ物としての重要度

★★

地域的、嗜好品的なもの味の評価度

★★★

美味

分類

顎口上綱硬骨魚綱条鰭亜綱新鰭区正真骨下区棘鰭上目キンメダイ系キンメダイ目イットウダイ科アカマツカサ亜科アカマツカサ属外国名

学名

Myripristis berndti Jordan and Evermann, 1903漢字・学名由来

漢字 赤松毬 Akamatsukasa

由来・語源 長崎での呼び名。硬くて大きい鱗が松毬(まつぼっくり)を思わせるため。

Soldierfish 英名は兵士魚であるが、鎧(armor)を着けた兵士を思わせる魚という意味だ。堅い鱗で敵(天敵)を寄せつけないことからくる。イットウダイ科の魚に共通し、総称でもある。Temminck

コンラート・ヤコブ・テミンク Coenraad Jacob Temminck(1778-1858 オランダ) シュレーゲルとともにシーボルトの持ち帰った脊椎動物を整理、記載。『Fauna Japonica』(日本動物誌)を執筆。

Schlegel

ヘルマン・シュレーゲル(Hermann Schlegel 1804-1884年)はドイツの動物学者。テミングとともにシーボルトの持ち帰った脊椎動物を整理、記載。『Fauna Japonica』(日本動物誌)を執筆。地方名・市場名

生息域

海水魚。サンゴ礁。

小笠原諸島、南鳥島、屋久島、奄美大島、琉球列島、久米島、慶良間諸島、西表島。

台湾南部、東沙諸島・南沙諸島、インド-太平洋域。生態

ー基本情報

サンゴ礁などで群れを作り、まとまってとれるので熱帯、亜熱帯域では重要な食用魚だ。

国内では鱗が強く下ろすのが難しいので安値で人気がない。

小型なので安くて総菜魚として重宝する。水産基本情報

市場での評価/鹿児島県、沖縄県などで流通する。比較的安い。

漁法/定置網

産地/沖縄県、鹿児島県選び方

赤みが強いほうが新しい。味わい

旬は春から夏。

鱗は大きく硬く取りにくい(アカマツカサ亜科のなかでは取りやすい方だが)。皮は比較的厚みがありしっかりして強い。骨はあまり硬くない

透明感のある白身で秋の固体は脂がなく硬く締まる。栄養

ー危険性など

ー食べ方・料理法・作り方 (基本はオススメ順掲載です)

アカマツカサの料理法・レシピ・食べ方/煮る(煮つけ)、汁(みそ汁)、生食(焼霜造)、焼く(塩焼き)、ソテー(バター焼き)![クリックで拡大表示]() クリックで閉じます

クリックで閉じます![]()

アカマツカサの煮つけ 非常に硬くて取りにくい鱗を取ると、厚く強い皮がある。この皮がうまいのである。水洗いして湯通しする、冷水に落とし残った鱗とぬめりを流す。水分をよくきり、酒・醤油・水をわかした中で煮る。みりん、砂糖で甘味を加えてもいい。適度に身が締まり、身離れがいい。煮汁とからめながら食べるととてもおいしい。

![クリックで拡大表示]() アカマツカサのみそ汁 ここではあらと肝を使ったが、1尾丸ごと使ってもいい。あらなどを集めて置く。湯通しして冷水に落として残った鱗やぬめりを流す。水分をよくきり、水から煮出してみそを溶く。うま味豊かな汁になる。骨などに付着した身にもうま味がある。クリックで閉じます

アカマツカサのみそ汁 ここではあらと肝を使ったが、1尾丸ごと使ってもいい。あらなどを集めて置く。湯通しして冷水に落として残った鱗やぬめりを流す。水分をよくきり、水から煮出してみそを溶く。うま味豊かな汁になる。骨などに付着した身にもうま味がある。クリックで閉じます![]()

好んで食べる地域・名物料理

ー加工品・名産品

ー釣り情報

ー歴史・ことわざ・雑学など

ー参考文献・協力

『日本産魚類検索 全種の同定 第三版』(中坊徹次編 東海大学出版会 20130226)、『図説有用魚類千種 正続』(田中茂穂・阿部宗明 森北出版 1955年、1957年)