体長3mを超える。紡錘形で第一背鰭(だいいちせびれ)、胸鰭(むなびれ)は大きく、第二背鰭(だいにせびれ)、尻鰭(しりびれ)は極端に小さい。1対の交接器(クラスパー)がある。

-

珍魚度・珍しさ

★★★

がんばって探せば手に入る魚貝の物知り度

★★★

知っていたら通人級食べ物としての重要度

★★★

一般的(流通量は普通)味の評価度

★★★★

非常に美味

分類

顎口上綱軟骨魚綱板鰓亜綱サメ区ネズミザメ上目ネズミザメ目ネズミザメ科ネズミザメ属外国名

学名

Lamna ditropis Hubbs and Follett, 1947漢字・学名由来

漢字 鼠鮫 Standard Japanese name / Nezumizame

由来・語源 東京での呼び名。

■ 体色、目、口、頭の形がネズミに似ている。

■ 〈ねず〉とは〈滑り「なめり」〉のことで「身体の滑らかなサメ」。

〈ネズミザメ科ネズミザメ属ネズミザメ Lamna cornubica (GMELIN)〉。『日本産魚類検索』(岡田彌一郎、松原喜代松 三省堂 初版1938)

〈ラクダザメ 駱駝鮫(アオザメ科) 東京でラクダ、ゴオシカ又はネズミザメ、東北でモオカと云う〉『図説有用魚類千種 正続』(田中茂穂・阿部宗明 森北出版 1955年、1957年)地方名・市場名

生息域

海水魚。沿岸、外洋の表層付近。〜水深650メートル。

北海道全沿岸、青森〜九州北岸の日本海沿岸、青森〜相模湾の太平洋沿岸。オホーツク海、ベーリング海、北太平洋、カリフォルニア。生態

沖合の背鰭を出すくらいの表層を泳ぐ。

水温14〜17度付近、春から夏に北上し、寒くなると南下する。

日本海では寒い時季のサメと考えるとわかりやすい。

魚食性。スルメイカ、サケ・マス類、ニシン、ホッケ、サバ、マイワシ、タラ類などを捕食する。

サケマス類ではベニザケ、カラフトマス、ギンザケ、シロザケ(サケ)の順で捕食されている量が多い。

卵胎生で3月から5月に4、5匹の幼魚を生む。基本情報

北太平洋に広く生息して、サケやニシンなどををエサとしている。サケ類をエサとしているので、害魚とみなすこともあるが、たぶん人間のそのような考えの方がおかしいのだ、と思っている。

古くは東北各県でたくさん水揚げされていたが、今現在では主に宮城県気仙沼に水揚げされている。好不漁の波に苦しんでいる。

アブラツノザメとともに国内でもっともたくさん消費されているサメだ。

また、比較的水揚げ量の多い大型の食用サメ(フカ)に限定するとネズミザメ科では南のアオザメ、北のネズミザメと考えるとわかりやすい。ここにシュモクザメ科のサメが加わり、これも南のものと考えるといいのかも。

関東・新潟県以北、特に海から遠い山間部では非常に重要な食用魚であったが、じょじょにその存在価値が低下している。たぶん今どきの嗜好にもっとも適合した食材である。資源管理をしながらだけど、もっと消費者はこの安すぎる食材を取り入れたほうがいい。

山間部でよく食べられたのは、筋肉に尿素とトリチルアミンオキシドをもち、時間がたつと尿素はアンモニアに、トリチルアミンオキシドはトリチルアミンに変化する。ともに悪臭の原因物質だが、筋肉の腐敗を防止する。生の状態で山間部に運べたのはこの悪臭の原因物質のお陰である。この歴史的な話からサメは臭いと思い込む人が多いのが残念でならない。臭味のあるサメが存在したのは遙かに遠い昔のことだ。

生鮮品、塩漬けなどは東京都をはじめ関東周年、日本各地の山間部で広く消費されている。

新潟県上越市・妙高市では年取魚となっている。栃木県では「もろの煮つけ」は家庭料理としても年取魚としても定番的なもの。岐阜県旧益田郡、飛騨地方でも「ぼた」、「さわら」、「塩もーか」として古くから食べられている。

くせのない味で切り身加工しやすいなどの利点の多い魚で、もっともっと活用していくべきだと思う。

主に煮つけ用で、地域によっては生食(刺身)で食べられている。

珍魚度 普通の食用魚だが、非常に大型なので丸のままの状態を見るには水揚げ港に行くしかない。切り身などは比較的手に入れやすい。水産基本情報

市場での評価 関東では一定の需要があり、細々と流通している。値段は安値安定。主にコロの状態。これを魚屋などで切り身に加工する。

漁法 延縄、流し網、突きん棒、定置網

主な産地 宮城県(気仙沼)をはじめ東北各県![クリックで拡大表示]() 2008年、気仙沼市での競り風景 内臓を抜かれ、血液を塗られて入札を待っている。〈「血がついていることが新鮮さの照明とされていた時代の名残り。今も桟橋で一次処理し、血まみれのまま入札にかけられるんです」と仲買人」〉『魚あらかると』(小野寺英彦 三陸新報社 2001)クリックで閉じます

2008年、気仙沼市での競り風景 内臓を抜かれ、血液を塗られて入札を待っている。〈「血がついていることが新鮮さの照明とされていた時代の名残り。今も桟橋で一次処理し、血まみれのまま入札にかけられるんです」と仲買人」〉『魚あらかると』(小野寺英彦 三陸新報社 2001)クリックで閉じます![]()

![クリックで拡大表示]() 切り身 基本的に切り身で魚屋、スーパーマーケットに並ぶ。栃木県栃木市・日光市などで「生もろ切り身」という。東京都内で買い求めたものだが、「さめ切り身」、「もうか」で売られることが多い。これを岐阜県高山市丹生川町では「生ぼた」と云う。クリックで閉じます

切り身 基本的に切り身で魚屋、スーパーマーケットに並ぶ。栃木県栃木市・日光市などで「生もろ切り身」という。東京都内で買い求めたものだが、「さめ切り身」、「もうか」で売られることが多い。これを岐阜県高山市丹生川町では「生ぼた」と云う。クリックで閉じます![]()

選び方

切り身として鮮度のいいものは透明感がある。悪くなるにしたがい白く濁ってくる。また柔らかくなる。

関東では煮つけ用としての流通なので、鮮度はあまりよくない。広島県備北地方などのものはずば抜けた鮮度のものが流通している。味わい

主に切り身で流通。旬は寒い時季だと思う。

脂のあるものは白濁し、脂の少ないものは赤く透明感がある。まったくクセのない上品な味わいで、適度に繊維質でしっとりしている。

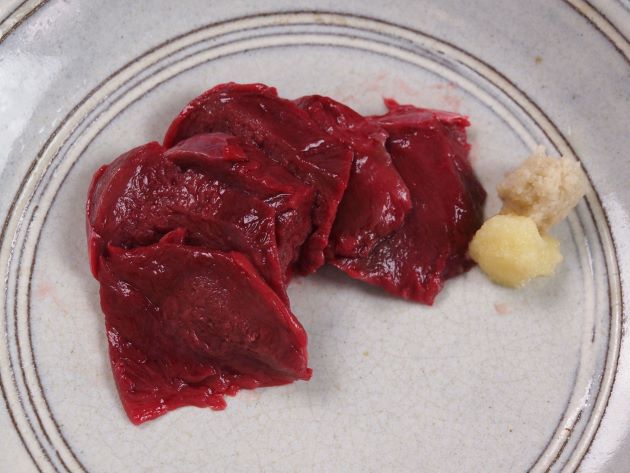

ホシ(星 心臓)はブタのまめ(腎臓)を思わせる。独特の食感があり、やや血液の臭みを感じて、好き嫌いが出るもの。栄養

ー危険性など

ー食べ方・料理法・作り方 (基本はオススメ順掲載です)

ネズミザメ(モウカザメ)の料理・レシピ・食べ方【肉】/揚げる(フライ)、ソテー(ステーキ、ムニエル)、煮る(コンフィ、煮つけ)、生食(刺身)、焼く(祐庵焼き) 【心臓】/生食(刺身)、ソテー(焼き肉)、揚げる(唐揚げ)![クリックで拡大表示]() クリックで閉じます

クリックで閉じます![]()

ネズミザメのフライ クセのない白身で非常に淡泊。熱を通してもあまり硬く締まらないところが魅力的である。サメというと臭いと思っている無知な人がいるが、むしろ上品過ぎるのが欠点でもある。今回はコショウとカレー粉の風味をつけている。

切り身に塩コショウ名カレー粉を振る。小麦粉をまぶして溶き卵にくぐらせ、パン粉をつけて揚げる。

![クリックで拡大表示]() ネズミザメ血合いの竜田揚げ 今、本種の流通でいちばんの問題点は血合いを捨てる、もしくは食用と考えていないことだ。クリックで閉じます

ネズミザメ血合いの竜田揚げ 今、本種の流通でいちばんの問題点は血合いを捨てる、もしくは食用と考えていないことだ。クリックで閉じます![]()

血合いの独特の風味が醤油と合う。少しだけレバーに似たこくがあるのもいい。うま味豊かで、表面が香ばしい。血合いだけでの販売ありだと思う。血合いは適当に切り、醤油・みりんの地に1時間に以上漬け込む。ここではにんにくとしょうがを加えてみた。片栗粉をつけて焦がさないように揚げる。![クリックで拡大表示]() ネズミザメの竜田揚げ 切身を食べやすい大きさに切り、しょうゆ、みりんで下味をつけて片栗粉をまぶして揚げたもの。表面の香ばしさに中のしっとり感があいまって非常に美味。カイエンヌペッパーなどでピリ辛味にしてもいいし、カレー風味にしてもうまい。クリックで閉じます

ネズミザメの竜田揚げ 切身を食べやすい大きさに切り、しょうゆ、みりんで下味をつけて片栗粉をまぶして揚げたもの。表面の香ばしさに中のしっとり感があいまって非常に美味。カイエンヌペッパーなどでピリ辛味にしてもいいし、カレー風味にしてもうまい。クリックで閉じます![]()

![クリックで拡大表示]() ネズミザメのホシ(心臓)の竜田揚げ 心臓は血液が染み出してくるので、水などにされして、よく水分をきっておく。ただし血液の風味が好きならこの工程は不要。しょうゆ・酒・みりんにしょうがやニンニク風味をつけた地につけ込んでおき、片栗粉をまぶして短時間強火で揚げる。クリックで閉じます

ネズミザメのホシ(心臓)の竜田揚げ 心臓は血液が染み出してくるので、水などにされして、よく水分をきっておく。ただし血液の風味が好きならこの工程は不要。しょうゆ・酒・みりんにしょうがやニンニク風味をつけた地につけ込んでおき、片栗粉をまぶして短時間強火で揚げる。クリックで閉じます![]()

![クリックで拡大表示]() クリックで閉じます

クリックで閉じます![]()

ネズミザメのステーキ 切り身に塩コショウする。コショウは黒の方が合う。少し寝かせて、味を馴染ませてからソテーする。火が通ったらブランデーで香りづけしてもいい。切り身を取りだし、皿に盛る。ここではバルサミコ酢・ルビーポート(ポルト酒)・醤油・ローズマリー(なくてもいい)を加えてデグラッセしてソースとする。

![クリックで拡大表示]() ネズミザメの照り焼き風ソテー 切り身に塩をして表面に出て来た水分をよくふきとる。これにコショウを振り、じっくりとソテー。8分通り火が通ったら、切り身を取り出して置き、フライパンにみりん・酒・しょうゆ(好みで砂糖)を合わせた地を入れて少し煮詰める。ここに切り身をもどし好みの加減で地をからめる。クリックで閉じます

ネズミザメの照り焼き風ソテー 切り身に塩をして表面に出て来た水分をよくふきとる。これにコショウを振り、じっくりとソテー。8分通り火が通ったら、切り身を取り出して置き、フライパンにみりん・酒・しょうゆ(好みで砂糖)を合わせた地を入れて少し煮詰める。ここに切り身をもどし好みの加減で地をからめる。クリックで閉じます![]()

![クリックで拡大表示]() ネズミザメのホシ(心臓)の焼き肉 鉄板やフライパンでソテーしても美味しい。気仙沼で教わったことだが塩コショウして焼き、市販の焼き肉のタレなどでも食べるようだ。この市販のタレで食べると意外にイケル。クリックで閉じます

ネズミザメのホシ(心臓)の焼き肉 鉄板やフライパンでソテーしても美味しい。気仙沼で教わったことだが塩コショウして焼き、市販の焼き肉のタレなどでも食べるようだ。この市販のタレで食べると意外にイケル。クリックで閉じます![]()

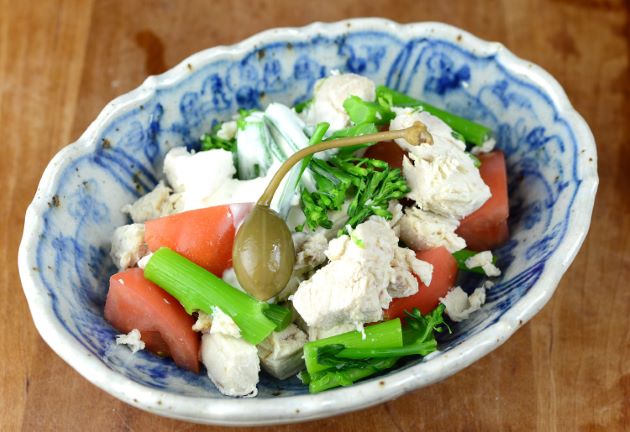

![クリックで拡大表示]() ネズミザメのポシェ ポシェ(ブイヨンの中でじっくり煮た)したものがこんなにほろほろと柔らかく、味があるとは思わなかった。予想外のおいしさである。カツオマグロのように煮込んでサラダにしても非常にうまい。クリックで閉じます

ネズミザメのポシェ ポシェ(ブイヨンの中でじっくり煮た)したものがこんなにほろほろと柔らかく、味があるとは思わなかった。予想外のおいしさである。カツオマグロのように煮込んでサラダにしても非常にうまい。クリックで閉じます![]()

切り身を市販のハーブブイヨンの中で、約20分ほどにてそのまま鍋の中で冷ましたもの。これをトマトやブロッコリーとサラダに。![クリックで拡大表示]() ネズミザメの煮つけ 煮つけ用として売られていることが多い。定番料理といってもいい。切り身は湯通しして冷水に落として霜降りにする。水分をよくきり、酒・みりん・甘めが好きなら砂糖・醤油・水でややこってりと煮つける。切り身自体にはあまり味がなく、上品で淡泊である。味つけ次第である。クリックで閉じます

ネズミザメの煮つけ 煮つけ用として売られていることが多い。定番料理といってもいい。切り身は湯通しして冷水に落として霜降りにする。水分をよくきり、酒・みりん・甘めが好きなら砂糖・醤油・水でややこってりと煮つける。切り身自体にはあまり味がなく、上品で淡泊である。味つけ次第である。クリックで閉じます![]()

![クリックで拡大表示]() ネズミザメ血合いのたれ焼き(ねぎま) 食感は鶏の正肉に近い。こくのある味わいで焼いてたれと合わせて、焦げた風味がとても味わい深い。血合いが焼いてこんなにおいしいとは意外だった。今回は焼き鳥風にしてみたが、いい酒の肴だ。クリックで閉じます

ネズミザメ血合いのたれ焼き(ねぎま) 食感は鶏の正肉に近い。こくのある味わいで焼いてたれと合わせて、焦げた風味がとても味わい深い。血合いが焼いてこんなにおいしいとは意外だった。今回は焼き鳥風にしてみたが、いい酒の肴だ。クリックで閉じます![]()

血合いは串に刺しやすい大きさに切り、間にねぎを挟む。焦がさないように焼き上げ、みりん・醤油を煮つめたものを塗りながら仕上げる。![クリックで拡大表示]() ネズミザメの刺身 鮮度さえよければ刺身にしてもいい。切り身かころかで買うしかない。切り身でも白っぽいものの方が脂がのっている。ネズミザメの脂は比較的あっさりとしていてイヤミがない。むしろ淡泊に感じるほどで中国地方の山間部で好まれていたわけがわかる。クリックで閉じます

ネズミザメの刺身 鮮度さえよければ刺身にしてもいい。切り身かころかで買うしかない。切り身でも白っぽいものの方が脂がのっている。ネズミザメの脂は比較的あっさりとしていてイヤミがない。むしろ淡泊に感じるほどで中国地方の山間部で好まれていたわけがわかる。クリックで閉じます![]()

好んで食べる地域・名物料理

さめ・もうか 東京都全域、関東全域でよく食べられていた。八王子市などには国鉄八王子駅(現JR八王子駅)そばにあった魚市場には、丸のまま貨車で送られて来ていたという。主な食べ方は煮つけ。ある時期からフライにもするようになったという。

長野県北信 長野平野から北でもよく食べられていた。

年取魚 新潟県上越地方の山間部では古くから鱶(ふか)が年取魚となっていた。暮れになるとたくさんの「ふかざめ(今はほとんどがネズミザメ)」を並べて「さめ競売」が上越市の市場で開かれる。刺身、煮つけ、煮凝りなどを作り正月の膳にのせる。

鱶節 〈昔はサメで作った鰹節のような鱶節というものがあり、ネズミザメやウバザメから万割節のように作られ、花ガツオにも配合されていた。この製法は鰹節と同様だが水分が多いので火乾の度数を増さねばならない。〉。『ものと人間との文化史 鮫』(矢野憲一 法政大学出版局 1979)

新潟県上越高田・妙高市 日常的にも「ふかざめ(ネズミザメ)」を食べる。また年末には宮城県気仙沼産「ふかざめ」の競売が行われ、年取魚としても使われている。煮つけ、煮凝り、ぬた(刺身、湯引き、ゆで)などで正月の膳を飾る。

かどざめ料理 青森県では新鮮なものの水揚げがあり、刺身など様々な料理が作られていた。『みちのく食物誌』(木村守克 路上社 1986)![クリックで拡大表示]() クリックで閉じます

クリックで閉じます![]()

ぼた鍋 飛騨地方は「もーか(ネズミザメ)」をよく食べる。「ぼた(塊)」の状態で入荷してくるが、普通はこれに塩をして「塩もーか」に加工する。生のものは刺身にもするし、鍋にもする。「生ぼた」の水炊きである。「ぼた鍋」という今回は昆布だしに塩・酒の味つけをして煮ながら食べたが非常においしい。初めて食べたら素材を言い当てられる人はいないだろう。「塩もーか」で作るという情報もあるが、コラム化する。[岐阜県飛騨地方]

![クリックで拡大表示]() 新潟県上越高田・妙高の煮凝り ほぼ関東地方の煮凝りと同じものである。作り方も同じ。この地域の鮮魚店やスーパーでも作られているし、当たり前だが一般家庭でも作られている。暮れになるとスーパーにも鮮魚店にも、皮だけになったものが売られている。クリックで閉じます

新潟県上越高田・妙高の煮凝り ほぼ関東地方の煮凝りと同じものである。作り方も同じ。この地域の鮮魚店やスーパーでも作られているし、当たり前だが一般家庭でも作られている。暮れになるとスーパーにも鮮魚店にも、皮だけになったものが売られている。クリックで閉じます![]()

![クリックで拡大表示]() カド汁(みそ汁) 青森県でも海から遠い弘前市では「カドザメ」が日常的な食材であったことか、この「カド汁」によって見えてくる。〈カドザメを、豆腐、ねぎ、にんじん、里いも、油揚等と一緒にみそ汁にする〉。生の切身を煮だして里芋などを加えてみそ汁にしてみた。思った以上においしいので驚いた。材料が多いと御馳走でもある。[青森県弘前市/『みちのく食物誌』(木村守克 路上社)]クリックで閉じます

カド汁(みそ汁) 青森県でも海から遠い弘前市では「カドザメ」が日常的な食材であったことか、この「カド汁」によって見えてくる。〈カドザメを、豆腐、ねぎ、にんじん、里いも、油揚等と一緒にみそ汁にする〉。生の切身を煮だして里芋などを加えてみそ汁にしてみた。思った以上においしいので驚いた。材料が多いと御馳走でもある。[青森県弘前市/『みちのく食物誌』(木村守克 路上社)]クリックで閉じます![]()

![クリックで拡大表示]() カドザメカレー 肉の代わりにネズミザメの身を使ったもの。昔ながらのカレー粉を使ったカレーにしてみた。じゃがいもや玉ねぎ、にんじんなどの野菜と適当に切った身を炒めて、ルー(カレーと小麦粉を脂で炒めて合わせたもの)を加える。ネズミザメの身は炒めて煮ても硬くならず、確かに食感は肉に近い。[青森県弘前市/『みちのく食物誌』(木村守克 路上社)]クリックで閉じます

カドザメカレー 肉の代わりにネズミザメの身を使ったもの。昔ながらのカレー粉を使ったカレーにしてみた。じゃがいもや玉ねぎ、にんじんなどの野菜と適当に切った身を炒めて、ルー(カレーと小麦粉を脂で炒めて合わせたもの)を加える。ネズミザメの身は炒めて煮ても硬くならず、確かに食感は肉に近い。[青森県弘前市/『みちのく食物誌』(木村守克 路上社)]クリックで閉じます![]()

![クリックで拡大表示]() モロ 長野県北信地方、関東周辺、特に栃木県ではよく食べている。「さがんぼ(アブラツノザメ)」より安い。「さがんぼ」と同じように正月にも食べることがあるが、日常的なものと考えた方がいいだろう。写真は日光市のスーパーマーケットに鮮度のいい切り身が大量に並んでいるところ。クリックで閉じます

モロ 長野県北信地方、関東周辺、特に栃木県ではよく食べている。「さがんぼ(アブラツノザメ)」より安い。「さがんぼ」と同じように正月にも食べることがあるが、日常的なものと考えた方がいいだろう。写真は日光市のスーパーマーケットに鮮度のいい切り身が大量に並んでいるところ。クリックで閉じます![]()

関連コラム(郷土料理)

弘前のカドザメの酢の物は料理法として優れている

弘前のカドザメの酢の物は料理法として優れている

�みちのく食物誌』(木村守克 路上社)は机周りにおいて、ときどき拾い読みをしている。 中でも「懐かしのカドザメ」にある「酢の物」の作り方は、非常に合理的で、しか・・・ 続きを開く 岐阜県飛騨地方、「ぼた鍋」

岐阜県飛騨地方、「ぼた鍋」

��ズミザメの食の歴史は有史以前からだと思うが詳しくはわからないが、明治時代以前から重要な食用魚であったことは間違いない。 実際、1945年の敗戦後も国内中部千布・・・ 続きを開く 新潟県上越高田・妙高のサメ食文化5 年取魚の、「ふかざめ」のぬた

新潟県上越高田・妙高のサメ食文化5 年取魚の、「ふかざめ」のぬた

新潟県上越市直江津と、上越市高田と妙高市全域はともによくサメを食べるものの、違うサメ食文化である。 海辺の直江津で食べるのは主に「むきざめ(アブラツノザメ)」で・・・ 続きを開く 新潟県上越・妙高のサメ食文化3 上越地方山間部の煮凝り、東京との繋がり

新潟県上越・妙高のサメ食文化3 上越地方山間部の煮凝り、東京との繋がり

��こ十年来、東京都内での「煮凝り」を調べている。都内に昔、たくさんあった蒲鉾店(おでん種など練り製品を作る店)や食品加工の会社では、寒くなると煮凝りを作り始め、・・・ 続きを開く 東京周辺の鮫の煮こごり

東京周辺の鮫の煮こごり

東京都周辺では正月に「煮凝り」は欠かせない。 蒲鉾店(おでんだねを作る店)や食品製造業者が作るもので、原材料には、ふか皮(ネズミザメ、ヨシキリザメ、アオザメ)、・・・ 続きを開く加工品・名産品

■ 練り製品(蒲鉾など)の材料には向かなかったが、現在では技術の向上により利用されている。

■ 鰭は「黒魚翅(ヘイチー)」という黒いふかひれの材料となる。![クリックで拡大表示]() クリックで閉じます

クリックで閉じます![]()

塩モーカ・塩さわら(塩真鱶)

もともとは宮城県気仙沼市でネズミザメの切り身を塩漬けにして、岐阜県高山市・大野郡丹生川町(現高山市)・下呂市萩原(旧益田郡)に送られていたもの。同地区以外での流通、食文化などは不明。

現在では宮城県から「生ぼた(ブロック、切り身にして生で売るときにも「生ぼた」という)」の形で来たものを丹生川で塩漬けにして切り身で売っている。

基本的には水で煮て塩分を抜き、そのまま食べることが多いが焼いて食べることもある。水で煮るときには塩気は抜きすぎないのがおいしく食べるコツらしい。そのままおかず、酒の肴として食べるほかに、お茶漬けにすることもある。

夏の農繁期に農家の方が塩分補給の意味も含めて買って行かれることが多いという。[Aコープにゅうかわ 岐阜県高山市丹生川町]

生ぼた 生で来たものは刺身にしても食べていた。ネズミザメを生で食べるのは山間部特有かも知れない。フライ、煮つけなどにもする。[岐阜県高山市・下呂市]

![クリックで拡大表示]() 暮れに市場・小売店に並ぶ、ふか皮煮凝り 師走も押し詰まると東京周辺の市場や小売店、スーパーに並ぶ。言うなればお節料理に欠かせないものである。2010年くらいまで暮れの築地市場や関東周辺の市場に行くと、山と積まれていたものだが、年々数が減って、目立たないものとなっている。これなど宮城県と関東との水産流通の歴史を考える上でも重要。[写真は豊洲市場などで売られているもの]クリックで閉じます

暮れに市場・小売店に並ぶ、ふか皮煮凝り 師走も押し詰まると東京周辺の市場や小売店、スーパーに並ぶ。言うなればお節料理に欠かせないものである。2010年くらいまで暮れの築地市場や関東周辺の市場に行くと、山と積まれていたものだが、年々数が減って、目立たないものとなっている。これなど宮城県と関東との水産流通の歴史を考える上でも重要。[写真は豊洲市場などで売られているもの]クリックで閉じます![]()

関連コラム(加工品)

岐阜県飛騨地方、塩もーか・塩さわらについて

岐阜県飛騨地方、塩もーか・塩さわらについて

今も岐阜県飛騨地方で手に入れることができる、「塩もーか(塩もうか)」、「塩さわら」はネズミザメのころ(塊)を塩づけにした保存食で、夏の味である。 ここでいう飛騨・・・ 続きを開く釣り情報

ー歴史・ことわざ・雑学など

■ その昔はマグロ漁などにまざる厄介ものであった。現在では「モウカザメ(真鱶 まぶか)」として気仙沼などに大量に水揚げされている。参考文献・協力

協力/Aコープにゅうかわ(岐阜県高山市) フレッシュフードまるけん(岐阜県下呂市萩原町)

『図説有用魚類千種 正続』(田中茂穂・阿部宗明 森北出版 1955年、1957年)、『日本産魚類検索 全種の同定 第二版』(中坊徹次編 東海大学出版会)、『鮫』(矢野憲一 法政大学出版局)、『新釈魚名考』(榮川省造 青銅企画出版)、『新北のさかなたち』(水島敏博、鳥澤雅他 北海道新聞社)、魚類学 下』(落合明、田中克 恒星社厚生閣)、『魚と貝の事典』(望月賢二 柏書房)

『那須高原の郷土料理』(http://www.nasufood.com/index.htm)地方名・市場名 ?

サワラ

場所岐阜県下呂市飛騨萩原・高山市・郡上市大和 備考本来の「さわら」はサメの塩漬けを北陸の「さわら」であるカジキ類に模したものである。ただ今現在、「塩さわら」はネズミザメが原料となっている。 参考聞取カドザメ[加藤鮫/鮭鮫とも]

場所青森県弘前市・鰺ヶ沢町 備考「かど」、すなわちニシンを食うサメという意味。〈昔は漁をする人はいませんでした。天保十四年(1843)秋のこと、下前村の漁師で加藤音吉というものが、龍飛汐の口で、九月に一種の大鮫の漁をしたことに始まりました〉『みちのく食物誌』(木村守克 路上社)モウカサメ モオカ モウカザメ モーカ モウカ[真鱶]

場所青森県、宮城県、福島県、群馬県伊勢崎市、茨城県、東京都伊豆大島・三宅島、長野県長野市、岐阜県高山市(旧丹生川村も含む)・下呂市(旧益田郡) 備考漢字は「真鱶」でもっともたくさん揚がるサメのことだと思う。茨城県や栃木県、山梨県での「もろ」、「もろこ」とは意味を異にする。 参考聞取、『伊豆・小笠原諸島の魚たち 改訂2版』(東京都水産試験場 2004)ラクダザメ

場所福島県小名浜、東京 備考古い標準和名。古くはラクダザメ。〈東京でラクダ、ゴオシカ又はネズミザメ、東北地方でモオカと云う〉。 参考『図説有用魚類千種 正続』(田中茂穂・阿部宗明 森北出版 1955年、1957年)