体長4m前後になる。体色が青っぽい。背鰭は2基(大小2つ)、第1背鰭は腹鰭起部よりも前にあるで離れている。目に瞬膜がない。胸鰭(むなびれ)の長さが頭部(頭の部分)よりも短い。歯はノコギリ状に縁取られない。ギザギザしていない。尾鰭側面の隆起線は1本。

アオザメの生物写真一覧 (クリックで上に拡大表示)

-

珍魚度・珍しさ

★★★

がんばって探せば手に入る魚貝の物知り度

★★★★

知っていたら達人級食べ物としての重要度

★★

地域的、嗜好品的なもの味の評価度

★★★★

非常に美味

分類

顎口上綱軟骨魚綱板鰓亜綱サメ区ネズミザメ上目ネズミザメ目ネズミザメ科アオザメ属外国名

学名

Isurus oxyrinchus Rafinesque, 1810漢字・学名由来

漢字/青鮫 Standard Japanese name / Aozame

由来・語源/東京近郊での呼び名。体が青みがかっているため。地方名・市場名

生息域

海水魚。沿岸・外洋の表層域〜深さ650m。

青森県〜九州南岸の日本海・東シナ海沿岸、北海道〜九州南岸の太平洋沿岸、五島列島、琉球列島。千島列島、カムチャツカ半島南岸、朝鮮半島全沿岸、沿海州ブラストゥン湾、台湾、中国東シナ海・南シナ海、西沙諸島、中沙諸島、全世界の温帯〜熱帯域。生態

人を襲った例がある。基本情報

本州以南を回遊している。大型のサメの中でも食用とされることの多い種で、ネズミザメ科では南のアオザメ、北のネズミザメと考えてもいいのでは、と思っている。広島県山間部で刺身で食べるサメの代表格としてもいいだろう。

鰭は鱶鰭になり、身はすり身になって、練り製品にも加工されていた。

古くは専門の釣り漁が行われていたが、現在は他の魚の漁、日本各地の定置網などで揚がっている。

中国地方、四国の高知県などでは皮なども利用するし、筋肉も食べる。

本種などサメ類すべてにいえることだが、水揚げ時の扱いさえよければとてもおいしい魚でもある。これはサメ以外と同じである。

ちなみにサメは魚の中でももっとも食べやすいもので、魚が苦手な方などサメから魚食を始めてもいいくらいだ。

珍魚度 珍魚ではなく食用魚だが、とれても廃棄する地域が多い。かなりがんばって探さないと丸のままの状態を見ることは出来ない。水産基本情報

市場での評価 日本各地の定置網などで揚がる。おいしい魚だが、鮮魚としての流通は少ない。加工原料などとなり安い。

漁法 定置網、延縄

産地選び方

切り身は触って張りのあるもので、赤みがあるもの。味わい

栄養

ー危険性など

ー食べ方・料理法・作り方 (基本はオススメ順掲載です)

アオザメの料理・レシピ・食べ方/生食(刺身、湯通し)、揚げる(フライ)、煮る(湯引き、煮つけ、ゆでる)、ソテー(ステーキ、ムニエル)、焼く(塩干し、みそ漬け、幽庵焼き)![クリックで拡大表示]() クリックで閉じます

クリックで閉じます![]()

アオザメの刺身(水揚げ当日) 小田原市小田原魚市場水揚げの活け締めのもので、とれた初日の刺身である。サメはひどい扱いをしなければ臭味はまったくなく、上品過ぎる味わいだ。ほどよい食感が楽しめ、うま味も豊かで後味に甘味がある。微かに酸味があるのものではあるが、ごくわずかだ。

水洗いして25cm幅くらいの筒切りにする。3枚に下ろして背と腹に分け、皮を引く。これを刺身状に切る。

![クリックで拡大表示]() アオザメの刺身(水揚げ4日目) 水揚げ日の刺身はどちらかというと淡泊で特徴がなさ過ぎた。3日目くらいになると、後味に酸味が感じられるようになり、味に深みが出て来た。これなどネズミザメ科ならではの味の特徴かも知れない。クリックで閉じます

アオザメの刺身(水揚げ4日目) 水揚げ日の刺身はどちらかというと淡泊で特徴がなさ過ぎた。3日目くらいになると、後味に酸味が感じられるようになり、味に深みが出て来た。これなどネズミザメ科ならではの味の特徴かも知れない。クリックで閉じます![]()

![クリックで拡大表示]() アオザメの湯通し 刺身ではなく、湯通しして少し火を通すとまた違った味わいになる。表面の熱の通った部分はちょっと締まり、中は完全な生の状態。完全な生以上に味わい深くなる。クリックで閉じます

アオザメの湯通し 刺身ではなく、湯通しして少し火を通すとまた違った味わいになる。表面の熱の通った部分はちょっと締まり、中は完全な生の状態。完全な生以上に味わい深くなる。クリックで閉じます![]()

身を刺身状に切りつける。食べやすい大きさに切り、塩を入れた湯に一瞬通す。氷水に落として粗熱を取り、水分を切る。酢みそが合う。![クリックで拡大表示]() アオザメのフライ 食感は豚ロース肉の脂以外の部分に近い食感で、味はしっかり魚を感じさせてくれる。くせがなくとても食べやすい。ある意味、もの足りない感じもする。そんなときはにんにく風味とか、カレー粉を振るといい。クリックで閉じます

アオザメのフライ 食感は豚ロース肉の脂以外の部分に近い食感で、味はしっかり魚を感じさせてくれる。くせがなくとても食べやすい。ある意味、もの足りない感じもする。そんなときはにんにく風味とか、カレー粉を振るといい。クリックで閉じます![]()

水洗いして切り身にする。塩コショウして小麦粉をまぶし、溶き卵をからめ、パン粉をつけて揚げる。![クリックで拡大表示]() アオザメのステーキ ナイフで切ったときの感覚は牛肉に近い。味はどちらかというと無個性である。バルサミコの甘さに負けてしまっている。今度は腹の部分を使って試したい。クリックで閉じます

アオザメのステーキ ナイフで切ったときの感覚は牛肉に近い。味はどちらかというと無個性である。バルサミコの甘さに負けてしまっている。今度は腹の部分を使って試したい。クリックで閉じます![]()

背の部分を切り身にして塩コショウしてソテーする。本体を皿などに取り出し、下ろしニンニク、白ワイン、バルサミコを煮つめてソースをかける。![クリックで拡大表示]() アオザメの水炊き 切り身を、昆布だしに塩を酒で味つけしたつゆの中で煮ながら食べるものだ。身は煮ても硬くならず、非常に柔らかい。鶏のささみを思わせる食感だが、しっかり魚らしい味が楽しめる。クリックで閉じます

アオザメの水炊き 切り身を、昆布だしに塩を酒で味つけしたつゆの中で煮ながら食べるものだ。身は煮ても硬くならず、非常に柔らかい。鶏のささみを思わせる食感だが、しっかり魚らしい味が楽しめる。クリックで閉じます![]()

血合い周りの部分を食べやすい大きさに切る。湯(最初から昆布だしでも)に入れあくを取りながら煮る。ここに刺し昆布をして酒・塩で味つけし、野菜を加えて煮ながら食べる。![クリックで拡大表示]() アオザメの煮つけ 腹部を皮つきで、また軟骨周りを煮つけにしたもの。煮つけてしっとりと柔らかい。軟骨周りの身は甘味とうま味がある。また皮下に脂を感じる。クリックで閉じます

アオザメの煮つけ 腹部を皮つきで、また軟骨周りを煮つけにしたもの。煮つけてしっとりと柔らかい。軟骨周りの身は甘味とうま味がある。また皮下に脂を感じる。クリックで閉じます![]()

煮つけやすい大きさに切り、一度湯通しする。冷水に落として霜降りにして、水分を切る。酒・砂糖・醤油・水でややこってりと煮つける。![クリックで拡大表示]() アオザメのサラダ 臭味も嫌みもないのが欠点であるが、逆にどのような料理にしても合う。ここではブイヨンなどでうま味を加えた身をみょねずクリックで閉じます

アオザメのサラダ 臭味も嫌みもないのが欠点であるが、逆にどのような料理にしても合う。ここではブイヨンなどでうま味を加えた身をみょねずクリックで閉じます![]()

切り身を塩と白ワイン、ローレル、ハーブブイヨンを加えた水でゆでる。そのまま鍋止めにして冷ます。トマト、パセリ、玉ねぎと合わせ、マヨネーズ、トマトケチャップのオーロラソースで和える。![クリックで拡大表示]() アオザメの皮煮凝り 見事な煮凝りで弾力があり、口に中でゆっくりと溶け出してくる。溶け出し液体化した汁の味が実によく、皮と皮下の身が味わい深い。最上級の煮凝りである。クリックで閉じます

アオザメの皮煮凝り 見事な煮凝りで弾力があり、口に中でゆっくりと溶け出してくる。溶け出し液体化した汁の味が実によく、皮と皮下の身が味わい深い。最上級の煮凝りである。クリックで閉じます![]()

身から切り放した皮はそのまま湯通しする。表面のザラザラした部分をこそげ取り、ヒモ状に切る。これを水から煮出して酒・みりん(砂糖でも)・醤油で味つけして容器に入れて冷やす。![クリックで拡大表示]() アオザメの酢のもの 青森県津軽地方の酢のものである。ゆでた身に酢と塩味が感じられ、しかも柔らかい。和えた大根おろしと砂糖の甘味であっさりとたくさん食べられる。クリックで閉じます

アオザメの酢のもの 青森県津軽地方の酢のものである。ゆでた身に酢と塩味が感じられ、しかも柔らかい。和えた大根おろしと砂糖の甘味であっさりとたくさん食べられる。クリックで閉じます![]()

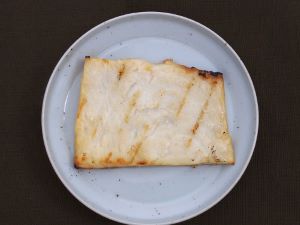

切り身にして塩を加えた湯でゆでる。これを温かいまま塩と酢を合わせたものに1時間以上漬け込む。酢をきって大根おろしと和え、砂糖を加えて混ぜる。![クリックで拡大表示]() アオザメの塩干し 淡泊で微かに甘みがある中に酸味を伴った苦味が少しだけ感じられる。これがサメ特有のもので、持ち味と言ってもいいだろう。クリックで閉じます

アオザメの塩干し 淡泊で微かに甘みがある中に酸味を伴った苦味が少しだけ感じられる。これがサメ特有のもので、持ち味と言ってもいいだろう。クリックで閉じます![]()

水洗いして切り身にする。10分ほど立て塩にして、水分をよくきり、風通しのいいところで1日干し上げる。好んで食べる地域・名物料理

ー![クリックで拡大表示 アオザメの刺身]() いらぎの刺身 広島県三次市のスーパーマーケットに並んでいた、「いらぎ(アオザメ)」の刺身である。臭味もクセもなく軟らかくてほんのり甘味がある。非常に美味で食べやすい。[広島県三次市・庄原市]クリックで閉じます

いらぎの刺身 広島県三次市のスーパーマーケットに並んでいた、「いらぎ(アオザメ)」の刺身である。臭味もクセもなく軟らかくてほんのり甘味がある。非常に美味で食べやすい。[広島県三次市・庄原市]クリックで閉じますアオザメの刺身

![アオザメの刺身]()

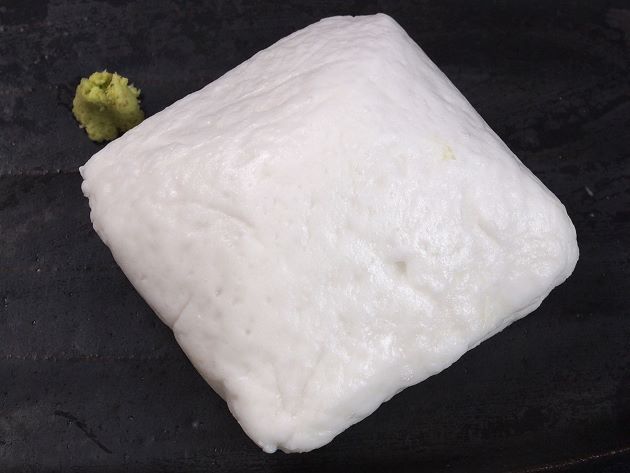

![クリックで拡大表示 ふかの皮の湯引きときゅうりの酢みそ和え]() ふかの皮の湯引きときゅうりの酢みそ和え ふかの皮の湯引きを薄くスライスする。皮がゼラチン質で甘味がある。これを殺さない生のきゅうりの薄切りと合わせて、酢みそで和えたもの。[土佐角弘海産 高知県香南市]クリックで閉じます

ふかの皮の湯引きときゅうりの酢みそ和え ふかの皮の湯引きを薄くスライスする。皮がゼラチン質で甘味がある。これを殺さない生のきゅうりの薄切りと合わせて、酢みそで和えたもの。[土佐角弘海産 高知県香南市]クリックで閉じますふかの皮の湯引きときゅうりの酢みそ和え

![ふかの皮の湯引きときゅうりの酢みそ和え]()

関連コラム(郷土料理)

広島県備北、庄原・三次のワニは何サメ?

広島県備北、庄原・三次のワニは何サメ?

国内で日常的にサメを食べる地域が年々減少している。あまりにも極端なサメのイメージが横行しているせいだし、あのジョーズのせいでもある。 サメは古代より至って平凡な・・・ 続きを開く 西のサメ食、フカの湯引き・サメの湯引き

西のサメ食、フカの湯引き・サメの湯引き

三重県以西の太平洋側、瀬戸内海、九州では基本的にゆでて酢みそで食べる。 鹿児島県志布志ではこれを「せんさら(千皿)」という。 とりたててうまいわけではないが、な・・・ 続きを開く 東京周辺の鮫の煮こごり

東京周辺の鮫の煮こごり

東京都周辺では正月に「煮凝り」は欠かせない。 蒲鉾店(おでんだねを作る店)や食品製造業者が作るもので、原材料には、ふか皮(ネズミザメ、ヨシキリザメ、アオザメ)、・・・ 続きを開く加工品・名産品

ー![クリックで拡大表示]() いらぎ白干し(アオザメの塩干し) アオザメの切り身の干もの。みりん干しと白干し(塩味)がある。白干しは淡泊であっさりした塩味が酒に合う。三重県伊勢地方・東紀州、和歌山県南紀などで作られている。[伊勢水産 三重県伊勢市]クリックで閉じます

いらぎ白干し(アオザメの塩干し) アオザメの切り身の干もの。みりん干しと白干し(塩味)がある。白干しは淡泊であっさりした塩味が酒に合う。三重県伊勢地方・東紀州、和歌山県南紀などで作られている。[伊勢水産 三重県伊勢市]クリックで閉じます![]()

![クリックで拡大表示]() いらぎのみりん干し(アオザメのみりん干し) 三重県伊勢地方、東紀州、和歌山県南紀などで作られている。塩とみりん(醤油味)があるが、こちらはみりん干しの方だ。ほどよい甘味でねっとりした食感で食べ飽きない味。[新宮水産 和歌山県新宮市]クリックで閉じます

いらぎのみりん干し(アオザメのみりん干し) 三重県伊勢地方、東紀州、和歌山県南紀などで作られている。塩とみりん(醤油味)があるが、こちらはみりん干しの方だ。ほどよい甘味でねっとりした食感で食べ飽きない味。[新宮水産 和歌山県新宮市]クリックで閉じます![]()

![クリックで拡大表示]() まいらの鉄干し 高知県沖で揚がった「まいら(アオザメ)」に塩をして干したもの。くせのない味わいで食べやすく、飽きが来ない。非常に淡泊だが、日本酒にとても合う。高知らしい干ものでもある。[ナカイチ海産 高知県室戸市]クリックで閉じます

まいらの鉄干し 高知県沖で揚がった「まいら(アオザメ)」に塩をして干したもの。くせのない味わいで食べやすく、飽きが来ない。非常に淡泊だが、日本酒にとても合う。高知らしい干ものでもある。[ナカイチ海産 高知県室戸市]クリックで閉じます![]()

![クリックで拡大表示 アオザメの皮の湯引き]() ふかの皮の湯引き アオザメの皮を湯引きにしたもの。ホシザメなどと比べるとゼラチン質が豊かだ。これを適宜に切り、きゅうりと合わせて酢みそ和えにする。[土佐角弘海産 高知県香南市]クリックで閉じます

ふかの皮の湯引き アオザメの皮を湯引きにしたもの。ホシザメなどと比べるとゼラチン質が豊かだ。これを適宜に切り、きゅうりと合わせて酢みそ和えにする。[土佐角弘海産 高知県香南市]クリックで閉じますアオザメの皮の湯引き

![アオザメの皮の湯引き]()

![クリックで拡大表示]() はんぺん ヨシキリザメ、アオザメなどの身の筋などを丁寧に除き、すり身にして成形してゆでて作る。ふんわりとしていてそのまま食べても、焼いて食べても、おでんに入れても非常にうまい。[日本ばし 神茂 東京都中央区日本橋]クリックで閉じます

はんぺん ヨシキリザメ、アオザメなどの身の筋などを丁寧に除き、すり身にして成形してゆでて作る。ふんわりとしていてそのまま食べても、焼いて食べても、おでんに入れても非常にうまい。[日本ばし 神茂 東京都中央区日本橋]クリックで閉じます![]()

関連コラム(加工品)

2025年9月 高知県の食材3 てつ干し・まいら

2025年9月 高知県の食材3 てつ干し・まいら

高知に行ったら必ず買ってしまうものに「てつ干し」がある。 今回買ったのは「まいら鉄干し」で、『いずま海産(高知県室戸市)』のものだ。 「まいら」とはアオザメのこ・・・ 続きを開く釣り情報

ー歴史・ことわざ・雑学など

すり身 練り製品(蒲鉾など)の材料となる。

わに 広島県芸北地方(三次)、島根県南部山間地域などで食べられる「わに」のひとつ。

ふかひれ 鰭は「黒魚翅(ヘイチー)」という黒いふかひれの材料となる。

希に人を襲う 1951 年熊野灘の定置網にかかった体長5メートルのアオザメから少年の死体が見つかった例がある。

天狗の爪 歯は「天狗の爪」、「馬角」などとして秘宝とされ、霊験あらたかとされていたことがある。

さめのたれ 「三重県伊勢地方名産の「さめのたれ」の原料のひとつ。

やじる 山口県豊浦郡豊北町(現下関市)土居ヶ浜の弥生時代の遺跡からアオザメの歯を加工した鏃(やじり)が発見された。

ペンダント 福岡県遠賀郡芦屋町山鹿貝塚からはアオザメの歯のペンダントが出土。参考文献・協力

協力/田向商店(青森県青森市)、スーパーヤオマサ(神奈川県 ■http://www.yaomasa.com/store.html)

『日本産魚類検索 全種の同定 第三版』(中坊徹次編 東海大学出版会)、『鮫』(矢野憲一 法政大学出版局)、『新釈魚名考』(榮川省造 青銅企画出版)、『みちのく食物誌』(木村守克 路上社 1986)