殻長20cm前後。円形で左右に平たい。2個ある貝柱の内、1つ(前閉殻筋)は成長段階で消失、後閉殻筋だけが中央により巨大化する。貝殻の一部(耳状部)に穴を開けて海に垂下、養殖されたもの。写真は「耳つり方式」という、耳と呼ばれる部分にヒモを通してつり下げて養殖したもの。

ホタテガイの生物写真一覧 (クリックで上に拡大表示)

-

珍魚度・珍しさ

★

いつでも手に入る魚貝の物知り度

★

知らなきゃ恥食べ物としての重要度

★★★★★

非常に重要味の評価度

★★★★

非常に美味

分類

軟体動物門二枚貝綱翼形亜綱イタヤガイ目イタヤガイ上科イタヤガイ科ホタテガイ亜科Mizuhopecten属外国名

学名

Mizuhopecten yessoensis (Jay, 1857)漢字・学名由来

漢字 帆立貝 Standard Japanese name / Hotategai

由来・語源 帆掛け船が帆を立て、風を満杯に受けたような形だから。別名、アキタガイとも。

「ほたて」、「ほたてがい」はハボウキガイ科ハボウキガイ、イタヤガイ科のアズマニシキ・イタヤガイなど呼び名でもある。本種だけの一般的な呼び名だったわけではなくイタヤガイ科、ハボウキガイ科など帆を思わせる貝の総称だった。

〈ほたてがい 俗におふぎがひという、清俗海扇(からのぞく かいせん)といふ、陸奥蝦夷海中に産す〉。『魚鑑』(武井周作 天保辛卯 1831)

〈殻の一つは船のようで、もう一つの殻は帆のようで、風にのって走る。故に帆立蛤という。〉『和漢三才図会』(寺島良安 正徳3年/1713 東洋文庫 平凡社)

1854年、マシュー・ペリーが函館から持ち帰り新種記載された。perryi

Matthew Calbraith Perry(マシュー・ペリー 1794-1858)。黒船来航時(嘉永6年/1853)にアメリカ合衆国海軍東インド艦隊が、東京湾、函館湾から持ち帰った標本で記載。地方名・市場名

生息域

海水生。水深10〜30メートルの砂地に生息。

東北以北、オホーツク海。生態

■ 水深10〜30メートルの砂地に生息。

生殖腺の色(白-雄、橙色-雌)。

■ 雌雄異体。

■ 産卵期は春、3月から6月。

■ 35日間前後のプランクトン生活をおくり、殻長0.3ミリとなって海底やロープなどに足糸で付着する。

■ 2〜3か月後、足糸を切って海底生活を始める。

■ 満1年で殻長3センチ、2年で7.5センチ、3年で9〜12センチ、4年で12〜15センチ。寿命は10年ほど。

■ 一般に紐(ひも)と呼ばれているのは外套膜であり、左右の貝殻にひとつずつついている。この外套膜に黒い小さな斑紋があるが、これがホタテガイの目、とまではいえないが光を感じる器官だ。

■ 急速に閉じたり開けたりして素早く動くことが出来る。

■ 外敵はヒトデ。

■ 刺身にされる部分は貝柱。貝柱と言うのは貝殻を閉じる閉殻筋と呼ばれる部分である。2枚貝の場合、この閉殻筋は前後に2つあるが、ホタテガイの場合、前閉殻筋はなくなって、後閉殻筋が大きく発達している。

■ 殻長20センチ前後。

【養殖】

■ 採苗は玉ねぎネットか採苗器を5月〜6月に海に吊し行われる。それまでは杉の葉に付着させていた。1960年代に陸奥湾で玉ねぎネットを利用する画期的な方法が編み出される。

■ 翌春まで中間育種が行われる。

■ ある程度に育った稚貝はパールネットというカゴに移され、4〜6センチに育てられる。

■ これを小さいまま出荷したり、放流したり、養殖したりする。

■ 養殖にはカゴ(ネット)を使うものと、貝殻の一部に穴を開けてロープに吊す方法(耳つり方式)とがある。基本情報

東北以北の浅い砂地に生息する大型の二枚貝。イタヤガイ科のなかでももっとも生産量が多く、北日本で養殖・稚貝生産されている。純天然ものは非常に少ない。

古くは非常に高級なものだったが養殖されるようになり、庶民的な値段になった。

珍しさ度 養殖されているので普通に手に入る。水産基本情報

市場での評価・流通成貝 養殖もの、天然もの(直まき。すなわち放流)など活けもの、加工したものなど市場には常時あるもの。入荷量も多い。値段は比較的安い。

稚貝 市場でベビーホタテ、ボイルホタテなどと言われるものは、ゆでる、もしくは小振りで出荷するために別立てで養殖したもの。

ボイルホタテ ゆでたものも入荷してくる。これを市場では「ボイルほたて」と呼ぶ。これを勝手に「イタヤガイ」だと勘違いしている。それで「ボイルホタテ」を「ボイルイタヤ」と呼ぶことがある。

干し貝柱・ひも 乾物もよくみかける。乾紐(ほしひも)、貝柱。貝柱は高い。

ホタテ卵 青森県などでは生殖巣だけの流通もある。

漁法養殖、けた曳漁(底曳網)

主な産地北海道、青森県、岩手県、宮城県選び方

貝柱の大きいもの。生きにいいもの。味わい

旬は晩秋から初夏。

養殖もの、天然もの(直まき。すなわち放流)で大きな味の違いは感じられない。

貝柱は甘みが強く、ほどよく柔らかい。

刺身、焼く、ゆでる(煮る)などして美味。

また貝殻のままウロ(中腸腺)をのぞいてゆでる、焼くなどすると貝独特の風味、旨味、そして甘みが楽しめる。

ひもだけの流通もある。生でも煮てもいい。

生殖巣は産地周辺での流通が多い。栄養

タンパク質が多く、脂質が少ない低カロリー食品。タウリン(血圧を正常化、貧血予防、肝臓の解毒作用の強化、血中コレステロールの減少など)、亜鉛、鉄、銅を豊富に含んでいる。甘みはアミノ酸の一種であるグリシンから。ウロ(中腸線・肝臓)にはカドミウムが蓄積されている。かならず除去する。危険性など

ホタテエラカザリムシ/甲殻動物亜門顎脚綱カイアシ亜綱キクロプス目ミチリコーラ科の寄生虫。貝紐や鰓のあたりにクリーム色もしくはややオレンジ色の花びらのような形で見える。寄生しているのは雌で、寄生されるとホタテガイはやせるという。また商品価値も著しく下がる。食べ方・料理法・作り方 (基本はオススメ順掲載です)

ホタテガイの料理法・調理法・食べ方成貝 生食(刺身、ひも刺身)、ソテー(バター焼き、中華炒め)、焼く(みそ漬け、塩焼き)、煮る(煮つけ、おでん)、汁(みそ汁)、グラタン、フライ、カレー、パスタ他

稚貝 汁(みそ汁、潮汁)、蒸し(酒蒸し、ワイン蒸し)

![クリックで拡大表示 ホタテガイの刺身]() クリックで閉じます

クリックで閉じますホタテガイの刺身

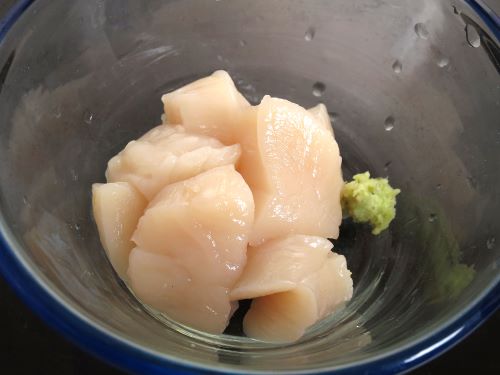

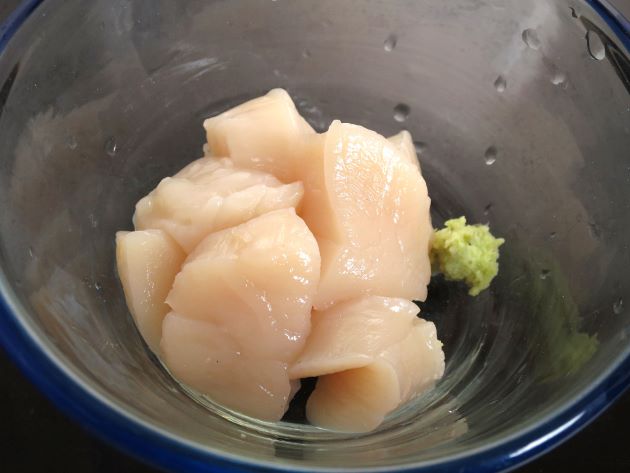

![ホタテガイの刺身]() 成貝刺身 殻を剥き、内臓、生殖巣、ひもなどを取り去る。貝柱の硬い部分を取り、表面の薄い皮をはぐ。塩水で軽く洗い、水分をよく拭き取り、刺身状に切る。ホタテガイの貝柱の味の特徴は甘味と軟らかさである。

成貝刺身 殻を剥き、内臓、生殖巣、ひもなどを取り去る。貝柱の硬い部分を取り、表面の薄い皮をはぐ。塩水で軽く洗い、水分をよく拭き取り、刺身状に切る。ホタテガイの貝柱の味の特徴は甘味と軟らかさである。

![クリックで拡大表示]() クリックで閉じます

クリックで閉じます![]() ひもひも刺身 ひもをすり鉢の中でかき混ぜる。ぬめりが出てきたら何度か洗う。仕上げに塩でもみ、氷水で締める。よく水分を切る。今回は卵巣の塩ゆでを添えた。塩味があるので基本的に柑橘類だけでおいしい。

ひもひも刺身 ひもをすり鉢の中でかき混ぜる。ぬめりが出てきたら何度か洗う。仕上げに塩でもみ、氷水で締める。よく水分を切る。今回は卵巣の塩ゆでを添えた。塩味があるので基本的に柑橘類だけでおいしい。![クリックで拡大表示]() クリックで閉じます

クリックで閉じます![]() 成貝ホタテガイのアヒージョ 耐熱性の器にオリーブオイル(なんでもいいが、やはりオリーブオイルがいちばんだと思う)、にんにく、塩、鷹の爪(ここでは徳島県美馬市の唐辛子「みまから」)を熱してにんにくの香りが立ってきたら、貝柱と塩もみしてぬめりを取った貝柱を入れて、再度熱する。スペインの陶器製のカスエラは国内では高いのでフライパンなどなんでも使うといい。ここでは南部鉄器を使い、上下の火で熱した。

成貝ホタテガイのアヒージョ 耐熱性の器にオリーブオイル(なんでもいいが、やはりオリーブオイルがいちばんだと思う)、にんにく、塩、鷹の爪(ここでは徳島県美馬市の唐辛子「みまから」)を熱してにんにくの香りが立ってきたら、貝柱と塩もみしてぬめりを取った貝柱を入れて、再度熱する。スペインの陶器製のカスエラは国内では高いのでフライパンなどなんでも使うといい。ここでは南部鉄器を使い、上下の火で熱した。

![クリックで拡大表示 ホタテガイのバター焼き]() クリックで閉じます

クリックで閉じますホタテガイのバター焼き

![ホタテガイのバター焼き]() 成貝ホタテガイのバター焼き 貝柱に塩コショウしてバターで焼き上げたもの。ディル、セージ、イタリアンパセリなどの風味をつけた。表面が香ばしくソテーして、とても甘い。

成貝ホタテガイのバター焼き 貝柱に塩コショウしてバターで焼き上げたもの。ディル、セージ、イタリアンパセリなどの風味をつけた。表面が香ばしくソテーして、とても甘い。![クリックで拡大表示]() クリックで閉じます

クリックで閉じます![]() 成貝グラタン ホワイトクリームは市販のものか、自家製する。小麦粉とバターと牛乳で簡単に作れる。これにマッシュルーム、玉ねぎなどを加えて、ホタテガイの貝殻に乗せた貝柱の上にかけてオーブンもしくはオーブントースターで焼き上げる。いわゆる「コキーユサンジャック」である。

成貝グラタン ホワイトクリームは市販のものか、自家製する。小麦粉とバターと牛乳で簡単に作れる。これにマッシュルーム、玉ねぎなどを加えて、ホタテガイの貝殻に乗せた貝柱の上にかけてオーブンもしくはオーブントースターで焼き上げる。いわゆる「コキーユサンジャック」である。![クリックで拡大表示 ホタテガイのグラタン]() クリックで閉じます

クリックで閉じますホタテガイのグラタン

![ホタテガイのグラタン]() 成貝ホタテガイのブッタネスカ ゆでたスパゲッティに市販の「スーゴ アッラ プッタネスカ」をからめたもの。ホタテはにんにくのきいたオリーブオイルでソテ、和えるときに炒めたオリーブオイルとともに加える。

成貝ホタテガイのブッタネスカ ゆでたスパゲッティに市販の「スーゴ アッラ プッタネスカ」をからめたもの。ホタテはにんにくのきいたオリーブオイルでソテ、和えるときに炒めたオリーブオイルとともに加える。好んで食べる地域・名物料理

こづゆ(つゆじ) 貝柱(ホタテガイの)、もしくはヒモ(ホタテガイの)と干し椎茸をもどし、このだしと鰹だしで「白玉麩(まめぶ)」、里いもなどの根菜類、山菜類、だしとして使った貝柱と干し椎茸も加えてあっさりと煮揚げたもの。[会津地方]![クリックで拡大表示]() かやぎ味噌・貝焼きみそ・味噌かやき ホタテガイの貝殻の深い方を使って作るが、近年は貝殻に似た鍋や、また普通の鍋でも調理される。水の中にカツオ節、もしくは煮干しを入れて煮立て、みそを溶く。煮立ってきたら溶き卵を入れて半熟(好みで)にする。ねぎをたっぷり入れるという人もいる。平舘村(現東津軽郡外ヶ浜町平舘)では妊産婦が産後3日目にやわ飯(柔らかく炊いたご飯)と「かやぎ味噌」と豆腐を食べる。『聞書き 青森の食事』(農文協)クリックで閉じます

かやぎ味噌・貝焼きみそ・味噌かやき ホタテガイの貝殻の深い方を使って作るが、近年は貝殻に似た鍋や、また普通の鍋でも調理される。水の中にカツオ節、もしくは煮干しを入れて煮立て、みそを溶く。煮立ってきたら溶き卵を入れて半熟(好みで)にする。ねぎをたっぷり入れるという人もいる。平舘村(現東津軽郡外ヶ浜町平舘)では妊産婦が産後3日目にやわ飯(柔らかく炊いたご飯)と「かやぎ味噌」と豆腐を食べる。『聞書き 青森の食事』(農文協)クリックで閉じます![]()

関連コラム(郷土料理)

かやき味噌は「貝殻を鍋にした料理」

かやき味噌は「貝殻を鍋にした料理」

最近、下北半島の「みそかやき」、津軽半島、青森市などの「かやきみそ」の「かやき」は「貝焼き」だ。要するに「貝」、ホタテガイの貝殻の深い方を使い調理する料理とい・・・ 続きを開く加工品・名産品

佃煮 小振りのものを甘辛い味で煮上げている。あまり硬くなく美味。北海道二海郡八雲町 長谷川水産![クリックで拡大表示 ボイルホタテ]() ゆで貝柱(ボイルホタテ)クリックで閉じます

ゆで貝柱(ボイルホタテ)クリックで閉じますボイルホタテ

![ボイルホタテ]()

北海道、青森などで作られている。紐、生殖巣などをつけたままの状態で流通。産地でゆでてそのまま入荷したものは、加熱しないでそのまま利用。冷凍したもの、時間がたったものは加熱して食べる。

炙り帆立卵 ホタテガイの卵をあぶり地につけ込んだもの。『岡谷水産(茨城県大洗町)』。関連コラム(加工品)

福井県の名品「いたや」はボイルホタテガイである

福井県の名品「いたや」はボイルホタテガイである

��だ、整理が出来ていないが市場だけで通じる言語は少なくない。これを集めて、徐々に分類していきたいと思っている。 例えば今、「赤魚の粕漬」と呼ばれているものを「た・・・ 続きを開く釣り情報

ー歴史・ことわざ・雑学など

■ 古くは高価な貝であった。

■ ホタテガイの缶詰は古くは輸出用、また高級食材だった。

■ 乾貝柱は中華材料、だし材料として高価なもの。

■ 貝殻を鍋として利用する。秋田県、青森県では「貝焼き」。

■ 貝殻は食器(コキーユ)として海外に輸出。

■ 貝殻はマガキの稚貝の採取用(付着させる)に使われる。

■ 「ホタテガイの天然採苗は1934年(昭和9年)北海道のサロマ湖で木下虎一郎によって行われたのが最初」。[伊藤博 北海道水産研究所]

■ 1970年代に養殖法が確立して値段が下がった。

■ 1970年代に養殖される量が増えるまでは生での流通は少なかった。

■ 現在の生産量50万トン前後、1959年には2万トンほどであった。

■Pecten maximus(Linnaeus)/ヨーロッパホタテは聖ヤコブの貝で「coquille Saint-Jacques(コキーユ・サンジャック)」。ホタテガイとは属が違っている。参考文献・協力

『日本近海産貝類図鑑』(奥谷喬司編著 東海大学出版局)、『日本貝類方言集 民俗・分布・由来』(川名興 未来社)、『海の生物誌』(平井越郎 東奥日報社)、『青森県 さかな博物誌』(日下部元慰智 東奥日報社)、『新版 水産動物学』(谷田専治 恒星社厚生閣)、『新北のさかなたち』(水島敏博、鳥澤雅他 北海道新聞社)、『魚介類に寄生する生物』(長澤和也 成山堂書店)