体長35cm前後になる。体は細長く側面から見ると薄い猫の目形。胸鰭は前方から2本(1本目は痕跡的で指の感触でわかるのみ)までが不分枝で長く、透かして見ると赤みがかっていて、褐色の大きさの違う丸い斑紋が散らばる。背鰭に黒い斑紋がある。

アカトビの生物写真一覧 (クリックで上に拡大表示)

-

魚貝の物知り度

★★★★★

知っていたら学者級食べ物としての重要度

★★

地域的、嗜好品的なもの味の評価度

★★★

美味

分類

硬骨魚類条鰭亜綱新鰭区新骨亜区正新骨下区棘鰭上目スメグマモルフ系トウゴロウイワシ亜系ダツ目トビウオ亜目トビウオ科ツクシトビウオ属外国名

学名

Cheilopogon atrisignis (Jenkins, 1903)漢字・学名由来

漢字/赤飛魚 Standard Japanese name / Akatobiuo

由来・語源/胸鰭などが赤みを帯びるため。地方名・市場名 ?

生息域

海水魚。

小笠原諸島、伊豆諸島〜琉球列島。

台湾、インド-太平洋の熱帯域。生態

ー基本情報

小笠原や鹿児島県、沖縄県で水揚げされるトビウオ類のひとつ。屋久島では春先にはハマトビウオ、夏が近づくとオオメナツトビ、チャバネトビウオ、本種やマトウトビウオが増えてくる。水産基本情報

市場での評価/まだ屋久島でしか見ていない。安い。

漁法/巻き網、定置網

産地/鹿児島県選び方

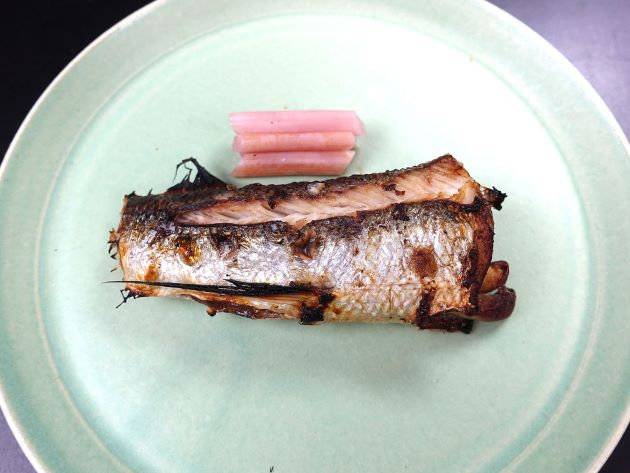

触って張りのあるもの。味わい

旬は産卵間近の5月、6月ではないかと思う。

鱗は薄く大きく剥がれやすい。皮は薄い。骨は柔らかい。

透明感のある白身で血合いが大きい。熱を通すと締まる。真子、白子もおいしい。栄養

ー危険性など

ー食べ方・料理法・作り方 (基本はオススメ順掲載です)

好んで食べる地域・名物料理

ー加工品・名産品

ー釣り情報

ー歴史・ことわざ・雑学など

ー参考文献・協力

『日本産魚類検索 全種の同定 第三版』(中坊徹次編 東海大学出版会 20130226)、鹿児島県で漁獲されるトビウオの種類(鹿児島県水産技術センター)