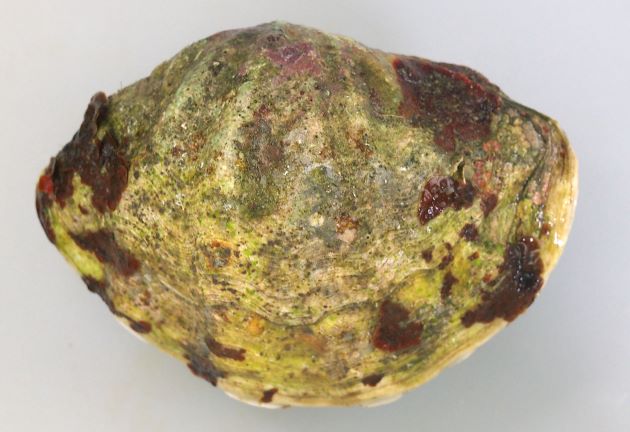

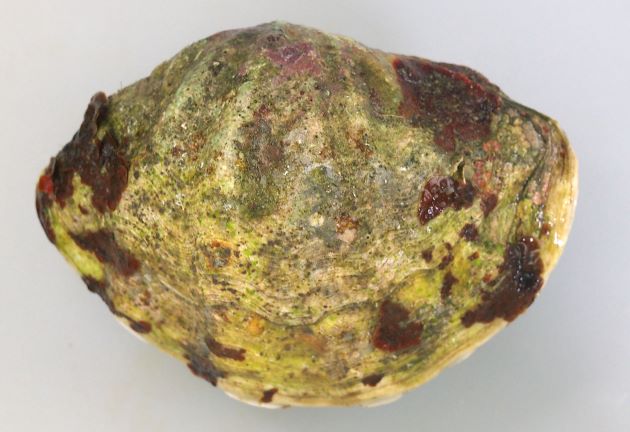

殻長50cmを超える。

ヒレナシシャコの生物写真一覧 (クリックで上に拡大表示)

-

魚貝の物知り度

★★★★★

知っていたら学者級食べ物としての重要度

★

食用として認知されていない味の評価度

★★★

美味

分類

軟体動物門二枚貝綱マルスダレガイ目ザルガイ上科ザルガイ科シャコガイ亜科オオシャコ属外国名

学名

Tridacna derasa (Röding,1798)漢字・学名由来

漢字 鰭無硨磲貝

由来・語源 平瀬與一郎の命名。沖縄には貝殻に「鰭状」の突起が出るヒレシャコガイと出ない本種があるため。

「シャコ」はもともとは「シャゴウ」で中国語の音から。ただし「大型のハマグリ」などをさす言葉でシャコガイ類のことに対する言葉ではない可能性が大。ヒメシャコはヒメジャコでともに『目八譜』から。平瀬與一郎

hirasei, hiraseana, Neohirasea(平瀬與一郎 安政6-大正14 1859-1925 兵庫県淡路島福良)。京都で『平瀬商店(平瀬種禽園)』をいとなみ標本、特に貝殻を商い海外に輸出。貝類学の嚆矢。同郷の黒田徳米は同商店で丁稚をしながら貝類学を学ぶ。地方名・市場名 ?

生息域

海水生。沖縄からオーストラリア、インド島東部。生態

外套膜に渦鞭毛虫藻(褐中藻/共生藻)と共生して栄養分を取り入れて生きている。基本情報

シャコガイの仲間は国内では鹿児島県奄美大島、沖縄などで食べられているが天然ものは激減している模様。

この傾向は世界的なものでワシントン条約で輸出入が禁止されている。

国内では一番小型種であるヒメシャコガイ、大型になるヒレシャコガイ、ヒレナシシャコガイが養殖されている。

沖縄のシャコガイではヒメシャコガイがもっとも多く、大型種は少なく高価である。

食用としてだけではなく、装飾用としても流通する。水産基本情報

市場での評価 沖縄などのシャコガイ類ではヒレシャコガイとともに大型種。2種は区別されないで流通する。高価。

漁法 養殖

産地 沖縄県選び方

原則的に生きているもの。貝殻の隙間から見て痩せていないもの。粘液の出ていないもの。味わい

旬は不明。

貝殻は非常に分厚く、重い。

食べられる部分は主に内臓嚢(ギーラのトーフ)、ヒモと貝柱。

熱を通すと硬くなるので、ソテーする場合にも短時間にする。

生で食べると食感がよく、甘みがあってうまい。栄養

ー危険性など

ー食べ方・料理法・作り方 (基本はオススメ順掲載です)

好んで食べる地域・名物料理

ー加工品・名産品

ー釣り情報

ー歴史・ことわざ・雑学など

ー参考文献・協力

『日本近海産貝類図鑑』(奥谷喬司編著 東海大学出版局)、『日本及び周辺地域産軟体動物総目録』(肥後俊一、後藤芳央 エル貝類出版局)