35cm SL 前後になる。目は左にある。青灰色で無眼側の背鰭・腹鰭は黒い。側線は3本。唇にヒゲ(触髯/しょくしゅ)がある。胸鰭は12mm前後まではあるが成長するとなくなる。

クロウシノシタの生物写真一覧 (クリックで上に拡大表示)

![35cm SL 前後になる。目は左にある。青灰色で無眼側の背鰭・腹鰭は黒い。側線は3本。唇にヒゲ(触髯/しょくしゅ)がある。胸鰭は12mm前後まではあるが成長するとなくなる。[70mm TL]](https://www.zukan-bouz.com/public_image/Fish/71/Thumb630/20250901575.jpg)

![35cm SL 前後になる。目は左にある。青灰色で無眼側の背鰭・腹鰭は黒い。側線は3本。唇にヒゲ(触髯/しょくしゅ)がある。胸鰭は12mm前後まではあるが成長するとなくなる。[70mm TL]](https://www.zukan-bouz.com/public_image/Fish/71/Thumb630/20250901580.jpg)

-

珍魚度・珍しさ

★★

少し努力すれば手に入る魚貝の物知り度

★★★★

知っていたら達人級食べ物としての重要度

★★★

一般的(流通量は普通)味の評価度

★★★★

非常に美味

分類

顎口上綱硬骨魚綱条鰭亜綱新鰭区棘鰭上目スズキ系カレイ目ウシノシタ亜奥ウシノシタ科タイワンシタビラメ属外国名

学名

Paraplagusia japonica (Temminck and Schlegel,1846)漢字・学名由来

漢字 黒牛舌 Standard Japanese name / Kurousinosita

由来・語源 古くは単にウシノシタであった。〈これではウシノシタ類の代表的なものに思えるが、それに価するほどは味がよくない。またウシノシタ類をいうときと紛らわしいので、クロウシノシタと改名した。〉(田中茂穂の記載を要約)Temminck

コンラート・ヤコブ・テミンク Coenraad Jacob Temminck(1778-1858 オランダ) シュレーゲルとともにシーボルトの持ち帰った脊椎動物を整理、記載。『Fauna Japonica』(日本動物誌)を執筆。

Schlegel

ヘルマン・シュレーゲル(Hermann Schlegel 1804-1884年)はドイツの動物学者。テミングとともにシーボルトの持ち帰った脊椎動物を整理、記載。『Fauna Japonica』(日本動物誌)を執筆。地方名・市場名

生息域

海水魚。沿岸の浅い海、内湾や内湾の砂泥地。水深1-65m。

北海道小樽〜九州南岸の日本海・東シナ海沿岸、北海道〜九州南岸の大平洋沿岸、瀬戸内海。

朝鮮半島全沿岸、台湾、中国東シナ海・南シナ海。生態

福島県では7月から9月、若狭湾では6月から7月、宮崎県では6月から8月。基本情報

北海道から九州までの浅い海域で揚がるウシノシタ科(シラビラメ類)の魚である。流通量も少なくはなく、スーパーなどでも比較的見る機会が多い。一般的な食用魚で煮つけや塩焼きなど総菜としての需要がある。

珍魚度 一般的な食用魚だが。多獲性魚ではないので安定的には流通しない。水産基本情報

市場での評価 シタビラメのなかでは入荷の多いもの。値段はやや高値。

漁法 底曳き網

産地選び方

触って張りのあるもの。硬いもの。色が濃く黒みの強いもの。味わい

栄養

ー危険性など

ー食べ方・料理法・作り方 (基本はオススメ順掲載です)

クロウシノシタの料理法・レシピ・食べ方/揚げる(フライ)、ソテー(ムニエル)、煮る(煮つけ)、生食(刺身)、焼く(塩焼き)、汁(みそ汁)![クリックで拡大表示]() クリックで閉じます

クリックで閉じます![]()

シタビラメのグージョネット(クロウシノシタのフライ) フライにしてもよい。グージョネットはフランス語で小魚を意味している。五枚に下ろして帯状に切り、小魚の形にして塩コショウする。小麦粉をつけて衣(小麦粉・卵・少量のパルメザンチーズ・少量の水)をからめてパン粉をつけて揚げる。大振りにして揚げるよりも手軽にスナック感覚で楽しめる。

![クリックで拡大表示]() クロウシノシタのムニエル ウシノシタ科の定番的な料理だ。皮を剥き、頭部と尾鰭近くを切り落とす。水分をよくきり塩コショウする。小麦粉をまぶしてじっくりとソテー、仕上げにバターで風味づけする。ソテーしても硬く締まらずふんわりと上がる。身離れがよく、バターの風味とあいまってとてもおいしい。クリックで閉じます

クロウシノシタのムニエル ウシノシタ科の定番的な料理だ。皮を剥き、頭部と尾鰭近くを切り落とす。水分をよくきり塩コショウする。小麦粉をまぶしてじっくりとソテー、仕上げにバターで風味づけする。ソテーしても硬く締まらずふんわりと上がる。身離れがよく、バターの風味とあいまってとてもおいしい。クリックで閉じます![]()

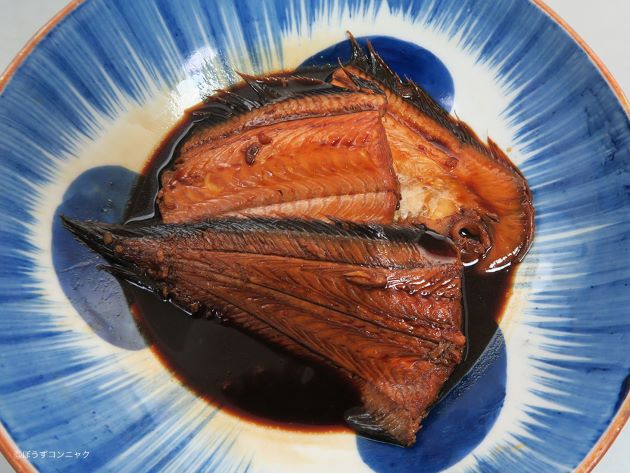

![クリックで拡大表示]() クロウシノシタの煮つけ 漁師さんなどはご飯のおかずに甘辛く煮つける。このとき皮を剥くか、それとも皮付きで煮るかは好みの分かれるところ。ここでは皮を引き内臓を取る。水分をよくきり、湯通しして冷水に落とす。これを酒・醤油・水で煮る。みりん、砂糖で甘味をつけてもいい。身は薄いもののくせがなく煮ても軟らかくておいしい。クリックで閉じます

クロウシノシタの煮つけ 漁師さんなどはご飯のおかずに甘辛く煮つける。このとき皮を剥くか、それとも皮付きで煮るかは好みの分かれるところ。ここでは皮を引き内臓を取る。水分をよくきり、湯通しして冷水に落とす。これを酒・醤油・水で煮る。みりん、砂糖で甘味をつけてもいい。身は薄いもののくせがなく煮ても軟らかくておいしい。クリックで閉じます![]()

好んで食べる地域・名物料理

加工品・名産品

ー釣り情報

ー歴史・ことわざ・雑学など

ー参考文献・協力

協力/金栄丸(和歌山市雑賀崎 金栄丸では魚の販売もやっています)、協力/島谷将之さん・星野健一郎さん(拓洋丸)・中務謙吾さん(すべて新潟県新潟市西区五十嵐新川)

「宮崎県沿岸におけるクロウシノシタの産卵期」(田代一洋、岩田一夫、延東真、佐藤昌子)、『図説有用魚類千種 正続』(田中茂穂・阿部宗明 森北出版 1955年、1957年)、『日本産魚類検索 全種の同定 第二版』(中坊徹次編 東海大学出版会)