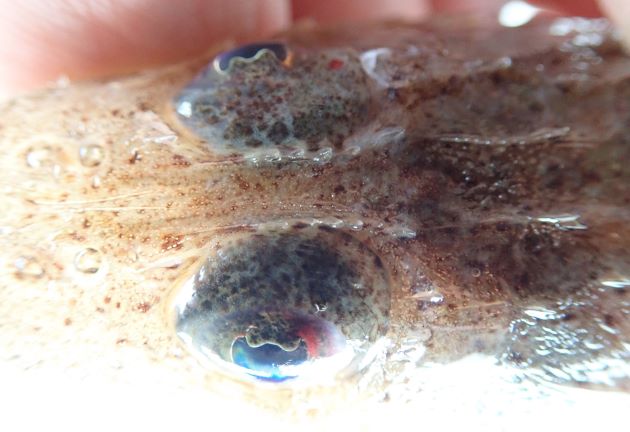

20cm SL 前後になる。コチ科ではどちらかというとずんぐりしている。眼の虹彩皮膜の上片は樹枝状ではなく単純。間鰓蓋部に皮弁がある。

メゴチの生物写真一覧 (クリックで上に拡大表示)

-

珍魚度・珍しさ

★★★

がんばって探せば手に入る魚貝の物知り度

★★★★

知っていたら達人級食べ物としての重要度

★★

地域的、嗜好品的なもの味の評価度

★★★

美味

分類

顎口上綱硬骨魚綱条鰭亜綱新鰭区棘鰭上目スズキ系スズキ目カサゴ亜目コチ亜目コチ科メゴチ属外国名

学名

Suggrundus meerdervoortii (Bleeker, 1860)漢字・学名由来

漢字 目鯒、眼鯒、女鯒 Standard Japanese name / Megoti

由来・語源 「眼鯒」は目(眼)が大きい鯒の意味。東京市場(現東京都中央区日本橋にあった市場)の名前。

〈PLATYCEPHALUS,Schr. guttatus,Schleg めごち 東京市場〉『帝国博物館天産部魚類標本目録.帝国博物館』(石川千代松・松浦歓一郎 1897/明治30年)

〈コチ科メゴチ屬 メゴチ Suggrundus meerdervoortii (BLEEKER)〉『日本産魚類検索』(岡田彌一郎、松原喜代松 三省堂 初版1938)

コチについて漢字

■ 「鯒」は敵に遭うと飛び跳ねるように逃げる。この様を「踊る」として文字を作った。

■ 「牛尾魚」とも書く。牛の尾の形なので。

由来・語源

■ 大言海に“笏(こつ)”に似ているため。“笏(こつ)”は衣冠束帯(貴族の正装)のとき右手にもっていた細長い木の板。字音が“骨”に似ているため「しゃく」と読ませるようになった。

■ 「こち」は「こつ」で頭を表す方言。

■ 「こち」は「骨」で骨っぽいことから。Bleeker

Pieter Bleeker(ピーター・ブリーカー 1819-1878 オランダ)。医師、魚類学者。『東インドオランダ領の魚類図鑑』(Atlas Ichtyologique des Indes Orientales Netherlandaises 1862-1878)。軍医としてバタビア(現インドネシアジャカルタ)に赴任。インド洋、西太平洋の魚を採取。地方名・市場名 ?

生息域

海水魚。内湾〜水深127mの砂泥地。

北海道渡島半島北斗市上磯沖、青森県平舘・深浦、茨城県〜九州南岸の太平洋沿岸、秋田県〜九州南岸の日本海・東シナ海、瀬戸内海。朝鮮半島西岸・南岸、台湾、浙江省。生態

産卵期は春から夏。基本情報

本種の標準和名メゴチは、関東での天ぷら種として欠かせない「めごち」であるネズッポ科の魚たちの影に隠れてまったく認知されていない。本種の存在は、流通のプロも知らないはずである。

北海道南部から九州までの浅場に生息している。

本種をねらう漁はなく定置網や刺し網などでとれる。まとまってとれないためにほとんど流通することはない。

漁港周辺の小売店で希に見られるといった存在でしかない。

決してまずい魚ではないが、マゴチと比べると明らかに水っぽく、鮮度落ちが早いので、雑魚として扱われることがある。

珍魚度 珍しい魚ではない。ただ流通しないので産地周辺などで地道に探すしかない。水産基本情報

市場での評価 あまり入荷してこない。安い。

漁法 刺し網、定置網

産地 三重県、静岡県選び方

触って張りのあるもの。体色の濃いもの。味わい

旬は冬から春

鱗は細かく取りやすい。皮はやや厚くて硬い。

透明感のある白身で水分が多くて白濁しやすい。熱を通すとやや縮む。

あらや骨などからいいだしがでる。

卵巣は美味。栄養

ー危険性など

ー食べ方・料理法・作り方 (基本はオススメ順掲載です)

好んで食べる地域・名物料理

ー加工品・名産品

ー釣り情報

投げ釣りなどであがる。エサはイソメ。ジェット天秤などで2〜3本バリ。あまり大きくさびかないほうがアタル。

岩場と砂地の入り交じるような場所で、主にシロギスなどの外道といった存在。歴史・ことわざ・雑学など

ー参考文献・協力

北海道渡島半島沿岸から記録された 2種の魚類,メゴチとヒゲセジロハゼ(北海道大学水産科学研究彙報, 谷健二、今村央)、『日本産魚類検索 全種の同定 第三版』(中坊徹次編 東海大学出版会)