サルボウガイの生物写真一覧 (クリックで上に拡大表示)

-

珍魚度・珍しさ

★★

少し努力すれば手に入る魚貝の物知り度

★★★★

知っていたら達人級食べ物としての重要度

★★

地域的、嗜好品的なもの味の評価度

★★★★

非常に美味

分類

軟体動物門二枚貝綱翼形亜綱フネガイ目フネガイ超科フネガイ科リュウキュウサルボウ属(アカガイ属)外国名

学名

Anadara kagoshimensis (Tokunaga, 1906)漢字・学名由来

漢字 猿頬貝 Sarubougai

由来・語源 『目八譜』よりとされているが、千葉県上総、東京での呼び名でもある。

貝殻に毛が生えて 貝殻に毛が生えていて、からだ(肉)の色合いが猿(サル)の頬のように赤いため。

「猿頬」とは猿が食べ物を口に含み頬を膨らませる様を言う。そのプックリ脹れた頬のような膨らみをもった貝という意味ではないかとも考えている。目八譜

1843(天保14)、武蔵石寿(武蔵孫左衛門)が編んだ貝の図譜のひとつ。図は服部雪斎が描く。武蔵石寿は貝類を形態的に類別。1064種を掲載する。現在使われている標準和名の多くが本書からのもの。貝類学的に非常に重要。地方名・市場名

生息域

海水生。干潟、潮間帯上部から水深20mの砂泥地。アカガイと比べると干潮時に干上がるようなところにもいる。

房総半島〜九州。

沿海州南部から朝鮮半島、韓国、黄海、南シナ海。生態

基本情報

内湾に多産する二枚貝で、古く縄文時代から食用として重要なものであった。見た目は小型のアカガイといったらわかりやすい。小さいためにアカガイよりも安く、庶民的。

高度成長期以来の内湾の乱開発で急激に減少してきている。ただし、食の多様性もあって現在でも値段の高騰はみていない。

日本各地で郷土料理の材料として使われている。内房の東京、千葉の佃煮、山陰中海周辺の酒蒸しや「赤貝飯」、岡山市「ばらずし」などがある。

珍しさ度 昔はアサリ並みに流通していたと言うが、最近では流通量がへり、産地も激減している。少しがんばって探す必要がある。水産基本情報

市場での評価 流通量は少ない。値段は安い。

漁法 掘る、桁網。

産地 岡山県、愛知県、有明海周辺など選び方

持って重い物。触って貝殻を閉じるなど反応があるもの。味わい

旬は春。

貝殻は硬く厚みがある。泥をかんでいることが多い。

小振りだが、生で食べられる。煮ても硬くならない。

熱を通しても、生では甘みが強くほどよい食感が楽しめる。栄養

ー危険性など

ー食べ方・料理法・作り方 (基本はオススメ順掲載です)

サルボウガイの料理・レシピ・食べ方/生食(刺身)、煮る(ゆでる、煮る)、揚げる(フライ、天ぷら)![クリックで拡大表示]() クリックで閉じます

クリックで閉じます![]()

サルボウガイの刺身 本種が刺身になること自体しらない人が多いが、東京湾周辺でも山梨県などでも刺身にして食べている。

できるだけ大きなものを選ぶ。よくざくざくと洗い、剥き身にする。貝柱とヒモを切り取り、分けておく。皮膜や汚れを落とし、足の部分を半割にして内臓を切り取る。これを塩水でさっさっと洗う。ヒモと貝柱はていねいに皮膜を取り、足と同じように塩水で洗って水分を切る。塩水で洗うのではなく塩をまぶして少しかき回して洗ってもいい。

アカガイに負けない甘さで、貝らしい風味が豊かである。

![クリックで拡大表示]() サルボウのワイン蒸し 泥を嚙んでいないものが出に入ったら、そのまま酒蒸しやワイン蒸しになる。笊などにいれてザクザクとていねいに洗う。水分をきっておく。フライパンに多めのオリーブオイル・にんにく・鷹の爪を入れて火をつける。香りがてってきたらサルボウを入れ、白ワインを加えて蒸し煮にする。クリックで閉じます

サルボウのワイン蒸し 泥を嚙んでいないものが出に入ったら、そのまま酒蒸しやワイン蒸しになる。笊などにいれてザクザクとていねいに洗う。水分をきっておく。フライパンに多めのオリーブオイル・にんにく・鷹の爪を入れて火をつける。香りがてってきたらサルボウを入れ、白ワインを加えて蒸し煮にする。クリックで閉じます![]()

![クリックで拡大表示]() サルボウガイの酢の物 塩ゆでしたものをきゅうりもみと合わせて二杯酢、もしくは三杯酢に漬け込む。ゆでたものが手に入れば、それを使う。活けなら貝殻のまま塩ゆでし、貝殻が開いたら殻から外し、泥を噛んでいたら冷ましたゆで汁でよく洗い、水分をよくきり使う。クリックで閉じます

サルボウガイの酢の物 塩ゆでしたものをきゅうりもみと合わせて二杯酢、もしくは三杯酢に漬け込む。ゆでたものが手に入れば、それを使う。活けなら貝殻のまま塩ゆでし、貝殻が開いたら殻から外し、泥を噛んでいたら冷ましたゆで汁でよく洗い、水分をよくきり使う。クリックで閉じます![]()

![クリックで拡大表示]() サルボウガイの煮つけ 剥き身を買うか、自分で剥き身にする。これを塩水などで洗い、酒・みりん・しょうゆであっさりと煮て、漬け込んだもの。あまり煮すぎると佃煮になってしまう。味つけが薄めなのでご飯のおかずというよりも酒の肴かも。クリックで閉じます

サルボウガイの煮つけ 剥き身を買うか、自分で剥き身にする。これを塩水などで洗い、酒・みりん・しょうゆであっさりと煮て、漬け込んだもの。あまり煮すぎると佃煮になってしまう。味つけが薄めなのでご飯のおかずというよりも酒の肴かも。クリックで閉じます![]()

![クリックで拡大表示]() サルボウの串カツ 二枚貝のフライというとマガキだけれど、実は軟体の大きいハマグリ、アカガイ、ホンビノスでも作れる。問題は値段である。サルボウは安いので、気安く作れるのがいい。剥き身にする。泥などを嚙んでいたらていねいに洗い、水分をきる。串に刺し、塩コショウして小麦粉をまぶし、溶き卵にくぐらせてパン粉をつけて揚げる。カキフライと同等に魅力的。とてもおいしい。クリックで閉じます

サルボウの串カツ 二枚貝のフライというとマガキだけれど、実は軟体の大きいハマグリ、アカガイ、ホンビノスでも作れる。問題は値段である。サルボウは安いので、気安く作れるのがいい。剥き身にする。泥などを嚙んでいたらていねいに洗い、水分をきる。串に刺し、塩コショウして小麦粉をまぶし、溶き卵にくぐらせてパン粉をつけて揚げる。カキフライと同等に魅力的。とてもおいしい。クリックで閉じます![]()

好んで食べる地域・名物料理

生食について 〈生で食ったり煮て食べた。うでてごまあえにした。《鹿島市郎左衛門 大正6年生まれ 千葉県富津市青木》〉『日本貝類方言集 民俗・分布・由来』(川名興 未来社 1988)![クリックで拡大表示]() 赤貝の殻むし 島根県宍道湖、中海でたくさんとれた赤貝(サルボウ)は安くて、古くから一般家庭の食卓を賑わわせてきた。その代表的な料理。もっとも赤貝(サルボウ)の味わいを楽しめるもの。酒、醤油、砂糖を合わせた少量の汁で蒸し煮にする。ときどき天地返しをして、汁をからめるようにする。クリックで閉じます

赤貝の殻むし 島根県宍道湖、中海でたくさんとれた赤貝(サルボウ)は安くて、古くから一般家庭の食卓を賑わわせてきた。その代表的な料理。もっとも赤貝(サルボウ)の味わいを楽しめるもの。酒、醤油、砂糖を合わせた少量の汁で蒸し煮にする。ときどき天地返しをして、汁をからめるようにする。クリックで閉じます![]()

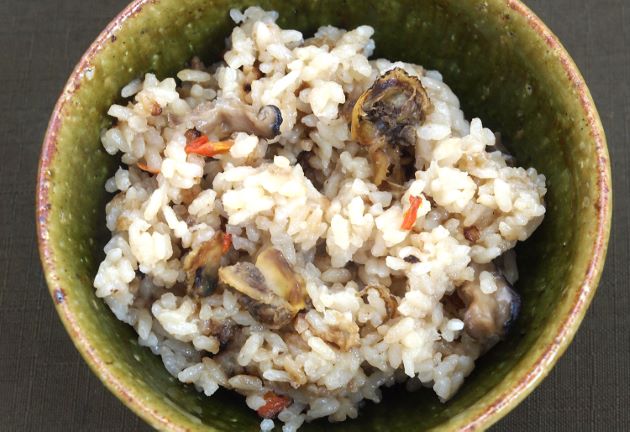

![クリックで拡大表示]() 赤貝ごはん(赤貝めし) 宍道湖、中海周辺で大量に水揚げされていたのがサルボウ。これを「殻むし」に、炊き込みご飯に、おこわなどにしていた。なかでも「赤貝めし」はよく作られ、米子駅のそば店などでも食べることができる。うるち米だけではなくもち米を使うこともある。[島根県出雲地方・鳥取県西部]クリックで閉じます

赤貝ごはん(赤貝めし) 宍道湖、中海周辺で大量に水揚げされていたのがサルボウ。これを「殻むし」に、炊き込みご飯に、おこわなどにしていた。なかでも「赤貝めし」はよく作られ、米子駅のそば店などでも食べることができる。うるち米だけではなくもち米を使うこともある。[島根県出雲地方・鳥取県西部]クリックで閉じます![]()

加工品・名産品

釣り情報

ー歴史・ことわざ・雑学など

年取に食べる(年末年始) 山梨県などでは「小赤(コアカ)」として珍重する。特に暮れにたくさん入荷し、年取に食べるごちそうだったようだ。この食文化は1903年(明治36)の中央線開通以降で、人によっては比較的新しく戦後(1945年以降)のことと言う人がいる。[千葉県船橋市、山梨県甲府市・甲州市/聞取]参考文献・協力

『日本近海産貝類図鑑』(奥谷喬司編著 東海大学出版局)、『日本貝類方言集 民俗・分類・由来』(川名興編 未来社)、『すし技術教科書(江戸前ずし偏)』(旭屋出版)、『魚河岸の魚』(高久久 日刊食料新聞社 1975)地方名・市場名 ?