久しぶりにガナッチョのこと

故郷の生き物だよりはやたらにありがたい

堤防は土建屋さんと政治家だけのためにある

ボクの故郷、は1970年代に大水が出て、川の周辺を堤防で固めてしまった。

それまで存在しなかったニゴイが現れ、ガナッチョが消えた。

よどみにだけいたヤマトバイが少なくなったのも不思議だ。

川原に植物が生い茂り始めた。

ヒトはヒトを大切にしすぎている、というのは間違いであることに気づいたのは、学生時代だ。

だんだんこの堤防はヒトのためではなく、土建屋さんを無意味に増殖させるためだけの、無意味なものだとわかったからだ。

ヒトはヒトの生きる環境を破壊して、私腹を肥やすことだけ考えているのだと思う。

我が故郷は吉野川の水害で防水竹を植え、吉野川の流れに変化をもたらしたために町域の一部を失っている。

これを教訓に大水の対策は吉野川を含めて考えるべきなのに、国は支流域と新市街地だけで考えてコンクリートを投入したのだ。

明治時代から旧市街地があり、1970年代から徐々に市街地を広げた

市街地(田舎なのに市街地がある)を流れる貞光川には逃げ水の畑作地があり、かんのう(勧農と書く可能性がある)という護岸がなされていた。

子供の頃、そろ(竹製品で、「えびしょうけ」とも)を持って魚取りをしていた。小学校低学年だったので獲物は20cm弱の小ウナギである。毎日、バケツの底が見えないくらいとっては自宅の水槽に放っていたが、すぐにいなくなる、というのを繰り返していた。

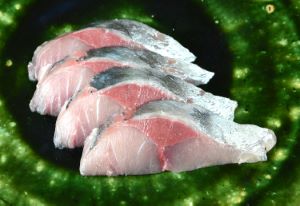

ガナッチョなど石をはぐると線香花火のように赤が散った。ジンゾクは小砂利のようだったし、イダよりもジャコだった。

川縁には竹林があり、初夏には竹の葉が垂れるくらいゲンジボタルがわいた。

ゲンジボタルをつかまえに行くと、手が臭くなるので、臭いで家族にばれたという想い出もある。

ガナッチョが帰ってきたのはうれしいけど、もう元には戻れない。

すでに山に入るのが難しくなってしまっている

今や甲虫をつかまえに行っていた谷沿いの道も植物だらけで、入れなくなっている。里山が里山ではなくなったせいだ。

100年に一度の水害のための堤防だというが、ただの自然破壊で無意味なものであることは明白である。

川は流域で考えて保全すべきもので、破壊しべきではないのだ。

そろそろ土地私有制度をやめて、土地利用制度に変えた方がいいと思う。

コンクリートはヒトの生活圏を守っていそうに思えるが、実は脅威にさらしている可能性もある。

コンクリートは化石燃料を使うという事からも、また自然のままの面をふさぐという事からも温暖化の原因である。

ヒトは地球を使いすぎている。これ以上ヒトが地球を占めてはならない。

ぼうずコンニャクの日本の高級魚事典

ぼうずコンニャクの日本の高級魚事典

イラスト図解 寿司ネタ1年生

イラスト図解 寿司ネタ1年生