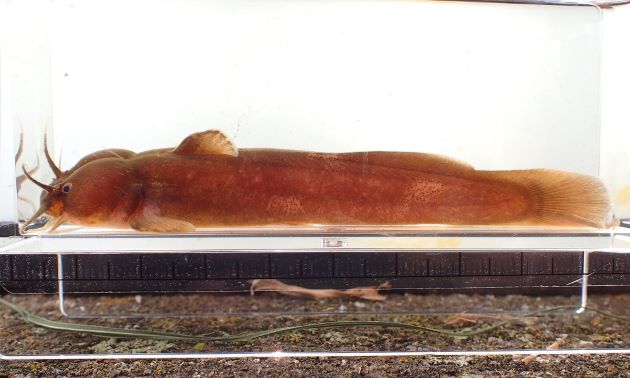

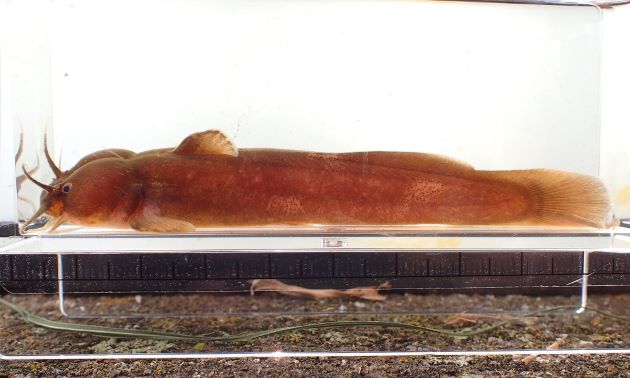

8cm SL 前後になる。一様に赤褐色で頭部は左右に幅があり、体は細長い。小さい時は鮮やかに赤い。上顎吻に近いところに2対、下顎に1対のヒゲがある。脂鰭があり、長く低く、後端は尾鰭と連続する。尾鰭は丸い。

アカザの生物写真一覧 (クリックで上に拡大表示)

-

魚貝の物知り度

★★★★★

知っていたら学者級食べ物としての重要度

★

食用として認知されていない味の評価度

★★★★

非常に美味

分類

顎口上綱硬骨魚綱条鰭亜綱ニシン・骨鰾下区骨鰾上目骨鰾系ナマズ目アカザ科アカザ属外国名

学名

Liobagrus reini Hilgendorf,1878漢字・学名由来

漢字 赤佐 Akaza

由来・語源 岐阜県郡上八幡での呼び名。赤いため。

蜂ふぐ 〈一種小なるものあり、俗に蜂ふぐといふ、その色黄赤、あるいは白線半あり、かまぼことなして、食べし、又なまづに似て、大サ一二寸に過ず。〉。『魚鑑』(武井周作 天保辛卯 1831)

〈MACRONES,Dun.

sp. かずなぎ 度島戸非村

sp. ばち(みこうを) 岩代井南川

sp. みこうを(あかぎゞ) 紀伊

sp. ちょっきり 美作佐良山村(岡山県津山市佐良山?)津山川〉。

『帝国博物館天産部魚類標本目録.帝国博物館』(石川千代松・松浦歓一郎 1897/明治30年)

〈絲顎亞目ギギ科アカザ屬アカザ 台湾の淡水系から Liobagrus nantoensis OSHIMA 及び Liobagrus formosanus REGAN の2種、朝鮮の淡水系から Liobagrus andersoni REGANと Liobagrus mediadiposalis MORI が報告されている〉。『日本産魚類検索』(岡田彌一郎、松原喜代松 三省堂 初版1938)Hilgendorf

Franz Martin Hilgendorf(フランツ・ヒルゲンドルフ 1839-1904 ドイツ)。動物学者。お雇い外国人教師として来日。明治6年(1873)〜9年(1876)、日本に滞在する。第一大学区医学校で日本で初めて博物学の講義を行う。軟体類・魚類などの採取を積極的に行い。魚河岸や江ノ島に通い。函館など日本各地を旅行した。国内でもっとも早く動物学・植物学を伝えた重要な科学者である。地方名・市場名

生息域

淡水魚。川の上流、中流域。浅くて流れのある小石、ゴロタ石などの間。

宮城県、秋田県以南、本州、四国、九州。日本固有種。生態

夜行性。主に水生昆虫を食べている。昼間は石の下などに隠れている。

産卵期は5〜6月。卵は石の下などに産みつける。

鰭の棘に刺されると非常に痛む刺毒魚。基本情報

日本固有種で東北以南の清流にいる夜行性の魚で、昼間は石などの中に隠れている。絶滅危惧種で河川で見かける機会は非常に少なくなってきている。河川の状況によっては採取しないこと。

河川の魚では唯一赤い色をしており、鰭の棘に毒があり指されると強く痛むので印象深い魚なのだろう。また子供でも簡単につかまえられることもあり、日本各地にたくさんの呼び名が残っている。

痛みは長続きしないので1950年代、60年代、我が故郷、徳島県美馬郡貞光町(現つるぎ町)では、至って普通種で、食用にする人が少なかったために子供の格好の遊び相手だった。川の石をはぐると小さな個体が花火のようにぱっと散るほど多かった。手でつかめるかどうかを子供が競ったものである。ときどき刺され痛い目にあうのだけど、少し我慢すると痛みが治まる。ある意味、大人公認の遊びの対象であった。本種が無数に河川にいたときを知る人で痛い目にあった経験を持つ人も多いと思うが、これこそが真に自然から学ぶということだと思っている。

岐阜県西部徳山村・北部郡上地方、福井県南部、徳島県美馬郡つるぎ町や同県那賀町(鷲敷町)などで食用となっていて、今現在も漁が行われている地域もある。水産基本情報

市場での評価 観賞用には売られているが、食用魚としては流通しない。

漁法 筌、たきわけ(滝分け、滝脇)、登り落ち

産地 岐阜県、福井県選び方

原則的に生きているもの。痩せていないもの。味わい

旬は春から初夏。

背鰭・胸鰭などに棘を持ち、刺されると非常に痛い。また長く痛みが続くこともある。体は軟らかい。

●絶滅危惧種なので地域での食文化を維持するくらいの利用にとどめたい。栄養

ー危険性など

背鰭・胸鰭の棘に刺されると痛みが走る。指された直後はちくっとしてかなり強い痛みを感じるが、長続きしない。食べ方・料理法・作り方 (基本はオススメ順掲載です)

好んで食べる地域・名物料理

甘露煮 みりん、酒、砂糖などを使い、しょうゆは少量で煮たもの。[福井県奥越地方]

なれずし ぬめりを取り、塩をして、塩出し、ご飯と漬け込んだ、なれずし。[福井県奥越地方]

唐揚げ 硬い頭部を落としてかりっと揚げたもの。[郡上市]

ガナッチョの煮つけ しょうゆ味で甘辛く煮ていた。[徳島県美馬郡貞光町(現つるぎ町)・勝浦郡勝浦町]

薬 徳島県美馬郡つるぎ町半田では黒焼きにしてすり鉢ですり粉にする。これを薬にした。藤岡忠夫さん(徳島県美馬郡つるぎ町半田)加工品・名産品

ー釣り情報

ー歴史・ことわざ・雑学など

ー参考文献・協力

協力者/新井俊成さん(マルモ/郡上市白鳥)

『日本の淡水魚』(川那部浩哉、水野信彦 編・監修 山と渓谷社)、『図説有用魚類千種 正続』(田中茂穂・阿部宗明 森北出版 1955年、1957年)、『日本産魚類検索 全種の同定 第三版』(中坊徹次編 東海大学出版会 20130226)、『日本産魚名大辞典』(日本魚類学会編 三省堂) 注/絶滅の危惧があるので協力者などは記さない。地方名・市場名 ?

ヒツタタキ

場所和歌山県高野山 備考「櫃叩き」? 例えば米櫃の米を食べ尽くして、それでも残った分を一粒まで食べ尽くすため米櫃をたたいてでもご飯を炊く、それほどにうまいという意味か。 参考『紀州魚譜』(宇井縫蔵 淀屋書店 1929)オイシャハン[お医者はん]

場所徳島県美馬郡つるぎ町(貞光・半田)、美馬市脇町 備考「はん」は「さん」と同じ。徳島県西部では様の代わりにいろんなものにつける。太陽につけて「おひーさん(お日様と同じ)」、医者に「お医者はん」。医者は注射を刺す(する)ので刺すにかけた。頭を焼き、つぶして薬にしたため。昔は薬局が買い取りにきたとも。(半田町) 参考自、聞取、文献カナギギ

場所徳島県那賀町相生 備考「ぎぎ」としか記していないが、標準和名のギギではなくアカザだと判断した。徳島で「ぎぎ」はアカザのことであることが多くギギは「くろぎぎ」とすることが多い。 参考相生町の方言(徳島方言学会)アカナマズ

場所静岡県都築川・太田川、和歌山県岩出・安楽川 参考『紀州魚譜』(宇井縫蔵 淀屋書店 1929)、『静岡県の淡水魚-静岡県の自然環境シリーズ-』(静岡県生活環境部自然保護課 第一法規出版 1982)