SL 60cmほどになる。側扁(左右に平たい)し、体高が高く横から見ると円形に近い。大きくなるほど長楕円形になる。両顎の各歯は接合し強固、クチバシ状になる。小型魚には黒い不定形の斑文があり、大きくなるに従って不明瞭になる。また大型になるに従い口の周りが白くなる。[成魚 29cm SL ・947g]

イシガキダイの生物写真一覧 (クリックで上に拡大表示)

![SL 60cmほどになる。側扁(左右に平たい)し、体高が高く横から見ると円形に近い。大きくなるほど長楕円形になる。両顎の各歯は接合し強固、クチバシ状になる。小型魚には黒い不定形の斑文があり、大きくなるに従って不明瞭になる。また大型になるに従い口の周りが白くなる。[成魚 29cm SL ・947g]](https://www.zukan-bouz.com/public_image/Fish/22/Thumb630/20230613748.jpg)

![SL 60cmほどになる。側扁(左右に平たい)し、体高が高く横から見ると円形に近い。大きくなるほど長楕円形になる。両顎の各歯は接合し強固、クチバシ状になる。小型魚には黒い不定形の斑文があり、大きくなるに従って不明瞭になる。また大型になるに従い口の周りが白くなる。[成魚 29cm SL ・947g]](https://www.zukan-bouz.com/public_image/Fish/22/Thumb630/20230613760.jpg)

![SL 60cmほどになる。側扁(左右に平たい)し、体高が高く横から見ると円形に近い。大きくなるほど長楕円形になる。両顎の各歯は接合し強固、クチバシ状になる。小型魚には黒い不定形の斑文があり、大きくなるに従って不明瞭になる。また大型になるに従い口の周りが白くなる。[幼魚/全長38cm]](https://www.zukan-bouz.com/public_image/Fish/22/Thumb630/isigakidai000.jpg)

![SL 60cmほどになる。側扁(左右に平たい)し、体高が高く横から見ると円形に近い。大きくなるほど長楕円形になる。両顎の各歯は接合し強固、クチバシ状になる。小型魚には黒い不定形の斑文があり、大きくなるに従って不明瞭になる。また大型になるに従い口の周りが白くなる。[成魚]](https://www.zukan-bouz.com/public_image/Fish/22/Thumb630/isigakidai.jpg)

![SL 60cmほどになる。側扁(左右に平たい)し、体高が高く横から見ると円形に近い。大きくなるほど長楕円形になる。両顎の各歯は接合し強固、クチバシ状になる。小型魚には黒い不定形の斑文があり、大きくなるに従って不明瞭になる。また大型になるに従い口の周りが白くなる。[幼魚/全長6cm]](https://www.zukan-bouz.com/public_image/Fish/22/Thumb630/isigakidai0.jpg)

-

珍魚度・珍しさ

★★

少し努力すれば手に入る魚貝の物知り度

★★★

知っていたら通人級食べ物としての重要度

★★★

一般的(流通量は普通)味の評価度

★★★★

非常に美味

分類

硬骨魚類条鰭亜綱新鰭区棘鰭上目スズキ系スズキ目スズキ亜目イシダイ科イシダイ属外国名

学名

Oplegnathus punctatus (Temminck and Schlegel, 1844)漢字・学名由来

漢字/石垣鯛 Standard Japanese name / Ishigakidai

由来・語源/関東周辺での呼び名を標準和名としたもの。石垣のような模様をした鯛(左右に平たく体高のある魚)という意味。

〈い志がけだひ 安房〉『帝国博物館天産部魚類標本目録.帝国博物館』(石川千代松・松浦歓一郎 1897)。「石崖」と「石垣」は同じ。

田中茂穂は「何地の称呼か不明である」としているが、関東周辺での呼び名からだ。

『魚名集覧』(角川書店・日本常民文化研究所 1943年昭和18-1958年昭和33)などを包括した『日本産魚名大辞典』(日本魚類学会編 三省堂 1981)には神奈川県三崎での呼び名としてイシガキダイがある。

種小名/punctatus シーボルトなどが標本を持ち帰り、テミンクとシュレーゲル記載した魚のひとつだ。小種名は斑紋のある。『日本産魚類全種の学名 語源と解説』(中坊徹次・平嶋義宏 東海大学出版部 2015)Temminck

コンラート・ヤコブ・テミンク Coenraad Jacob Temminck(1778-1858 オランダ) シュレーゲルとともにシーボルトの持ち帰った脊椎動物を整理、記載。『Fauna Japonica』(日本動物誌)を執筆。

Schlegel

ヘルマン・シュレーゲル(Hermann Schlegel 1804-1884年)はドイツの動物学者。テミングとともにシーボルトの持ち帰った脊椎動物を整理、記載。『Fauna Japonica』(日本動物誌)を執筆。地方名・市場名

生息域

海水魚。水深3-135mの岩礁域。

北海道全沿岸・[紋別市定置網手のひらサイズ]〜九州南岸の日本海・東シナ海・太平洋沿岸、瀬戸内海、伊豆諸島、小笠原諸島、屋久島、琉球列島。有明海にはいない。

稀に千島列島、朝鮮半島南岸、済州島、台湾、中国浙江省〜香港の沿岸、マリアナ諸島、ミッドウェー環礁。生態

産卵期は春。

浅い岩礁域に生息。

ウニ、甲殻類、貝、サンゴなどを強靱な歯で噛み砕いて食べる。基本情報

国内全域に生息する。イシダイよりも暖かい海域にいて、東北などで昔は珍しいものだった。実際、『魚名集覧』(角川書店・日本常民文化研究所)などを包括した『日本産魚名大辞典』(日本魚類学会編 三省堂 1981)には福島県小名浜までの呼び名しかない。それが今や北海道でも見つかっている。これが急激に北上しており、オホーツク海でも見つかっている。

イシダイとともに浅い磯(岩礁域)で甲殻類や軟体類、ウニなどをエサとしている。

非常に大型になり、釣れたときに強い引きが楽しめるので磯釣りのターゲット、「石もの」としても人気が高い。

比較的一般的な食用魚で、漁業的には本州以南で水揚げをみる。大型は高級魚である。

イシダイが沖縄にいないのに対して、琉球列島全域で水揚げがある。沖縄では「がーらみーばい」で、人気が高い。

関東ではイシダイが春から初夏にかけて旬を迎えるのに対して、少し遅れて晩春から夏にかけて旬を迎える。成魚も年間を通して味のいい若魚なども見られる。

養殖もしている。

珍魚度 珍しい魚ではない。普通の食用魚だが、高級なのでデパートとか、魚市場で買うしかない。水産基本情報

市場での評価 量的には少ない。安定して高い。

漁法 釣り、定置網、刺し網、突き漁、養殖

主な産地選び方

鮮度落ちは遅い方。触って張りがあり、鰓が鮮紅色のもの。古くなると体色があせ、小型のものは斑文が不明瞭になる。味わい

成魚は秋から早春。比較的味の落ちる時期は短い。

若魚は周年味がいいが、大型と違って少しだけ磯臭さがある。

産卵後以外はあまり味が落ちないが、産卵期が長いので、年間を通してのった個体がいる。また小型でも味がいい。

鱗は小さく取りにくい。皮はしっかりして硬く、味がとてもいい。

白身で透明感があり、この透明感が長続きする。締めたばかりのときは非常に硬い。時間をおいた方が旨みが増し、適度な硬さになる。栄養

ー危険性など

過去にシガテラ中毒を起こしたことがある。

原生動物の繊毛虫類ミクソゾア門粘液胞子虫類が寄生する。白色の点となり筋肉がくぼみ、ゼリー状になる、人間には問題がないが、味が著しく悪くなる。食べ方・料理法・作り方 (基本はオススメ順掲載です)

イシガキダイの料理・レシピ・食べ方/蒸す(蒸し魚・清蒸)、生食(刺身、セビチェ、カルパッチョ)、煮る(鍋、煮つけ、まーす煮、皮ポン酢)、汁(潮汁、みそ汁、スープ)、焼く(丸焼き、障子焼き、塩焼き)、揚げる(唐揚げ)![クリックで拡大表示]() クリックで閉じます

クリックで閉じます![]()

イシガキダイの蒸し魚(清蒸) 豪華であるし、ご飯がすすむ料理である。水洗いして、ていねいに鱗を取る。水分をよくきり、皿などに割り箸を乗せてその上に、魚をのせる。魚の上にしょうがの薄切り、ねぎなどを乗せ、10〜15分蒸す。蒸し上がったら、割り箸を取り外し、蒸し汁とタレ(中国しょうゆ・魚醬・老酒・少量の砂糖・にんにくを合わせて一煮立ちさせたもの)を合わせて一煮立ち、ねぎなどを新たにのせた上からかける。これに煙がでるくらいに熱した油をかける。

![クリックで拡大表示 イシガキダイの刺身]() イシガキダイの刺身[背] 野締めの刺身もおいしいが。できるだけ活け締め、活魚を選びたい。腹、背、鰭下で味わいが異なる。背の部分は旬といえども脂は少なめだが、酸味がほとんどなく甘味がほどよく、実に味わい深い。食感も心地よい。クリックで閉じます

イシガキダイの刺身[背] 野締めの刺身もおいしいが。できるだけ活け締め、活魚を選びたい。腹、背、鰭下で味わいが異なる。背の部分は旬といえども脂は少なめだが、酸味がほとんどなく甘味がほどよく、実に味わい深い。食感も心地よい。クリックで閉じますイシガキダイの刺身

![イシガキダイの刺身]()

水洗いして三枚に下ろす。腹骨・血合い骨を取り、皮を引き刺身状に切る。![クリックで拡大表示]() イシガキダイの刺身[腹] 活け締めの腹部分の刺身。少し硬めなのでそぎ造りにする。鮮度によって厚みを変えるといい。脂は身に混在して白濁する。濃厚なうま味と、強い食感、脂が口中でとけるときの甘味が感じられる。非常に美味。クリックで閉じます

イシガキダイの刺身[腹] 活け締めの腹部分の刺身。少し硬めなのでそぎ造りにする。鮮度によって厚みを変えるといい。脂は身に混在して白濁する。濃厚なうま味と、強い食感、脂が口中でとけるときの甘味が感じられる。非常に美味。クリックで閉じます![]()

水洗いして三枚に下ろす。腹骨・血合い骨を取り、皮を引き刺身状に切る。![クリックで拡大表示]() イシガキダイの刺身[背鰭下] 背鰭下にヒラメの縁側のような鰭筋がある。大型はぼってりと膨らんで、脂が非常にのっている。口に含むと脂からくる甘味とうま味、独特の食感が楽しめる。噛むほどにうま味が口中に広がる。クリックで閉じます

イシガキダイの刺身[背鰭下] 背鰭下にヒラメの縁側のような鰭筋がある。大型はぼってりと膨らんで、脂が非常にのっている。口に含むと脂からくる甘味とうま味、独特の食感が楽しめる。噛むほどにうま味が口中に広がる。クリックで閉じます![]()

![クリックで拡大表示]() イシガキダイの塩しめ 6月の中型個体はそれほど脂がのっていなかった。ただしそこそこの脂ののりに、呈味成分の豊かさなど刺身で食べても非常においしかった。刺身でもよかったが目先を変えて塩でしめる。皮を引き、刺身状に切ってから塩で和える。30分〜1時間ほど置き、表面に出て来た水分を拭き取り、柑橘類と合わせる。柑橘類はなんでもいい。さっぱりしている中に味がある。夏向きの味だ。クリックで閉じます

イシガキダイの塩しめ 6月の中型個体はそれほど脂がのっていなかった。ただしそこそこの脂ののりに、呈味成分の豊かさなど刺身で食べても非常においしかった。刺身でもよかったが目先を変えて塩でしめる。皮を引き、刺身状に切ってから塩で和える。30分〜1時間ほど置き、表面に出て来た水分を拭き取り、柑橘類と合わせる。柑橘類はなんでもいい。さっぱりしている中に味がある。夏向きの味だ。クリックで閉じます![]()

![クリックで拡大表示]() イシガキダイの焼き切り(焼き切れ) 小型なので少し皮が薄い。焼くと柔らかくなり、この皮と皮の真下に強いうま味がある。身がおいしいのは当たり前なので、インパクトのある味を楽しめる。水洗いして三枚に下ろす、腹骨・血合い骨を取り、やや薄めに切りつける。わさびでもしょうがでもいいが、さらした玉ねぎが合う。クリックで閉じます

イシガキダイの焼き切り(焼き切れ) 小型なので少し皮が薄い。焼くと柔らかくなり、この皮と皮の真下に強いうま味がある。身がおいしいのは当たり前なので、インパクトのある味を楽しめる。水洗いして三枚に下ろす、腹骨・血合い骨を取り、やや薄めに切りつける。わさびでもしょうがでもいいが、さらした玉ねぎが合う。クリックで閉じます![]()

![クリックで拡大表示]() イシガキダイのカルパッチョ 水洗いして三枚に下ろし腹骨・血合い骨を取る。できるだけ薄く切り、ニンニク・オリーブオイル・塩コショウを塗った皿に並べていく。スプーンでとんとんと馴染ませて表に好みの野菜を乗せ、ふたたびオリーブオイル、塩コショウを振る。クリックで閉じます

イシガキダイのカルパッチョ 水洗いして三枚に下ろし腹骨・血合い骨を取る。できるだけ薄く切り、ニンニク・オリーブオイル・塩コショウを塗った皿に並べていく。スプーンでとんとんと馴染ませて表に好みの野菜を乗せ、ふたたびオリーブオイル、塩コショウを振る。クリックで閉じます![]()

![クリックで拡大表示]() イシガキダイの韓国風鍋 水洗いして適当に切る。湯通しして冷水に落として残った鱗などを流す。水分をよくきり、煮干しだし(ダシダでいい)に酒・塩味で煮ながら食べる。韓国の辛すぎない唐辛子を加えるとさっぱりいくらでも食べられる。野菜はエゴマの葉とねぎ。だれが食べても夢中になれる味。スープが抜群にうまい。クリックで閉じます

イシガキダイの韓国風鍋 水洗いして適当に切る。湯通しして冷水に落として残った鱗などを流す。水分をよくきり、煮干しだし(ダシダでいい)に酒・塩味で煮ながら食べる。韓国の辛すぎない唐辛子を加えるとさっぱりいくらでも食べられる。野菜はエゴマの葉とねぎ。だれが食べても夢中になれる味。スープが抜群にうまい。クリックで閉じます![]()

![クリックで拡大表示]() イシガキダイの水炊き ほんの少し磯臭さがあるので、しょうが風味のポン酢で食べる。頭部や中骨、野菜からもうま味が出てだしだけでも御馳走だ。このだしに身をほぐし混むようにしてポン酢をかけて食べる。クリックで閉じます

イシガキダイの水炊き ほんの少し磯臭さがあるので、しょうが風味のポン酢で食べる。頭部や中骨、野菜からもうま味が出てだしだけでも御馳走だ。このだしに身をほぐし混むようにしてポン酢をかけて食べる。クリックで閉じます![]()

あらなどを集めて置く。湯通しして表面の残った鱗をこそげ落とす。水分をよくきりしょうが一かけを入れた昆布だし・酒・塩の中で煮ながら食べる。野菜などはお好みで。![クリックで拡大表示]() イシガキダイの皮ポン酢 身よりも皮がうまいという人多し。刺身などで出た皮をさっと湯引き、氷水などに取り、ぬめりと残った筋肉を取る。これをできるだけ細く切る。噛みしめる度にうま味が染み出してくる。あっけないほどに皿から消え去るのだけが惜しい。クリックで閉じます

イシガキダイの皮ポン酢 身よりも皮がうまいという人多し。刺身などで出た皮をさっと湯引き、氷水などに取り、ぬめりと残った筋肉を取る。これをできるだけ細く切る。噛みしめる度にうま味が染み出してくる。あっけないほどに皿から消え去るのだけが惜しい。クリックで閉じます![]()

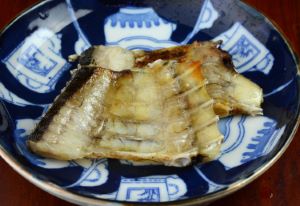

![クリックで拡大表示]() イシガキダイの煮つけ イシダイ科というと刺身というイメージがあるが、煮つけにしても非常に美味である。切り身を使ってもいいが、いちばんうま味豊かな頭部やあらを煮つけると味は最上級である。ここでは兜を湯通しして、冷水に落として残った鱗やぬめりを流す。これを酒・みりん・しょうゆ・水で煮上げる。砂糖などを使ってもいい。クリックで閉じます

イシガキダイの煮つけ イシダイ科というと刺身というイメージがあるが、煮つけにしても非常に美味である。切り身を使ってもいいが、いちばんうま味豊かな頭部やあらを煮つけると味は最上級である。ここでは兜を湯通しして、冷水に落として残った鱗やぬめりを流す。これを酒・みりん・しょうゆ・水で煮上げる。砂糖などを使ってもいい。クリックで閉じます![]()

![クリックで拡大表示]() イシガキダイの煮凝り 煮つけにしたときの煮汁は冷やすと煮凝りができる。これをご飯にかけて食べてもいいし、そうめんのつけ汁にしてもおいしい。冷たい煮凝りにそうめんを浸すと徐々に煮凝りが溶ける。これがなんともいえずいいのだ。クリックで閉じます

イシガキダイの煮凝り 煮つけにしたときの煮汁は冷やすと煮凝りができる。これをご飯にかけて食べてもいいし、そうめんのつけ汁にしてもおいしい。冷たい煮凝りにそうめんを浸すと徐々に煮凝りが溶ける。これがなんともいえずいいのだ。クリックで閉じます![]()

![クリックで拡大表示]() イシガキダイのトマトスープ あらを鍋で香りのあるセロリ、ポワロネギ、にんにくなどと炒める。トマトをつぶして入れるか、缶詰を加えて、市販のハーブブイヨン、白ワイン、ローリエを加えてじっくり煮込む。クリックで閉じます

イシガキダイのトマトスープ あらを鍋で香りのあるセロリ、ポワロネギ、にんにくなどと炒める。トマトをつぶして入れるか、缶詰を加えて、市販のハーブブイヨン、白ワイン、ローリエを加えてじっくり煮込む。クリックで閉じます![]()

![クリックで拡大表示 イシガキダイの潮汁]() イシガキダイの潮汁 中骨や頭部には強いうま味がある。これを湯通しして、冷水に落として鱗や血液、汚れなどを洗い流す。水分をよくきる。これを昆布だし(水でもいい)で煮だして酒、塩で味つけする。一口すするだけでビックリする味である。クリックで閉じます

イシガキダイの潮汁 中骨や頭部には強いうま味がある。これを湯通しして、冷水に落として鱗や血液、汚れなどを洗い流す。水分をよくきる。これを昆布だし(水でもいい)で煮だして酒、塩で味つけする。一口すするだけでビックリする味である。クリックで閉じますイシガキダイの潮汁

![イシガキダイの潮汁]()

![クリックで拡大表示 イシガキダイのみそ汁]() イシガキダイのみそ汁 頭部やあらを湯通しして冷水に落として、鱗や血液を流す。水分をよく切る。これを水から煮出してみそを溶く。みそ味なのでごはんによく合う。薬味はコーレーグスがいい。クリックで閉じます

イシガキダイのみそ汁 頭部やあらを湯通しして冷水に落として、鱗や血液を流す。水分をよく切る。これを水から煮出してみそを溶く。みそ味なのでごはんによく合う。薬味はコーレーグスがいい。クリックで閉じますイシガキダイのみそ汁

![イシガキダイのみそ汁]()

![クリックで拡大表示]() イシガキダイの唐揚 小振りのものは丸のままでも、大きなものはあらを使うといい。適当に切り、水分をよくきる。片栗粉をまぶしてじっくりと二度揚げにする。骨が硬いので丸ごととは行かないが、身が鶏肉のようにしまりとてもおいしい。クリックで閉じます

イシガキダイの唐揚 小振りのものは丸のままでも、大きなものはあらを使うといい。適当に切り、水分をよくきる。片栗粉をまぶしてじっくりと二度揚げにする。骨が硬いので丸ごととは行かないが、身が鶏肉のようにしまりとてもおいしい。クリックで閉じます![]()

![クリックで拡大表示]() イシガキダイの障子焼 中骨の焼き物のことを「障子焼」という。中骨に振り塩をして、にじみ出てきた水分をていねいに拭き取る。比較的弱火で焼き始め、7分通り火が通ったら、強火にして酒を塗りながら仕上げる。佳肴である。クリックで閉じます

イシガキダイの障子焼 中骨の焼き物のことを「障子焼」という。中骨に振り塩をして、にじみ出てきた水分をていねいに拭き取る。比較的弱火で焼き始め、7分通り火が通ったら、強火にして酒を塗りながら仕上げる。佳肴である。クリックで閉じます![]()

好んで食べる地域・名物料理

焼き切り(やきぎり) 三枚に下ろして皮目をあぶり、刺身状に切り、手に塩をまぶして叩く。次ぎに柚子酢をてにつけてたたき、玉ねぎのスライスをのせる。ハス(イシダイ)、コウロ(イシガキダイ)、グレ(メジナ)、ヒラソウダ、カツオなど。[徳島県海部郡海陽町宍喰]

焼き切れ(やきぎれ) 高知県では皮付きのままあぶり、刺身状に切り、しょうゆをかけてにんにく、しその葉など季節の香りのある野菜を乗せるとある。関連コラム(郷土料理)

焼き切り・焼き切れ・たたき・焼きたたき

焼き切り・焼き切れ・たたき・焼きたたき

磯周りにいるメジナ、クロメジナ、イシダイ、イシガキダイ、イサキ、タカノハダイ、ニザダイなどを皮付きのまま、皮の方を焼いて切りつけたものを、高知県などでは「焼き切・・・ 続きを開く加工品・名産品

丸干し 石川県から山口県、長崎県など日本海側で作られている。

開き干し 日本各地。釣り情報

■ イシダイとともに「石もの」と呼ばれる。ワイヤーなどの枝スでぶっこみ釣り。エサはサザエ、ウニなど。

■ 比較的小さな個体は浅い岩礁域などにある防波堤などでオキアミエサ、アオイソメエサなどで手軽に釣れる。歴史・ことわざ・雑学など

生息域 イシダイよりも南に生息する。

釣りの世界 釣り師たちが「石もの」と呼ぶのは本種とイシダイ。

シガテラ毒 事例は少ないが、シガテラ中毒を起こしたことがある。シガテラ中毒はサンゴなどに共生する渦鞭毛藻(うずべんもうそう)が作り出すもの。死亡率は低いが回復に時間がかかり、また一度かかるとシガテラ毒に過敏になりかかりやすくなる。参考文献・協力

協力/河村雄太さん(沖縄県石垣市)、長尾桂一郎さん(徳島県海部郡海陽町)

『日本西部及び南部魚類図譜(グラバー図譜)』(倉場富三郎 長崎大学附属図書館 web版)、『図説有用魚類千種 正続』(田中茂穂・阿部宗明 森北出版 1955年、1957年)、『日本産魚類検索 全種の同定 第三版』(中坊徹次編 東海大学出版会 20130226)、『日本産魚名大辞典』(日本魚類学会編 三省堂)、『高知の魚名集』(岡林正十郎 リーブル出版)地方名・市場名 ?

イシガキ イシガキダイ

場所神奈川県三崎・小田原、静岡県妻良、鹿児島県種子島 備考イシガキダイは標準和名。 参考聞取、静岡県水産・海洋技術研究所・伊豆分譲、『種子島の釣魚図鑑』(鏑木紘一 たましだ舎 2016年)クチジロ[口白]

場所関東の釣り人、鹿児島県種子島 備考釣りなどの世界で大きくなると斑紋が消えて黒一色になるが口の周りだけが白いため。 参考聞取、『種子島の釣魚図鑑』(鏑木紘一 たましだ舎 2016年)ホシコーロ ホシゴーロ ホシゴウロウ ホシコーロー ホシゴーロー

場所高知県室戸・室戸市三津[イセエビ漁師夫婦]・吉良川・高岡・佐喜浜・甲浦・下山・加領郷 参考『聞取、高知の魚名集』(岡林正十郎 リーブル出版)ガラサーミーバイ

場所沖縄県石垣市・本島知念 備考「がらさー」はカラスのこと。体色が黒いためとされるが、口がクチバシ状でどことなく鳥類を思わせるからだ。 参考『美ら海市場図鑑 知念市場の魚たち』(三浦信男 ぬにふぁ星 2012)、河村雄太さん