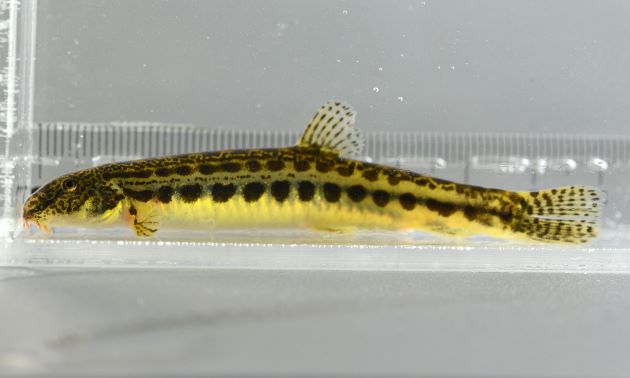

体長10cm前後になる。関東地方の集団は小型(写真は栃木県那珂川)。第2口ひげは眼径よりも長い。体側の斑紋はやや不明瞭で大きさ形はまちまち。尾鰭つけ根の黒斑は個体によってまちまちではっきりしない。尾鰭の褐色の斑紋は不規則。

ヒガシシマドジョウの生物写真一覧 (クリックで上に拡大表示)

-

魚貝の物知り度

★★★★★

知っていたら学者級食べ物としての重要度

★★

地域的、嗜好品的なもの味の評価度

★★★★

非常に美味

分類

顎口上綱硬骨魚綱条鰭亜綱新鰭区ニシン・骨鰾下区骨鰾系コイ目ドジョウ科シマドジョウ属外国名

学名

Cobitis sp. BIWAE type C漢字・学名由来

漢字 東縞泥鰌、東縞鰌

由来・語源 「縞泥鰌」は琵琶湖、大阪での呼び名。縦縞があるドジョウの意味。本州の東部に多いシマドジョウの意。

しまどじょう 〈沙中に生じるもの、痩小にして、斑紋(ぶち)分明(あきらか)なり、鷹の羽、柳葉(やなぎは)、しまどじょう、の名あり〉。『魚鑑』(武井周作 天保辛卯 1831)地方名・市場名 ?

生息域

淡水魚。河川中流・下流域の穏やかな石が多い流れのある場所。

静岡県東部、山梨県、長野県北東部、新潟県東部・佐渡島以北の本州。生態

ー基本情報

「Cobitis biwae Jordan and Snyder,1901」を区分したもの(オオシマドジョウ、ニシシマドジョウ、ヒガシシマドジョウ、トサシマドジョウ)のひとつ。

東日本に生息しているシマドジョウ。

栃木県那珂川・鬼怒川水系のものは基本的に小型。食用としていて、なれずしなど郷土料理の貴重な材料となっている。水産基本情報

市場での評価/主に栃木県で食用になっているが、流通しない。

漁法/うけ(筌)

産地/栃木県選び方

原則的に生きているもの。味わい

旬は晩春。

鱗も骨もあまり気にならない。栄養

ー危険性など

ー食べ方・料理法・作り方 (基本はオススメ順掲載です)

揚げる(天ぷら、唐揚げ)、煮る(卵とじ、煮もの)好んで食べる地域・名物料理

ー![クリックで拡大表示 ヒガシシマドジョウの天ぷら]() すなさびの天ぷら 栃木県のヒガシシマドジョウは小振りで、内臓がきれいで骨が柔らかい。栃木特産のニラと一緒に天ぷら煮すると卵はほくほくとして甘く、身はクセのない白身で味わい深い。[栃木県塩谷郡今里町(宇都宮市)・那珂川町]クリックで閉じます

すなさびの天ぷら 栃木県のヒガシシマドジョウは小振りで、内臓がきれいで骨が柔らかい。栃木特産のニラと一緒に天ぷら煮すると卵はほくほくとして甘く、身はクセのない白身で味わい深い。[栃木県塩谷郡今里町(宇都宮市)・那珂川町]クリックで閉じますヒガシシマドジョウの天ぷら

![ヒガシシマドジョウの天ぷら]()

![クリックで拡大表示 ヒガシシマドジョウの唐揚げ]() すなさびの唐揚げ 「すなはび漁」をしている方達に教えていただいたものと言っても超簡単。生きているものに片栗粉をまぶしてじっくりと揚げる。かりかりとして香ばしく、卵がほくほくして甘味が強い。[栃木県塩谷郡今里町(宇都宮市)・那珂川町]クリックで閉じます

すなさびの唐揚げ 「すなはび漁」をしている方達に教えていただいたものと言っても超簡単。生きているものに片栗粉をまぶしてじっくりと揚げる。かりかりとして香ばしく、卵がほくほくして甘味が強い。[栃木県塩谷郡今里町(宇都宮市)・那珂川町]クリックで閉じますヒガシシマドジョウの唐揚げ

![ヒガシシマドジョウの唐揚げ]()

加工品・名産品

ー釣り情報

ー歴史・ことわざ・雑学など

ー参考文献・協力

『日本のドジョウ 形態・生態・文化と図鑑』(中島淳/文、写真/内山りゅう 山と渓谷社)