80cm SL 前後になる。細長く断面は頭部では横楕円形で、以下は縦楕円形。暗色、側線は背鰭近くに1本。尾鰭が背鰭・臀鰭から独立している。

ナガヅカの生物写真一覧 (クリックで上に拡大表示)

-

珍魚度・珍しさ

★★★

がんばって探せば手に入る魚貝の物知り度

★★★★★

知っていたら学者級食べ物としての重要度

★★

地域的、嗜好品的なもの味の評価度

★★★

美味

分類

硬骨魚綱条鰭亜綱新鰭区棘鰭上目スズキ系スズキ目ゲンゲ亜目タウエガジ科ナガヅカ属外国名

学名

Dinogunellus grigorjewi (Herzenstein 1890)漢字・学名由来

漢字 長柄 Nagaduka

由来・語源 長い「柄(つか)」に見えるから。「柄」は鎌や金槌などの柄(え)のこと。

田中茂穂は「新潟県能生でガツナギ」、漢字で「我津那義」としている。herzenstein

Solmon herzenstein(ソロモン・マルコビッチ・ヘルツェンシュタイン 1854-1894)。ロシアの動物学者。地方名・市場名

生息域

海水魚。水深300メートルよりも浅い砂泥地。産卵期の冬から春にかけて浅場にいる。

北海道全沿岸、北海道〜千葉県銚子の太平洋沿岸、北海道〜島根県隠岐の日本海沿岸。

黄海、済州島、朝鮮半島東岸〜間宮海峡を経てサハリン西岸、千島列島南部。生態

肉食魚。メバル属などを丸呑みにする。

産卵期は春。

浅い海域で産卵。

産卵後雄は卵を保護する。基本情報

比較的寒冷な海域にいる魚だ。全長1m前後になり、初めて見た人はウナギのようでウナギではなく、まるで見当がつかないといった魚だと思う。

卵巣に毒を持つので、魚のことを知らない人がやたらと危険をあおるが実に愚かしいことである。卵巣を食べなければ普通の食用魚だ。

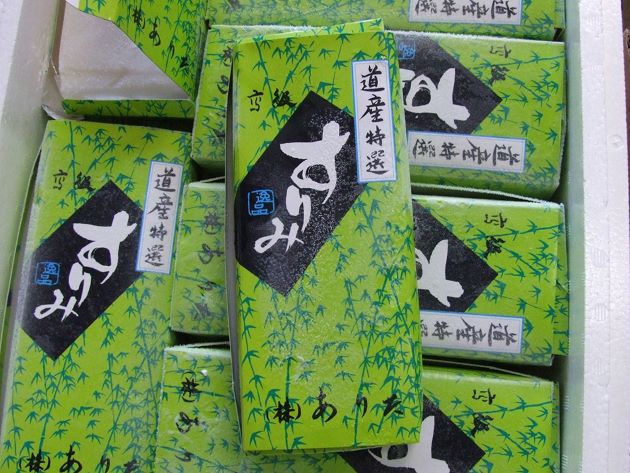

主に東北以北で水揚げがあり、鮮魚でも希に見かけるが。関東では高級すり身として流通することが多い。

繰り返しになるが、卵巣に毒があるので、食べる前に内臓を取り去ること。くせのない上品な白身で、和の料理にこだわることなく多様な料理法で食べて欲しい魚である。

珍魚度 珍しい魚ではないが、流通にあまりのらない。北海道・東北の漁港周辺なら比較的たやすく手に入る。水産基本情報

市場での評価/希に鮮魚、フィレとしても流通する。すり身としての流通が主。

漁法/底曳き網

産地/北海道、岩手県選び方

触って張りのあるもの。退色しているものは避ける。味わい

旬は不明。

鱗は細かく硬く取りにくい。ぬめりがある。皮は厚みがあって強い。

透明感のある白身で熱を通しても硬く締まらない。

卵巣は食用不可。栄養

ー危険性など

ナガズカの卵巣には毒成分のジノグネリンが含まれていて、食べると腹痛、嘔吐、下痢などを引き起こす。死亡例はない。卵巣は食用不可。食べ方・料理法・作り方 (基本はオススメ順掲載です)

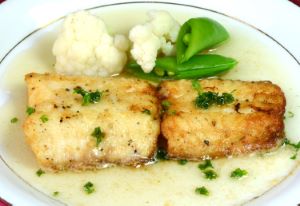

ナガヅカの料理・レシピ・食べ方/揚げる(フライ)、ソテー(ムニエル)、煮る(煮つけ)、汁(潮汁、みそ汁)、生食(刺身、セビチェ)![クリックで拡大表示]() クリックで閉じます

クリックで閉じます![]()

ナガヅカのフライ 水洗いして三枚に下ろし、皮を引く。頭に近い方は腹骨と血合い骨を取る。尾に近い方には小骨がない。切り身にして塩コショウ、小麦粉をまぶし、衣(水・小麦粉・卵)をまとわせてパン粉をつけて揚げる。非常に上質の白身で薄い層が重なり合っている。揚げると層の間にうまいエキスが染み出してきて硬く締まらない。身の甘味があってとてもうまい。産地などで定番料理となっているわけが食べるとわかる。

![クリックで拡大表示]() ナガヅカのムニエル 非常に上質の白身である。和よりも洋の料理の方が向いているように思う。三枚に下ろして中骨・血合い骨を取る。皮を引き、切り身にして塩コショウ。小麦粉をまぶしてじっくりとソテーする。表面が香ばしく焼き上がったら風味づけにバターを加える。くせのない上品な白身でやさしいおいしさである。クリックで閉じます

ナガヅカのムニエル 非常に上質の白身である。和よりも洋の料理の方が向いているように思う。三枚に下ろして中骨・血合い骨を取る。皮を引き、切り身にして塩コショウ。小麦粉をまぶしてじっくりとソテーする。表面が香ばしく焼き上がったら風味づけにバターを加える。くせのない上品な白身でやさしいおいしさである。クリックで閉じます![]()

![クリックで拡大表示]() ナガヅカの煮つけ 鱗は細かく硬く皮に厚みがある。中は上質な白身と面白い構造になっている。水洗いして適当に切る。大きいので三枚下ろしを煮てもいい。湯通しして冷水に落として残った鱗やぬめりを流す。水分をよくきり、酒・砂糖・醤油・水で甘辛く煮つける。皮にうま味がある。クリックで閉じます

ナガヅカの煮つけ 鱗は細かく硬く皮に厚みがある。中は上質な白身と面白い構造になっている。水洗いして適当に切る。大きいので三枚下ろしを煮てもいい。湯通しして冷水に落として残った鱗やぬめりを流す。水分をよくきり、酒・砂糖・醤油・水で甘辛く煮つける。皮にうま味がある。クリックで閉じます![]()

![クリックで拡大表示]() ナガヅカのみそ汁 水洗いしてフィレなどにしたときの中骨を使った。頭部などあらを使ってもいい。適当に切り、湯通しして冷水に落としてぬめりなどを流す。水分をよくきり、水から煮出してみそを溶く。みそを多めにするとご飯にも合う。クリックで閉じます

ナガヅカのみそ汁 水洗いしてフィレなどにしたときの中骨を使った。頭部などあらを使ってもいい。適当に切り、湯通しして冷水に落としてぬめりなどを流す。水分をよくきり、水から煮出してみそを溶く。みそを多めにするとご飯にも合う。クリックで閉じます![]()

好んで食べる地域・名物料理

ー加工品・名産品

釣り情報

ー歴史・ことわざ・雑学など

ー参考文献・協力

協力/岡田商店(北海道苫前郡苫前町)、丸の野水産(北海道羅臼町 ■https://www.tabechoku.com/producers/27483)

『北の磯魚生体図鑑』(佐藤長明、関勝則、宗原弘幸 北海道大学出版)、『図説有用魚類千種 正続』(田中茂穂・阿部宗明 森北出版 1955年、1957年)、『日本産魚類検索 全種の同定 第三版』(中坊徹次編 東海大学出版会 20130226)、『日本産魚名大辞典』(日本魚類学会編 三省堂)