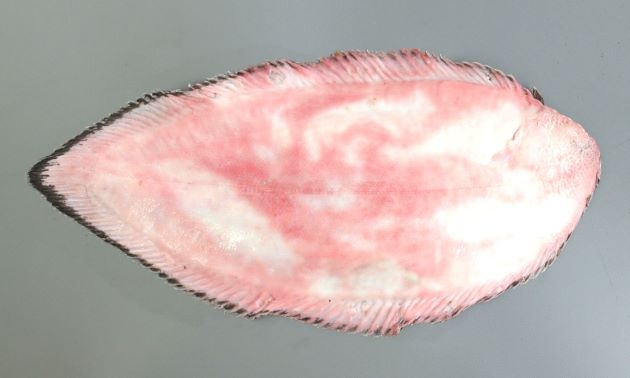

30cm SL 前後になる。体表に目立った文様はなく、暗褐色のぼんやりした波紋門もない。微かに横縞が見えるがはっきりしない個体もある。褐色の丸い斑紋がある。胸鰭がある。

ミナミシマウシノシタの生物写真一覧 (クリックで上に拡大表示)

-

魚貝の物知り度

★★★★★

知っていたら学者級食べ物としての重要度

★★

地域的、嗜好品的なもの味の評価度

★★★★

非常に美味

分類

顎口上綱硬骨魚綱条鰭亜綱新鰭区棘鰭上目スズキ系カレイ目ウシノシタ亜目ササウシノシタ科ミナミシマウシノシタ属外国名

学名

Brachirus orientalis (Bloch & Schneider, 1801)漢字・学名由来

漢字 南縞牛舌 MInamishimausinosita

由来・語源 南はサンゴ礁域などにいるため。なぜ、シマウシノシタとしたのかは不明。意外に和名は古いかも知れない。

『日本産魚類大図鑑』(益田一、荒賀忠一、尼岡邦夫、上野輝弥彌、吉野哲夫 東海大学出版会 1984)で初見。Bloch

Marcus Élieser Bloch(マルクス・エリエゼル・ブロッホ 1723-1799 ドイツ)。医師、博物学者。ヨハン・ゴットロープ・テアエヌス・シュナイダー(Johann Gottlob Theaenus Schneider)とともに『110の画像付分類魚類学』を刊行。

Schneider

Johann Gottlob Theaenus Schneider(ヨハン・ゴットロープ・テアエヌス・シュナイダー 1750-1822 ドイツ)。博物学者。マルクス・エリエゼル・ブロッホ(Marcus Élieser Bloch)とともに『110の画像付分類魚類学』を刊行、完成させた。地方名・市場名 ?

生息域

海水・汽水域。浅いサンゴ礁域の砂地に生息している。

沖縄。

台湾南部、厦門・広東省・海南島・江西省、インド-西太平洋。生態

ー基本情報

沖縄県だけで揚がる。泊港などではアマミウシノシタと同じく「ヤド」として競り場に並ぶ。

大型なので食用魚としての価値は高い。水産基本情報

市場での評価/沖縄県などの漁港の競り場に少ないながら並ぶ。やや高値。

漁法/刺網

産地/沖縄県選び方

触って張りのあるもの。味わい

ー栄養

ー危険性など

ー食べ方・料理法・作り方 (基本はオススメ順掲載です)

ミナミシマウシノシタの料理法・レシピ・食べ方/生食(刺身)、汁(魚汁・みそ汁、潮汁)、煮る(煮つけ、塩煮・まーす煮)、ソテー(ムニエル、バター焼き)、焼く(若狭焼き)、揚げる(唐揚げ、天ぷら)好んで食べる地域・名物料理

ー加工品・名産品

ー釣り情報

ー歴史・ことわざ・雑学など

ー参考文献・協力

『日本産魚類検索 全種の同定 第三版』(中坊徹次編 東海大学出版会)