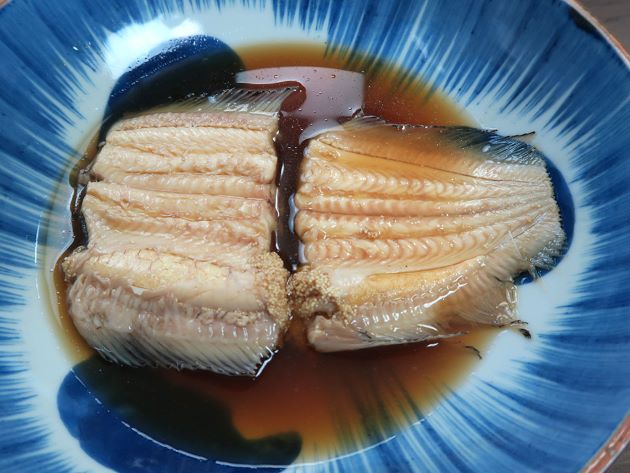

22cm SL 前後になる。目は右側にある。全身に褐色の横縞があり、体高(上から見ると幅)がある。胸鰭が長く口は前方に向いてまっすぐである。

シマウシノシタの生物写真一覧 (クリックで上に拡大表示)

-

魚貝の物知り度

★★★★

知っていたら達人級食べ物としての重要度

★★

地域的、嗜好品的なもの味の評価度

★★★

美味

分類

顎口上綱硬骨魚綱条鰭亜綱新鰭区棘鰭上目スズキ系カレイ目ウシノシタ亜目ササウシノシタ科シマウシノシタ属外国名

学名

Zebrias zebrinus (Temminck and Schlegel)漢字・学名由来

漢字 縞牛舌 Shimausinosita

由来・語源 牛の舌を思わせるような長楕円形の体で、横縞が無数にあるため。

〈異體亞目ササウシノシタ科シマウシノシタ属シマウシノシタ〉『日本産魚類検索』(岡田彌一郎、松原喜代松 三省堂 初版1938)

古く標準和名は神奈川県の呼び名ツルマキ(蔓巻)であった。東京都の呼び名はシマシタビラメなので現在の標準和名の変遷は興味深い。

Zebrias zebrinusシマウマの縞模様に似た縞模様をもつ、という意味。Schlegel

ヘルマン・シュレーゲル(Hermann Schlegel 1804-1884年)はドイツの動物学者。テミングとともにシーボルトの持ち帰った脊椎動物を整理、記載。『Fauna Japonica』(日本動物誌)を執筆。

Temminck

コンラート・ヤコブ・テミンク Coenraad Jacob Temminck(1778-1858 オランダ) シュレーゲルとともにシーボルトの持ち帰った脊椎動物を整理、記載。『Fauna Japonica』(日本動物誌)を執筆。地方名・市場名

生息域

海水魚。100メートルよりも浅い砂泥地。

津軽海峡、青森県〜九州南岸の日本海・東シナ海沿岸、福島県〜九州南岸の太平洋沿岸、瀬戸内海。生態

産卵期は夏〜秋。

小型の甲殻類や環形動物などを食べている。基本情報

本州四国、九州の浅場に生息している。全長30cmほどの「シタビラメ型(長楕円形で平たい)」の魚である。底引き網、刺し網などに混ざるもので、決して珍しい魚ではない。国内各地での呼び名が非常に多いことからもわかるとおり、産地周辺で食べられ、あまり全国的には出回らない。

流通的にも安い魚ではあるが、工夫次第ではおいしく食べられる。和の常識にとらわれないで、もっと利用されるべきだと思う。水産基本情報

市場での評価 産卵期前の晩春から秋にかけて入荷量が増える。安い。

漁法 刺し網、底引き網

産地選び方

ー味わい

旬は春から夏。秋の産卵後は味が落ちる。

鱗と皮は一枚になっていて、剥きやすい。中骨は少し硬い。

白身。産卵前の旬はともかく、産卵後から冬にかけてはとりわけ、繊維が感じられず、水分が多くぼろぼろしやすい。栄養

ー危険性など

ー食べ方・料理法・作り方 (基本はオススメ順掲載です)

シマウシノシタの料理法・調理法・食べ方/ソテー(ムニエル)、焼く(酒焼き)、揚げる(唐揚げ)、生食(刺身、昆布締め)![クリックで拡大表示 シマウシノシタのムニエル]() クリックで閉じます

クリックで閉じますシマウシノシタのムニエル

![シマウシノシタのムニエル]()

シマウシノシタのムニエル 皮をむき頭を落とすと内臓はするりと抜ける。表面の水分をよく拭き取り、塩コショウする。小麦粉をまぶして油でじっくりとソテー。仕上げにバターを加える。表面は香ばしく中はしっとりと仕上げる。

![クリックで拡大表示 シマウシノシタの酒焼き]() シマウシノシタの酒焼き 水洗いして皮を剥いて、振り塩をして1時間以上置く。これをじっくりと焼き上げるのだが、仕上げに酒を塗りながら焦げ目をつける。水分が多い魚なので少し身離れは悪いがいい味である。クリックで閉じます

シマウシノシタの酒焼き 水洗いして皮を剥いて、振り塩をして1時間以上置く。これをじっくりと焼き上げるのだが、仕上げに酒を塗りながら焦げ目をつける。水分が多い魚なので少し身離れは悪いがいい味である。クリックで閉じますシマウシノシタの酒焼き

![シマウシノシタの酒焼き]()

![クリックで拡大表示 シマウシノシタの唐揚げ]() シマウシノシタの唐揚げ 水洗いして五枚に下ろして、片栗粉をまぶして香ばしく2度揚げする。余分な水分がとれて、身はサクサク、中骨はかりかりとスナックのように食べられる。唐揚げ材料としては上等の部類かも。クリックで閉じます

シマウシノシタの唐揚げ 水洗いして五枚に下ろして、片栗粉をまぶして香ばしく2度揚げする。余分な水分がとれて、身はサクサク、中骨はかりかりとスナックのように食べられる。唐揚げ材料としては上等の部類かも。クリックで閉じますシマウシノシタの唐揚げ

![シマウシノシタの唐揚げ]()

好んで食べる地域・名物料理

ー加工品・名産品

現在のところ加工品は見つけていない。釣り情報

ー歴史・ことわざ・雑学など

ー参考文献・協力

『図説有用魚類千種 正続』(田中茂穂・阿部宗明 森北出版 1955年、1957年)、『日本産魚類検索 全種の同定 第二版』(中坊徹次編 東海大学出版会)、『日本産魚名大辞典』(日本魚類学会編 三省堂)