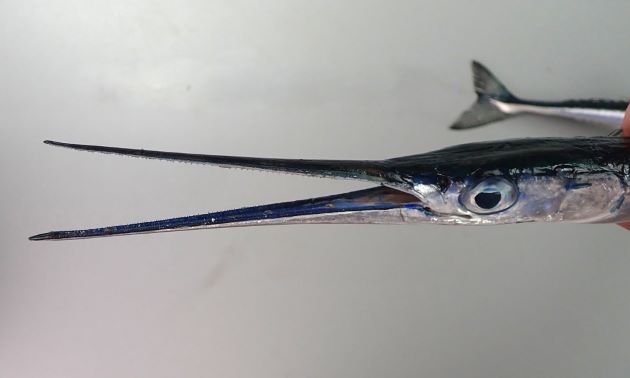

1m TLを超える。尾柄部側面に隆起線がない。両顎はクチバシ状に伸びて、歯は犬歯状で小さい。頭部の鱗は小さく鰓蓋中央部に鱗がない。腹鰭、尻鰭、背鰭は後ろの方にある。[銭州産 50cm TL・158g]

ダツの生物写真一覧 (クリックで上に拡大表示)

![1m TLを超える。尾柄部側面に隆起線がない。両顎はクチバシ状に伸びて、歯は犬歯状で小さい。頭部の鱗は小さく鰓蓋中央部に鱗がない。腹鰭、尻鰭、背鰭は後ろの方にある。[銭州産 50cm TL・158g]](https://www.zukan-bouz.com/public_image/Fish/359/Thumb630/20230615031.jpg)

![1m TLを超える。尾柄部側面に隆起線がない。両顎はクチバシ状に伸びて、歯は犬歯状で小さい。頭部の鱗は小さく鰓蓋中央部に鱗がない。腹鰭、尻鰭、背鰭は後ろの方にある。[銭州産 50cm TL・158g]](https://www.zukan-bouz.com/public_image/Fish/359/Thumb630/20230615037.jpg)

-

魚貝の物知り度

★★★★

知っていたら達人級食べ物としての重要度

★★

地域的、嗜好品的なもの味の評価度

★★★

美味

分類

顎口上綱硬骨魚綱真鰭区正真骨下区棘鰭上目スメグマモルフ系ボラ亜系ダツ目ダツ科ダツ属外国名

学名

Strongylura anastomella (Valenciennes, 1846)漢字・学名由来

漢字 駄津 Datsu

由来・語源 東京、江ノ島での呼び名。大きく口の開いた米の藁(わら)や葦で編んだ袋を「駄簀(だす)」という。「駄簀」は叺(かます)ともいい、塩や石炭などを入れるためのものだが、この大きな口の開いた袋に似て、口が大きいため。

啄長魚(だす Dasu) 図絵からして明らかにダツ科の魚だ。『和漢三才図会』(寺島良安 正徳3年/1713 東洋文庫 平凡社)地方名・市場名

生息域

海水魚。沿岸の表層。

北海道オホーツク海沿岸、北海道〜九州南岸の大平洋沿岸、北海道〜九州の日本海・東シナ海、太平洋沿岸太平洋沿岸、瀬戸内海。

ピーター大帝湾、中国渤海・黄海・東シナ海、南シナ海。生態

ー基本情報

現在生息域を急速に北に広げている。関東などでは食用に・なっているものの、本種だけでの入荷はほとんどなかった。それが増えている気がする。

定置網などで揚がり、比較的まとまって取れるが、小骨が多く、馴染みがないので利用されない場合が多い。

味は悪くないので、もっと利用されてもいい。水産基本情報

市場での評価 関東などでも取れるがほとんど流通しない。安い。

漁法 定置網

産地 神奈川県選び方

触って張りのあるもの。銀色が強いもの。味わい

旬は寒い時期から初夏

鱗は細かく取りやすい。皮は薄いがしっかりしている。骨は細い物の硬い。

透明感のある白身だが血合いが強い。熱を通すと硬く締まる。栄養

ー危険性など

ー食べ方・料理法・作り方 (基本はオススメ順掲載です)

好んで食べる地域・名物料理

ー加工品・名産品

ー釣り情報

ー歴史・ことわざ・雑学など

ー参考文献・協力

『図説有用魚類千種 正続』(田中茂穂・阿部宗明 森北出版 1955年、1957年)、『日本産魚類検索 全種の同定 第二版』(中坊徹次編 東海大学出版会)、『新釈魚名考』(榮川省造 青銅企画出版)、『日本産魚名大辞典』(日本魚類学会編 三省堂)