七草がゆをあきらめてハマダイがゆ

精進をあきらめて、魚の活力を追加

ハマダイがゆ

昨夜、万葉集を斜め読みしているところで気がついた。明日は新暦の7日ではないか? テレビやラジオでさかんに「七草がゆ」という言葉が飛び出してきていたのに、明日が7日と言うことに気がつかなかった、というか実感が湧かなかったのは、能登地震があって羽田の事故があったせいだ。

毎年、年明けに七草が八百屋に並び、まあお付き合いのつもりで買っていたが、初荷が5日では八百屋の店頭をゆっくり見ている間がない。

ちなみに本来の「七草」、五節句の人日は新暦の2月半ばである。まだ雪の降る中で、土にへばりついているかのような萌え出る前の新芽をへらでかき出して取る。女性が春を楽しむ物ではなく、厳寒の中で春は遠くはないと言い聞かせるかのようなものだ。

奈良時代からの風習だが、当然、中国からやってきたものである。ただ、この国以上に寒い中国大陸、例えば北魏などの大地は凍りついていたはずである。当然、七草は草ではなく「七種」だ。7種類の穀物を食べる日というのがこの国に入ってきて「草」に代わる。

ちなみに奈良時代・平安時代に皇女、妃、女官が野に出て遊ぶのは新暦の4月、上巳、雛祭のときだ。菜摘は春は盛のレジャーで、温かく華やかであったはず。

それを考えると、「七草」はあくまでも厳しい寒さの中での若菜摘み(春菜摘み)なので、優雅さはみじんもない。

6日の夜に気がついても遅いので、七草ならぬ、適当に朝がゆを煮る。蕪も、当然のことに嫁菜もハハコグサもない。あるのは大根とレタスだけ。

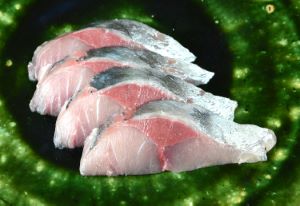

あまりにも淋しいので精進にこだわらないで冷蔵庫を探して、鹿児島県屋久島産ハマダイの切り身を加えてみる。

かき混ぜることでハマダイに火が通る

まずはハマダイの切り身は細かく切り、塩をまぶしておく。

米を洗い、たっぷりの水で煮ながら、大根をやや細かく切る。

煮ること13分で大根を加え、塩をしたハマダイの水分を拭き取って放り込む。

軽くかき回して、火をとめてレタスを散らす。

いつもは松の実を飾るのだけど、最近お好みの塩カシューナッツとする。

朝ご飯に粥はときどきやるが、新暦でも1月7日、「七草」にやると少しだけ違う気がする。

高級魚ハマダイ入りなので精進よりも味が豊かである。

ハマダイという魚は身自体に味があり、しかも後味が上品というところが粥に合うことも大発見かも。

ぼうずコンニャクの日本の高級魚事典

ぼうずコンニャクの日本の高級魚事典

イラスト図解 寿司ネタ1年生

イラスト図解 寿司ネタ1年生