SL 30cm前後になる。鰭も含めて全体に赤く背鰭後部に黒い斑紋がある。胸鰭の中程に欠刻がある。頬部に縦に並ぶ棘がある。

キチジの生物写真一覧 (クリックで上に拡大表示)

-

珍魚度・珍しさ

★★

少し努力すれば手に入る魚貝の物知り度

★★★

知っていたら通人級食べ物としての重要度

★★★

一般的(流通量は普通)味の評価度

★★★★

非常に美味

分類

顎口上綱硬骨魚綱条鰭亜綱新鰭区棘鰭上目スズキ系スズキ目カサゴ亜目キチジ科キチジ属外国名

学名

Sebastolobus macrochir (Günther, 1877)漢字・学名由来

漢字 喜知次、吉次、黄血魚 Standard Japanese name / Kitiji

由来・語源 「キチヂ」の初出は『内村鑑三の魚類目録(1884年、未発表)について』(時田●(文字不明)、小林喜雄)である。

田中茂穂は自ら採取して和名と採用したように記している。〈冬季水戸の夜市には是が澤山並べられて、頗る美観を呈する。左程美味ではないが。それでも食品として相当の価値がある。小さいものは蒲鉾材料となる〉。この水戸での呼び名をたどると宮城県石巻にたどり着く。石巻では「吉次」と書く。

〈カサゴ科キチヂ属キチヂ〉『日本産魚類検索』(岡田彌一郎、松原喜代松 三省堂 初版1938)Günther,

Albert Karl Ludwig Gotthilf Günther (アルベルト・ギュンター 1830-1914 ドイツ→イギリス)。動物学者。地方名・市場名

生息域

海水魚。水深100-1504m。

北海道オホーツク海沿岸、北海道〜三重県大王崎の太平洋沿岸(千葉県以南には希)。

希に日本海新潟県・島根県隠岐。

朝鮮半島元山、希にピーター大帝湾、オホーツク海、サハリン南東岸、千島列島、カムチャツカ半島南東岸〜ベーリング海、アリューシャン列島(少ない)。生態

基本情報

キチジは宮城県、茨城県北部、水戸などでの呼び名で、一般的にはほぼ使われていない。関東ではもっぱらキンキであり、これが全国的なものとなっている。

三重県以北の太平洋沿岸、オホーツク海に生息する深海魚だ。代表的な産地は北海道、三陸など。特に北海道では古くから目抜け、アラスカメヌケなどとともに赤物のひとつとして重要だった。近年、漁獲量が激減している。

古くは脂っぽいので安かったが、世の中が徐々に脂を好む嗜好に変化することで高騰する。

近年マスコミなどでも取りあげられる機会が多く、超高級魚のひとつだ。水揚げ総量が少ないために、関東では非常に値が高く、1キロ1万円を超えることがある。

関東、北海道、東北太平洋側で人気が高く。南にいくほど知名度が低くなる傾向にあったが、変わりつつある。日本海や太平洋側でもやや南にいるアカムツと人気を二分する。

関東では古くから「きんきの煮つけ」として人気があったが、高騰で冷凍輸入のアラスカキチジに取って代わられている。高価だが東京都などでは非常に人気が高くスーパーなどでも売られている。

珍魚度 普通の食用魚だ。地域にもよるが、どこにでも売られているというものではないが、ちょっと探せば手に入る。水産基本情報

選び方

赤が鮮やかであるもの。鮮度がよいほど深紅に輝いている。これが時間がたつほどにオレンジ色に変色していく、そして黄色くなり、白っぽくなる。当然、北海道網走の釣りものなどはまさに深紅に輝いている。

触って硬いもの。腹を触って、しっかりしているもの。鰓が赤く鮮やかなもの。味わい

栄養

ー危険性など

背鰭など棘には要注意。刺されると非常に痛い。ときに長く激しく痛む。食べ方・料理法・作り方 (基本はオススメ順掲載です)

キチジ(きんき)の料理・レシピ・食べ方/煮る(しょうゆ煮、塩煮)、焼く(塩焼き、干もの)、揚げる(唐揚げ)、生食(皮霜造り、刺身)![クリックで拡大表示]() クリックで閉じます

クリックで閉じます![]()

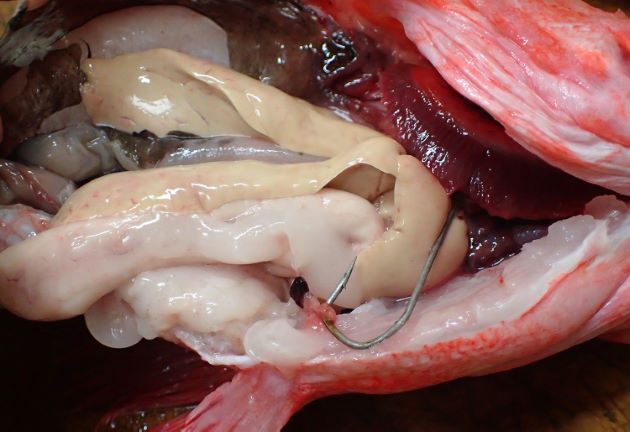

きんきの煮つけ(キチジの煮つけ) 鱗を取り、内臓をずぼ抜きする。肝は元にもどす。湯通しして冷水に落として残った鱗やぬめりを流す。水分をよく切り、東京風にこってり甘辛く煮る。味つけは酒・砂糖・しょうゆ・(料理店ではたまりしょうゆも+)、みりんを使ってもいい。調味料は身に煮染まらない加減にして、箸でつまんで煮汁に浸しながら食べるといい。

![クリックで拡大表示]() キチジの煮つけ(キチジのあっさり煮) 鱗を取り、内臓をずぼ抜き(口から割り箸などを入れて鰓、内臓を取る)、もしくは腹を割って内臓を抜く。肝はもどして酒・薄口しょうゆであっさりと煮上げる。煮汁はしっかりとしょうゆ味で、魚のうまいだしが出てとてもうま味豊か、これをほぐした身にからめて食べる。クリックで閉じます

キチジの煮つけ(キチジのあっさり煮) 鱗を取り、内臓をずぼ抜き(口から割り箸などを入れて鰓、内臓を取る)、もしくは腹を割って内臓を抜く。肝はもどして酒・薄口しょうゆであっさりと煮上げる。煮汁はしっかりとしょうゆ味で、魚のうまいだしが出てとてもうま味豊か、これをほぐした身にからめて食べる。クリックで閉じます![]()

![クリックで拡大表示]() キチジの塩焼き 大型を二枚に下ろして骨側の方を適当に切る。振り塩をして1時間以上置き、じっくりと焼き上げる。焼き始めると身や皮から脂が吹きだしてきて、表面が揚げ物をしているように思える。それを熱々の内に食べるとたまらない。もちろん冷めてもうまい。食べた後は骨湯(医者殺し)を楽しむべし。クリックで閉じます

キチジの塩焼き 大型を二枚に下ろして骨側の方を適当に切る。振り塩をして1時間以上置き、じっくりと焼き上げる。焼き始めると身や皮から脂が吹きだしてきて、表面が揚げ物をしているように思える。それを熱々の内に食べるとたまらない。もちろん冷めてもうまい。食べた後は骨湯(医者殺し)を楽しむべし。クリックで閉じます![]()

![クリックで拡大表示]() キチジの一夜干し 水洗いして、開いて立て塩か振り塩をして一夜干しにしたもの。ここでは立て塩20分、肝はそのままつけて干し上げた。単に塩焼きもうまいが、干した方がうま味が凝縮される。干した風味も好ましい。クリックで閉じます

キチジの一夜干し 水洗いして、開いて立て塩か振り塩をして一夜干しにしたもの。ここでは立て塩20分、肝はそのままつけて干し上げた。単に塩焼きもうまいが、干した方がうま味が凝縮される。干した風味も好ましい。クリックで閉じます![]()

![クリックで拡大表示]() キチジの刺身 三枚に下ろして皮を引き、刺身にしたもの。口に含むと脂の溶ける感があり、とても甘味が強い。食感は釣り物ではほどよくあり、またほんの少しだが魚らしいうまさもある。肝をそえて、肝しょうゆで食べてもいい。クリックで閉じます

キチジの刺身 三枚に下ろして皮を引き、刺身にしたもの。口に含むと脂の溶ける感があり、とても甘味が強い。食感は釣り物ではほどよくあり、またほんの少しだが魚らしいうまさもある。肝をそえて、肝しょうゆで食べてもいい。クリックで閉じます![]()

好んで食べる地域・名物料理

今や全国的に有名な食用魚となっている。![クリックで拡大表示]() クリックで閉じます

クリックで閉じます![]()

めんめの湯煮 液体を使い、低温で煮立たせないようにして火を通す料理は日本全国にあるようである。地域地域で料理名は違っているが、北海道では「湯煮」ということが多いようだ。北海道目梨郡羅臼町では地物の羅臼昆布(標準和名はオニコンブとも、マコンブの地方形であるとも)と水、塩でゆっくり煮立たせないように煮上げる。

ゆっくり煮立たせないことでうま味や脂が液体に放出しないで熱を通すことが出来る。しかもふんわりと口の中でとろける舌触りになる。まるで豊かなうま味を凝縮したババロアのようである。

![クリックで拡大表示]() キチジ(上)とアカムツ(下)クリックで閉じます

キチジ(上)とアカムツ(下)クリックで閉じます![]()

キチジ(上)は日本海には生息していない。三陸以北で水揚げが多く、関東では古くから食べられていた。

アカムツ(下)は日本海の底曳き網でまとまって揚がり、三陸以南でも水揚げがあるが、日本海ほど多くない。

東のキチジ、西のアカムツといった感じがする。関連コラム(郷土料理)

北海道羅臼、めんめの湯煮

北海道羅臼、めんめの湯煮

��レンチではポシェ、ブランシール(霜降りにする)、エチュベ(蒸し煮)と、液体による食材の、火の通し方にははっきりとした区別がある。また同じポシェ、ブランシールで・・・ 続きを開く 煮つけの汁でおからをたく

煮つけの汁でおからをたく

煮つけの煮汁でおからを炒り煮する。この煮汁でおからの煮る、は日本各地で行われている、家庭料理だ。 関東などでは煮汁を保存して、魚の煮つけに何度も使うが、これをと・・・ 続きを開く加工品・名産品

釣り情報

ー歴史・ことわざ・雑学など

東京市場では特別に名がない 〈近頃、東京市内の魚店へ澤山に表れるやうになったのは上記の(茨城県)久慈方面やその他の地方からの入荷であろう。〉『食用魚の味と栄養』(田中茂穂 時代社 1943)

おめでたい時の魚 赤物。体色が赤いキチジ(メンメン)とメヌケ(オオサガ、ヒレグロメヌケ、バラメヌケなど)は〈タイの獲れない北国ではおめでたい時の魚として建て前や祝事におかしらつきとして出てくる魚である〉。宮城県などでは年取の魚として膳を飾る。

東京では煮つけの魚 主な料理法は煮つけ。煮つけ魚とされることが多い。

総菜魚 古い図鑑などでは総菜魚と位置づけされている。

安かった 1960年代後半までは値の安い魚であった。

肥料 大正時代に釧路では動力船による底曳が始まり、その頃、キチジはほとんどが肥料となってしまっていたという。『釧路のさかなと漁業』(釧路叢書 釧路市)

笹かまぼこ 古くはとれすぎて「名物笹かまぼこの材料にしていた」という。(宮城県石巻漁港にて)

ブランド 網走市では「釣キンキ」をブランド化している。

赤物 オオサガ、サンコウメヌケなど「目抜け類」とともに「赤物」と言われる。参考文献・協力

協力/野圭太さん(丸の野水産 北海道羅臼町 ■https://www.tabechoku.com/producers/27483)

『日本産魚類検索 全種の同定 第三版』(中坊徹次編 東海大学出版会)、『魚と貝の事典』(月賢二 柏書房」)、『新北のさかなたち』(水島敏博、鳥澤雅他 北海道新聞社)、『釧路のさかなと漁業』(釧路叢書 釧路市)、『新釈魚名考』(榮川省造 青銅企画出)、『日本産魚名大辞典』(日本魚類学会編 三省堂)、『夏季の北海道太平洋沖陸棚斜面域におけるキチジの食性』(大村敏昭、 濱津友紀、高橋豊美 2004年)地方名・市場名 ?

チュウアカジ[中赤魚]

場所福島県いわき市 サイズ / 時期中型

オオアカジ[大赤魚]

場所福島県いわき市 サイズ / 時期大型魚

コアカジ[小赤魚]

場所福島県いわき市 サイズ / 時期小型 参考文献