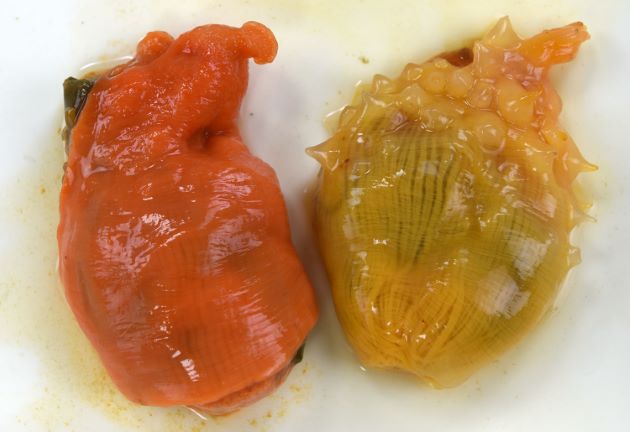

全長20cm前後になる。皮袋は赤く、小さな棘が密集してザラザラするが目立つ突起物、模様などはない。

アカボヤの生物写真一覧 (クリックで上に拡大表示)

-

珍魚度・珍しさ

★★

少し努力すれば手に入る物知り度

★★★★

知っていたら達人級食べ物としての重要度

★★

地域的、嗜好品的なもの味の評価度

★★★

美味

分類

脊索動物門尾索動物亜門ホヤ綱マボヤ目マボヤ亜目マボヤ科マボヤ属外国名

学名

Halocynthia aurantium aurantium (Pallas,1787)漢字・学名由来

漢字 赤海鞘、赤老海鼠、赤保夜 Standard Japanese name / Akaboya

由来・語源 赤いホヤ類の意味合い。Pallas

Peter Simon Pallas (ペーター・ジーモン・パラス 1741年〜1811年)。ドイツの動物・植物学者で、サンクトペテルブルク科学アカデミーの教授になり主にロシアで研究する。主に冷水域の魚を記載した。ホッケ類、アイナメ類など国内海域にいる多くの魚類を記載。地方名・市場名 ?

生息域

海水生。潮下帯の砂礫地。本種が「大発生してホタテガイ漁業の障害になった」『新北のさかなたち』(水島敏博、鳥澤雅他 北海道新聞社)という記述から生息場所がわかる。

国内では北海道のみに生息。北海道太平洋・オホーツク海沿岸。

ベーリング海をへてアメリカ西北部。生態

雌雄同体。

産卵期は9月〜翌1月。

入水管と出水管を持ち、入水管で水中の微少なプランクトンなどを摂取、出水管でこした海水や排泄物を出す。

幼生期にはオタマジャクシに似た形態をしていて(オタマジャクシ幼生)、脊索がある。その後付着生活に入る。

着底するのはアラスジマルフミガイなどのいる場所。このアラスジマルフミガイとの関係は面白そうだ。基本情報

水産基本情報

市場での評価 関東ではマボヤに次いで入荷量が多い。赤みが強く、少ないのでときにマボヤよりも高値となる。

漁法 ケタ網漁

産地 北海道選び方

原則として生きているもの。触って張りのあるもの。味わい

栄養

ー危険性など

ー食べ方・料理法・作り方 (基本はオススメ順掲載です)

好んで食べる地域・名物料理

ー加工品・名産品

ー釣り情報

ー歴史・ことわざ・雑学など

■殻皮(皮嚢)または外套膜という丈夫な膜で包まれているので「皮嚢類」とも。

■脊索動物門尾索亜門で人、魚、カエルなどの脊椎動物亜門と「門(分類のもっとも上位)」を同じくする。

■脊索動物門頭索動物亜門にナメクジウオ。

■食用となるのは国内ではマボヤ、アカボヤ。韓国などではエボヤ、シロボヤ(?)。参考文献・協力

『水産無脊椎動物Ⅱ 有用・有害種各論』(奥谷喬 恒星社厚生閣)