黒くて何が悪い、クロダイの話

ノリの減少、アサリの減少の犯人だと言うけれど、誤認だと思うな

未利用魚、未利用魚と騒がしいが、本当に未利用魚といえる魚はほとんどいない。最大の問題点は未利用魚の定義が曖昧なことだ。未利用というよりもお金にならない魚、やっかいな魚は存在する。未利用魚というよりも、問題のある魚とすべきだろう。

国内の閉鎖的な水域ではアサリの減少がクロダイの食害だと考えられていたり、養殖ノリ(スサビノリ)の収穫減少もクロダイが食害しているからだとされている。水産資源減少の犯人としての問題魚である。

現在、汽水域や内湾は貧栄養で苦しんでいるのである。浜名湖などではアサリだけではなく岸壁などに大量に付着しているはずの二枚貝が減少しているようである。クロダイが本来エサとしないはずのアサリを食べているのは、エサの欠乏からだろう。

ノリの問題も、同じようにクロダイのエサが減少しているからだと思っている。

関東のスーパーにも並んでいるのに

歴としたタイ科のタイなのに未利用魚(売れない魚)だと考えているのは主に関東東京湾側だけの、限定的な話である。

だいたい問題魚されている関東圏ではスーパーなどの売り場に並んでいないという人までいる。

でもていねいにスーパーを回ればそこそこ売り場に並んでいるのだ。

深刻なのはスーパーに普通に並んでいるのに、隣のサーモン(サケ科の養殖魚)に手を伸ばし、国産の食べることで自然にも優しいクロダイをスルーしていることである。サーモンを買う前に馴染みがなくても食べてみて欲しいものだ。

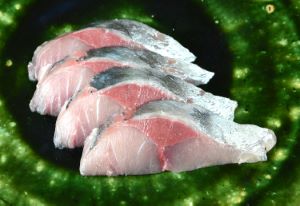

見た目は黒だけど、下ろしてみると、とても身色がきれい、おいしい魚なのである。

住宅地のど真ん中を流れる川にいるんだから身近な魚なのだ

だいたい、この魚、毀誉褒貶甚だしい。食べないという地域もある。

赤いタイは純海水魚で沖に住んでいるが、本種は純海水魚ではなく川の河口域やときに川を遡る。能登半島で「川ダイ」と呼ばれているのは、このためだ

かなり水質の悪い水域でも平気で、どこにでもいる。ほんの数年前、江戸時代から明治期に江戸(東京都)の大動脈でもあった東京都江東区小名木川、江戸川区の新川を歩いたことがある。この24区内の住宅街の水路に大きな個体がのんびり泳いでいるのである。東京都品川区の京浜運河で釣ったという人もいる。

釣りの対象魚としては主役級なのに、こんな浅いところでひなたぼっこしていていいのか? と問いかけたくなった。

汚染が進んだ水域にいるものの中に臭味があるものがある。これを問題視する人も少なくない。

またマダイの赤と、クロダイの黒はとても重要な問題をはらんでいる。関東では祝い事に赤いタイ、葬儀に黒いタイを使うのである。不祝儀感があるのも関東での不人気をあおっている。

不祝儀を連想するよりも出世魚だということを知って置くといい。関東では、チン→チンチン→カイズ→クロダイなのだ。

歴史的な話になるが、冷蔵庫のない時代、夏に、井戸水でも生かしておける本種はとても人気があり、白身の少ない夏でも刺身で食べられるということで超高級魚だったらしい。

山形県庄内地方では武士道精神を養うという意味で本種の釣りを盛んに奨励している。

大阪難波の前海、大阪湾は古くは「茅渟の海」と言われていた。この「茅渟の海」は「ちぬ」、すなわち本種がいっぱいいたので、名がついた。確かかどうかわからないが元正天皇(奈良時代の女帝で在位715-724)はチヌが食べたいために、現大阪府和泉市あたりに「珍努宮(ちぬのみや)」を造ったという伝説まである。

標準和名のクロダイもあまりいい名とは言えないかも。クロダイが標準和名になったのは明治時代である。日本の動物学(分類学)の黎明期、まず最初に行われたのは、実際に使われている生き物の名前の採取である。その多くが東京市(現東京都)周辺で生き物の名前が採取された。魚の採取地のひとつが日本橋魚河岸である。そこで使われた呼び名が標準和名になったのである。

もしも、の話だが、関西で呼び名が採取され、それが採用されていたら標準和名はチヌとなっていたのである。

ぼうずコンニャクの日本の高級魚事典

ぼうずコンニャクの日本の高級魚事典

イラスト図解 寿司ネタ1年生

イラスト図解 寿司ネタ1年生