十津川村番茶の茶がゆに「さいろ」の丸干し

番茶の苦味は夏バテの薬じゃないかな?

「茶がゆ」を初めて食べたのは、学生の時で、夏真っ盛りの晴れた日、多武峰談山神社(奈良県桜井市)から桜井駅まで歩いた、その途中で、だ。

今、地図を見ると崇峻天皇陵のあたりだと推測する。

当時は文献地図帖を持っての旅で、一本道を下りながら、ゆるやかに遭難したのだ。あのとき、農家らしい家の方が、大量の水と茶がゆを恵んでくれなかったら、死んでいたのかも知れない。

当時は熱中症という言葉はなく、熱射病だった。

あのときの水のおいしかったことと、梅干しと茶がゆが喉を通ったときの感覚は今でもおぼえている。

以来、「茶がゆ」は夏の味である。

さて、遅摘みの茶をしんなりさせて、釜で煎るタイプのお茶は、西日本各地にあるが、不思議なことに、ボクが勝手に「茶がゆ圏」としている奈良県、三重県西部、和歌山県のものは独特である。

焙じる前の製法はわからないが、例えば同じ番茶と言われるものでも島根県伯太町(現米子市)のものとは似ても似つかないものだ。

茶がゆ圏の番茶は苦味が強くどっしりと重い感じがする。伯太町の伯太番茶など限りなく軽く優しい味である。

この、「茶がゆ圏」の古いタイプの番茶を探す旅がしてみたい。

今回はその崇峻天皇陵近くで教わった通りのやり方で茶がゆをたいてみた。

濃く煮だした奈良県十津川村の番茶に洗わない米を投入してたく、という奈良県ではもっとも一般的なやり方である。

洗った米を投入すると、さらさらと軽い味になるし、茶色に染まる米粒の色も淡い。

洗わないで入れると濃い茶色に米粒が染まり、かゆ自体が重い味になる。

非常に濃く入れた茶の苦味が口にも喉にも残るが、この苦味が夏バテの薬なのではなかろうか。

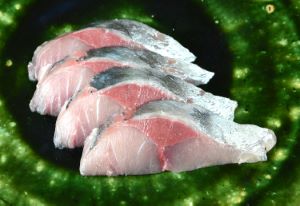

三重県伊賀市で会った赤目(三重県名張市)出身の大正生まれの女性は、「茶がゆ」は、「さいら(サンマ)」の丸干しと食べることが多かったという。

当時の丸干しは木槌でよく叩かないと硬くて食べられなかったといが、この日合わせた三重県尾鷲市、『丸清北村商店』の丸干しは硬干しではあるけど、そのまま焼けば食べられる。

ぼうずコンニャクの日本の高級魚事典

ぼうずコンニャクの日本の高級魚事典

イラスト図解 寿司ネタ1年生

イラスト図解 寿司ネタ1年生