岡山県の郷土料理 コノシロかけ汁、ツナシのかけ汁

これは岡山県人だけではなく、万人が好む味

岡山県の郷土料理に「かけ汁」、「かけ飯」というのがある。児島湾などをはじめ、汽水域や浅場にいる魚を材料とするもので、岡山県を代表するものである。

過去に様々な魚で作っているが今回作ったのはコノシロのかけ汁である。

「このしろ(標準和名コノシロの成魚)」もしくは、「つなし(コノシロの若い個体、小型)」のミンチ(細かく叩いた身)からは非常に濃厚で味わい深いだしがでる。

豊かなうま味があるのに、後味がよく軽い味わいで、食べ始めるととまらなくなる。

ご飯がなくなると新たによそい、「かけ汁」をかけてかきこむと箸が止まらなくなる。

ごぼう、にんじんなどの根菜が非常にいい役をこなしているのもわかる。

日常的な安い魚を使って、これほどの味わい深い料理を生み出すとは、岡山県の食文化の奥深さを感じる。

岡山は汽水域、入江が多くコノシロがたくさん揚がる

コノシロは入江が多く、広い汽水域がある岡山県を代表する魚である。浅場に普通で小型定置網などでまとまって漁獲される。

「かけ汁」に「このしろ」、「つなし」(ともにコノシロ)の「かけ汁」は『日本調理科学会誌 Vol. 49 岡山県南部地域におけるヒラ,サッパ,コノシロの食習慣の変遷』(畦五月 2016)にあったもので、籾すり(脱穀した稲の実から硬い殻を除き、玄米にする作業)の時季に、仕事終わりに食べるものだという。

秋に作る汁ということだが、たぶん普段の食事のひとつである。

取り立てて籾すりの時季に作るとしているのは、忙しい時季に「かけ汁」は汁とご飯で成立する食事で副菜や汁を別に作る必要がないからだろう。

コノシロと根菜類が基本材料である

材料は、「このしろ」・「つなし」(ともにコノシロ)、ごぼう、にんじん、大根、油揚げ、こんにゃくなど。

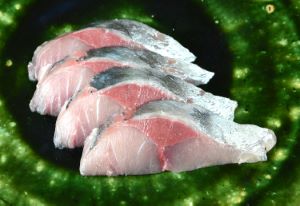

大型の「このしろ」は三枚に下ろしては頭部・中骨は使わない。「つなし」は頭部と内蔵を取り除くとそのまま使える。

包丁で細かく切り、ミンチ状になるまでたたく。

必ず冷たい鍋にミンチを入れて油の中でほぐす

基本材料類を投入して少し炒める

ごぼうのささがき、にんじんの細切りなどを加える。

このとき油揚げやこんにゃくを加えてもいい。

少し炒める。

水を加えて少し煮込む。

煮えてきていいだしが出て来たら、ねぎを加える。

酒・醤油で味つけする。

ぼうずコンニャクの日本の高級魚事典

ぼうずコンニャクの日本の高級魚事典

イラスト図解 寿司ネタ1年生

イラスト図解 寿司ネタ1年生