竹の子とウスメバルで、「竹の子眼張」

竹の子がとれ始めるとウスメバルが旬を迎えて、たくさん揚がる

東京では、たぶん江戸時代くらいから、千葉県外房以北の沖合いでとれるウスメバル(スズキ目カサゴ亜目メバル科メバル属)のことを、「たけのこ」とか、「たけのこめばる」といいった。

たぶん竹の子がとれ始める頃に旬を迎え、たくさん入荷してくるからだろう。

浅い場所にいるメバルは、「黒めばる」と呼ばれていた。

こちらは分類的にはクロメバル、アカメバル、シロメバルの3種のことだ。

こちらも竹の子との相性がよく、竹の子の時季に旬を迎えるので、「竹の子目張」といってもいいかも知れない。

ただ、1980年代後半に築地場内で、「竹の子と煮る」というと黙ってウスメバルが出て来た。

1984年、『土井勝 魚のおかず』の「メバルの煮つけ」で竹の子と合わせているのもウスメバルだ。

東京では竹の子と合わせるのはウスメバルが主であったと考えている。

昔は浅場にいるメバルと比べると、沖合いにいるウスメバルは味的に落ちるなんていう人がいたが、今、そんなことを言う人はほとんどいない。

こんなことを言って通ぶる人は嫌いである。

ボクは、みな同じようにうまい、としておきたい。

話をややこしくしそうだが、念のために標準和名タケノコメバルという魚がいる。メバルにもウスメバルにも似ても似つかぬ魚で、見た目はあんまり美しいとは言いがたい。

魚類学の父、田中茂穂は「竹の子のとれるときに旬を迎えるので、タケノコメバルなのだろう」とあるが、明らかにこれは間違いだと思う。

ちなみに他にも同じ事を言う魚類学関係の人がいるが、ちゃんと食べていないのだと思っている。

タケノコメバルは、体の模様が孟宗竹の竹の子の皮に似ているからタケノコメバルだ。

名コンビじゃないかな、ウスメバルと竹の子は

さて、毎年のことだけどメバルでもウスメバルでも、見つけたら竹の子を買うのが習性となり体に染みついている。

どちらが欠けてもイヤダネなんて思うくらいだ。

棘が少なく体高がある。

身が箸で取りやすく、食べやすいところが料理として「竹の子と合わせやすい」。

もちろん、2つが一緒になることで味も正比例してよくなる。

ウスメバルの産地が新潟だとしたら、淡竹で煮た方がいいかも知れない。

そんなことをいいながら箸が止まらないのは、竹の子目張が非常にうまいからだ。

骨だけになって、最後に残しておいた竹の子一切れで終いにするのもボクの流儀だ。

ウスメバルと買ったら、曲がった鉄砲玉のように八百屋に走る

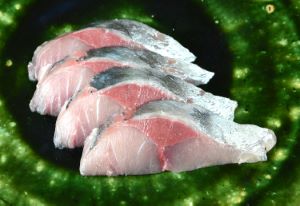

八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産に新潟県佐渡のパーチがついたウスメバルがあった。体長20cm・200g 前後で小振りで煮やすいサイズである。

もともとついていたパーチかどうかわからないけど、ウスメバルは津軽海峡から新潟県あたりまでの日本海に多い。

そのまま八王子総合卸売センター、八百角で八女(福岡県八女市)の竹の子を買った。

ぼうずコンニャクの日本の高級魚事典

ぼうずコンニャクの日本の高級魚事典

イラスト図解 寿司ネタ1年生

イラスト図解 寿司ネタ1年生