体長60センチ前後になる。眼が左右につき、出ていて腹部からでも見える。鼻孔が筒状に突出している。全体に黒いが、黄色みを帯びる不定形の斑紋が散らばることも。鯰にはアルビノが出現することがあるが、本種の出現率がもっとも高い。また画像は体長50センチ。

イワトコナマズの生物写真一覧 (クリックで上に拡大表示)

-

魚貝の物知り度

★★★★★

知っていたら学者級食べ物としての重要度

★★

地域的、嗜好品的なもの味の評価度

★★★

美味

分類

顎口上綱硬骨魚綱条鰭亜綱ニシン・骨鰾下区骨鰾上目骨鰾系ナマズ目ナマズ科ナマズ属外国名

学名

Silurus lithophilus (Tomoda,1961)漢字・学名由来

漢字 岩床鯰

由来・語源 友田淑郎が『湖魚考』(文化年代 小林義兄)からとったもの。岩場に多く、岩床(岩場)にすむナマズの意味。地方名・市場名 ?

生息域

淡水魚。琵琶湖、瀬田川、余呉湖。

岩礁地帯。生態

岩の多い場所をすみかとして小魚やエビ、昆虫などをエサとしている。

産卵期は梅雨(6月中旬から下旬)にかけて水深3〜4メートルの石の多いところで産卵。基本情報

琵琶湖、余呉湖特産のナマズ。

ナマズ3種のなかで、いちばん味がよいことは古くから知られていたが、獲れる量、流通する機会が非常に少ない。食用とする地域も琵琶湖周辺と岐阜県などのみ。

淡水魚なのにクセがなく、歩留まりがいいので産地などで人気。水産基本情報

市場での評価 琵琶湖周辺のみで流通する。やや高値

漁法 刺し網、釣り

産地 琵琶湖選び方

原則的に生きているもの。活け締めにして時間のたっていないもの。味わい

栄養

ー危険性など

ー食べ方・料理法・作り方 (基本はオススメ順掲載です)

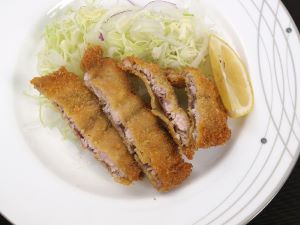

調理法煮る(じゅんじゅん〈すき焼き〉)、汁(みそ汁、醤油味の汁)、揚げる(天ぷら、フライ、唐揚げ)、焼く(蒲焼き)、刺身、唐揚げ好んで食べる地域・名物料理

琵琶湖周辺。加工品・名産品

ー釣り情報

ー歴史・ことわざ・雑学など

琵琶湖の漁師さんたちは、この黄色いナマズが獲れると、竹生島の弁天様のお使いとしてすぐ琵琶湖に逃がしている。 (『湖国琵琶湖の魚たち』)参考文献・協力

『湖国琵琶湖の魚たち』(滋賀県立琵琶湖文化館 第一法規)、『日本産魚類検索 全種の同定 第二版』(中坊徹次編 東海大学出版会)、『日本の淡水魚』(川那部浩哉、水野信彦 編・監修 山と渓谷社)、『湖魚と近江のくらし』(滋賀の食事文化研究会 サンライズ出版 2003)