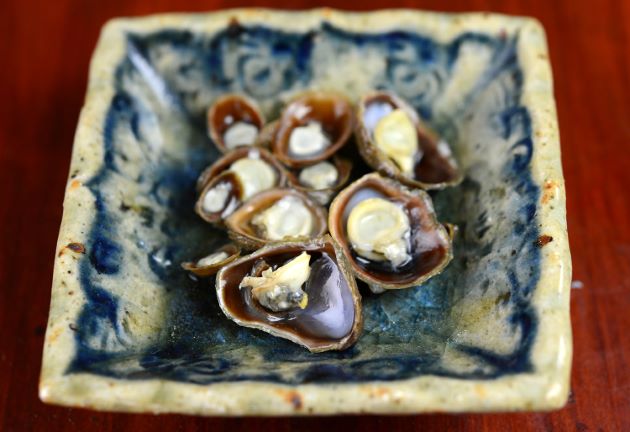

30mm SL 前後になる。貝に付着して生活していて、カサガイのような姿をしている。[ヒメエゾボラに付着]

シマメノウフネガイの生物写真一覧 (クリックで上に拡大表示)

![30mm SL 前後になる。貝に付着して生活していて、カサガイのような姿をしている。[ヒメエゾボラに付着]](https://www.zukan-bouz.com/public_image/Fish/1052/Thumb630/simamenoufunegai00.jpg)

-

珍魚度・珍しさ

★★

少し努力すれば手に入る魚貝の物知り度

★★★★★

知っていたら学者級食べ物としての重要度

★

食用として認知されていない味の評価度

★★★

美味

分類

軟体動物門吸腔目Calyptraeoidea上科カリバガサガイ科Crepidula属外国名

学名

Crepidula onyx G. B. Sowerby I, 1824漢字・学名由来

漢字 縞瑪瑙舟貝 Standard Japanese name / Simamenoufunegai

由来・語源 小種名「onix (オニックス 縞瑪瑙)」から来ている。「舟貝」は英名、「Boat shell」から。黒田徳米・菊地勘左エ門ほかが命名。

別名、ネコゼフネガイ。Sowerby

G. B. Sowerby I ジョージ・ブレッティンガム・サワビー1世。イギリスの植物学者、貝類学者、イラストレーター。James Sowerby(ジェームズ・サワビー)の次男。地方名・市場名 ?

生息域

海水生。比較的浅い場所で巻き貝・アワビ類、アカニシ、サザエ、アズマニシキなどに硬く付着する。

北海道〜九州まで日本各地。

北アメリカ大陸東岸。生態

巻き貝や二枚貝の大小に関わらず付着する。またときに岸壁や岩などにもつく。

卵を足の下に隠して保護する。

浮遊有機物や貝の排泄物などをとらえて食べている。基本情報

船のバラスト水などに混入して移入してきた物と思われている。1968年頃(1960年半ば頃からという説もある)から東京湾、三浦半島で発見され、日本各地に生息域を広げていく。

アワビやアカニシに隙間なく付着しているのが東京湾などでは普通に見られる。付着されている貝にとっては迷惑千万なものといえるだろう。しかも執拗にしかも大量に付着される貝とあまり付着されない貝がいる。

養殖されている貝に付着するなど問題を起こしてもいる。

見た目は悪いが味のいい貝。たくさん付着していたら食べればいい。

珍しさ度 巻き貝などにくっついて流通もするし、海に行くと簡単に見つけられる。水産基本情報

流通しない。選び方

原則的に生きているもの。味わい

旬は不明

貝殻は薄く、筋肉は熱を通しても硬くならない。軟体はとてもたやすく取り出せる。栄養

ー危険性など

ー食べ方・料理法・作り方 (基本はオススメ順掲載です)

好んで食べる地域・名物料理

ー加工品・名産品

ー釣り情報

ー歴史・ことわざ・雑学など

ー参考文献・協力

『日本近海産貝類図鑑』(奥谷喬司編著 東海大学出版局)

『日本及び周辺地域産軟体動物総目録』(肥後俊一、後藤芳央 エル貝類出版局)