1m SL 前後になる。全体に黒く、若い個体は鯛型で体高があり、成長するとともにメダイに似てきてスマートになる。鱗が大きく、目が大きい。胸鰭が長く尻鰭に届く。無鱗域の形はクラゲウオと紛らわしい。目の前方に鱗がなく、目の上の背部、口の下周辺にはある。(若い個体で写真のように目の前方と目の下縁近く、吻から背にかけて鱗のない個体もある)[小田原根府川沖 22cm SL]

オキメダイの生物写真一覧 (クリックで上に拡大表示)

![1m SL 前後になる。全体に黒く、若い個体は鯛型で体高があり、成長するとともにメダイに似てきてスマートになる。鱗が大きく、目が大きい。胸鰭が長く尻鰭に届く。無鱗域の形はクラゲウオと紛らわしい。目の前方に鱗がなく、目の上の背部、口の下周辺にはある。(若い個体で写真のように目の前方と目の下縁近く、吻から背にかけて鱗のない個体もある)[小田原根府川沖 22cm SL]](https://www.zukan-bouz.com/public_image/Fish/352/Thumb630/20231209220.jpg)

![1m SL 前後になる。全体に黒く、若い個体は鯛型で体高があり、成長するとともにメダイに似てきてスマートになる。鱗が大きく、目が大きい。胸鰭が長く尻鰭に届く。無鱗域の形はクラゲウオと紛らわしい。目の前方に鱗がなく、目の上の背部、口の下周辺にはある。(目の前方と目の下縁近く、吻から背にかけて鱗のない個体もある)[熊野市産 37cm SL]](https://www.zukan-bouz.com/public_image/Fish/352/Thumb630/okimedai_1.jpg)

![1m SL 前後になる。全体に黒く、若い個体は鯛型で体高があり、成長するとともにメダイに似てきてスマートになる。鱗が大きく、目が大きい。胸鰭が長く尻鰭に届く。無鱗域の形はクラゲウオと紛らわしい。目の前方に鱗がなく、目の上の背部、口の下周辺にはある。(目の前方と目の下縁近く、吻から背にかけて鱗のない個体もある)[気仙沼産 全長1m]](https://www.zukan-bouz.com/public_image/Fish/352/Thumb630/20090702945.jpg)

![無鱗域の形はクラゲウオと紛らわしい。比較的若い個体で目の前方と目の下縁近く、吻から背にかけて人間の額の部分に鱗がない。[小田原根府川沖 22cm SL]](https://www.zukan-bouz.com/public_image/Fish/352/Thumb630/20231209242.jpg)

![無鱗域の形はクラゲウオと紛らわしい。比較的若い個体で目の前方と目の下縁近く、吻から背にかけて人間の額の部分に鱗がない。[小田原根府川沖 22cm SL]](https://www.zukan-bouz.com/public_image/Fish/352/Thumb630/20231209247.jpg)

![目の前方に鱗がなく、目の上の背部、口の下周辺にはある。[熊野市産 全長37cm]](https://www.zukan-bouz.com/public_image/Fish/352/Thumb630/okimedai0.jpg)

-

珍魚度・珍しさ

★★★★

正に珍魚・激レア生物魚貝の物知り度

★★★★★

知っていたら学者級食べ物としての重要度

★★

地域的、嗜好品的なもの味の評価度

★★★★

非常に美味

分類

硬骨魚綱条鰭亜綱新鰭区棘鰭上目スズキ系スズキ目イボダイ亜目エボシダイ科ボウズコンニャク属外国名

学名

Cubiceps baxteri McCulloch, 1923漢字・学名由来

漢字 沖目鯛 Okimedai

由来・語源 沖合にいて目の大きい鯛型(側へんした)の魚という意味。標準和名はイボダイ亜目の魚の研究が進む以前の命名あったためにメダイをつけた可能性もある。

標準和名が初めて見られるのは、『原色魚類大圖鑑』(阿部宗明 北隆館 1987)。地方名・市場名 ?

生息域

海水魚。

宮城県気仙沼、相模湾、熊野灘、土佐湾、鳥島沖。

台湾南部、天皇海山、ロード・ハウ島、ハワイ諸島、東太平洋の亜熱帯域。生態

ー基本情報

国内各地、台湾、ハワイなどで見つかっているが生息域などはまったくわからない。エボシダイ科のなかでも国内でもっとも新しく発見された種だ。希に定置網などに入るが非常に珍しい魚。

稚魚期、幼魚期、成魚になるにつれ姿を変える魚で、非常に同定が難しい。

珍魚度 珍魚である。定置網などに入るがめったに揚がることがはなく、探しても手に入らない。水産基本情報

市場での評価 入荷はほぼない。

漁法 定置網、マグロ延縄

主な産地 宮城県、三重県、神奈川県選び方

ー味わい

旬は不明

鱗は大きく取りやすい。皮は厚みがあって強い。骨はあまり硬くない。

血合いが赤く、白濁している。ただし若い個体は脂の質はよく、クセがない。栄養

ー危険性など

ー食べ方・料理法・作り方 (基本はオススメ順掲載です)

オキメダイの料理・レシピ・食べ方/生食(刺身、焼霜造り)、焼く(塩焼き)、煮る(煮つけ)、揚げる(フライ)、汁(みそ汁)![クリックで拡大表示]() クリックで閉じます

クリックで閉じます![]()

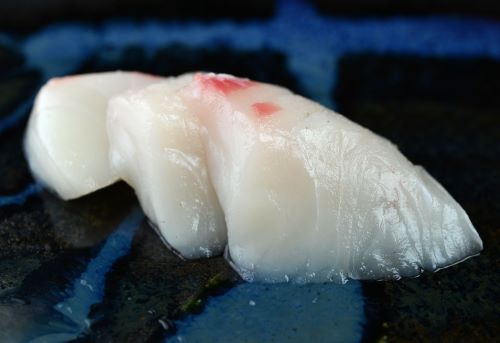

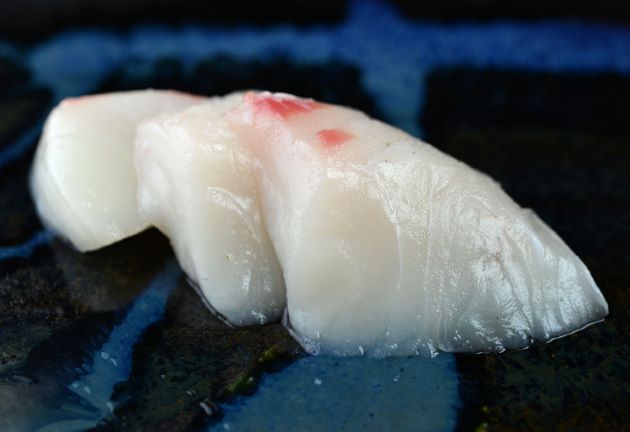

オキメダイの刺身 鮮度がよくても柔らかく、身が白濁している。脂は皮下に層を作るのではなく身に混在している。切りつけると包丁は軽く、脂の粘度はあまり高くない。ねっとりした舌触りで甘味が豊か。非常にうまい。

![クリックで拡大表示]() オキメダイの焼霜造り 鮮度がよくても白濁しているのは脂が身に混在しているからだ。あまり大きすぎない方が脂がほどよいのかも知れない。皮目の風味、身が柔らかく甘味があるなど非常においしい。クリックで閉じます

オキメダイの焼霜造り 鮮度がよくても白濁しているのは脂が身に混在しているからだ。あまり大きすぎない方が脂がほどよいのかも知れない。皮目の風味、身が柔らかく甘味があるなど非常においしい。クリックで閉じます![]()

![クリックで拡大表示]() オキメダイの塩焼き 切り身に振り塩をして1時間以上寝かせる。これをじっくりと焼き上げる。皮目の風味がよく、身が適度に繊維質、箸でほぐして液化した脂が浮き上がってくる。イヤミのない味わいに甘味が感じられて非常にうまい。クリックで閉じます

オキメダイの塩焼き 切り身に振り塩をして1時間以上寝かせる。これをじっくりと焼き上げる。皮目の風味がよく、身が適度に繊維質、箸でほぐして液化した脂が浮き上がってくる。イヤミのない味わいに甘味が感じられて非常にうまい。クリックで閉じます![]()

![クリックで拡大表示]() オキメダイの煮つけ ここでは兜とあらを使った。湯通しして冷水に落として残った鱗やぬめりを流す。水分をよくきり、酒・しょうゆ・水で煮る。砂糖などで甘味をつけてもいい。身が硬く締まらず適度に繊維質で身離れがいい。あっさりとしたなかに甘味があってとても味わい深い。クリックで閉じます

オキメダイの煮つけ ここでは兜とあらを使った。湯通しして冷水に落として残った鱗やぬめりを流す。水分をよくきり、酒・しょうゆ・水で煮る。砂糖などで甘味をつけてもいい。身が硬く締まらず適度に繊維質で身離れがいい。あっさりとしたなかに甘味があってとても味わい深い。クリックで閉じます![]()

好んで食べる地域・名物料理

ー加工品・名産品

ー釣り情報

ー歴史・ことわざ・雑学など

ー参考文献・協力

協力/草野洋祐さん(神奈川県)、濱喜(宮城県気仙沼市)、長野淳さん(長宗商店 三重県熊野市)

アドバイス/和田英敏さん

『原色魚類大図鑑』(安倍宗明 北隆館)、『日本産魚類検索 全種の同定 第三版』(中坊徹次編 東海大学出版会)