50cm SL 前後になる。細長くこん棒状。背中は青緑色で褐色の細かい斑点が蜜に散らばる。背鰭は1基、頭部鰓蓋の上部に棘(擬鎖骨棘)がない。

アオミシマの生物写真一覧 (クリックで上に拡大表示)

-

珍魚度・珍しさ

★★★

がんばって探せば手に入る魚貝の物知り度

★★★★★

知っていたら学者級食べ物としての重要度

★★

地域的、嗜好品的なもの味の評価度

★★

まずくはない

分類

硬骨魚綱条鰭亜綱新鰭区棘鰭上目スズキ系スズキ目ワニギス亜目ミシマオコゼ科アオミシマ属外国名

学名

Xenocephalus elongatus (Temminck and Schlegel, 1843)漢字・学名由来

漢字 青三島、青沼島 Standard Japanese name / Aomishima

由来・語源 倉場富三郎の命名ではないか。ミシマオコゼに似て青い。

ミシマオコゼの由来などはミシマオコゼ参照。

〈喉位族ミシマオコゼ科アヲミシマ屬 アヲミシマ Gnathagnus elongatus EMMINCK et SCHLEGEL(現シノニム)〉。『日本産魚類検索』(岡田彌一郎、松原喜代松 三省堂 初版1938)

日本動物誌/ファウナ・ヤポニカ(Fauna Japonica ) フィリップ・フランツ・フォン・シーボルトとその後継者、ハインリヒ・ビュルゲルなどが標本を持ち帰り、川原慶賀(江戸時代の長崎の絵師)が図を書いたもののひとつ。オランダライデン王立自然史博物館のシュレーゲルとテミンクが記載。Temminck

コンラート・ヤコブ・テミンク Coenraad Jacob Temminck(1778-1858 オランダ) シュレーゲルとともにシーボルトの持ち帰った脊椎動物を整理、記載。『Fauna Japonica』(日本動物誌)を執筆。

Schlegel

ヘルマン・シュレーゲル(Hermann Schlegel 1804-1884年)はドイツの動物学者。テミングとともにシーボルトの持ち帰った脊椎動物を整理、記載。『Fauna Japonica』(日本動物誌)を執筆。地方名・市場名

生息域

海水魚。水深35メートル~440m。

北海道渡島半島~九州南岸の日本海・東シナ海沿岸、青森県~九州南岸の太平洋沿岸、瀬戸内海。

東シナ海大陸棚域。朝鮮半島南岸・西岸、台湾。生態

ー基本情報

北海道南部から九州までの比較的浅場に多い。大きくなる魚で日本海などではまとまって水揚げがある。

大きくなるにもかかわらず、水分が多く、歩留まりが悪いなどがあってめったに都内には来ない。来てもとても安く、売れ残っていることが多い。そのために一般的にはほとんど知られていない。

料理などをするに一工夫するなど、課題も多い。

日本海の底曳き網などでは安くて売れない魚でもある。未利用魚でもある。

珍魚度 食用魚だが、売れないためにあまり流通に乗らない。意外に手に入れにくい魚でもある。水産基本情報

市場での評価/関東にはあまり入荷してこない。安い。

漁法/底曳き網、刺し網

産地/選び方

触って張りのあるもの。粘液が出て白濁していないもの。味わい

旬は冬から初夏。

鱗は小さく、頭部がじゃまになって取りにくい。皮は厚みがあって強い。骨は頭部が非常に硬い。

すぐに透明感のなくなる白身で血合いはやや強い。熱を通すと硬く縮み安い。栄養

ー危険性など

ー食べ方・料理法・作り方 (基本はオススメ順掲載です)

アオミシマの料理法・食べ方/煮る(煮つけ、真子煮)、汁(みそ汁)、揚げる(唐揚げ)、生食(刺身、昆布締め)、焼く(みそ漬け、しょうゆ漬け)、ソテー(ポワレ)![クリックで拡大表示]() クリックで閉じます

クリックで閉じます![]()

アオミシマの煮つけ 水分が多いので焼く、ソテーするなどよりも、液体を使った料理法に向いている。煮ると硬く締まるのが難点であり、皮と皮下には独特の風味があるものの身自体には味がない。こってり煮ておいしい魚である。

中型を水洗いする。ぶつ切りにして、肝、胃袋などとともに湯通しする。冷水に落として表面の滑りなどを流す。これを酒・砂糖・しょうゆ・水、しょうがでこってり煮る。

![クリックで拡大表示]() アオミシマの真子煮 ミシマオコゼ科の魚の卵巣は卵粒が小さく、なかなか味わい深い。これを煮てみた。卵巣を適当に切り、酒・砂糖・しょうゆ(酒・しょうゆだけでも、甘味に砂糖・みりんを入れてもいい)の煮汁に落としていく。花が開いたようになるのが理想。卵粒が小さく煮てもパサつかずとてもおいしい。クリックで閉じます

アオミシマの真子煮 ミシマオコゼ科の魚の卵巣は卵粒が小さく、なかなか味わい深い。これを煮てみた。卵巣を適当に切り、酒・砂糖・しょうゆ(酒・しょうゆだけでも、甘味に砂糖・みりんを入れてもいい)の煮汁に落としていく。花が開いたようになるのが理想。卵粒が小さく煮てもパサつかずとてもおいしい。クリックで閉じます![]()

![クリックで拡大表示]() アオミシマのみそ汁 身自体に味はないもののいいだしがです。味がないのをみそが補ってくれる。あらでも丸をぶつ切りにしたものを使ってもいい。これを一度湯通し、冷水に落としてぬめりや鱗を流して水から煮出してみそをとく。昆布だしで煮だしてもいい。クリックで閉じます

アオミシマのみそ汁 身自体に味はないもののいいだしがです。味がないのをみそが補ってくれる。あらでも丸をぶつ切りにしたものを使ってもいい。これを一度湯通し、冷水に落としてぬめりや鱗を流して水から煮出してみそをとく。昆布だしで煮だしてもいい。クリックで閉じます![]()

![クリックで拡大表示]() アオミシマの唐揚げ 中骨と頭部を取っているので、丸ごとかぶりつける。揚げると硬く締まるのが難点ながら、嫌みがなくそれなりに食べられる。いちばん無難な食べ方かも。水洗いして三枚に下ろす。身側から皮側に切れ目を入れて、片栗粉をまぶしてじっくりと二度揚げする。クリックで閉じます

アオミシマの唐揚げ 中骨と頭部を取っているので、丸ごとかぶりつける。揚げると硬く締まるのが難点ながら、嫌みがなくそれなりに食べられる。いちばん無難な食べ方かも。水洗いして三枚に下ろす。身側から皮側に切れ目を入れて、片栗粉をまぶしてじっくりと二度揚げする。クリックで閉じます![]()

![クリックで拡大表示]() アオミシマの刺身 活魚なので薄くそぎ切りにしてもやや硬い。味はあまり感じられないものの、食感が心地よい。嫌みがなくおいしいと感じるかも知れない。あまり味がないのでコチュジャン酢とかごま油と塩で食べるとおいしく食べられる。水洗いして三枚に下ろす。腹骨と血合い骨を取り、皮を引き薄く切る。クリックで閉じます

アオミシマの刺身 活魚なので薄くそぎ切りにしてもやや硬い。味はあまり感じられないものの、食感が心地よい。嫌みがなくおいしいと感じるかも知れない。あまり味がないのでコチュジャン酢とかごま油と塩で食べるとおいしく食べられる。水洗いして三枚に下ろす。腹骨と血合い骨を取り、皮を引き薄く切る。クリックで閉じます![]()

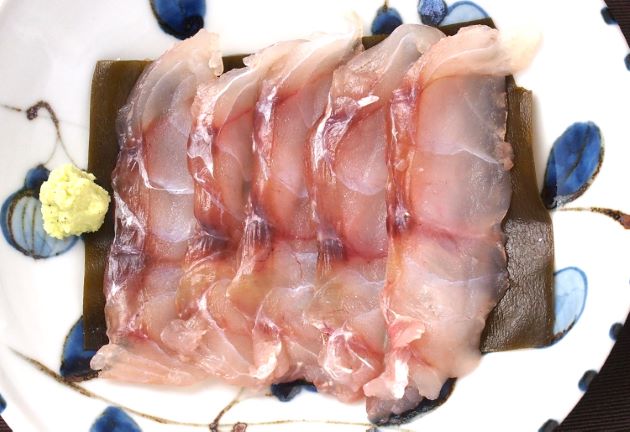

![クリックで拡大表示]() アオミシマの昆布締め 野締めはすぐに食感が落ちる。単に刺身にしてもさほどうまいとは思えない。刺身にするなら活魚かも知れない。これを三枚に下ろして皮を引き、血合い骨を抜く。昆布を少し戻し、水分をよく拭き取って身を挟む。半日以上寝かせて刺身状に切る。本来の味は感じられないものの、昆布締めとしては十二分にうまいと思う。クリックで閉じます

アオミシマの昆布締め 野締めはすぐに食感が落ちる。単に刺身にしてもさほどうまいとは思えない。刺身にするなら活魚かも知れない。これを三枚に下ろして皮を引き、血合い骨を抜く。昆布を少し戻し、水分をよく拭き取って身を挟む。半日以上寝かせて刺身状に切る。本来の味は感じられないものの、昆布締めとしては十二分にうまいと思う。クリックで閉じます![]()

![クリックで拡大表示]() アオミシマの幽庵焼き 身自体に味がないのを調味料が補っている。少し寝かせているので、硬く締まらず柔らかい。嫌みのない分、調味料とケンカしない。水洗いして三枚に下ろす。これを酒・みりん・醤油の地に数時間漬け込んで焼き上げる。クリックで閉じます

アオミシマの幽庵焼き 身自体に味がないのを調味料が補っている。少し寝かせているので、硬く締まらず柔らかい。嫌みのない分、調味料とケンカしない。水洗いして三枚に下ろす。これを酒・みりん・醤油の地に数時間漬け込んで焼き上げる。クリックで閉じます![]()

好んで食べる地域・名物料理

ー加工品・名産品

ー釣り情報

ー歴史・ことわざ・雑学など

ー参考文献・協力

協力/さんの水産(神奈川県小田原市 ■https://www.sanno-suisan.com/)

『日本産魚類検索 全種の同定 第二版』(中坊徹次編 東海大学出版会)、『日本西部及び南部魚類図譜(グラバー図譜)』(倉場富三郎 長崎大学附属図書館 web版)