1m SL 前後になる。細長く断面は左右に少し側へんする楕円形。背鰭は第1と第2に分かれる。背鰭棘は柔らかくて弱い。

-

珍魚度・珍しさ

★★★

がんばって探せば手に入る魚貝の物知り度

★★★

知っていたら通人級食べ物としての重要度

★★★

一般的(流通量は普通)味の評価度

★★★★★

究極の美味

分類

顎口上綱硬骨魚綱条鰭亜綱新鰭区棘鰭上目スズキ系スズキ目カジカ亜目ギンダラ科ギンダラ属外国名

学名

Anoplopoma fimbria (Pallas, 1814)漢字・学名由来

漢字 銀鱈 Standard Japanese name / Gindara

由来・語源 マダラに似て、色合いが銀(?)色であるからとも考えられる。ただ本種は明らかに北洋漁業での産物であり、一般に馴染み深い、「たら」を商用的につけた可能性があると思っている。

『日本産魚名大辞典』(日本魚類学会編 三省堂 1981)に中国語としているが不明。

『日本産魚類検索』(岡田彌一郎、松原喜代松 三省堂 初版1938)には〈アブラバウズ科アブラバウズ〉はあるが本種はない。

『魚類の形態と検索』(松原喜代松 岩崎書店 1955)には〈カジカ目ギンダラ科ギンダラ亜科ギンダラ……北海道襟裳岬付近(丸川,1939),釧路沖(筆者採取)〉

阿部宗明は〈本邦から初めて報告されたのは昭和14(1939)年、丸川久俊(日本海の好漁場、大和堆を見つけたことでも有名。プランクトン学)によってであり〉とある。

Sable fish 毛皮などをとるイタチ科の哺乳動物、クロテンを思わせる姿の魚という意味。Pallas

Peter Simon Pallas (ペーター・ジーモン・パラス 1741年〜1811年)。ドイツの動物・植物学者で、サンクトペテルブルク科学アカデミーの教授になり主にロシアで研究する。主に冷水域の魚を記載した。ホッケ類、アイナメ類など国内海域にいる多くの魚類を記載。地方名・市場名 ?

生息域

海水魚。水深300〜2740m。

青森県〜北海道の太平洋沿岸、オホーツク海沿岸。岩手県〜相模湾。

オホーツク海南東部、千島列島、カムチャツカ南島岸、ベーリング海、アリューシャン列島〜バハカリフォルニア。生態

深海性。

産卵期は冬。基本情報

相模湾などでも見つかっているが、漁業的には三陸以北である。

「たら」とつくが、タラの仲間ではなく、スズキ目カサゴ亜目ギンダラ科の魚だ。同ギンダラ科のアブラボウズは国内の沿岸域に普通だが、本種は東北太平洋側・北海道の沿岸域でもほとんど揚がることがない。漁業技術が進んで遠洋に出られるようになって初めて魚類学的に存在が知られた。

今でも国内で年間揚がる個体数は数える程度だと思っている。

1970年前後はアラスカ湾で国内の船が盛んにとっていたが、規制がかかり、アメリカから輸入することになった。アメリカでも人気の高い食用魚だった。

阿部宗明は〈本邦から初めて報告されたのは昭和14(1939)年、丸川久俊(日本海の好漁場、大和堆を見つけたことでも有名。プランクトン学)によってであり〉とある。

1970年代くらいから、北洋漁場からかなりの量を国内で水揚げ、アメリカからも輸入していた。

当初は名前にあるようにタラ(マダラ)の代用品として鍋物用、煮つけ用に売られていた。当時としては脂っぽいところが嫌われて値段的にも安かった。また脂が強いところからムツ(ムツ、クロムツ)の代用品(偽物)となったこともある。これが近年の脂嗜好から、高騰。

最近では冷凍ドレス(頭と内臓を除いたもの)、フィレ(三枚下ろし)は高級なものとなっている。スーパー、魚屋などでは、切り身にしてパックし売っている。

もともと少ないながら生食されていたものが、アラスカ、カナダなどでは養殖されるようになって、刺身用の魚というイメージが浸透し始めている。

珍魚度 国内海域では珍魚。輸入されているなど普通の食用魚でもある。養殖ものもある。水産基本情報

選び方

冷凍ものは変色、ドリップしていないもの。解凍されたものよりも、冷凍状態のまま購入したほうがよい。味わい

栄養

ー危険性など

ー食べ方・料理法・作り方 (基本はオススメ順掲載です)

ギンダラの料理法/焼く(塩焼き、西京漬け、幽庵焼き)、煮る(煮つけ、しゃぶしゃぶ)、ソテー(フライパン照り焼き)、揚げる(フライ)![クリックで拡大表示]() クリックで閉じます

クリックで閉じます![]()

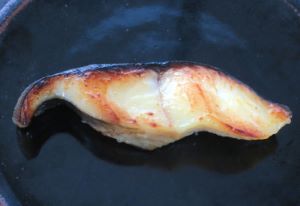

ギンダラの塩焼き できれば国産で冷凍していないものを使いたい。切り身にして振り塩をして少し寝かせる。これをじっくりと焼き上げる。焼き始めるとすぐに中から脂が染み出してきて、表面がかりっと香ばしく揚げたような状態になる。この表面のさくっとした内側には独特の風味を持つ脂が液化している。この表面カリッとして中がジューシーな味わいは無類のうまさである。

![クリックで拡大表示]() ギンダラの西京漬け(みそ漬け) 切り身にして、振り塩をする。少し置き、表面に出て来た水分をペーパータオルで巻き取る。これを白みそ(あらみそ)・みりん・酒・砂糖を合わせた地につけ込む。甘めがイヤなら砂糖は加えない。じっくり焦げないように焼き上げると、西京みその風味とみりん・砂クリックで閉じます

ギンダラの西京漬け(みそ漬け) 切り身にして、振り塩をする。少し置き、表面に出て来た水分をペーパータオルで巻き取る。これを白みそ(あらみそ)・みりん・酒・砂糖を合わせた地につけ込む。甘めがイヤなら砂糖は加えない。じっくり焦げないように焼き上げると、西京みその風味とみりん・砂クリックで閉じます![]()

![クリックで拡大表示]() ギンダラのみそ焼き 切り身は表面の水分をていねいに拭き取る。丸のままなら水洗いをして三枚に下ろし適当に切り、水分をよく拭き取る。これを7分通り焼き上げて加減みそを乗せて仕上げる。ここでは仕上げに山椒を振ったが混ぜ込んでもいい。またにんにくやしょうがなど香りづけは好みで。クリックで閉じます

ギンダラのみそ焼き 切り身は表面の水分をていねいに拭き取る。丸のままなら水洗いをして三枚に下ろし適当に切り、水分をよく拭き取る。これを7分通り焼き上げて加減みそを乗せて仕上げる。ここでは仕上げに山椒を振ったが混ぜ込んでもいい。またにんにくやしょうがなど香りづけは好みで。クリックで閉じます![]()

![クリックで拡大表示]() ギンダラの煮つけ 冷凍切り身などでもっとも親しまれているのは煮つけである。食堂や居酒屋などでも定番ものとなっている。切り身となっているので、自宅でも簡単においしい煮つけが楽しめる。切り身は湯通しする。冷水に落として表面のぬめりなどを流す。これを酒・砂糖・しょうゆで煮つける。酒・しょうゆでも酒・みりん・しょうゆなど味つけはあくまで各人の好み、もしくは地域性を大切にしてやってほしい。クリックで閉じます

ギンダラの煮つけ 冷凍切り身などでもっとも親しまれているのは煮つけである。食堂や居酒屋などでも定番ものとなっている。切り身となっているので、自宅でも簡単においしい煮つけが楽しめる。切り身は湯通しする。冷水に落として表面のぬめりなどを流す。これを酒・砂糖・しょうゆで煮つける。酒・しょうゆでも酒・みりん・しょうゆなど味つけはあくまで各人の好み、もしくは地域性を大切にしてやってほしい。クリックで閉じます![]()

![クリックで拡大表示]() ギンダラの湯上げ(湯煮) 真水もしくは昆布だしのみでゆっくり煮立てないで火を通したもの。塩を加えてもいいが温度は70度くらいを保つ。塩を加えた方が温度の上昇によるうま味の流出は防げるのでどちらでも。水洗いして適当にきり、ここでは昆布だしの中でゆっくり火を通す。低温調理器を使うと簡単にできる。身は柔らかくしかもうま味豊かだ。クリックで閉じます

ギンダラの湯上げ(湯煮) 真水もしくは昆布だしのみでゆっくり煮立てないで火を通したもの。塩を加えてもいいが温度は70度くらいを保つ。塩を加えた方が温度の上昇によるうま味の流出は防げるのでどちらでも。水洗いして適当にきり、ここでは昆布だしの中でゆっくり火を通す。低温調理器を使うと簡単にできる。身は柔らかくしかもうま味豊かだ。クリックで閉じます![]()

![クリックで拡大表示]() ギンダラのしゃぶしゃぶ 冷凍していない国産ものが手には入ったらぜひお試し願いたい。三枚に下ろして皮を引く。刺身状に切り、昆布だし・酒・塩で味つけしたなかで振り、好みの火の通り加減で食べる。国産なら中は生という感じがいい。野菜などは最低限にするといいかも。クリックで閉じます

ギンダラのしゃぶしゃぶ 冷凍していない国産ものが手には入ったらぜひお試し願いたい。三枚に下ろして皮を引く。刺身状に切り、昆布だし・酒・塩で味つけしたなかで振り、好みの火の通り加減で食べる。国産なら中は生という感じがいい。野菜などは最低限にするといいかも。クリックで閉じます![]()

![クリックで拡大表示]() ギンダラの刺身 近年は養殖され、チルドの状態で入荷してくる。これは刺身になる。味わいはまさにトロ。白身の大トロといったところでマグロとの違いは酸味のあるなし。また国産の冷凍していないものも刺身になる。脂で真っ白で口に入れるととける。この脂の強さのなかに適度な食感と魚らしいうま味がある。クリックで閉じます

ギンダラの刺身 近年は養殖され、チルドの状態で入荷してくる。これは刺身になる。味わいはまさにトロ。白身の大トロといったところでマグロとの違いは酸味のあるなし。また国産の冷凍していないものも刺身になる。脂で真っ白で口に入れるととける。この脂の強さのなかに適度な食感と魚らしいうま味がある。クリックで閉じます![]()

好んで食べる地域・名物料理

ー加工品・名産品

釣り情報

ー歴史・ことわざ・雑学など

国内で初めての報告(種として)は昭和14年(1939)に丸川久俊氏によって。『図説有用魚類千種 正続』(田中茂穂・阿部宗明 森北出版 1955年)参考文献・協力

協力/郡山水産(福島県郡山市 http://www.ko-suisan.co.jp/)

『図説有用魚類千種 正続』(田中茂穂・阿部宗明 森北出版 1955年、1957年)、『日本産魚類検索 全種の同定 第二版』(中坊徹次編 東海大学出版会)、『食卓にのる 新顔の魚』(海洋水産資源センター新魚食の会 三水社)、『新顔の魚 1970-1995』(阿部宗明 財団法人伊藤魚学研究振興財団 まんぼう社)、『新顔のさかな』(東京水産大学第10回公開講座編集員会編 成山堂書店 1987)