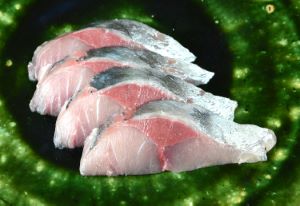

真鶴町岩のクマエビの刺身

湯通しすると鮮やかな赤に染まる

クマエビは表面だけを湯引きしたもので、野締は生だと身は殻と同じくすんだ色で見栄えも悪いし、食感もよくない。

ほんの少しだけ熱を通しただけで赤く染まり、生きているときの食感がよみがえる。

活けなら生でもいけるが、野締めはこの造りがいちばんよいと思っている。

赤く染まるだけではなく、身の味が浮き上がってくる。

舌に触るだけで甘いと感じるのはエビの複雑な呈味成分からくるもので、独特の風味が強いのもクマエビの特徴だろう。

クルマエビ科の大型エビの特徴である、強い食感も心地よい。

脚(頭胸部)の素揚げを最後にかじると、別種のエビらしい風味、歯触りで満足度も高い。

足赤と呼ばれることの方が多いクマエビ

神奈川県小田原魚市場で真鶴町岩の場所にあったもので、相模湾では北部よりも伊豆半島の南に行くほど大型になり増えてくる。

神奈川県に呼び名らしい呼び名がないのは、あまりとれなかったからで、珍しい存在でなくなったのは最近のことである。

ちなみにクルマエビ科で大型のエビは本種などウシエビの仲間、クルマエビの仲間、フトミゾエビの仲間などでみな輸入されている。本種も輸入品にはSea tiger (虎のような模様があるため)などとされている。

寄り道すると、本種の抱卵(産卵した卵を抱える)しないエビと、甘えび(ホッコクアカエビ)など抱卵するエビの間には深くて大きな溝のようなものがある。もっと大きな範囲で考えると、本種などクルマエビの仲間と、【甘えびやヤドカリ、タラバガニ、ズワイガニなどのカニ(これらは一括りにしてもいい)】とはまったく別の生き物なのである。よくタラバエビがヤドカリの仲間だ、なんてつまらないことを言う人がいるが、ヤドカリ・タラバガニ・真生のカニの間にはほぼ溝はない。

持ち帰ったらざっと洗い1尾ずつ濡らしたペーパータオルにくるむ。これで2日くらいは保つ。

湯引きは頭部の角と目のあるところは捨て、脚の部分は取っておき、素揚げにする。

胴の部分は尾節(尾)だけを残して殻を取る。

水分をていねいにとり、沸騰した湯(塩は入れても入れなくても変わらない)にコップいっぱいの水を入れて少し温度を下げた中で湯通しする。

氷水に落として粗熱を取り、ていねいに水分を取り、食べやすい大きさに切る。

ぼうずコンニャクの日本の高級魚事典

ぼうずコンニャクの日本の高級魚事典

イラスト図解 寿司ネタ1年生

イラスト図解 寿司ネタ1年生