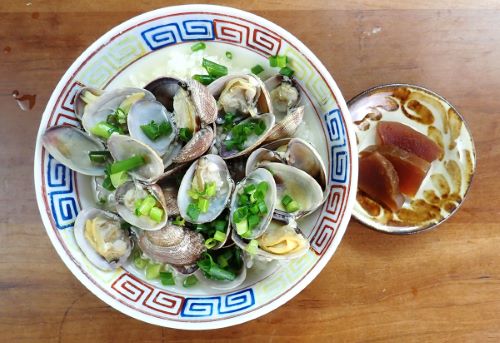

5月、アサリのみそ汁かけ飯

下総から小名木川の舟運で運ばれたアサリ

今、「深川飯」というのがあるが、あれはそんなに古い言語ではない。今、深川飯には炊き込みご飯と、ぶっかけ飯があるが、ともに剥き身を使う。

殻付きよりも少し高くつくし、料理店で剥き身にするにも手間がかかる。

あれは明らかに家庭料理ではなく、料理店の料理だろう。

ちなみに深川とは現在の江東区佐賀町と深川不動周辺、“江戸の高速道路”小名木川大川(隅田川)より、のこと。このあたりは明暦の大火(1657)までは純粋な猟師町だったが、じょじょに宅地化や御家人の住居が作られる。

江戸時代の初めには佐賀町から新荒川近くの大島までの海岸線でとれていたアサリも、徐々に東へ東へと産地が遠くなる。

江戸時代江戸の町にきていた貝の行商はアサリ、シジミが基本で、まれにハマグリを売ることもあっただろう。アサリは生きたもの(貝殻のついたもの)だけではなく、剥き身もあった。

もともと貝の行商は今現在の江東区の人達が産地直送していたのが、船橋など下総に移る。その内、上総、木更津、富津が本場になる。なぜか? 自然の海岸線を無闇にコンクリートで固め始めたからだ。

明治、大正生まれの聞き書きを読むと、明治時代末から昭和の高度成長期まで、貝類は小名木川の舟運で現千葉県市川・船橋などから運んでいたらしい。その運河沿いに点々と飯を食べられる屋台があった。その基本がアサリのみそ汁と飯だ。

アサリでご飯を食べる、この基本は炊き込みご飯やぶっかけ飯ではなく、殻付きアサリのみそ汁のかけ飯、もしくはみそ汁をおかずにご飯を食べるものだったことは明白である。

要するに手っ取り早い忙しい飯だ。

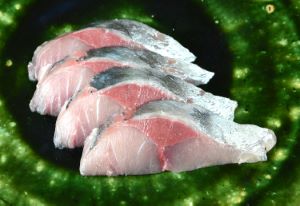

ぼうずコンニャクの日本の高級魚事典

ぼうずコンニャクの日本の高級魚事典

イラスト図解 寿司ネタ1年生

イラスト図解 寿司ネタ1年生