矢野誠一の、さんまは、目黒にかぎる

それにしても何度聞いても、目黒のさんまは面白い

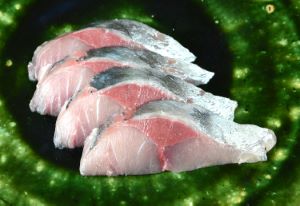

サンマ丸干し

〈目黒不動尊の参拝をかねて、鷹狩りに出かけた松平出羽守(出雲松江藩藩主)。

「下総の下人どもが食(しょく)いたします俗に下魚(げうお)と唱えまするものゆえ、高位の君があがるものではございません」

という進言を無視して、近所の百姓家でさんまを食べたのだが、さあその美味さが忘れられない。翌日、殿中の溜の間で諸侯を前にこのはなし。これをきいた黒田筑前守(筑前国福岡藩主)が早速に家来に申しつけ、房州の網元からさんまを取り寄せたのだが、御膳奉行が「塩の強い、油のはなはだしきものをあがりつけないお上ゆえ」と、塩と油気をすっかり抜いてさし出したから美味いわけがない。

あくる日、出羽守をつかまえると、

「まるで木をゆで、かんでいるようなもの」

「まずいとおっしゃるが、ご貴殿さまはいずれから……」

「家来に申しつけ、房州の網元から」

「黒田候、それは房州だからまずい。さんまは目黒にかぎる」〉

『目黒のさんま』

矢野誠一の『落語長屋の四季の味』(文春文庫)に出てくる。

先月なくなった矢野誠一のエッセイや評論はすべて我が家にある。

落語はそんなに好きではないというか、時間がないのでじっくり聞いていられないのだけど、矢野誠一の文章は好きでならない。

矢野誠一の死で「東京やなぎ句会」は全員が冥土に旅立ったことになる。

ひとつの時代が終わったのだ。

■銚子産の丸干し。少し黄ばんでいるが、江戸時代、明治時代にはもっとくすんだものだったはず

今や堤防でしかない木下河岸

印西市木下

サンマは晩秋(現在の10月頃)銚子(現在の千葉県銚子市)で揚がり、江戸の町にやって来たのだろう。

江戸時代から定置網が行われていた。

定置網に入るものなので、沿岸域を産卵回遊で南下する群れで、脂はあまりなかったはずだ。

江戸時代には鮮魚や海産物は千葉県銚子から利根川を上り、木下(千葉県印西市)、布佐(我孫子市)に至る。

木下、布佐から陸路、松戸か行徳に運び、新川から小名木川を通り、江戸の町に送られたのだと思われる。

旧暦の9月、新暦の10月にとれたものなので、それほど脂がのっていたとは思えない。

しかも鮮魚で送った場合、塩焼きか煮つけの二択だったはず。

四十物(干物)だったとしてもそんなにきれいな状態ではないと思われる。

■写真は木下河岸の看板から利根川を見る。

ぼうずコンニャクの日本の高級魚事典

ぼうずコンニャクの日本の高級魚事典

イラスト図解 寿司ネタ1年生

イラスト図解 寿司ネタ1年生