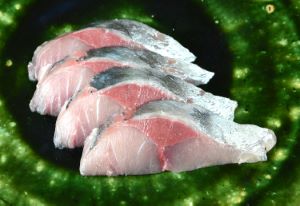

秋めいてきたのでゴマサバで船場汁

ゴマサバと大根と昆布だけの汁なのに非常にうま味豊かだ

製薬問屋の多い大阪船場(非常に広い)道修町(どしょうまち)の商家などで、奉公人のために作られていた料理である。

本来は四十物(加工品のことで「あいもの」と読む)である塩サバ(マサバの塩蔵品)を使って作られていた。

ちなみに大阪(大阪市)には、豊漁であった日本海山陰などから大量にマサバが送られて来ていた。もちろん冷蔵庫の普及しない、1950年代以前は冬でもないかぎり、基本的に塩蔵サバでの流通だったろう。

温暖化でマサバ(本来国内で主に食べられてきていた「さば」)がとれなくなってから、なかなか塩蔵マサバが手に入らない。我が家では最近、安いのもあり、ゴマサバで作ることが多い。

ゴマサバで船場汁を作るのも温暖化の一現象といえるだろう。

ちょっと長くなるが昭和、戦前戦後と活躍した劇作家の菊田一夫(1908-1973)は子供の頃、道修町で丁稚をしていた。丁稚時代、いちばんおいしかったものは、船場汁だったという。ただ、背が低かったので、汁(船場汁)の入っている大鍋から汁をすくうのがいちばん後になり、具がほとんど食べられなかったという。汁とありながら、塩辛いのでおかずだったようなのだ。この汁気をなくしたものが船場煮だ。

さて、久しぶりの船場汁がやけにおいしい。

大根おろし用に買った大根だが、しっかり大根らしい甘さとうま味がある。

たぶんF1だと思うが、あなどれないかも。

だしはゴマサバから出たうま味と、日高昆布だけではあるが汁がとてもうまい。

昼の献立なので単純に汁として置いていたが、やはり船場汁はご飯に合う。

また10月1日入荷の岩手県産ゴマサバは、とても脂が乗っていた。

汁の中で煮てもふんわりと柔らかく、身離れがいい。

わかりにくいゴマサバの旬だが、岩手でのゴマサバの旬は秋かも知れない。

岩手県のゴマサバは並でも立派

八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産に岩手県宮古市『伊藤水産』からゴマサバが来ていた。10月で、岩手県なのにゴマサバなのか、と思って買った。

上(高くて少し大きい)と並(少し安くて上よりも小さい)が来ていて、並を買ったのにも関わらず体長37cm・721gもあった。

サバの漁獲量はマサバ・ゴマサバ分けていないと思うが、急激にマサバが減り、ゴマサバが増えている気がする。

サンマよりも、本当の意味で深刻な状況にあるのはマサバでは、と思っているが、どうなんだろう。

ぼうずコンニャクの日本の高級魚事典

ぼうずコンニャクの日本の高級魚事典

イラスト図解 寿司ネタ1年生

イラスト図解 寿司ネタ1年生