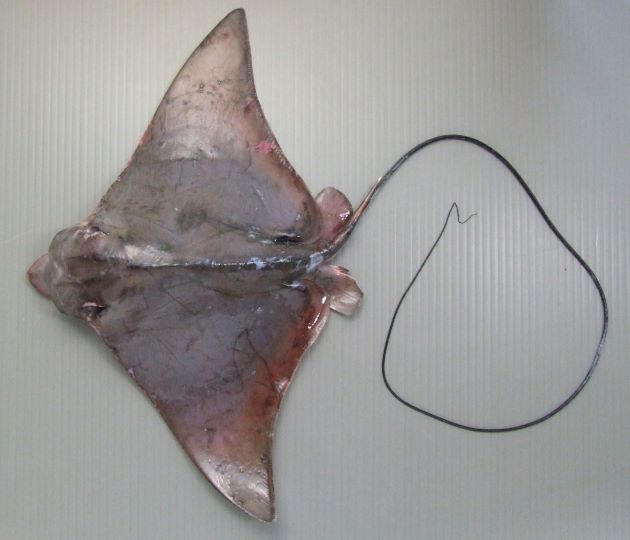

1.5m DW 前後になる。噴水孔は真上から見え、体表に模様がなく一様に褐色、非常に尾が長い。吻が突出して尖りアヒルの嘴を思わせる。

ナルトビエイの生物写真一覧 (クリックで上に拡大表示)

-

魚貝の物知り度

★★★★★

知っていたら学者級食べ物としての重要度

★★

地域的、嗜好品的なもの味の評価度

★★★

美味

分類

動物界脊索動物門顎口上綱軟骨魚綱板鰓亜綱エイ区エイ上目トビエイ目トビエイ科マダラトビエイ属外国名

学名

Aetobatus narutobiei White, Furumitsu and Yamaguchi, 2013漢字・学名由来

漢字/奈留鳶鱏 Narutobiei

由来・語源/種小名「narutobiei」、標準和名ともに、1989年、国内で最初に記録された個体のとれた奈留島(長崎県五島市奈留町)にちなむ。

〈国内では 1989年に長崎の五島西沖、1990年に兵庫県浜坂町、1994年に大阪府岬町、愛知県内海沖、1996年に愛媛県双海町や有明海、1998年に秋田県能代市と 2000年に秋田県潟上市、2001 年に広島県大野町、2002 年に山口県下関、2004 年石川県能登町、2007年に秋田県男鹿市、三重県尾鷲市定置網で見つかっている。……1955年有明海の魚類リストには本種と思われるものがあるとされている。〉『相模湾初記録のナルトビエイ・ヒメイトマキエイ(エイ目トビエイ科),および稀種ユメタチモドキ(スズキ目タチウオ科)の同湾からの確実な記録について』(崎山直夫・瀬能宏・御宿昭彦・神応義夫・伊藤寿茂)。ちなみに高知県高知市浦戸湾では2000年頃に見られるようになり、急速に増えたという。(永野廣さん/高知市横浜)

Aetobatus flagellum (Bloch et Schneider, 1801)/別種→Aetobatus narutobiei White, Furumitsu and Yamaguchi, 2013地方名・市場名 ?

生息域

汽水・海水魚。河口域、沿岸域。

日本海秋田県男鹿、新潟県瀬波、能登半島、京都府、兵庫県、徳島県海部郡海陽町宍喰、長崎県、九州、神奈川県江ノ島、三重県四日市、高知県。

台湾、浙江省〜広東省。生態

ー基本情報

もともと少ないながら九州などにいたが、2000年前後から急速に増えているとされている。

有明海、瀬戸内海などではアサリの食害などが取りざたされているが真義はわからない。

食用としてはもとより、カゴ漁のエサや飼料にできないかなどが研究されている。水産基本情報

市場での評価 流通していない。

漁法 刺し網、定置網

産地 有明海周辺、高知県、徳島県選び方

触って張りのあるもの。粘液にまみれていないもの。味わい

軟骨で鱗はない。

くせのない身だが、あまりうま味を感じない。栄養

ー危険性など

ー食べ方・料理法・作り方 (基本はオススメ順掲載です)

好んで食べる地域・名物料理

ー加工品・名産品

釣り情報

ー歴史・ことわざ・雑学など

有明海などでは駆除の対象となっている。参考文献・協力

協力/山口敦子さん(長崎大学)、永野廣・昌枝さん(高知県高知市)、宍喰漁業協同組合(徳島県海部郡海陽町宍喰) 和田英敏さん(神奈川県立生命の星・地球博物館)

『日本産魚類検索 全種の同定 第三版』(中坊徹次編 東海大学出版会 20130226)