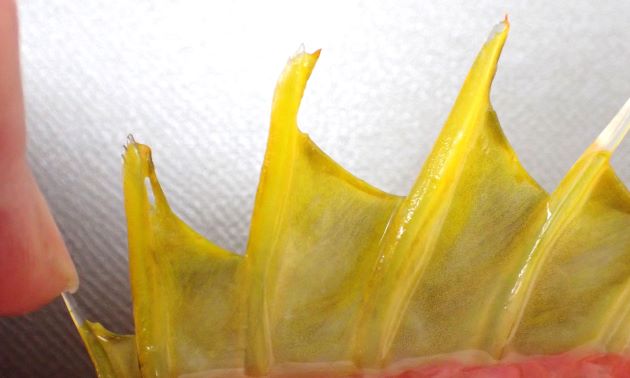

30cm SL 前後になる。赤く体高が高い。鱗は大きく、尾鰭は湾入する。背鰭棘は9。下顎先端に歯塊がある。背鰭第2〜4棘(ときに3棘のみ)にノコギリ状の歯がある。腹鰭棘先端は鋸歯状。[鹿児島産 25cm SL・538g]

ミハラハナダイの生物写真一覧 (クリックで上に拡大表示)

![30cm SL 前後になる。赤く体高が高い。鱗は大きく、尾鰭は湾入する。背鰭棘は9。下顎先端に歯塊がある。背鰭第2〜4棘(ときに3棘のみ)にノコギリ状の歯がある。腹鰭棘先端は鋸歯状。[鹿児島産 25cm SL・538g]](https://www.zukan-bouz.com/public_image/Fish/1184/Thumb630/20231004125.jpg)

![30cm SL 前後になる。赤く体高が高い。鱗は大きく、尾鰭は湾入する。背鰭棘は9。下顎先端に歯塊がある。背鰭第2〜4棘(ときに3棘のみ)にノコギリ状の歯がある。腹鰭棘先端は鋸歯状。[奄美大島産]](https://www.zukan-bouz.com/public_image/Fish/1184/Thumb630/20111016902.jpg)

![30cm SL 前後になる。赤く体高が高い。鱗は大きく、尾鰭は湾入する。背鰭棘は9。下顎先端に歯塊がある。背鰭第2〜4棘(ときに3棘のみ)にノコギリ状の歯がある。腹鰭棘先端は鋸歯状。[奄美大島産]](https://www.zukan-bouz.com/public_image/Fish/1184/Thumb630/20111016894.jpg)

-

珍魚度・珍しさ

★★★★

正に珍魚・激レア生物魚貝の物知り度

★★★★★

知っていたら学者級食べ物としての重要度

★★

地域的、嗜好品的なもの味の評価度

★★★

美味

分類

顎口上綱硬骨魚綱条鰭亜綱新鰭区棘鰭上目スズキ系スズキ目スズキ亜目ミハラハナダイ科ミハラハナダイ属外国名

学名

Giganthias immaculatus Katayama,1954漢字・学名由来

漢字 三原花鯛 Miharahanadai

由来・語源 1954年、片山正夫の命名。1952年に東京都大島沖で採取されたものをタイプ標本として登録したことで、大島にある三原山の名を冠した模様。

〈スズキ目スズキ科ミハラハナダイ属 ミハラハナダイ Giganthias immaculatus KATAYAMA 〔伊豆大島から知られているのみ (KATAYAMA,1954)〕〉

スズキ科から片山正夫によってハタ科になり、現在ではミハラハナダイ科は独立している。

〈スズキ目ミハラハナダイ科ミハラハナダイ属 ミハラハナダイ〉『日本産魚類検索 全種の同定』(中坊徹次編 東海大学出版会 1993)Katayama

片山正夫(1912~1989年 山口大学教授、山口県生まれ)。広島高等師範学校から農水省水産講習所(後の東京水産大学)。師範学校教師を経て、山口大学へ。特にスズキ科(当時はハタなども含んでいた)を研究。ヒラスズキ、アオダイを記載、和名をつけた。アカハタモドキ、ヤマブキハタなど、多くの和名をつけたものと思われる。地方名・市場名 ?

生息域

海水魚。水深130-170m。

相模湾、伊豆半島石廊崎、伊豆諸島、三重県御座、和歌山県太地沖、高知県土佐清水市、長崎県五島列島と男女群島の中間域、薩摩半島西岸、大隅諸島、トカラ列島、琉球列島。

台湾。生態

ー基本情報

相模湾以南の太平洋沿岸、九州、琉球列島のやや深場に生息する魚である。本州などでも希に水揚げされるが、主な産地は九州南部から琉球列島にかけて。相模湾でもたくさんとれたことがあるというが、確認できていない。

非常に個体数が少ないためか、水揚げ量は極めて少ない。当然、流通上での一定の評価はない。

珍魚度 ほぼ珍魚としてもいいだろう。探してもすぐには手に入らない魚で、手に入れるのは至難。水産基本情報

市場での評価 関東の市場では一度も見ていない。ただし阿部宗明(1911〜1996)は東京市場(築地)で1952年頃2樽(約80キロくらい)をみつけて、買い求めたとある。鹿児島中央市場では比較的安い。

漁法 釣り

産地 鹿児島県選び方

赤い色合いの鮮やかで目が澄んでいるもの。触って張りのあるもの。味わい

旬は不明だが、比較的秋から初冬にかけて脂があるのではないかと考えている。同じ時季に手に入れたものにも差がある。旬のわかりにくい魚である。

また脂ののっているときと、ほとんどない時季が極端である。

鱗は硬いが、そんなに強く取りにくくない。皮は非常に厚く硬い。骨はあまり硬くない。

白身だが、ときに赤い身をしているものがある。上品な味わいで脂が乗っていると非常においしい。栄養

ー危険性など

ー食べ方・料理法・作り方 (基本はオススメ順掲載です)

ミハラハナダイの料理・レシピ・食べ方/生食(刺身、焼霜造り、皮霜造り)、蒸す(骨蒸し)、煮る(煮つけ、中華風煮)、汁(みそ汁)、焼く(塩焼き)![クリックで拡大表示]() ミハラハナダイの刺身 旬がわかりにくい魚である。固体差も大きく秋の個体でも赤味を帯びた脂のない個体もあった。写真は同じく秋の個体だが非常に脂があり、うま味豊かである。クリックで閉じます

ミハラハナダイの刺身 旬がわかりにくい魚である。固体差も大きく秋の個体でも赤味を帯びた脂のない個体もあった。写真は同じく秋の個体だが非常に脂があり、うま味豊かである。クリックで閉じます![]()

水洗いして三枚に下ろす。腹骨と血合い骨を取り、皮を引いて切りつける。固体差があり、鮮度のいいものは硬いのでやや薄めに造る。

身自体に味があり、脂が乗ったものは口の中でとろけるような感じがして美味。

![クリックで拡大表示]() ミハラハナダイの焼霜造り 皮にうま味があるが、皮は厚みがあって硬い。湯をかけて皮霜造りにするよりもバーナーで焼いた方が皮が柔らかくなる。三枚に下ろして腹骨・血合い骨と取り、皮目をバーナーであぶって切りつける。あぶってもまだ皮は硬く感じるがうま味があっておいしい。クリックで閉じます

ミハラハナダイの焼霜造り 皮にうま味があるが、皮は厚みがあって硬い。湯をかけて皮霜造りにするよりもバーナーで焼いた方が皮が柔らかくなる。三枚に下ろして腹骨・血合い骨と取り、皮目をバーナーであぶって切りつける。あぶってもまだ皮は硬く感じるがうま味があっておいしい。クリックで閉じます![]()

![クリックで拡大表示]() ミハラハナダイの皮霜造り 早春の個体は脂が少なく、味がなかった。皮周辺にはうま味も少ないながら脂も感じられたので皮目に湯をかけて、皮霜造りにしてみた。水洗いして三枚に下ろし、腹骨と血合い骨を取る。皮目に湯をかけて氷水に落として切りつける。湯をかけても皮は柔らかくならない。まずくはないが皮の固さが気になる。クリックで閉じます

ミハラハナダイの皮霜造り 早春の個体は脂が少なく、味がなかった。皮周辺にはうま味も少ないながら脂も感じられたので皮目に湯をかけて、皮霜造りにしてみた。水洗いして三枚に下ろし、腹骨と血合い骨を取る。皮目に湯をかけて氷水に落として切りつける。湯をかけても皮は柔らかくならない。まずくはないが皮の固さが気になる。クリックで閉じます![]()

![クリックで拡大表示]() ミハラハナダイの骨蒸 頭部は骨蒸しにしてみた。頭部は梨子割りにして湯をかけ、氷水に落とす。鱗やぬめりを流し、水分をよくきり、昆布を敷いた皿などに乗せ、酒を振って10分前後蒸す。比較的食べられる部分は少ないものの、身や皮に味がある。クリックで閉じます

ミハラハナダイの骨蒸 頭部は骨蒸しにしてみた。頭部は梨子割りにして湯をかけ、氷水に落とす。鱗やぬめりを流し、水分をよくきり、昆布を敷いた皿などに乗せ、酒を振って10分前後蒸す。比較的食べられる部分は少ないものの、身や皮に味がある。クリックで閉じます![]()

![クリックで拡大表示]() ミハラハナダイの兜煮 2月の個体を煮つけにすると身が極端に締まり、まずくはないが味がなかった。10月の個体は脂があり、身が縮むこともなくおいしく食べられた。兜煮は頭部を梨子割りにして湯通しする。氷水に落として残った鱗とぬめりをとり、水分をきる。これを酒・砂糖・醤油・水を沸かした中で煮る。クリックで閉じます

ミハラハナダイの兜煮 2月の個体を煮つけにすると身が極端に締まり、まずくはないが味がなかった。10月の個体は脂があり、身が縮むこともなくおいしく食べられた。兜煮は頭部を梨子割りにして湯通しする。氷水に落として残った鱗とぬめりをとり、水分をきる。これを酒・砂糖・醤油・水を沸かした中で煮る。クリックで閉じます![]()

![クリックで拡大表示]() ミハラハナダイの中華煮込み 脂のない個体は、汁にするときも、煮つけにするときも長時間熱を通す。いいだしが出て煮崩れない。ここでは中華風煮込みを作ってみた。適当に切り、湯通しして冷水に落とす。水分をよくきり、シャンタンスープの素・紹興酒、醤油・塩・八角・コショウで味を調えた中で煮る。うま味豊かなスープの中でも存在感があり、白身魚として優秀である。クリックで閉じます

ミハラハナダイの中華煮込み 脂のない個体は、汁にするときも、煮つけにするときも長時間熱を通す。いいだしが出て煮崩れない。ここでは中華風煮込みを作ってみた。適当に切り、湯通しして冷水に落とす。水分をよくきり、シャンタンスープの素・紹興酒、醤油・塩・八角・コショウで味を調えた中で煮る。うま味豊かなスープの中でも存在感があり、白身魚として優秀である。クリックで閉じます![]()

好んで食べる地域・名物料理

ー関連コラム(郷土料理)

秋のミハラハナダイはとてもおいしい!

秋のミハラハナダイはとてもおいしい!

鹿児島県鹿児島魚市場、恵水産さんからミハラハナダイがきた。 最近、珍しくもない魚をみて極端なリアクションをする人とか、極端な言語を並べる人がいるが、ほとんどはや・・・ 続きを開く加工品・名産品

ー釣り情報

ー歴史・ことわざ・雑学など

ー参考文献・協力

協力/坂田雄三さん(鍵谷商店 大阪府大阪市)、田中水産(鹿児島県鹿児島市) 恵水産(鹿児島県鹿児島市)

『図説有用魚類千種 正続』(田中茂穂・阿部宗明 森北出版 1955年、1957年)、『日本産魚類検索 全種の同定 第三版』(中坊徹次編 東海大学出版会)、『東シナ海より得られた長崎県初記録のミハラハナダイ』(中島田正希 、本村浩之)