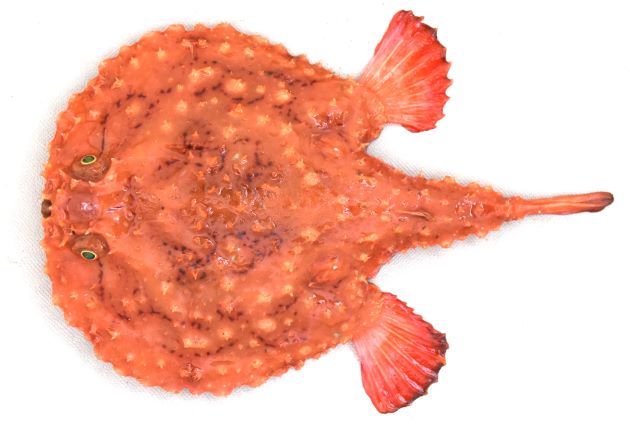

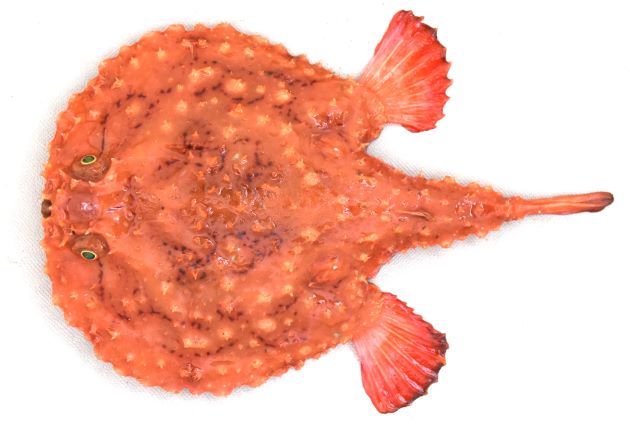

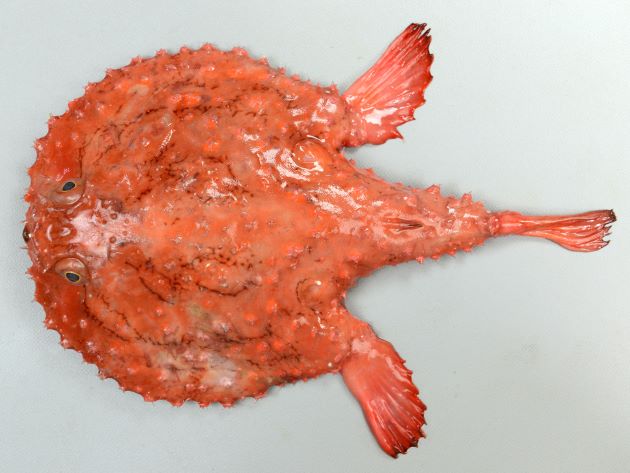

30cm SL 前後になる。縦扁(平たい)くエイのように体盤部分と尾に分かれていて、体盤部分は丸く円盤状。表側には無数の鋭い棘があり、実線と点線の混ざる左右対称を思わせる褐色の文様があったりほとんどなかったりする。口は大きく斜め前下方に開く。エスカは最前方のくぼみに納まっている。裏面の皮はザラザラとした布状で厚みがある。

アカグツの生物写真一覧 (クリックで上に拡大表示)

![エスカは最前方のくぼみに納まっている。[収納された状態]](https://www.zukan-bouz.com/public_image/Fish/1868/Thumb630/20230331956.jpg)

![エスカは最前方のくぼみに納まっている。[引き出した状態]](https://www.zukan-bouz.com/public_image/Fish/1868/Thumb630/20230331957.jpg)

-

珍魚度・珍しさ

★★★

がんばって探せば手に入る魚貝の物知り度

★★★★★

知っていたら学者級食べ物としての重要度

★

食用として認知されていない味の評価度

★★★★

非常に美味

分類

顎口上綱硬骨魚綱条鰭亜綱新鰭区正骨下区側棘上目アンコウ目アカグツ亜目アカグツ科アカグツ属外国名

学名

Halieutaea stellata (Vahl,1797)漢字・学名由来

漢字 赤苦津、赤靴 Akagutu

由来・語源 見た目の形が古代の「靴」に似ていたからか。アンコウ類を「くつ」といい、赤いため。

神奈川県三崎での呼び名。田中茂穂は「赤苦津」、『紀州魚譜』(宇井縫蔵 淀屋書店 1929)には「赤靴」だが宇井縫蔵の方が正しいと思う。

〈stellata はりあんこう(いろあんこう) 安房、東京市場、伊豆網代〉。『帝国博物館天産部魚類標本目録.帝国博物館』(石川千代松・松浦歓一郎 1897/明治30年)宇井縫蔵

うい・ぬいぞう 1878年、和歌山県田辺生まれ。教諭、魚類学、植物学、民俗学。南方熊楠の協力者でもある。国学者・歌人・民俗学者の宇井 可道(うい よしみち)の長男。『紀州魚譜』(宇井縫蔵 淀屋書店 1929)は魚類学的にも民俗学的にも重要。地方名・市場名

生息域

海水魚。水深50〜400メートル。

新潟県〜九州西岸の日本海・東シナ海、青森県八戸〜日向灘の太平洋沿岸、瀬戸内海。東シナ海、朝鮮半島西岸、南シナ海。生態

ー基本情報

本州以南の沖合いで揚がる魚である。まとまって揚がらない上に棘だらけなので食用となることがあまりない。味のいい魚ではあるが、一般的に食用とは見なされていない。

珍魚度 非常に奇妙な姿をしているが決して珍しい魚ではない。ただし流通しないので手に入れるのは至難である。産地周辺をこまめに歩くとか、水揚げなどを見ていると手に入る。水産基本情報

市場での評価 流通は希。

漁法 底曳き網、定置網、刺網

産地 新潟県、静岡県、長崎県、神奈川県など日本各地選び方

ー味わい

旬は不明。

全身にトゲがあり、骨もやや硬い。トゲのある皮をはがすのは至難で歩留まりは悪い。

上質の透明感のある白身で熱を通すと硬く締まるがうまみが強い。

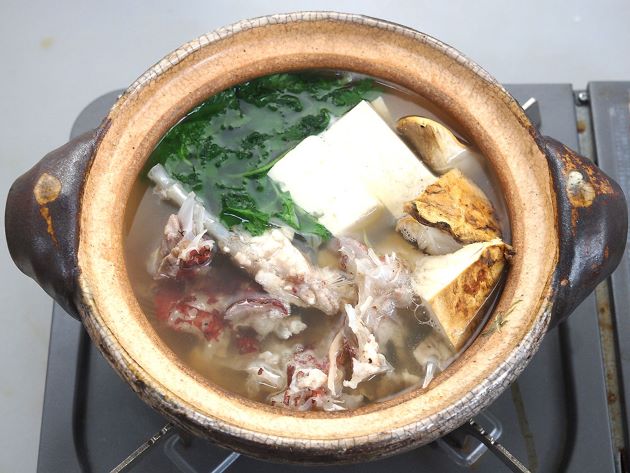

料理の方向性表側は棘だらけなのでやっかいな魚だ。ただし鱗を取る必要もなく、内臓もきれいである。食べた餌などだけ取り去り、ぶつ切り、もしくは丸のまま液体を使った料理法である煮る、汁にするのがいちばんいい。筋肉部分は刺身にもなるが、平凡な味である。栄養

ー危険性など

ー食べ方・料理法・作り方 (基本はオススメ順掲載です)

好んで食べる地域・名物料理

ー加工品・名産品

ー釣り情報

ー歴史・ことわざ・雑学など

ー参考文献・協力

協力/魚喰民族 石田拓治さん(長崎県長崎市)、片岡鮮魚店(新潟県上越市)

『紀州魚譜』(宇井縫蔵 淀屋書店 1929)、『図説有用魚類千種 正続』(田中茂穂・阿部宗明 森北出版 1955年、1957年)、『日本産魚類検索 全種の同定 第三版』(中坊徹次編 東海大学出版会 20130226)、『日本産魚名大辞典』(日本魚類学会編 三省堂)